§ 10.3. Что такое общество на самом деле

Человек стремится к нужности, потому что эволюция связала наше счастье с ощущением значимости для общества. Однако порой нам кажется, что это не так. Ведь мы часто противопоставляем себя большинству, и на протяжении жизни нам приходится переносить равнодушие огромного числа людей. Не противоречие ли это? На самом деле нет. Разгадка в том, что мы рассуждаем об обществе очень поверхностно и, как правило, понимаем под ним большинство, которое создает культурные и социальные блага. Однако, как бы странно это ни звучало, общество – это не большинство и даже не сами люди.

Несомненно, ядро общества – законопослушные и позитивно мыслящие массы, но, как и в любой биосистеме, инертному большинству сопутствует более радикальное меньшинство. И не просто сопутствует, а живет за его счет. Со стороны это может показаться отношениями хозяина и паразита, травоядного и хищника, но на самом деле это симбиоз. Обычно люди этого не понимают, так как смотрят с позиции большинства, к которому себя причисляют. Но важно осознать, что интересы большинства не тождественны интересам общества. И определены они не людьми, а теми силами, что создали человека и наделили его просоциальностью (§ 9.7). Нам некомфортно так думать, ведь мы еще недавно верили, что земля стоит на трех китах, а человек – центр мироздания. Как биологический вид мы еще очень юны, а зачатки разума у нас только проклевываются (§ 9.10). Мы еще не созрели, чтобы осознать, что общество и все его биосоциальные механики созданы не нами, а эволюционным процессом, для которого наш социум лишь способ воплощения какого-то еще неизвестного нам замысла. Сейчас мы можем только догадываться о его сути, но очевидно, что эта цель достигается через войны и конфликты. Недаром любой коммуникационный процесс в человеке стартует с физиологической активации системы размежевания на своих и чужих (§ 9.9). Не просто так в нас заложены симулякры справедливости, которые питают нас дофамином в награду за отстаивание несуществующих истин (§ 9.4), и совсем не зря мы наделены чувствами зависти, ревности и ненависти, которые, словно козырные тузы, перебивают все самое справедливое, логичное и разумное в нашем окружении. Чтобы конфликты не прекращались, общество должно быть неоднородным и разнонаправленным. По большому счету социум – это всегда баланс разных интересов, пусть даже и прямо противоположных. Не может быть общества, построенного исключительно на добре или на зле, ведь добро существует, только если есть зло. Нельзя творить добро, если никто не совершает зла. Все находится в балансе, и наш социум представляет этот баланс.

И стоит посмотреть на общество как на самобалансирующую систему, мы поймем, что это не сами люди, даже не группы, а социальные связи между всеми нами, которые можно представить в виде паутины неравнодушия. Кем бы вы ни были: менеджером, олигархом, официантом, авангардным художником, вором в законе или анархистом, если вы психически здоровый человек, то вас будет окружать общество вам подобных, чье мнение вам небезразлично.

Вот эти связи неравнодушия ко мнению друг друга, которые переплетаются в одну большую паутину, и есть общество с точки зрения надчеловеческой структуры, создавшей нас.

Поэтому, говоря о биосоциональной механике стремления к нужности, мы ведем речь не обо всех сразу, а о тех, на чье мнение нам не все равно. Вокруг каждого из нас есть и будут такие люди, и именно их присутствие заставляет всю эту социальную систему работать. От их симпатии ваше ощущение счастья будет зависеть в первую очередь. Возможно, их немного, но именно они для вас то самое общество, от которого вы будете ждать подтверждения своей нужности и станете несчастливы, если таких сигналов не получите.

§ 10.4. Счастье

Я прекрасно понимаю, что разговоры о счастье сотрудников кажутся смешными для бывалых менеджеров, десятилетиями строивших карьеру на административной власти и вертикальной модели управления. Но мир меняется, эксплуатационная система, которая даже не подразумевает ответственности за «выгорание» сотрудников, не представляет никакого интереса для общества 21-го века. Поэтому в этой книге мы говорим не о «погонщиках», а о Лидерах. Первые управляют стадом, вторые – высококвалифицированными специалистами. Стадом можно руководить с помощью кнута, уникальными кадрами, соответственно, тоже, но последних надо еще и удерживать. Для этого необходимо их правильно мотивировать, в том числе с помощью главного эквивалента человеческого счастья – чувства своей нужности. Следовательно, если словосочетание «счастье сотрудников» вас смущает, то это не значит, что вы всю жизнь делали что-то неправильно. Совсем нет, это вопрос целей. Если вы хотите иметь дело со стадом, то вы поступаете правильно. Однако если вам нужно вдохновлять тех, кто оказался незаменим в условиях тотальной автоматизации, то, игнорируя фактор счастья, рассчитывать на успех не придется.

За свою жизнь я встречал много пространных и путанных формулировок счастья, но по-настоящему влюбился только в одну из них. Ее приписывают турецкому писателю и поэту Назиму Хикмету. Звучит она следующим образом: «Счастье – это радость идти на работу и радость возвращаться с работы домой». Согласитесь, в этом есть смысл. Ведь наша жизнь – это время. При средней продолжительности в 70 лет она составляет 25567 дней. Если брать период, когда мы активно работаем, с двадцати до пятидесяти лет, то это 10957 дней или 262968 часов. Треть из них можно сразу отложить на сон, итого остается 175 312 часов. Это время мы делим между работой и личной жизнью в пропорции 40/60, если жить в парадигме от звонка до звонка, и 50/50, если трудиться с большей вовлеченностью. Вот и получается, что счастье связано с работой так же сильно, как и с личной жизнью. И что как не радость от прихода на работу и от возвращения с нее домой может характеризовать наше счастье? Эта формула при всей своей простоте дает очень точное и понятное определение счастья. Она такая простая, что мы можем легко ее декомпозировать, получив задачу Лидера. Очевидно, что Лидер не способен отвечать за радость вне работы, но что касается первой части формулы, то это полностью его зона ответственности.

Итак, наша конечная задача – сформировать у человека ощущение радости от прихода на работу. Но как этого добиться?

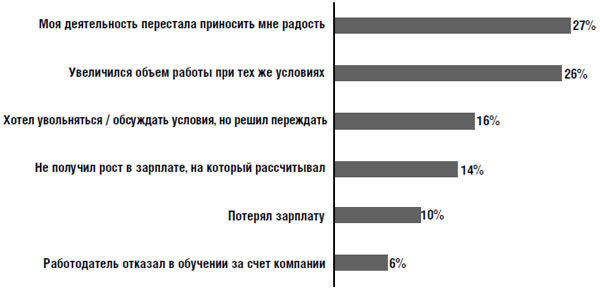

Расскажу об одном исследовании, которое провела компании «OTUS онлайн-образование» в партнерстве с рекрутинговым сервисом hh.ru и сайтом «Хабр». Они подготовили масштабный опрос айтишников в период пандемии в начале 2021 года, когда IT-компании уже год как перешли на формат удаленной работы. Всем задавали вопрос: «С какой проблемой вы столкнулись в 2020 году?» Так вот, из опроса 992 человек из 73 компаний следует, что самой распространенной проблемой в период изоляции оказалась потеря радости от работы. Ее назвали 27 % опрошенных. То есть каждый пятый IT-специалист не только недосчитался радости, но и назвал это главной проблемой.

Весьма интригующие результаты, не правда ли? Как так получилось, что из всех бед, обрушившихся на людей в период вынужденного перехода на удаленку, подавляющее большинство выделило именно проблему утраты радости от своей деятельности? Дело даже не в том, что этот ответ занимает в рейтинге первое место, а в том, как эта проблема вообще оказалась в списке. Да, все работали удаленно, но ведь суть функционала осталась прежней. Изменился лишь формат взаимодействия – видеозвонки вместо непосредственных контактов, да и только. Почему же каждый пятый заговорил об утрате радости от работы?

Чтобы решить эту загадку, я решил провести аналогичное исследование внутри своей команды. Всех, кто тоже называл утрату радости основной проблемой, я просил развернуть свой ответ. Если обобщить, все говорили об отсутствии личной коммуникации и дефиците неформального общения. Вроде бы понятно, но все равно оставалось неясно, как именно это влияет на радость от работы. Опрашиваемые мной люди не могли этого объяснить, они чувствовали, что перестали получать какие-то важные для них стимулы, но какие именно – не могли четко сформулировать. Какова же была моя радость, когда я все-таки услышал точную интерпретацию происходящего от одного из менеджеров.

По его словам, недовольство заключалось не столько в отсутствии общения как такового, сколько в отсутствии личного и публичного признания вклада сотрудников. Из-за смены формата взаимодействия в пандемию люди стали недополучать позитивную обратную связь от коллег и руководителей, что делало сотрудников менее счастливыми.

Подумайте сами, переход на удаленку потребовал от людей поменять формат коммуникации, перейдя к запланированным видеосозвонам. При этом сам процесс работы остался «вне камер». Люди самостоятельно работают дома, потом синхронизируются с помощью видеоконференции, но после нее снова уходят в туман домашнего пространства и самостоятельной деятельности. Поэтому возможность выразить свое признание осталась только в моменты видеосинхронизаций, но это не так удобно, как при личном общении. Видеосозвоны планируются заранее, для них определены тайминг, повестка и темп, поэтому они воспринимаются больше как деловое, а не личное общение. С одной стороны, это помогает добиваться результативности встреч, с другой – препятствует искреннему выражению благодарности, уважения, признания, похвалы, поддержки. Мы годами учимся выказывать свои эмоции и худо-бедно умеем это делать при личном и неформальном общении, но в пандемию это внезапно стало нам недоступно. У нас остался только формат удаленной работы, в котором так же живо выражать свое признание мы еще не научились. Из-за такого положения дел сотрудники стали недополучать сигналы о своей нужности, что и привело к утрате радости от работы.

Это исследование лишь подтверждает, насколько мы социально зависимы и как остро нуждаемся в ощущении своей нужности. Без этого настоящего счастья нам не видать, и на подсознательном уровне человек от работы ждет не только справедливости и целостности, но и этого волшебного ощущения. Конечно, можно с этим спорить, говоря, что работа – это просто покупка нашего времени и опыта. Однако она занимает слишком большую часть нашей жизни, чтобы можно было ее игнорировать и чувствовать себя счастливым. Как можно говорить о счастье, если 50 % времени самых результативных лет единственной жизни никак не будут с ним связаны? Это самообман. Работодатели должны понимать, что сотрудник ждет от работы не только денег, но и счастья. И задача Лидеров, управляющих людьми через вовлеченность и вдохновление, – уметь им это счастье давать, используя социальное признание как ближайший эквивалент.

Для этого мы должны научиться не только выражать признание сами, как непосредственные руководители, но и создать здоровую среду, в которой каждый человек захочет и сумеет выказать уважение и благодарность коллегам. Такой средой являются команды, которые принято называть сплоченными. «Руководитель» и «команда» – это две главных социальных инстанции в рабочей обстановке, а следовательно, именно от их признания зависит ощущение нужности и счастья каждого сотрудника. Поговорим о каждой из них подробнее.