§ 9.10. Обезьяна с гранатой

На этом я завершаю рассказ об особенностях нашего симулякра справедливости. Вы убедились, насколько наши убеждения пластичны и адаптивны. То, что мы считаем справедливостью, на самом деле изобретение эволюции для наполнения цивилизованного общества внутренним динамизмом. Смысл справедливости не в истинах, а нашей слепой вере в их наличие. Хоть мы этого не понимаем, но справедливость теряет объективность не в каких-то конкретных ситуациях, а всегда. Стоит нам погрузиться в любой значимый контекст – и все, пошли искажения, заработали двойные стандарты, начались выборочные интерпретации. В этом и заключается суть справедливости: мы уверены, что наше представление о ней непоколебимо, а в действительности имеем дело только с квазисправедливостью, рожденной в рамках частной симуляции.

Открытия нейробиологии дали нам возможность увидеть, как мозг обрабатывает моральные суждения. Анализ нейронной активности представил неоспоримые свидетельства того, что такие суждения – самый быстрый тип наших умозаключений, быстрее только рефлексы. Такая скорость достигается обработкой по самому короткому маршруту, без подключения рациональной вентромедиальной зоны. Ее бездействие не оставляет нам физической возможности подвергнуть свои нравственные выводы взвешенному анализу, они приходят к нам готовыми, как непреложная истина. Мы попросту отрезаны от критической оценки в этом вопросе, поэтому не чувствуем, насколько сильно бессознательная часть вмешивается в мыслительный процесс и адаптирует чувство справедливости от контекста к контексту. Мы даже не осознаем, что справедливость не только у каждого своя, но и у нас самих ее целый набор: для себя одна, для других другая, для родных третья, для чужих четвертая, для красивых пятая и т. д.

А для чего нам нужны пластичные, контекстно зависимые и защищенные от рационального анализа системы? Эволюционное значение нашей системы нравственности отнюдь не в том, чтобы нести свет истины во Вселенную, а в том, чтобы меняться от контекста к контексту, от обстоятельств к обстоятельствам. Это всего лишь инструмент, очень пластичный и гибкий. Эволюция создала его таким адаптивным не для того, чтобы мы были гарантом нерушимых вселенских истин, а чтобы смогли успешно интегрироваться в общество и его просоциальные механики.

Наша мораль, долг, справедливость – это не свет сакральных истин и даже не их тень, а всего лишь превосходные системы социальной адаптации, необходимые для последующего раскручивания маховика просоциальности.

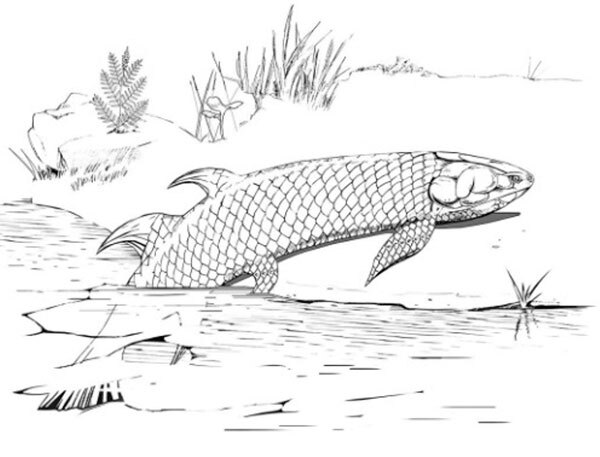

Нравится нам это или нет, но такова биологическая подоплека нашего сознания. Наше самое большое заблуждение в том, что мы почему-то считаем себя итоговым продуктом эволюции, а поэтому слишком рассчитываем на свою разумность и безупречность нравственных систем. Мы единственные разумные существа на планете, а значит, совершенны в этом качестве, так выглядит эта логика? Позвольте, мы действительно единственные, но почему? Потому что вокруг было множество разных разумных существ, а мы оказались лучше всех? Или мы единственные только потому, что первые? Никаких свидетельств в пользу нашего превосходства над другими разумными формами жизни не существует, а значит, нужно исходить из того, что мы просто первые. Однако быть первооткрывателем – не значит быть совершенным, а скорее даже наоборот. Мы словно кистеперые рыбы, которые первыми из позвоночных вышли на сушу.

Они когда-то проторили путь земноводным, но отнюдь не стали для них эталоном. У кистеперых рыб появилась сдвоенная система дыхания, позволяющая дышать на суше и в воде, у них были даже накачанные плавники-ноги. Они стали первыми из рыб, кто смог покинуть море, но совершенства в этом не достигли. И с нашей разумностью такая же история. Несомненно, у нас есть задатки к тому, чтобы быть разумными, но в нас еще много наследия от «животных», которое ограничивает нашу разумность всеми этими иллюзиями и примитивными ментальными моделями.

Подумайте только, ДНК человека и шимпанзе совпадают на 98,5 %! О какой абсолютной разумности и совершенной морали мы вообще говорим, если от попадания в зоопарк нас отделяют всего полтора процента генетической информации? Скажу больше, даже эти ничтожные 1,5 % в основном отвечают не за нервную систему, а за восприятие запахов, иммунную систему и строение скелета. Вся пропасть между нами и шимпанзе заключена в нескольких генах, определяющих интенсивность деления клеток головного мозга на этапе эмбрионального развития. Мы превосходим шимпанзе не каким-то особым строением мозга, а всего лишь количеством нейронов в нем – у нас их в три раза больше. Вот и все превосходство.

Мы еще вчера были животными и пока всего лишь прикоснулись к тайнам Вселенной. По сути, мы только открыли глаза, смотрим вокруг и пытаемся понять, что мы такое, где мы и что тут вообще происходит. Да, у нас есть способность к познанию, но, чтобы стать по-настоящему разумными, нам нужно пройти еще большой путь. Мы только в самом начале обретения разумности, поэтому никакими носителями истин быть не можем по определению. И чем раньше мы все примем этот факт, тем больше шансов у нас будет пережить этап своего взросления, а не сгинуть в ядерном армагеддоне или вирусной катастрофе.

§ 9.11. Квазисправедливость и лидер

Прежде чем обсуждать прикладную часть справедливости, давайте немного освежим в памяти «содержание предыдущих серий».

Ранее мы убедились, что на биологическом уровне люди одержимы стремлением к справедливости, потому что мозг вознаграждает за это дофамином, который наше сознание запрограммировано воспринимать как эквивалент счастья. Дофамин, как вы помните (§ 5.3), играет важнейшую роль в нашей мотивации. Еда, секс, поиск новизны – все это управляется посредством дофамина. Разнообразные эксперименты с экономическими играми показали, что чувство справедливости тоже связано с синтезом дофамина. Мы отметили важное свойство справедливости – необходимость свободы выбора. Механизм справедливости не включается, если мы понимаем, что субъект, с которым мы имеем дело, не отвечает за свои действия (ребенок или сумасшедший), вынужден действовать вопреки собственным желаниям («я не виноват, мне приказали») или вовсе не является человеком (сломавшийся холодильник). Так стало понятно, для чего мозг погружает нас в иллюзию свободной воли: он делает это, чтобы скрыть нашу детерминированность, чтобы в чужих поступках мы видели не автоматические действия, а собственные желания. На машину обижаться нельзя, а вот на плохого Василия Иванова можно. Он ведь, как и мы, свободный и независимый человек, за решениями которого стоит только его воля. А то, что за Василия Иванова принял решение его автоматический мозг, нам знать не надо. Иначе людям будет очень сложно обижаться на этого плохого человека, ведь причина его поступков окажется за пределами его самого и его воли. Этой причиной может быть повышенная концентрация углекислого газа, вспышка на солнце, нехороший опыт, пережитый в детстве, генотип, полученный при рождении, поступки других людей или все это вместе взятое. Если мы будем понимать всю эту связь причин, то быстро придем к осознанию несамостоятельности человека в собственных желаниях. Значит, и не сможем задействовать механизм справедливости точно так же, как и не используем его против тех, кто действует по принуждению. Не используем механизм справедливости – не заключим социальные договоры и не повысим уровень организации до цивилизованного общества. Справедливость – изобретение эволюции, перед нашим носом подвесили дофаминовую морковку, чтобы мы гнались за ней и крутили шестерни цивилизованного общества.

Закончили разговор мы на том, что для нас справедливость – очень аморфное понятие. Дело в том, что Вселенной о ней ничего не известно, поэтому, в отличие, скажем, от равенства, для справедливости нет никакой общей системы измерения. Справедливость существует только в субъективных внутренних мирах, которые истолковывают ее в контексте собственных желаний. Вселенской справедливости, в которую мы так хотим верить, нет, но есть ее симулякры в голове каждого из нас. Их эффекта достаточно для работы социальных договоров, но не хватает, чтобы использовать собственное ощущение справедливости для успешной практики мотивационной власти.

Как же тут быть Лидеру? Все жаждут справедливости, но как ее давать, если она у каждого своя? Ситуация похожа на патовую, и она действительно такова, если ставить себе именно эту задачу. Нельзя удовлетворить чувство справедливости всех вокруг. И не потому, что это сложно, а потому, что невозможно. Наша эволюционная миссия требует постоянного конфликта и социального раздора, чтобы шестеренки цивилизованного общества крутились, а не примерзали друг к другу. Поэтому если одному будет очень хорошо, то другому станет от этого плохо, даже если до этого было отлично. Например, повысили человеку зарплату выше его ожиданий, и он счастлив, а потом узнает, что другому повысили еще больше. И все, счастье сотрудника мгновенно торпедировалось чувством зависти. Получается, что человек жил, абсолютно довольный своей зарплатой, и считал ее справедливой, но стоило ему узнать, что кто-то, на его взгляд, менее достойный, получает больше, как справедливость обратилась в прах, а счастье испарилось. Мы становимся несчастливы только от того, что узнаем о счастье других. Мы придумали даже разделение зависти на черную и белую, чтобы более гибко выражать это мощное чувство. А кроме зависти есть еще ревность, предвзятость, злорадство, жадность и целый букет более тонких чувств похожей модальности. Они делают достижение всеобщей справедливости просто невозможным. Если справедливость для каждого – утопия, то нужно сфокусироваться на более реальной задаче. Это приведет нас к мысли о том, что нужно не бороться за справедливость для всех, а сглаживать проявления значимой несправедливости.

Эта задача на первый взгляд кажется не такой уж и сложной. Веди себя уважительно по отношению к людям, не перегибай палку, вот и весь рецепт. Однако именно такое ощущение должно быть у тех, кто воспринимает себя носителем истины в последней инстанции и даже не допускает мысли, что значимая несправедливость может крыться в очень тривиальных и обыденных вещах. Чтобы далеко не ходить, давайте в качестве примера рассмотрим такую простую и понятную всем задачу, как «справедливая оплата труда». Она очевидна большинству руководителей, и, я думаю, не найдется Лидера, который будет отстаивать целесообразность несправедливой оплаты. Следовательно, мы все решаем эту задачу, основываясь на собственном чувстве справедливости. Давайте приглядимся к ней повнимательнее – действительно ли все упирается в соблюдение очевидных всем правил или здесь есть какая-то скрытая глубина?