§ 9.8. Окситоцин

Окситоцин относится к группе нейропептидов (разновидность нейромедиаторов). До недавнего времени он считался «гормоном любви». Однако в свете новых открытий его правильнее назвать «молекулой размежевания». Но давайте обо всем по порядку, потому что история изучения окситоцина на самом деле насыщена крутыми сюжетными поворотами.

Еще каких-то 50 лет назад об этом нейропептиде ничего не знали. Ученые того времени считали окситоцин исключительно гормоном, который помогает матке сокращаться во время родов, а потом запускает процесс образования молока в молочных железах. Однако с движением науки вперед нейробиологи стали замечать, что нейроны, которые запускают выработку гормона, также посылают сигнал в другие отделы мозга, в том числе связанные с дофаминовой системой. Это прямое свидетельство того, что окситоцин как-то связан с нашим поведением. Ученые предположили, что если окситоцин обеспечивает подготовку организма к родовым и послеродовым процессам, то, скорее всего, он воздействует и на материнское поведение. Такое влияние действительно было установлено в экспериментах над крысами, когда прямое введение окситоцина в мозг нерожавшей особи создавало у нее ощущение того, что она родила. Такие крысы начинали охранять чужих детенышей и ухаживать за ними, как за своими. Когда же ученые блокировали синтез окситоцина у настоящих крыс-матерей, те тут же забывали о своем потомстве.

Этим дело не кончилось, далее ученые начали изучать влияние окситоцина на поведенческую модель человека. Что при этом удалось выяснить? Для начала то, что окситоцин играет существенную роль в укреплении супружеских связей. Под его влиянием пары лучше находят общий язык даже при обсуждении острых вопросов. За пределами брака окситоцин проявляет себя как стимулятор дружелюбия, добродушия, доверчивости и отзывчивости. В статусе «гормона любви» окситоцин и закрепился в умах обывателей.

Однако наука продолжила свое движение и со временем принесла новые и, я бы сказал, даже шокирующие открытия. Нейробиологи стали замечать, что в экономических играх люди, находящиеся под действием окситоцина, проявляют более сложную гамму чувств. Оказалось, что если они соревнуются с анонимными незнакомцами, то окситоцин, наоборот, уменьшает степень доверия, а в случае победы усиливает степень злорадства. Это никак не вязалось с образом «гормона любви», поэтому ученые зацепились за этот парадокс и начали его раскручивать. Немецкий психолог Де Дрэй провел целую серию экспериментов, в ходе которых выявил связь окситоцина с размежеванием на своих и чужих. Испытуемые, которым ввели окситоцин, демонстрировали более ярко выраженную межгрупповую предвзятость. В то же время рос и внутригрупповой фаворитизм. Проще говоря, окситоцин действительно вызывал рост «любви», но только к своим и только за счет усиления «нелюбви» к чужим.

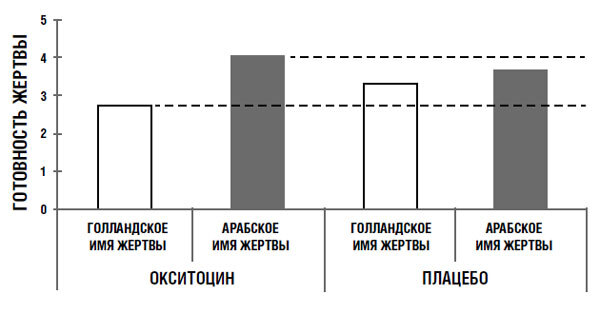

В одном из экспериментов Де Дрея участников разделили на группы по этническому признаку: в одних были голландцы, в других – арабы. Половина участников в этих группах получила окситоцин, остальные – плацебо, после чего их всех попросили принять участие в решении моральных дилемм. Дилеммы представляли собой проблему вагонетки (§ 3.1) и ее аналоги. Нужно было принимать решение о допустимости пожертвовать одним человеком ради спасения многих. Подвох заключался в том, что спасаемые были безымянными, а жертва обладала именем. Причем в одном случае оно было чисто голландским (Дирк, Питер), а в другом арабским (Ахмед, Мохаммед). Я думаю, вы уже догадались, какими были результаты эксперимента. Вот, кстати, и они.

На рисунке показаны графики для голландской группы испытуемых, но для арабской они аналогичны. Окситоцин обострил межгрупповое размежевание, снижая у испытуемых готовность жертвовать родненьким Дирком и повышая желание принести в жертву Ахмеда. Как написал автор этого эксперимента в сопроводительной записке: «Эти результаты ставят под сомнение представление об окситоцине как о неразборчивом “наркотике любви” и предполагают, что окситоцин играет роль в возникновении межгрупповых конфликтов и насилия».

Подводя итог, можно сказать, что окситоцин делает нас более дружелюбными и заботливыми по отношению к своим (супруг, союзник по команде, одногруппник), но одновременно грубее по отношению к чужим. И если интенсивность просоциальности модулируется пептидом, сопровождающим наше рождение, то, на мой взгляд, это отличное доказательство того, что размежевание на своих и чужих не просто психологический аффект отдельных «плохих» людей, а неотъемлемая часть природы всех людей на Земле.

§ 9.9. Справедливость для своих и чужих. Заключение

Разделение на своих и чужих – очень мощный и эволюционно значимый механизм. Он лежит за пределами наших личных желаний и при этом пронизывает всю нашу жизнь, поэтому силу искажения, которому он подвергает наше представление о справедливости, даже сложно вообразить. Мы говорили преимущественно о предвзятости по признакам расы, пола и возраста, но это лишь вершина айсберга. В реальности же групп, с которыми мы себя соотносим, значительно больше: семья Ивановых, любители BMW, болельщики «Спартака», фанаты Моргенштерна, жители Химок, адепты Apple, активисты ЗОЖ, поклонники русского рока, учащиеся 7-го «А», вегетарианцы и т. д. Этих групп миллионы, и каждая из них служит основанием для очередного разделения на своих и чужих. Мало того, благодаря исследованиям социального психолога Анри Тэшфела, мы знаем, что, если разделить людей на группы по самым незначительным критериям, они все равно сформируют предпочтение одной из них. Даже максимально похожие люди, собранные вместе, все равно найдут какой-то ничтожный признак, который тут же наделят важностью, чтобы оправдать разделение. Мышление человека не способно работать вне этой парадигмы, чужие будут определены в любом случае – это исключительно вопрос выбора признака.

В этом и разгадка провала десегрегационных школ. Создание мультикультурной среды, где черные и белые смешаны в равных пропорциях, само по себе ничего не дает. В школах «только для белых» ученики тоже делятся на «наших» и «не наших». Когда там появляются черные, просто добавляется еще один признак для размежевания, только более очевидный и легко считываемый.

Расизм не в школах, он в нашей бессознательной части, которая требует выбора группы, даже если для этого нет никаких оснований. Уберите расовые отличия или любые сколько-нибудь значимые признаки – мы все равно сформируем группы, только уже по надуманному критерию, который тут же наделим важностью. Что важного, например, в цвете майки? Ничего, но если на одних будут надеты красные, а на других синие, то этого будет достаточно, чтобы механизмы просоциальности закрутились. Стоит нам это сделать, как мы станем свидетелями того, как у обладателей красных маек на пустом месте растет внутригрупповая лояльность и неприятие ко всему, что связано с синими майками. Такое изменение поведения мы будем наблюдать у людей, которые просто по-разному оделись. Казалось бы – всего лишь одежда, но, с точки зрения эволюции, это хороший повод для противостояния, а там, глядишь, и до войны недалеко.

Теперь представьте, что при этом происходит с нашим чувством справедливости? Такое размежевание его не просто искажает, а выворачивает наизнанку. Если другого цвета одежды достаточно, чтобы стать чужим, то ни о какой рациональности не может идти и речи. Это абсолютно автоматический и бессознательный процесс, преследующий своей целью не найти истину, а создать конфронтацию. Все наше осознанное участие в этом случае происходит постфактум и просто оправдывает возникшую предвзятость. Размежевание происходит без конкретных причин, но, чтобы объяснить себе и другим наше поведение, мы эти причины придумываем. Или просто прикрываемся продвинутой интуицией: «Не могу объяснить, но уверен, что те другие не правы, и все тут».

С таким багажом предубеждений справедливость не просто отсутствует, а сводится к принципу «твоя беда – моя победа». Чтобы охватить хотя бы примерный масштаб порождаемой в этом случае несправедливости, задумайтесь над результатами эксперимента, в котором нейробиологи анализировали реакцию людей на испуганные лица. Если человек видел испуганное лицо Своего, то у него активизировалась миндалина (отвечает за обработку ситуаций, связанных с опасностью), а если это было лицо чужого, то человек испытывал даже радость: раз чужому страшно, это хорошо!