§ 9.7. Справедливость для своих и чужих

Еще один вариант размежевания чувства справедливости, самый масштабный по степени искажения. В его основе лежит наша подсознательная потребность делить всех людей на две группы: свои и чужие. Это разделение – абсолютно автоматическое и бессознательное, оно заложено в нас на самом глубоком уровне. Настолько глубоко, что первой реакцией нервной системы на другого человека становится определение его расовой принадлежности. Эту операцию мозг выполняет за 50 миллисекунд. Если человек оказался иной расы, то мгновенно возбуждается та часть мозга, которая отвечает за чувство опасности (миндалина), если своей – активируется система распознавания лиц.

Нам хватает всего лишь 50 миллисекунд, чтобы произвести разделение на своих и чужих и, соответственно, предопределить использование одного из вариантов справедливости. Это даже быстрее взгляда! Мы поворачиваем голову в сторону незнакомого человека, по зрительным каналам информация попадает в мозг и, пока мы ждем от мозга решения, что же мы должны увидеть, тот успевает определить расу, пол и возраст незнакомца, после чего передает результат в наше сознание с активацией всех соответствующих нейропротоколов. Если перед нами чужак – один сценарий, свой – второй. Все эти операции мозг совершает с первого взгляда, пока мы еще только пытаемся осознать, что же видим. У нас нет никакой другой информации, кроме той, что дает нам мозг, и поступает она уже с учетом расы, пола и возраста. Вот вам и причина дискриминации.

Теперь давайте посмотрим, что мозг делает с этой информацией и как оперирует нашим чувством справедливости. В этой области проведено уже великое множество экспериментов, но начнем мы, как и полагается, с реакции детей. Одна из самых масштабных работ на эту тему принадлежит Филиссе Кац. Работая клиническим психологом, она большую часть своей карьеры посвятила изучению детской предвзятости по признакам расы и пола. Кац вела наблюдение за 100 чернокожими и 100 белыми детьми на протяжении шести лет их жизни. Какие же выводы были сделаны? Во-первых, уже в шестимесячном возрасте у детей проявляются первые признаки неравнодушия к иному цвету кожи. Зафиксировано это было через замер времени удержания взгляда. Младенцам показывали фотографии разных людей, и на тех лицах, чей цвет кожи не совпадал с цветом кожи родителей, дети фокусировались дольше. Во-вторых, когда этим детям исполнилось три года, Кац показала им фотографии других детей и попросила выбрать тех, с кем они хотели бы дружить. 86 % процентов выбрали детей своей расы. Похожий тест с детьми, но только уже европеоидной расы провела Бриджит Виттруп из Техасского университета. Она отправилась в Остин, один из самых либеральных городов штата Техас, и показала белым детям серию «Улицы Сезам», в которой главные герои посещают дом афроамериканской семьи. После этого она спрашивала, сколько там злых белых людей и сколько злых черных. На первую часть вопроса дети отвечали: «Почти нет». На вторую – «некоторые» или «многие».

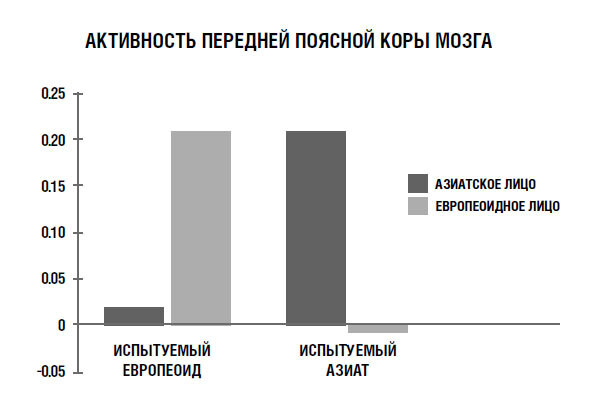

Меняется ли ситуация со взрослыми? Здесь достаточно рассказать всего об одном эксперименте китайских ученых. Они с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии проанализировали активность передней поясной коры мозга испытуемых, наблюдавших, как причиняют боль представителям разных рас. Ученые решили посмотреть, зависит ли уровень нашего сопереживания другому человеку от того, к какой расе он принадлежит. Они подготовили видеоролики с лицами европейцев и китайцев, подвергшихся болезненным (укол иглой) и безболезненным (касание ватной палочкой) действиям.

Кадры из этих видеороликов

Потом эти ролики показывали представителям обеих рас и сканировали активность их мозга. Сначала замерялась реакция при виде касания ватной палочкой, а после, на контрасте, – на укол иглой. Получились следующие результаты.

Как отметили сами ученые в итоговом отчете, «эмпатический нейронный ответ был меньше, если участники смотрели на лица других рас». То есть, когда кололи иголкой лицо белой женщине, у европейцев мозг на это реагировал ощущением собственной боли, в то время как у китайцев такой реакции не было. Аналогичный результат получился и в обратном случае: европейцы демонстрировали отсутствие сочувствия китаянке, а китайцы, наоборот, ей остро сопереживали.

Это бессознательная и автоматическая реакция, которая происходит без нашего участия, а не какая-то «китайская страшилка». Таких экспериментов было несколько, просто о них не принято говорить. На повестке сейчас «жгучая толерантность», а правда о самих себе никому не интересна. Тем более если эта правда требует признать, что помимо самосознания у нас есть и бессознательная часть, которую мы не контролируем. Согласитесь, такая правда понравится людям еще меньше.

Значит ли это, что деление на своих и чужих и соответствующее искажение справедливости относятся только к представителям иной расы?

К сожалению, нет. На самом деле, за расизмом стоят более глубинные механизмы нашей биологической программы. Множество деятелей культуры предпринимают титанические усилия по искоренению расовых предрассудков, но они не понимают их реальной причины, поэтому терпят неудачу.

Показателен пример с десегрегацией государственных школ. С помощью этой процедуры в 1950-х годов в США мечтали избавить население от расовых предрассудков. Суть идеи была в том, чтобы определять детей учиться не по месту жительства, а отправлять белых в те школы, где преобладают цветные ученики, а цветных – в те, где больше белых. Предполагалось, что если ребенок будет развиваться в мультикультурном окружении, то выйдет из-под действия расовых предрассудков. Эту идею отстаивали многие ученые. В 2007 году они дружно выступили в Верховном суде США в защиту десегрегации школ в Луисвилле и Сиэтле. Тогда эту инициативу поддержали 553 деятеля науки.

Однако, когда ученые стали готовить обоснование этой инициативе и начали разбираться в деталях, то столкнулись с тем, что это далеко не панацея. Вот что написала по этому поводу психолог Ребекка Биглер, которая была одним из активных сторонников десегрегации: «В конце концов я была разочарована количеством доказательств, которые социальная психология смогла собрать [в поддержку десегрегации]. Посещение интегрированных школ дает вам столько же шансов усвоить стереотипы, сколько и отучиться от них». Другой ученый, который также изучал эту проблему, обнаружил, что чем более мультикультурной является школа, тем больше дети самоизолируются по расе и этнической принадлежности. Получался обратный эффект: чем сильнее смешивают разных людей, тем сильнее они начинают обосабливаться друг от друга.

В чем здесь причина? Ответ на этот вопрос лежит в нашей биологии, и, чтобы получить его, нужно снова вернуться к эволюционным предпосылкам. Тогда мы не только проясним истинные причины расизма, но и, что важнее для этой книги, прольем свет на наиболее замаскированную и в то же время самую актуальную часть нашего симулякра справедливости.

Когда заходит речь о связи расизма с нашей эволюцией, люди обычно рассуждают следующим образом. Если цвет кожи иной, то перед нами чужак, если это чужак – значит, грозит опасность. Этот очевидный вывод предполагает, что мозг в процессе эволюции натренировался реагировать на другой цвет кожи чувством опасности и сформировал на нашей «подкорке» те самые предубеждения, которые цивилизованное общество пытается сейчас разрушить. Эта концепция логична, но она, к сожалению, мало соответствует действительности, так как 99,9 % времени наша эволюция проходила в условиях, при которых люди не сталкивались с представителями другой расы. Для наших предков, живших в пещерах и охотившихся на мамонтов, чужаками были обитатели соседней стоянки. Не забывайте, что еще 200 лет назад население планеты составляло всего миллиард человек, а 10 тысяч лет назад не превышало и пяти тысяч. Поэтому и до ближайшего поселения необходимо было идти много дней, а уж чтобы увидеть человека другой расы, нужно было очень сильно постараться, учитывая, что никаких средств передвижения, кроме собственных ног, тогда не существовало.

Поэтому говорить, что наш мозг формировался в ходе расовых конфликтов, как минимум некорректно. Эволюция о таких столкновениях мало что знает, следовательно, в их основе лежит не столько неприязнь к другим расам, сколько сама потребность делить на своих и чужих, а цвет кожи и разрез глаз становятся лишь удобными признаками для такого разграничения. Мозг так же быстро соотносит людей по признакам пола, возраста или социального статуса. Это глобальная система размежевания, и в случае с другой расой она просто порождает чувство непосредственной опасности, что делает это деление особенно ярким. Однако такое же чувство опасности, например, вызывают у женщин мужчины. Если среди читателей есть родители, воспитывающие девочек, то они наверняка могли наблюдать, как в раннем возрасте у тех проявляется ничем не обоснованная осторожность в отношении мужчин. Это происходит потому, что нервная система женщин знает о существовании четвертой «Б» в нервной системе противоположного пола и классифицирует мужчин как объект повышенной опасности.

Итак, первое, что делает мозг, когда мы видим другого человека, – прогоняет по модели «свой-чужой», используя для этого все доступные признаки: расу, пол, возраст, статус. Они считываются за долю секунды, анализируются и отправляются к нам в сознание в виде готовой инструкции, указывающей, свой перед нами или чужой.

Для чего это делает мозг?

За этим стоит желание управлять нашей просоциальностью. Под просоциальностью понимается повышение социальной активности в конкретные моменты времени. Если мы интуитивно разделяем всех вокруг на своих и чужих, то в случае нанесения вреда своим вероятность нашего вмешательства в ситуацию увеличивается, и та самая социальная активность возрастает. Поскольку мы ощущаем повышенную ответственность за своих, у нас появляется дополнительная мотивация действовать, если им что-то угрожает. Этой дополнительной мотивации не достичь без самоидентификации, то есть без размежевания на своих и чужих. «Наших бьют!» – магия этого заклинания работает, только если есть наши и не наши, свои и чужие.

Зачем мозг добивается от нас просоциальности?

Побуждая нас вмешиваться в ситуацию, чтобы помочь своим, мозг на самом деле стимулирует нас на конфронтацию друг с другом. Помогать своим можно напрямую, а можно – нанося вред чужим, и многочисленные эксперименты показывают, что второй вариант для нас даже предпочтительнее. Мозг подстегивает нас неравнодушием к своим, чтобы мы развивали, а не гасили конфликты с чужими. Здесь, собственно, и скрыт интерес эволюции. Она заинтересована не в нас, а в нашем цивилизованном обществе, которому, чтобы развиваться, нужно избегать покоя. Если бы в нас не было заложено автоматического разделения на своих и чужих, то не было бы и просоциальности, а вместе с этим и разгорающейся цепной реакции, которая ускоряет появление социальных связей и постоянно переворачивает с ног на голову устоявшийся порядок вещей.

«Враг моего врага – мой друг», союз с врагом ради победы над еще большим врагом, повышение уровня кооперации внутри своих, готовность идти на жертвы ради общего дела – все эти процессы катализируются просоциальностью и невозможны без бессознательного деления окружающих на своих и чужих. Таким нехитрым способом эволюция стимулирует наше развитие. Ей неважно, что из-за этого механизма мы успели провести 15 000 войн и уничтожили только в прямых конфликтах 3,5 миллиарда себе подобных. Не надо питать иллюзий относительно того, что человек может жить счастливо без войн, как не питают их черепашата, которых эволюция с рождения отправляет на убой, оплачивая жизнь одного смертью 99 (§ 8.5). История человечества – это история конфликтов, которые произошли не по случайности и не по прихоти отдельных «плохих» людей. За такой нескончаемой чередой войн стоит определенный замысел и в основе него лежит обязательное деление на своих и чужих.

Убедиться в этом достаточно легко, поскольку ученые даже определили химическое вещество, которое мозг использует для управления нашей просоциальностью. Его название – окситоцин.