§ 9.4. Симулякр справедливости

Прежде, чем разобраться в том, как работают симулякры, установим биологический возраст, с которого в нас просыпается чувство справедливости. Для этого рассмотрим превосходный эксперимент, который провели психологи Кили Хэмлин, Карен Уинн и Пол Блум на младенцах 6–10 месяцев. Детям показывали видео с персонажами в виде геометрических фигур. Малыши наблюдали, как круг пытается закатиться на горку, но у него это не получается, поэтому на подмогу к нему приходит треугольник. Благодаря его помощи кругу удается двигаться наверх, и все бы хорошо, но тут появляется квадрат, который начинает сталкивать «альпинистов» обратно. После этого младенцам предложили потрогать фигуры, участвовавшие в съемках. Как вы, наверное, догадались, руки детей тянулись к треугольнику. В этом эксперименте примечательно и то, что такой результат наблюдался только в том случае, если геометрические фигурки были одушевлены – им были нарисованы выразительные глаза. Это еще раз подтверждает наш вывод о критически важной связи справедливости с субъектом свободной воли, а не с чем-то автоматическим или абстрактным. Ну и конечно же, этот опыт стал очередным доказательством того, что цивилизационные и нравственные механизмы не преподаются нам в школе и не прививаются родителями, они заложены в нас с рождения со всеми сопутствующими иллюзиями и искажениями. Общество, несомненно, играет здесь свою роль, оно наполняет эти механизмы контекстом, но создает и развивает их эволюция.

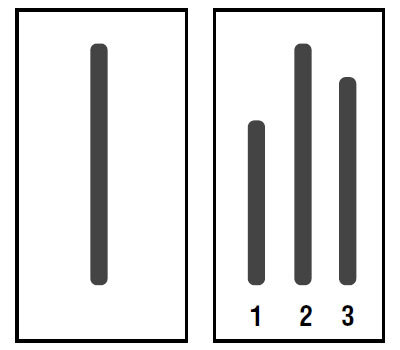

Чтобы продолжить раскрывать особенности работы симулякра справедливости, нам нужны факты, обличающие нашу плавающую позицию по морально-этическим вопросам. Поэтому начнем мы с эксперимента, который провел психолог Соломон Аш, желавший понять, насколько в целом устойчивы наши суждения. Его опыт и сейчас считается классическим, хотя был обнародован еще в 1951 году и, как вы понимаете, за 70 лет прошел превосходную проверку временем. Условия исследования были довольно простыми. Группу из семи студентов пригласили в аудиторию под предлогом «психологических экспериментов по визуальному восприятию». Там испытуемым показали 18 пар больших белых карточек, вроде приведенных ниже.

На одной из них была изображена эталонная черная линия, к которой нужно было подобрать линию такой же длины со второй карточки. Среди трех отрезков действительно был такой, двое других отличались на 2–4 сантиметра. Все очень просто, ошибиться почти невозможно, поэтому 99 % испытуемых успешно прошли тест. Однако, на контрольном замере, Соломон Аш изменил условия. Он пригласил испытуемого в комнату с подставными участниками, организовав процесс таким образом, чтобы тот давал свой ответ последним. Эксперимент начинался стандартно. На первом наборе карточек все участники выбирали одну и ту же линию в качестве парной эталону. Затем им предъявили второй набор, и снова группа высказала единодушное мнение. Однако на третьей паре подставные участники начинали уверенно выбирать неверный вариант. Каково же было удивление исследователей и всех тех, кто позже ознакомился с результатами, когда выяснилось, что в этих условиях испытуемый отвечает правильно уже не в 99 % случаев, а только в 63 %. Почти треть испытуемых предпочитала занять позицию большинства, а не отвечать правильно. Позже этот эксперимент был повторен в различных вариациях, и всегда изначальные выводы подтверждались. Наша позиция зависит не только от нас самих, но и от мнения большинства.

Хорошо, допустим, на наше мнение оказывают влияние люди вокруг, и мы готовы его менять, чтобы быть «как все». Все-таки страх не вписаться в коллектив вполне реален, и подавить его может далеко не каждый. Но что вы скажете на результаты следующего эксперимента, который в 2011 году провели Йоэль Инбар и Дэвид Писарро? Эти психологи хотели определить степень влияния внешней среды на политические убеждения консерваторов и либералов. Идеология либералов заключается в том, что у всех одинаковые права на счастье, консерваторы готовы поступаться личными интересами в пользу надежного правительства. Высшие ценности либералов – забота, честность и свобода, консерваторов – авторитет, лояльность и нерушимость страны. По сути, вся политика США представляет собой противоборство этих двух лагерей, поэтому ученые очень внимательно исследуют предпосылки такого разделения.

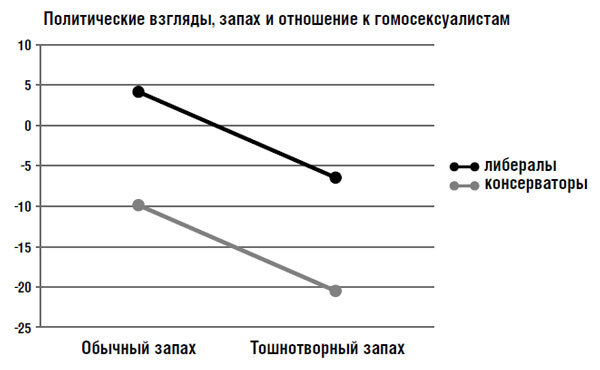

Одним из таких исследований и стал эксперимент Инбаро и Писарро. В нем ученые решили проанализировать, как чувство физического отвращения влияет на моральные оценки консерваторов и либералов в социально чувствительных вопросах. Для этого исследователи пригласили группы по 60 человек в небольшую комнату, где просили оценить уровень симпатии/антипатии к геям, лесбиянкам, афроамериканцам и пожилым людям. После этого в помещении распылили жидкость с тошнотворным запахом и эксперимент повторили. Результаты произвели эффект разорвавшейся бомбы. Отвратительный запах не повлиял на отношение к пожилым и афроамериканцам, а вот взгляды на лесбиянок и геев подверглись коррекции в сторону большего осуждения. Но если охлаждение в отношении к лесбиянкам наблюдалось больше у мужчин и не было статистически значимым, то падение симпатии к геям было ярко выраженным у всех групп, включая либерально настроенных.

Получилось, что отвратительный запах не порождает отвращения к кому-либо, а лишь усиливает уже имеющуюся антипатию. Поскольку результаты эксперимента оказались социально острыми, если не сказать – скандальными, то его начали повторять в разных вариациях. Провели даже опыт, где вместо омерзительного запаха был жутко грязный стол, на котором участникам приходилось заполнять опросные бланки, и в этом случае результат оказался идентичным. Получается, что отвращение к внешней среде может усугублять моральное отвращение к кому-либо и тем самым влиять на наши убеждения.

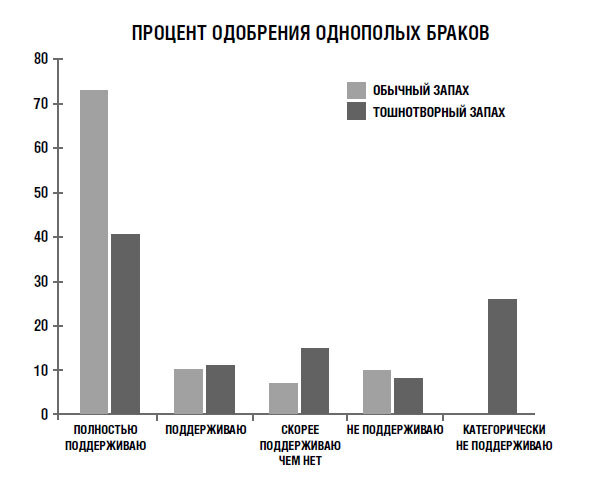

Три года спустя эту тему развила еще одна группа американских ученых. Томас Адамс, Патрик Стюарт и Джон Бланшар провели похожий эксперимент с использованием тошнотворного запаха, но оценивали уже отношение к однополым бракам. Результат показал, что в присутствии сильной вони уровень одобрения таких браков стремительно снижается.

Этот эксперимент интересен не только тем, что подтвердил результаты предыдущих, но и тем, что на этот раз ученые выдвинули научное обоснование наблюдаемого феномена. Они сделали предположение, что социальный консерватизм и наша иммунная система связаны. Дело в том, что отвратительный запах воспринимается ей как признак потенциального источника инфекции. Поэтому, попадая в среду, кажущуюся болезнетворной, организм начинает испытывать чувство отвращения.

Это чувство необходимо, чтобы изменить поведенческую модель и тем самым повысить шансы на выживание. Вы же помните свою реакцию на отвратительный запах? Да, желание в такие моменты только одно – незамедлительно оказаться подальше от его источника. А если вонь окажется совсем уж ядреной, то добавится рвотный рефлекс, чтобы избежать попадания токсинов в кровь. Однако если выводы ученых верны, то чувство отвращения меняет не только модель поведения, но и мышления. В приведенном примере негигиеничные условия эксперимента активировали биологическую систему защиты подопытных, которая не только провоцировала их покинуть опасное место, но и обостряла все оценочные суждения, так или иначе связанные с инфекциями. Иммунная система перехватывала управление и корректировала структуру ценностей и моральных установок людей, тем самым предостерегая их от однополых отношений как потенциального источника заболеваний. Такая трактовка результатов также объясняет, почему в первом эксперименте реакция на лесбийские отношения была намного более умеренной – они менее опасны.

Кому-то может показаться, что эксперименты с чувством отвращения слишком радикальны и малопоказательны, ведь в реальной жизни мы, слава богу, проводим очень мало времени среди миазмов. Я принимаю этот аргумент, поэтому давайте обратимся к полной противоположности отвратительного – красоте. Как оказалось, она тоже влияет на наши моральные убеждения, причем не менее сильно. Начнем с вопроса о том, как мы реагируем на красивых людей и почему.

Впервые с избирательностью по признаку «красоты» я столкнулся в студенческом возрасте. Я тогда учился в Санкт-Петербургском Политехническом университете и для меня, как и всех других студентов жизнь делилась на «до» и «после» экзаменов. Так вот, в очередной раз потом и кровью преодолевая этот рубеж, я стал подмечать, что красивым одногруппницам гораздо легче давалось то, что мою нервную систему выворачивало наизнанку. Я чувствовал, что мне на тройку нужно было виться ужом, а они могли просто похлопать своими длинными ресницами. Всегда со стороны профессоров к ним просыпалось какое-то сочувствие, которое защищало их от невзгод, постоянно сопровождавших меня. Тогда я не понимал природы этой несправедливости, но признавал ее существование. И уже после того, как я ознакомился с результатами десятка экспериментов по теме феномена красоты, мне стало очевидно, откуда черпают свою магию привлекательные люди. Они берут ее в гало-эффекте красоты.

Под гало-эффектом в психологии понимаются ситуации восприятия, когда одна положительная черта человека затмевает все остальные, из-за чего мы автоматически приписываем человеку несвойственные ему качества. В этой области было проведено множество исследований, и результаты их сходятся на том, что людей с приятной внешностью мы склонны автоматически доукомплектовывать добротой, честностью и умом. Поскольку эта реакция безусловная, то мы не понимаем, что наше восприятие красивого человека необъективно, но благодаря обширным статистическим данным, которые ученые собрали за 40 лет активного изучения гало-эффекта красоты, стало очевидно, насколько велики социальные выгоды для обладателя красивой внешности.

Так, по результатам одного исследования выявлено, что взрослые придают меньше значения подростковой агрессии, когда она исходит от красивых детей. Если ребенок выделяется среди сверстников приятной внешностью, то ему везет и с учебой, потому что учителя склонны переоценивать способности красавчиков. В такую же ловушку попадают и профессиональные рекрутеры. Как показал ряд исследований, в ходе которых проводились смоделированные собеседования, эйчары не только обращают пристальное внимание на внешность кандидата, но и часто домысливают ему положительные качества, если он оказался красив. Да что говорить, влияние красоты столь сокрушительно, что оно распространяется даже на судей, по долгу службы обязанных быть максимально беспристрастными.

Одним из первых, кто провел серьезное исследование на эту тему, был американский психолог Джон Стюарт. В 1980 году он вместе с группой независимых наблюдателей оценил внешность 74 обвиняемых в уголовных правонарушениях, а после изучил протоколы судебных заседаний по их делам. Стюарт обнаружил, что привлекательные мужчины получали значительно более мягкие приговоры. Стоит отметить, что он не нашел значимой связи между привлекательностью и полным оправданием, но корреляция между оценкой серьезности преступления и внешностью подсудимого была очевидной. Избежать наказания «за красивые глаза» не удалось никому, однако более привлекательные преступники могли рассчитывать на меньший срок.

Примерно в то же время психолог Ричард Кулка и юрист Джоан Кесслер провели эксперимент, который показал схожие результаты, только оценивались в нем приговоры не судей, а присяжных. Заголовок отчета гласил: «Неужели правосудие слепо? Влияние физической привлекательности на судебные решения». Несмотря на риторический вопрос, результаты получились достаточно предметными. Статистически значимая предвзятость к красивым людям была не только подтверждена, но и обрела денежный эквивалент. В эксперименте участвовала группа почти из ста студентов, выполнявших роль присяжных. Они рассматривали смоделированные дела, связанные с дорожно-транспортными происшествиями, и определяли размер штрафа. Студенты-присяжные, так же, как и профессиональные судьи, попадали под действие гало-эффекта красоты. Если виновник аварии выглядел симпатичнее, чем истец, средний размер штрафа составлял 5600 $. Когда красивее была жертва, средний штраф нарушителя возрастал до 10000 $. Интересно и то, что подобную предвзятость демонстрировали присяжные обоих полов. Чтобы объяснить расхождение в суровости приговоров, ученые опросили присяжных. Выяснилось, что те связывали свои решения не напрямую с красотой, а с ощущением тяжести преступления. Правонарушение, совершенное физически привлекательным человеком, казалось менее тяжелым. Благодаря этому эксперименту мы теперь знаем, что фаворитизм по признаку красоты уменьшает тяжесть преступления почти в два раза.

Раз мы заговорили о судьях, расскажу одну шутку: «Правосудие – это то, что судья ел на завтрак». Большинству она не очень понятна, но те, кто погружен в тему «правового реализма», оценят юмор. На примере с тошнотворным запахом мы рассмотрели, как окружающая среда влияет на моральные суждения. Однако помимо внешних факторов, есть и внутренние, которые мы тоже не можем игнорировать. Например, чувство усталости и голода. «Хотите предсказать приговор? Узнайте, насколько судья будет голоден», – именно к такому удивительному выводу пришли израильские ученые, исследовав зависимость между удовлетворением просьб заключенных и чувством голода судей.

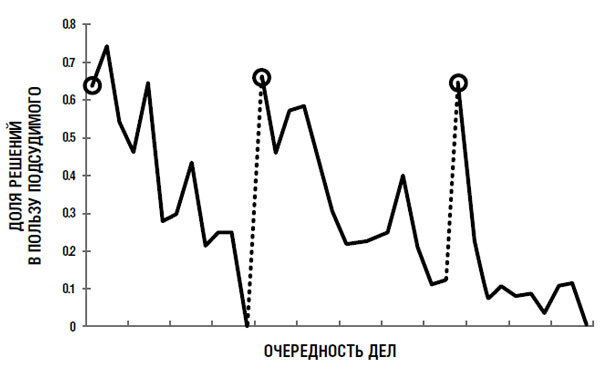

Исследование строилось на анализе 1112 судебных постановлений, собранных за 50 дней работы восьми израильских судей. Их работа заключалась в том, чтобы рассматривать прошения об условно-досрочном освобождении из четырех главных тюрем Израиля. Ученые проанализировали вынесенные решения и их распределение по времени в течение рабочего дня. Итоги были поразительны! Оказалось, что на послеобеденное время приходится максимальное количество положительных резолюций.

На этом графике представлена очередность судебных дел за день и пропорция решений в пользу заключенных. Пунктирной линией обозначены перерывы на еду. Как мы видим, наибольшая вероятность благоприятного решения достигалась в самом начале рабочего дня или после очередного приема пищи. Стартуя с ~ 65 %, она снижалась почти до 0 % и снова увеличивалась до ~ 65 % после обеденного перерыва. Таким образом, заключенные, заявки которых рассматривали утром или после обеда, получали явное преимущество. Вот вам и правосудие. Как хорошо написал по этому поводу известный приматолог Роберт Сапольски: «Фемида, может, и слепа, но точно прислушивается к урчанию в животе».

Обратите также внимание на еще одну тенденцию: вероятность положительного решения после второго перерыва снижалась быстрее. Это влияние усталости, которая накапливается в течение дня. Трапеза помогает восстановить энергетические силы, но психическую усталость полностью снять не может. В чем здесь дело? Природа явления, которое открыли израильские ученые, напрямую связана с нашей физиологией. Чтобы разобраться в нем, нужно ответить на вопрос – почему не произошло обратное? Почему голод и усталость судьи снижали вероятность положительного решения, а не повышали?

Нейробиология объясняет это следующим образом. Все принимаемые нами решения можно поделить на две категории. Одни приводят к изменению сложившегося порядка вещей, другие позволяют оставить все как есть. Вся хитрость в том, что обрабатываются эти решения не одним физиологическим процессом, а разными. Выбор, который ведет к переменам, продуцируется в передней части лобной коры. Это наиболее ресурсоемкая и эволюционно молодая часть мозга. Она позволяет нам концентрироваться на задаче и принимать трудные (волевые) решения с дальним горизонтом оцениваемых последствий, чего, например, не могут делать наши младшие братья-приматы. Чтобы принимать такие решения, нам нужно постоянно давать нагрузку на эту часть лобной коры, а для этого необходима энергия. Если ее мало, умственная нагрузка естественным образом перераспределяется на более древние и менее энергозатратные отделы мозга. Они неспособны принимать волевые решения, но хорошо могут поддерживать статус-кво, проще говоря, ничего не менять. В нашем случае сохранить статус-кво – это оставить действующий приговор в силе, а волевое решение – освободить заключенного. Вот поэтому и происходит то, что происходит. Стоит судьям начать уставать и терять запас энергии, как их решения постепенно смещаются в область менее ресурсозатратных, то есть тех, которые ничего не меняют.

Многим читателям мои выводы наверняка покажутся ошеломительными, а потому неправдоподобными. Разве правосудие и моральные ориентиры могут быть так податливы животным инстинктам? Не может быть, чтобы мерзкий запах влиял на либеральные взгляды, присяжные смягчали наказание из-за приятной внешности преступника, а заключенных освобождали из-за того, что судья хорошо поел. Если все и правда так, как показывают эти исследования, то почему с этим никто ничего не делает? Ответ простой: потому что большинство всего этого не осознает, а те, кто осознают, что они могут сделать? Вы же понимаете, что на самом деле проблема не в присяжных и не судьях, а во всех нас. Можно бесконечно менять и тех, и других, но на их место придут такие же люди, с аналогичной биологической программой. Это замкнутый круг.

* * *

Прежде чем выработать прикладной подход к управлению стремлением к справедливости, нужно разобраться в том, что из себя представляет реальная справедливость. А это, напомню, не что-то цельное, сакральное и «отлитое в граните», а всего лишь множество симулякров, которые сидят в наших головах и конкурируют друг с другом за право перекричать и затоптать «иную» справедливость.

Мы всю жизнь живем с ощущением своего совершенства во всем, что касается умения отличать справедливость от несправедливости, правду от неправды, добро от зла. Наша биологическая программа настраивает нас на то, чтобы мы считали наше мнение истиной в последней инстанции в тех вопросах (и особенно в них), в которых мы абсолютно не разбираемся. У меня перед глазами множество примеров, когда люди не понимают разницы между нейромедиатором и гормоном, но при этом горячо отстаивают реальность астрологии, нумерологии, фрактальности бытия, кармы, астрала, духовных врат, магнитных монополей, эгрегоров, центров Джи и прочих туманных конструкций. Я давно пришел к выводу, что объективность приветствуется не всеми. Жизнь одна, и мы хотим прожить ее полноценно. Для этого проще верить в абстрактные суждения, чем разбираться в материальном строении мозга. В науку не нужно верить, ее надо знать. А зачем? Правда нудная, сложная и обличает наше собственное невежество. В этом плане вера в божественную запредельность морали гораздо удобнее. Вот, например, обрадуетесь ли вы знанию о том, что все мы поголовно лицемеры? А это так, каждый из нас рождается лицемером и остается им на протяжении всей жизни. Мы не замечаем этого или учимся не замечать, но наши моральные суждения начинают искажаться, еще даже не созрев.

У нас с рождения имеется несколько наборов справедливостей, которыми мы ловко манипулируем от ситуации к ситуации, словно заправские фокусники. Для оценки своих действий используем один набор, для действий родственников – другой, для тех, кого мы считаем чужими, – третий.

Еще до появления искажающих мораль факторов (например, чьей-то красоты или собственной усталости) наша внутренняя справедливость уже утратила целостность и разделилась на несколько версий. Начнем мы с версии для себя любимого.