§ 9.3. Разрушение иллюзии справедливости

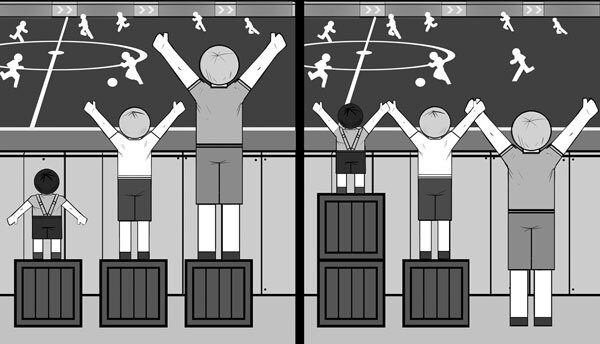

Для начала давайте разомнемся. Посмотрите на этот рисунок и выберите ту часть, которая, на ваш взгляд, лучше отражает понятие справедливости. Подумайте, не спешите. Можете налить себе чаю и порассуждать.

Итак, если вы выбрали левую картинку, значит, вы свели справедливость к одинаковому числу ящиков под ногами у каждого из зрителей. Вроде бы у всех всего поровну, и для внешнего наблюдателя ситуация действительно выглядит справедливой. Только вот с субъективной точки зрения самого низкорослого зрителя справедливостью здесь и не пахнет. Он-то смотреть матч не может, а у того верзилы справа ящик явно лишний, он и без него все увидит. Эта картинка доказывает, что равенство не означает справедливость.

Теперь давайте посмотрим на рисунок справа. Там мы видим, что самый низкий парень получил два ящика, в то время как верзила лишился всех. Теперь все могут увидеть игру, справедливость восторжествовала? Скорее всего, для самого низкого и среднего по росту ситуация выглядит справедливой, но мы ничего не знаем о чувствах самого высокого, которому пришлось отдать коробку только из-за своего роста. Согласитесь, отдавать что-то только потому, что тебе довелось оказаться самым высоким в компании, кажется не очень справедливым, поэтому давайте изучим эту ситуацию более пристально.

Чтобы разобраться в чувствах самого высокого болельщика, нам нужно перенести этот пример из абстрактного контекста в более реальный. Для этого представим, что вместо условных коробок речь идет о распределении экономических благ. Если высокие, следуя принципам справедливости, должны отдать свою коробку низкорослым, которым она нужнее, то почему бы так не поступить тем, кто родился более трудолюбивым? Почему бы им не поделиться своим достатком с ленивыми? Ведь у ленивых вообще ничего нет, поэтому они нуждаются гораздо больше, а трудолюбивые смогут заработать себе еще. При такой формулировке нам захочется встать на сторону трудолюбивых, что доказывает субъективность справедливости и ее отсутствие на правой картинке. На этом можно было закончить разговор, но я хочу чуть в него углубиться, чтобы на этом примере продемонстрировать эластичность нашего чувства справедливости.

Пример с распределением экономических благ я привел не просто так, а потому что он очень фактурно представлен в нашей культуре. Мы все помним Робина Гуда и его благородную миссию забирать деньги у богатых, чтобы отдавать бедным. Заметьте, в этой формулировке отсутствует какой-либо контекст происхождения денег у богатых. Согласно ей, неважно, каким образом было добыто богатство. Богатые плохие, потому что богатые, бедные хорошие, потому что бедные. Поскольку большая часть мирового сообщества ассоциирует себя с бедными, такая логика не вызывает вопросов, и деятельность разбойника из Шервудского леса воспринимается воплощением справедливости. Теперь давайте посмотрим, как эту же самую справедливость воспринимают те самые богатые. Обратимся к нашей истории, благо в ней полно подобных событий. Суть произошедшего в 1930-х годах была ровно такой, как и в нашем примере. Зажиточные крестьяне были вынуждены отдать часть собственности в пользу неимущих, потому что у одних было то, чего не было у других. И богатство отбирали не по признаку трудолюбия, а по факту наличия оного. Предлоги были, конечно, разные, но суть абсолютно та же – все хотели «смотреть матч». Ну так что, восторжествовала тогда справедливость? В моем роду не было кулаков, но я догадываюсь, что никому из них такая справедливость не пришлась бы по душе, так как расставаться с нажитым они не спешили. Значит, у них, как и у самого высокого в примере с коробками, было свое мнение насчет справедливости, отличное от мнения коротышки. А теперь давайте подумаем над контрастом между раскулачиванием и преданием о Робине Гуде. В основе одна и та же логика – «забирать деньги у богатых, чтобы отдавать бедным», но послевкусие у этих историй разное. Почему одна из них воспринимается как образец торжества справедливости, а вторая совсем неоднозначно? Чем они отличаются? Я отвечу – дело исключительно в контексте. В случае с благородным английским разбойником контекст определяется замыслом авторов, распевавших баллады о нем, в случае с раскулачиванием – степенью нашего погружения в советскую историю 1930-х годов. А если это так, то значит ли это, что, управляя контекстом, можно управлять и нашим чувством справедливости?

Спешить с ответом мы не будем. Он, несомненно, станет ключевым для нашей темы, но сейчас у нас еще нет системных знаний, чтобы уверенно ответить на него. Поэтому на время оставим его повисшим в воздухе и сфокусируемся на дальнейшем исследовании справедливости.

Мы начали с того, что попытались определить, на какой из картинок со зрителями футбольного матча изображена справедливость. В процессе анализа мы установили, что равенство и справедливость близки, но не равнозначны. Первое относится к физическому миру, второе – к внутреннему. Если равенство поддается измерению и может служить объективным критерием познания окружающей действительности, то справедливость субъективна и существует только в контексте целей внутреннего мира. Следовательно, у каждого внутреннего мира, то есть у каждого из нас, будет своя версия справедливости. Это значит, что единственно верной справедливости нет, и мы не можем быть ее носителями по определению.

«Подождите, но есть же какая-то непостижимо запредельная справедливость, которая не позволяет людям безнаказанно причинять откровенное зло», – возразят некоторые мои читатели.

Я понимаю, что всем нам очень хочется, чтобы существовала вселенская справедливость. Даже убежденные атеисты, отрицающие духовный мир, с большой охотой верят в разные варианты кармического уровня, по которому летают мстящие за нас трансцендентные бумеранги. Это очень удобный, даже спасительный вариант, потому что он позволяет спихнуть бремя расплаты за несправедливость на что-то неведомое, не теряя при этом собственного достоинства. Все-таки не всегда есть возможность бороться за справедливость, а жить как-то нужно.

Однако давайте оценим ситуацию трезво – отбросим эмоциональную шелуху и взглянем в лицо фактам. Как я уже говорил, сама Вселенная, ее материя и законы ничего не знают о справедливости. Все бесчестия, творящиеся в мире, имеют для Вселенной гораздо меньше значения, чем один наш вздох. Ведь тот хотя бы меняет содержание кислорода и углекислого газа в атмосфере, а что меняет несправедливость? Абсолютно ничего. Она – явление исключительно внутреннего мира, поэтому существует только в «душах» тех, кого затронула. Стоит внутренним мирам исчезнуть, как вместе с ними пропадут и все факты несправедливости. Несправедливость существует только для того, кто ее осознанно причиняет, и для того, кому она была причинена. Для всех остальных и тем более для Вселенной – это просто информационное событие.

Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к мировой истории и посмотреть на человеческую цивилизацию с точки зрения причиненных страданий друг другу разными народами. Я говорю о войнах. Вы знаете, сколько их всего было? Больше 15 000, и они унесли жизни 3,5 миллиардов людей. Уверен, что когда происходит такая бойня, ей сопутствует немало несправедливости. Но тогда почему все живут так, будто ее не было? Или это было давно и неправда, поэтому не считается? Ладно, сузим рамки. Вторая мировая по меркам истории была еще вчера, куда делась несправедливость, сопроводившая гибель 70 миллионов жертв, больше половины из которых были мирными жителями? Что с ней стало? Спустя без малого 80 лет люди уже не могут договориться, кто вообще в той войне победил. О какой справедливости здесь можно говорить? Она исчезает и рано или поздно исчезнет полностью, как исчезла несправедливость, порожденная Первой мировой. Несмотря на то, что Первая мировая, унесшая жизни 17 миллионов, была всего лишь 100 лет назад, о ней уже забыли. Вся случившаяся тогда несправедливость перестала быть актуальной, она превратилась в информационное событие. Итоги этих и всех предшествующих войн показывают, что справедливость живет только во внутренних мирах, которые затронула напрямую. Со смертью этих внутренних миров она исчезает, как будто ее и не было. Если это так, то почему мы считаем, что несправедливость, совершенная в отношении нас, должна волновать кого-то еще, а тем более – Вселенную? Почему люди безразличны к смерти 17 миллионов, убитых сто лет назад, а на то, что кого-то незаслуженно уволили, обманули, предали или оболгали, Вселенной должно быть не все равно? Вот вам и ответ касательно кармических бумерангов.

Правда жизни в том, что в мире нет единственно истинной справедливости. Справедливостей столько же, сколько людей. Какие-то из мнений совпадают, другие исключают друг друга, но от этого они не становятся более или менее справедливыми. Справедливость не физический закон, а частная симуляция – симулякр. Такой симулякр сидит в голове каждого человека и внимательно следит за отдельно взятой несправедливостью, которая касается лично его. Вне его ваша несправедливость перестает существовать и превращается просто в информационное событие, не плохое и не хорошее, как войны тысячелетней давности.

Пусть теперь мы и понимаем, что единственной верной справедливости нет и быть не может, но это не мешает нам попытаться разобраться в том, как работают ее симулякры. Для этого мы снова обратимся к науке, к моей любимой нейроэтике.