§ 8.13. Когнитивный профиль

Этот профиль показывает, как ваш сотрудник познает мир и учится. Два важных качества личности, которые практически невозможно оценить с помощью разговоров, потому что человек сам плохо их осознает. Обычно мы очень нервно реагируем на предположения о собственной ограниченности, поэтому не уделяем должного внимания своим недостаткам в восприятии информации. Мы убеждены, что одинаково хорошо делаем это всеми органами чувств, что, конечно же, не так.

Особенно сильно эта разница видна, если сравнивать зрение и слух. Почти у всех есть перекос в ту или иную сторону. Кто-то лучше воспринимает информацию, представленную визуально, когда ее можно «пощупать» глазами. Кому-то гораздо легче впитывать ее через разговор. Однако большинство даже не задумывается, какой способ для них лучше. А те, кто размышляют на этот счет, практически ничего не делают, чтобы учитывать эту особенность в работе. Поэтому помощь Лидера здесь крайне важна. Если сумеете понять, какой способ восприятия лучше подходит сотруднику, то практически на пустом месте сможете выстроить с ним более эффективное взаимодействие.

И дело здесь не только в этом, работа с когнитивным профилем позволяет Лидеру физически прочувствовать человеческую «разность». Становится наглядной идея о том, что, несмотря на внешнюю нормальность и адекватность, каждый видит в окружающем мире что-то свое, отличное от того, что видите вы. Мы уже говорили, что искажения в процессе передачи данных возникают во время интерпретации. Так вот, на самом деле они появляются еще раньше – на этапе улавливания информации органами чувств. Причина самых первых искажений – различия в настройках сенсорных систем, и Лидеру важно понимать возможную глубину этой разности.

Когнитивные способности сказываются не только на особенностях восприятия, они также влияют на способы обучения, когда требуется систематизировать и «отложить на подкорку» поступившую информацию. Здесь мы тоже проявляем себя очень по-разному. Кому-то крайне важно постоянно делать заметки, причем не для того, чтобы к ним потом обращаться. Этим людям необходимо именно записывать в процессе, чтобы механически отпечатать мысль для лучшего запоминания. Другие рисуют майндмэпы, своего рода карты со смысловыми точками и взаимосвязями, имеющими для автора особое значение. Кто-то предпочитает писать конспекты или даже стенографировать, превращая все услышанное и увиденное в набор только ему понятных закорючек и символов. Кому-то для обучения нужна спокойная и размеренная атмосфера, а кому-то, наоборот, стресс и внешнее напряжение.

Кстати, о стрессе. На нем я бы хотел остановиться подробнее. Уровень стресса – крайне важный аспект внешней среды. Он не только определяет эффективность работы всех наших особенностей и талантов, но и находится в непосредственной зоне контроля Лидера, поэтому прикладное умение осознанно подходить к работе со стрессом поистине бесценно.

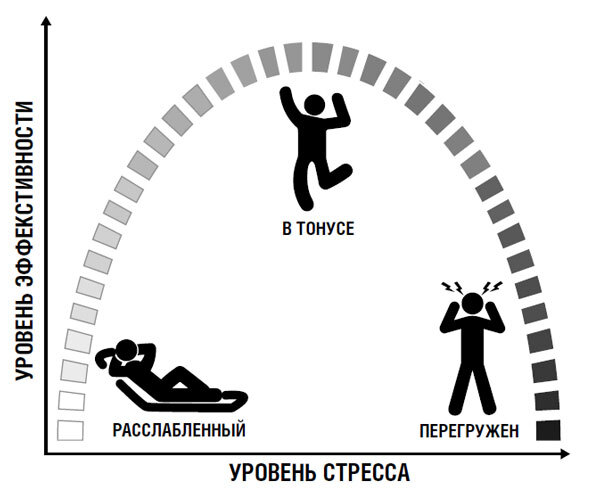

О стрессе я хочу поговорить еще и потому, что есть обывательское мнение, что стресс – это плохо. Мы ассоциируем его с тревогой, усталостью, износом, головными болями, недостатком сна, депрессией и проблемами со здоровьем. Поэтому для тех, кто не вдается в детали, лучший способ повысить эффективность сотрудников – избавить их от стресса. На самом деле, влияние стресса отнюдь не однозначно. Максимальный его уровень действительно грозит нам депрессией и упадком сил, но и на минимальном мы не обретаем суперэффективность, а становимся дезорганизованными, расфокусированными, забывчивыми и заторможенными. Все потому, что наш тонус тоже связан со стрессом. Витальность и целеустремленность достигают апогея не при отсутствии стресса, как может показаться на первый взгляд, а при его оптимальном уровне, который делает нас собранными, сосредоточенными и готовыми к действию.

Всем нам нужен стресс, чтобы работать эффективнее. Вопрос лишь в том, какой уровень оптимален. Чтобы лучше понять эту идею, посмотрите на рисунок ниже. На нем, пусть и упрощенно, показана связь стресса с нашей эффективностью. Мы видим параболу, точка оптимального уровня стресса находится на ее вершине.

Что будет, если человека лишить всякого стресса? Не ограничивать его в сроках, снять обязательства и дать возможность безнаказанно ничего не делать. Эффективность достигнет максимума? Конечно же нет. В этом случае вы просто лишите его опоры и вытолкнете в среду, требующую высокой самоорганизации, самомотивации и железной воли. Многие ли готовы к работе в таком режиме? Единицы. Вспомните, как под Новый год мы даем обещания начать ходить в спортзал, бросить курить, учить иностранные языки и наконец-то разобрать хлам на балконе. Мы знаем, что все это реально нужно делать, но нам не хватает силы воли начать без внешнего стимула. Нам он необходим, и мы ищем его в публичных обещаниях.

Такой же стимул нужен и нашим сотрудникам, чтобы выполнять задачи качественно и вовремя. Им и становится оптимальный уровень стресса, когда обязательства не отсутствуют полностью, а их количество и прозрачность достигают определенного уровня. Этот уровень у каждого свой, вот его и нужно нащупать Лидеру при формировании когнитивного профиля. Эту задачу можно выделить как одну из важнейших. По своему опыту могу сказать, что правильно подобранный уровень стресса превращает самого никчемного сотрудника в незаменимую боевую единицу, а недостаток стресса может даже у опытных специалистов вызвать прокрастинацию, против которой будет бессильна любая мотивация и увещевания. Проблема в том, что диапазон разлета оптимальных точек стресса крайне широкий, поэтому какой-то золотой середины здесь нет.

Кому-то достаточно одной капли стресса, аккуратно выдавленной из пипетки, чтобы взлететь, как ракета, а кого-то нужно постоянно держать в барокамере, наполненной напряжением, потому что без этого он превращается в рохлю.

Если в случае со стрессом практиковать общий подход, то часть коллектива обязательно будет маяться прокрастинацией, а другая выгорит. Чтобы этого не произошло, нужна работа над индивидуальным когнитивным профилем. Однако в отличие от личностного и мотивационного, он не предусматривает какой-либо классификации и типизации людей. Его главная идея – напоминать себе, что наша уникальность проявляется не только в том, как мы интерпретируем информацию, но и в том, как воспринимаем мир вокруг, учимся и реагируем на внешние обстоятельства. Здесь важно не типизировать людей, а наблюдать за ними и пробовать выделить их когнитивные особенности. Это как раз та задача, где важен не результат, а сам процесс. Он научит вас думать о человеческой уникальности гораздо более широко, что повысит внимательность к деталям, которые мы обычно упускаем из вида.