§ 8.7. Ментальный эскапизм

Разговор об эмоциях всегда воспринимается как еще одна банальность. Все прекрасно понимают, что их нужно держать при себе, особенно если речь идет о негативно окрашенных эмоциях. И в идеальном мире все их, конечно, контролируют. Правда, в реальном этого почему-то не происходит. Несмотря на очевидность этой установки, что-то мешает людям справляться со своими эмоциями. Выражать эмоции – естественная реакция человека, ведь они внешняя проекция чувств внутри нас, а чувства – это и есть мы. Подавляя их, мы идем против своей целостности, которая служит для нас сильнейшим стимулом. Отказаться от эмоций очень сложно, они не что-то дополнительное, что можно взять и выключить.

За свою практику я наблюдал немало ситуаций, когда даже титулованные директора эйчар скатывались в жесткие конфликты из-за неспособности подчинить себе свои эмоции. Что тут говорить о менее психологически подкованных профессиях… Поэтому вопрос контроля эмоций, несмотря на свою банальность, никогда не теряет злободневности. Это всегда большая работа над собой, и нужно ее проводить, а не успокаивать себя очевидностью этого момента.

Основная проблема, с которой нужно учиться справляться в первую очередь, – это состояние аффекта, про которое мы обычно говорим «ну все, понесло». Научиться выходить из него можно, если натренировать привычку кардинально менять свое поведение при первых признаках «эмоционирования». Психологи называют это практиками разотождествления с эмоциональным потоком. Для этого есть много разных техник. Кто-то советует представлять себя птицей, будто вы парите, наблюдая за своими действиями сверху, другие предпочитают вариант с кинотеатром, когда вы видите происходящее словно фильм на экране. Для себя самой эффективной я считаю технику «Шаг в сторону». Как только эмоция начинает вас захлестывать, вы заставляете себя переключить внимание с обсуждаемого предмета на какую-то конкретную деталь, никак не связанную с разговором. Можно начать разглядывать прическу собеседника, его одежду, поразмышлять о том, каким было утро этого человека, чистил ли он зубы, когда проснулся, и все в таком духе. Практик по контролю эмоций предостаточно – при желании вы можете их освоить, на своем опыте я убедился, что они помогают. Другое дело, что они именно помогают, а не решают проблему. Этого явно недостаточно, чтобы начать непредвзято «слышать» человека. Мы можем взять эмоции под контроль и не показать их внешнему миру, но на самом деле этим мало чего добьемся. Ведь эмоции не первичны, они только видимое отражение наших внутренних биохимических процессов.

Сознательно модерируя эмоции, мы лишь скрываем свои чувства, но сами чувства от этого никуда не исчезают, они остаются с нами – в наших синапсах.

Чувства – это не просто какие-то мысли, которые можно изолировать от влияния других. Это химическое состояние ВСЕЙ нашей нервной системы, через которую мы воспринимаем внешний мир и посредством которой реагируем на него. Пока эти химически активные вещества заполняют наши синапсы, все наши мысли и действия будут трансформироваться под их воздействием. Понимаете? Даже если мы отключим внешнее проявление отрицательных эмоций, наш внутренний негативный фильтр никуда не исчезнет, все наши мысли и оценка происходящего будут проходить через него и только через него. Пока фильтр действует, наши и без того ограниченные возможности смотреть на ситуацию объективно становятся смехотворными.

Здесь мы подходим к тому, что же такое на самом деле контроль отрицательных эмоций. Он не сводится просто к умению держать язык за зубами, как мы привыкли считать. Это еще и ментальный эскапизм, когда мы осознанно откладываем формулировку выводов, принятие решений и проведений переговоров до тех пор, пока наши синапсы не освободятся из-под гнета химически активных веществ, в нашем сознании имеющих форму деструктивных чувств. Поскольку наши чувства – это разнообразные ферменты и нейромедиаторы, то выветриваются они вместе с разложением этих веществ, а это требует времени. Наш организм – не компьютерная программа, а биологическая система с миллиардами взаимосвязанных химических процессов, обладающих инерцией и скоростью торможения. Их просто невозможно одномоментно остановить или перезапустить. Использование мотивационной власти требует искусного владения не только эмоциями, но и чувствами.

Сложно ли это? Очень! Ведь дело не только в умении идти против себя, своих чувств и своей модели мира, но и в том, что, развивая сознательность и самоконтроль, вы начнете видеть несознательность и отсутствие самоконтроля у других. И чем сильнее будет ваш собственный прогресс, тем более вопиющим предстанет несовершенство других. В определенный момент вы поймете, что делаете очень много, чтобы услышать собеседников, в то время как они не делают практически ничего, чтобы услышать вас. Это уже территория всемогущего чувства справедливости, которое тоже нужно научиться перебарывать без потерь для собственного вдохновения. Это очень сложная задача. Но в этом и состоит работа Лидера – приносить себя в жертву ради благополучия команды. Плохо ли это? Если смотреть с позиции здорового эгоизма, то, наверное, плохо. Однако в ближайшем будущем именно эта жертва и позволит Лидеру не оказаться в числе тех, кого неминуемо вытеснит автоматизация и искусственный интеллект (§ 1.2).

§ 8.8. Мы разные, и в этом наша сила

Теперь, когда мы обсудили нашу разность, самое время перейти к нашей уникальности. Если задача по сглаживанию разности – гигиенический минимум для Лидера, то развитие уникальности – утопический максимум. К нему нужно стремиться, но с мыслями о том, что воплотить до конца его не получится. Эта парадигма может показаться неуклюжей, но по ходу моего рассказа вы поймете, что она возможна только в такой формулировке и ни в какой другой.

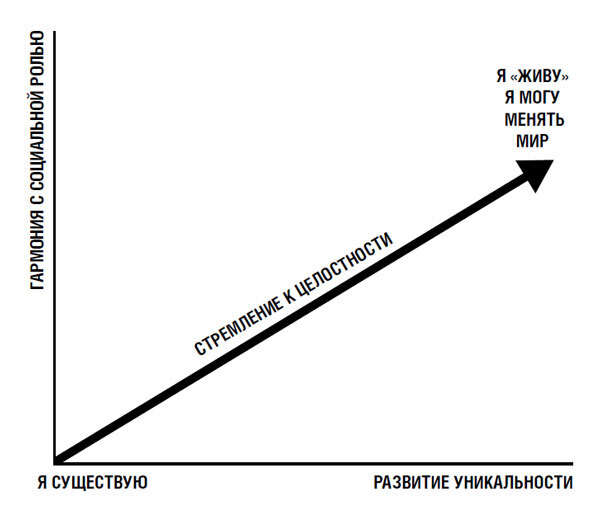

Каждый из нас уникален и пытается реализовать свою уникальность через стремление к целостности. В общих словах это можно описать как желание жить, а не существовать. Разница здесь в отношении к миру. В первом случае это «я меняю мир», во втором – «я существую». Все хотят иметь возможность менять мир по собственному желанию, и никто не хочет ограничивать себя пассивным существованием в мире чужих волеизъявлений. Однако одного нашего желания здесь недостаточно. Мир не подстраивается под наши хотелки. Мало того, он сопротивляется им. Поэтому чтобы повлиять на мир, добиться от него необходимых нам изменений, нужно много энергии. И целостность в этом контексте становится механизмом рекуперации энергии. Если мы в единении с собой и результат наших действий находит отклик в нашей «душе», то отданная энергия будет возвращаться преумноженной. Но если мы делаем то, что нас угнетает, то только тратим энергию. В итоге ее становится так мало, что хватает лишь на то, чтобы существовать. На изменение мира ничего не остается.

Целостность – это ощущение гармонии между своим биологическим началом и социальной ролью в обществе.

Наше «Я» создается генотипом, фенотипическими признаками и предсказательной моделью мозга, натренированной на нашем жизненном опыте. Это и есть наша личность со всеми талантами и пороками в максимально неприкрытом виде. А социальная роль – это всегда внешние обстоятельства, которые предопределены не нами, а историческим моментом и действиями тысяч других людей, и которые совершаются не только сейчас, они происходили задолго до нашего рождения, и даже до рождения наших родителей. Желание «жить» всего этого множества людей из прошлого и настоящего формирует внешние обстоятельства, через которые наше «Я» вынуждено протискиваться, чтобы получить свое место под солнцем. По большому счету социальная роль – это маска, которую мы вынуждены носить, чтобы соответствовать существующим обстоятельствам. И большая удача, если социальная роль и биологическое начало совпадают. Это значит, что можно быть самим собой, заниматься любимым делом и за это получать необходимое признание со стороны общества. Однако так бывает очень редко, поэтому большинство из нас ищут себя всю свою жизнь.

В чем здесь проблема? Даже если убрать за скобки ограничения, создаваемые обществом (рабство, сексизм, расизм и т. д.) и скудный выбор социальных ролей, доступных в конкретный момент, то обретения целостности всеми людьми все равно не случится. Каждому, кто прожил хотя бы 30 лет, очевидно, что люди не статичны. В нас есть потенциал, но, чтобы вытащить его наружу, нужны годы. То есть целостность – это не то, что можно получить, а то, что нужно нащупать, раскрыть. Этого нельзя сделать, не пройдя длинный путь, наполненный вызовами, озарениями и разочарованиями. Мы годами раскачиваем маятник своей натуры и прислушиваемся к нему, чтобы увидеть себя настоящего, чтобы контур нашего внутреннего «Я» смог проступить в череде сменяющихся обстоятельств. Накройте монетку листом бумаги, возьмите карандаш и начните штриховать. Каждый штрих, словно год нашей жизни, будет все больше проявлять рисунок на монетке, скрытый под бумагой. Этот рисунок и есть вы настоящий.

Я расскажу историю из своей жизни. Мое детство прошло в небольшом городке близ Тамбова. У меня, как и многих детей, выросших в 80-е, была дома большая библиотека. В то время, мне кажется, если в чем и не было недостатка, так это в книгах. По крайней мере, их было много в домах всех моих друзей. У нас тоже стояло несколько шкафов, заставленных разнообразной литературой, начиная со словарей и заканчивая полным собранием сочинений Пушкина. Среди классики, если поискать, можно было найти Дюма, Ремарка, Жюля Верна, Пикуля и даже «Стальную Крысу» Гарри Гаррисона, которую нам привезли в подарок родственники из Москвы. В общем, я любил периодически почитывать всякое разное из того, что удавалось отыскать в этих необъятных шкафах. Как-то раз, когда мне было лет тринадцать, я натолкнулся на книги Ивана Ефремова. У нас их было две: «Таис Афинская» и «Лезвие бритвы». Так вот, обе мне понравились, но последняя произвела особое впечатление. Она зацепила меня настолько, что после ее прочтения я понял, что буду писать в анкетах девчонок в графе «Любимая книга». Кто хорошо знаком с этим произведением, наверное, уже уловил идею моего рассказа. «Лезвие бритвы» пронизано глубокими рассуждениями о психофизиологии человека и детерминизме таких простых и одновременно с этим очень сложных понятий, как «красота», «дружба», «искусство», «добро» и «зло». Несмотря на то, что тогда я практически ничего из книги не понял, автору удалось поразить меня в самое сердце. Я остро почувствовал, что в этом произведении есть что-то важное, пусть и не для меня сегодняшнего, но для меня завтрашнего. В тринадцать лет я интуитивно ощутил, что столкнулся с чем-то, что для моего внутреннего мира имеет особое значение. Из всей домашней библиотеки это была единственная книга, которую я твердо решил потом перечитать, что и сделал спустя два десятилетия. А еще через несколько лет я написал книгу, которую вы читаете сейчас, и которую я считаю отражением своей целостности. Получается, что неравнодушие к тайнам психофизиологии человека было во мне всегда и в течение жизни я его лишь заново открывал, пытался нащупать, осознать.

Итак, мы все уникальны и неосознанно стремимся реализовать эту уникальность, чтобы черпать энергию, без которой не можем менять мир вокруг. Это стремление реализовать свою уникальность в гармонии с социальной ролью я и называю стремлением к целостности.

Если бы речь шла не о Лидере и его сотрудниках, а скажем, о родителях и детях, то, конечно, задача целостности решалась бы проще. Мы бы занялись поиском у ребенка полезных и востребованных обществом талантов. Грубыми мазками очерчивали бы круг занятий, к которым у ребенка есть искренний интерес и анализировали его способности, а потом вокруг этого выстраивали соответствующую систему образования: профильные секции, специализированные школы и т. д. Но под опекой Лидера находятся состоявшиеся взрослые люди, а если мы говорим о человеческом капитале, то к тому же и выдающиеся специалисты. Как использовать стремление к целостности для их мотивации? Ответ только один – через развитие их уникальности и поиска оптимальной для них социальной роли. Задача та же, что и у родителей, но более узконаправленная и с обязательным прицелом на общее благо.

Включение общего блага в концепцию целостности отнюдь не случайно. В отрыве от него любое развитие приведет к тому, что успехи человека останутся незамеченными со стороны коллектива. И хотя протомотив нужности мы еще не обсуждали, вы сами можете догадаться, что это вопрос времени – когда интересы такого сотрудника и команды окончательно разойдутся. Вы буквально вытолкнете подчиненного из команды, если будете двигать его по пути развития его уникальности в отрыве от общего блага.

Если вы мотивируете человека в отрыве от общего блага, то вы не мотивируете его, а покупаете его лояльность.

Покупка лояльности тоже инструмент, но к теме книги она не относится. Купить лояльность легко, поэтому так же легко и перекупить. Здесь нет ничего такого, для чего надо читать сложные книги и заниматься повышением своей сознательности. Однако если вы хотите, чтобы ваши незаменимые сотрудники игнорировали предложения конкурентов, то вам нужно не покупать людей, а правильно их мотивировать. Для этого необходимо научиться мыслить категориями триединства, когда вы думаете не только о том, как купить лояльность человека, но и о том, как развивать его уникальность таким образом, чтобы это развитие шло в унисон с другими протомотивами. В особенности с тем, который отвечает за ощущение нашей нужности. А здесь без поправки на общее благо не обойтись.