§ 8.6. Мы разные, и в этом наша слабость

Исходя из знаний о генотипе, фенотипе и предсказательных моделях мозга, можно с уверенностью утверждать, что люди действительно очень разные, даже если кажутся похожими. Эта разница проявляется не только в нашей внешности, но и в том, как мы воспринимаем окружающий мир и взаимодействуем с ним. То, что для одного художественная ценность, другому – кровь из глаз. Что для одного опасный новый вирус, для другого – мистификация и заговор правительства. Что для одного пустая суета, для другого – смысл жизни. Мы разные, и этого не исправить. А раз нельзя ничего изменить, то остается возглавить. Но как эту абстрактную стратегию переложить в практическую плоскость?

Такие важные вопросы, связанные с высокой степенью неопределенности, я рекомендую решать с помощью теории игр и ее принципа минимакса.

Минимакс – правило при принятии решений в условиях неопределенности, направленное на минимизацию возможных потерь при развитии событий по наихудшему сценарию.

Мне очень понравилось, как этот принцип изложил Станислав Лем в своем романе «Фиаско». Там описывалась космическая экспедиция, участникам которой нужно было установить контакт с инопланетной расой. Чуждый нам разум создавал условия максимальной неопределенности, которые не позволяли героям просчитать действия оппонентов до конца. Наихудшим сценарием контакта стала бы война, поэтому главная задача экспедиции заключалась в том, чтобы не спровоцировать инопланетян, думающих абсолютно иначе, на конфликт. Следуя второй аксиоме целостности, мы можем сказать, что внутренний мир другого человека – это такой же «инопланетянин», о котором мы мало что знаем наверняка. Наихудшим сценарием для нас тоже будет война, пусть и не в буквальном смысле. Для Лидера «войной» станет результат, противоположный его главной цели, то есть демотивация. Соответственно, используя принцип минимакса, мы можем переформулировать задачу «сгладить разность». В нашем случае это целенаправленная работа по противодействию демотивации сотрудников в условиях неопределенности и с учетом степени нашей с ними разницы.

Из этих умозаключений следует очень важный вывод: избежать демотивации для нас важнее, чем преуспеть с мотивацией. Удивительно, но большинство бизнес-тренеров и прочих «специалистов по людям» выстраивают свои образовательные концепции исключительно на поиске мотивации, а демотивацию обходят стороной, как будто ее и нет. Ладно, мое удивление немного наиграно – конечно, я прекрасно понимаю, почему так происходит. Дело в том, что демотивация вводит в заблуждение кажущейся простотой своего возникновения. Те, кто не осознает всю глубину нашей разности, думают, что демотивация порождается исключительно конфликтами. А деструктивность конфликтов всем очевидна – к чему вообще обсуждать такую банальность. Это простая, но, к сожалению, абсолютно ложная установка.

Демотивация, несомненно, проистекает из конфликтов, но не только из них. В реальности она возникает постоянно, но мы этого не замечаем, потому что не получаем всей информации о последствиях своего воздействия на внутренний мир другого человека. Внутренним мирам не все равно, что о них подумают, поэтому большую часть негативных реакций они не выпускают наружу. Мы можем постоянно кого-то демотивировать, некоторых даже самим фактом своего существования, не говоря уже о непосредственном вмешательстве в чужие планы. Особенно ярко демотивация являет себя, когда нам требуется дать кому-то обратную связь, проще говоря, покритиковать. Любая критика первым шагом активирует ментальный механизм защиты. Только потом начинается осмысление обратной связи, но этот момент может не наступить. Любой критический фидбэк гарантирует демотивацию, а вот последующий успех критики – вопрос уже открытый.

Здесь обычно просыпаются эйчары, которые говорят: «О, так это же проблема формата! Нужно просто научиться давать обратную связь. Сейчас я вам расскажу о пяти основных и двух дополнительных способах». Несомненно, знать, чем отличается BOFF от SLC, всегда полезно (§ 2.3), но это ни разу не решение проблемы, потому что та кроется не в методологии, она гораздо глубже. Это проблема конфликта двух внутренних миров, где один хочет вмешаться в работу другого, но абсолютно не понимает, что в нем происходит. При этом ни один из двух миров не отдает себе отчета в том, что другой устроен совсем иначе, чем он сам.

Проблемы всех методологий обратной связи заключаются в интуитивной, но ложной установке, что для другого наша критика в той же степени очевидна, как и для нас.

Мы не осознаем, что внутренний мир собеседника настолько иной, насколько это вообще возможно. Критикуя людей, мы уповаем на их интеллект и здравый смысл, на единство нашей общей цели, и что самое грустное – на безусловную нужность нашей критики. Но эти предубеждения не имеют под собой реальной основы, потому что наша «разность» проистекает не из того, что мы хорошо понимаем и осознаем, а из того, что находится вне нас самих. Поэтому, даже несмотря на трезвость ума и твердость памяти другого человека, нам очень повезет, если мы оба будем смотреть на суть критики под одним углом. Но чаще всего угол восприятия собеседника будет отличаться от нашего. Это значит, что, несмотря на кажущуюся убедительность наших доводов и аргументов, принять их до конца критикуемый вряд ли сможет, даже если искренне захочет. Для него они всегда будут не до конца очевидными, а соответственно, не совсем справедливыми.

Представьте столкновение двух очень отличающихся внутренних миров, когда один недоволен результатами работы другого.

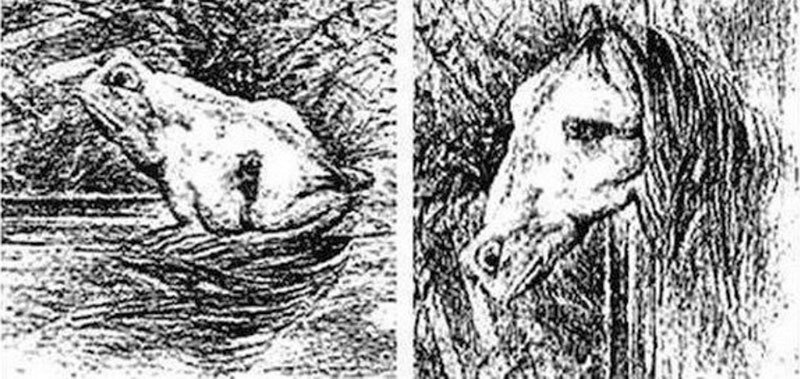

Первый смотрит на эту картинку и говорит второму: «Ты зачем нарисовал жабу? Я же просил лошадь».

Второй отвечает: «Сам ты жаба, я все правильно сделал. Что попросили, то и нарисовал».

А первый: «Черт, как же так. Я же просил лошадь, а ты нарисовал жабу. Ты не знаешь, чем жаба отличается от лошади? Я тебе сейчас объясню».

Понимаете, да? Ни количество, ни качество аргументов, ни уж тем более громкость их высказывания не помогут повысить справедливость нашей критики. Тяжестью аргументов мы можем заставить человека внешне согласиться с тем, что нарисована жаба, но внутренне он останется уверен, что изобразил лошадь. Из этого вытекает первое важное правило в задаче «сгладить разность».

Когда мы даем развивающую обратную связь – мы вторгаемся в чужой внутренний мир и разрушаем его стабильность. Чтобы свести ущерб от вторжения к минимуму, нам необходимо не только уповать на развернутость нашей критики, но и сделать обязательную поправку на нашу «разность».

Это значит, что мы должны задуматься над тем, что справедливость нашей критики для другого человека совсем не очевидна. Не потому, что он глуп, а потому, что отличается от нас. Напоминание себе об этом поможет избежать лишней напористости и категоричности суждений. В идеале – научиться смотреть на свою критику чужими глазами, что, конечно же, крайне сложно, если вообще возможно. Однако такое упражнение точно поможет настроиться на правильный лад и обострит нашу внимательность. Предупрежден – значит вооружен.

Если вы решите развивать способность смотреть на ситуацию чужими глазами, то следующим шагом для вас станет умение контролировать свои эмоции.