Глава 6

Мое исследование самосознания

§ 6.1. Глобальные предпосылки

Когда вы хотите изучить какую-то систему, ключевая характеристика познания – объективность – будет определяться вашим отношением к этой системе. Если вы часть исследуемого объекта, познание будет ограничено и искажено. Представьте себе взлетающий самолет и две точки наблюдения за ним. На одной находится пассажир, на другой – авиадиспетчер. Как вы понимаете, воспринимать происходящее они станут совершенно по-разному. Ощущения пассажира, переживающего взлет непосредственно внутри самолета, будут хоть и более острыми, но менее объективными. Став частью системы, он уже не может оценивать ситуацию так же беспристрастно, как авиадиспетчер, который смотрит со стороны.

То же самое применимо и к моему исследованию. Мне надо было посмотреть на самосознание с позиции сил, которые создали наш мозг. Если наше сознание – порождение мозга, то сам мозг – порождение эволюции.

Выяснив, чего эволюция ждет от человеческого мозга, можно понять, чего мозг ждет от самосознания.

В этом ключе я выстроил логику своего исследования. От эволюции – к мозгу, от мозга – к самосознанию. Но, погрузившись в накопленные человечеством знания об эволюции, я вскоре понял, что даже такая причинно-следственная цепочка не будет полной, ведь и эволюция тоже не самодостаточное явление. Она сама лишь следствие того, что мы живем в мире, где есть планеты, на которых может концентрироваться материя, звезды, способные питать эти планеты тепловой энергией, и пространство, позволяющее материи и энергии должным образом взаимодействовать друг с другом. Без этой гармонии нас бы не существовало и никакой эволюционный процесс бы не начался. Изучать эволюцию, не имея даже представления о том, как сформировалась эта гармония, мне показалось обрывочным подходом, поэтому я стал изучать абиогенез. Этим красивым словом ученые называют все, что предшествовало возникновению биологической эволюции. В результате мое исследование получилось настолько объемным, что перестало помещаться в формат книги по менеджменту. Эти разделы знаний крайне интересны, но все-таки далеки от главной темы книги, поэтому я решил эту часть исследования вынести из основного текста в Приложение, которое вы найдете в конце книги. А здесь мы ограничимся выводами.

Если сформулировать кратко, то я пришел к мнению, что эволюционный процесс включает в себя две задачи.

Первая – это всем известный естественный отбор, благодаря которому жизнь самосовершенствуется по признаку лучшей выживаемости и приспособляемости. Слабые умирают, сильные передают свой генетический код следующим поколениям. По этому принципу генетический код блуждает во времени на протяжении 3,5 миллиардов лет, позволяя биосфере приспосабливаться к постоянно меняющейся окружающей среде.

Но есть и вторая задача. Если мы посмотрим на движение генетического кода с момента зарождения жизни, то увидим в нем стремление более простых организмов преобразоваться в более сложные: биомолекула → биоклетка → многоклеточность → разумность. Особенность этого движения в том, что оно толкает жизнь к большей упорядоченности и информационной емкости в ущерб лучшей выживаемости. Если примитивная одноклеточная жизнь смогла пережить кислородные катастрофы, метеоритные бомбардировки, распады суперконтинентов, глобальные изменения климата и скачки магнитного поля, то сложная многоклеточная жизнь такие катаклизмы пережить не может. Астероид, который упал на Землю 66 миллионов лет назад это наглядно продемонстрировал.

Такое положение дел дает основание полагать, что отбор организмов, демонстрирующих лучшую способность к выживанию и размножению, для эволюции не столько цель, сколько способ. Если угодно – тактическая задача, помимо которой есть и какая-то другая – долгосрочная, стратегическая, определяющая движение жизненных форм от простого к сложному, от одноклеточного к многоклеточному, от неразумного к разумному. А если так, то наша разумность предопределена эволюционным замыслом.

Этот вывод не поражает воображение, но только до тех пор, пока мы не задумаемся, что именно определяет разумность. Когда я спрашиваю об этом людей, я получаю разные ответы. Как правило, люди объясняют разумность человека через его уникальный и выдающийся мозг, кто-то видит причину в самосознании, а кто-то в сакральности души. Кто из них прав? На мой взгляд – ни те, ни другие. В тех, кто пытался дать ответ, начинают закрадываться сомнения, когда я задаю следующий вопрос: «Если разумность определяет мозг, сознание или душа, то почему дети, воспитанные животными, не становятся людьми в нашем привычном понимании?» Таких примеров история знает множество, они случаются по всему миру, и все истории очень похожи. Ребенка находят ползающим на четвереньках, имитирующим звериное дыхание, высовывающим язык, скалящимся и рявкающим. Разумеется, членораздельно говорить и решать математические задачи такие дети не могут. Их выдающийся мозг не помог им стать умнее тех зверей, что их воспитали. О чем это говорит? О том, что мы рождаемся животными, а людьми, умеющими формулировать свои мысли, обладающими чувством юмора, творческим вдохновением и тягой к новым возможностям, становимся только под влиянием общества.

Человеческий мозг и наше самосознание не делают нас разумными, таковыми мы становимся благодаря обществу.

Общество… Здесь начинается самое интересное. Ведь что такое человеческое общество? Мы знаем, что в группы объединяются не только люди, но и многие другие биологические виды. Птицы образуют стаи, львы – прайды, рыбы – косяки, лошади – табуны, слоны – стада, суслики – колонии. У большинства животных имеются свои формы общества. В этом есть свой эволюционный смысл: группа всегда сильнее отдельной особи, поэтому животный мир активно пользуется этой структурой. Люди тоже сбиваются в группы. Но благодаря группе мы становимся не просто сильнее – из рычащего животного человек превращается в того, кто начинает писать стихи, мечтать о звездных путешествиях и переживать за экологию планеты. То есть человеческое общество – это все-таки большее, чем просто группа людей.

Может показаться, что дело просто в сложной организованности нашего общества. Все эти иерархии, социальные роли, многообразные формы взаимодействия – возможно, именно они предопределяют преобразование животного в человека? Но это не так. Как показывает опыт, для создания сложноорганизованных обществ мощный мозг не нужен. В биосфере Земли есть примеры неразумных обществ, которые по степени организации превосходили первобытные человеческие. Речь об эусоциальных формах обществ термитов, муравьев и пчел.

У всех этих насекомых есть классовая система и разделение труда, они могут общаться и координировать свою активность. Результатом их коллективной и слаженной работы становятся прекрасные многофункциональные жилища со своим микроклиматом и многоступенчатой системой безопасности. Они организуют экспедиции за фуражом и военные походы против соседей. А знали ли вы, что у муравьев есть свое животноводство? Еще задолго до того, как люди начали разводить домашних животных, это научились делать муравьи. Только если мы пасем скот, то муравьи – тлю. Они разводят «стада» на верхушках плодовых деревьев, защищают их от врагов и периодически «доят», только получают не молоко, а особый сахарный раствор. Муравьи обеспечивают тле хорошее питание, перенося ее с одного дерева на другое, а осенью забирают ее в свои гнезда, чтобы весной снова вернуть на пастбища. Мало того – у них есть и свое сельское хозяйство. За него отвечают особые типы муравьев, которые выращивают в специальных отсеках муравейника определенные грибы, используя для этого достаточно сложные технологии. Даже этих нескольких фактов из жизни муравьев достаточно, чтобы понять, что их общество по сложности мало чем уступает первобытному человеческому. Однако при этом муравьи как разводили свою тлю миллионы лет назад, так и разводят. Мы же всего лишь за десятки тысяч лет не только научились тому же самому, но и собираемся колонизировать новые планеты.

Получается, что человеческое общество отличается не столько своей сложностью, сколько способностью к прогрессу? И вот эта догадка уже ближе к правде. Сила муравьев в их в каком-то смысле тупости и слепом следовании единожды определенному укладу жизни. Такие сообщества могут выполнять очень сложные функции, но не способны их совершенствовать. Каждый муравей чрезвычайно примитивен и никогда не поумнеет, потому что его мозг состоит всего из 250 000 нейронов. С таким мозгом на систему не повлияешь. Можно прекрасно выполнять свою роль в ней, но принимать и отстаивать нестандартные решения не получится, а без них система будет замкнута в цикле своего автоматизма, пусть и очень сложного. Совсем другое дело – человеческий мозг с 86 000 000 000 нейронов. Это на сегодня самое сложное биологическое устройство, существующее в природе, потенциал которого просто огромен. Организм, обладающий таким мозгом, становится автономным вычислительным центром, способным к развитию и принятию уникальных решений. Обладатель такого ресурса может анализировать последствия своих действий и просто обязан быть разумным. И эволюция наделила нас им не для того, чтобы мы следовали приказам одной умной матки-королевы – для этого такой сложный инструмент не нужен. Наоборот, эволюция создала нас универсальными и автономными единицами, поэтому ждет от нас самоактуализации.

Но как ее добиться? Одних вычислительных ресурсов недостаточно, нужны и входящие данные, позволяющие обеспечить полезную нагрузку для нашего выдающегося мозга. И здесь на сцену выходит принципиально новая для биосферы организационная структура, которую мы привыкли называть «цивилизацией», я же буду называть ее цивилизованным обществом.

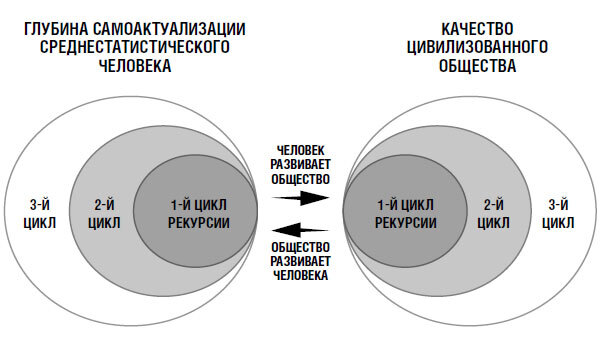

С точки зрения эволюции цивилизованное общество – это платформа, способная накапливать знания и повышать во времени свою информационную емкость. Она, словно прожектор, направляет луч из накопленных данных на наш высокопроизводительный мозг, заставляя его самоактуализироваться, а вместе с этим и повышать информационную емкость самой платформы. То есть это взаимозависимый процесс – чем выше информационная емкость платформы, тем сильнее отдача от потенциала человеческого мозга. Чем сильнее отдача, тем выше информационная емкость платформы. Получается некий цикл, в котором люди развивают себя посредством развития среды, которая, в свою очередь, развивает их самих. Я называю это эффектом рекурсивной мультипликации.

Именно этот эффект, на мой взгляд, стоит за нашей разумностью и именно он является целью эволюции в ее стремлении решать вторую, долгосрочную задачу – двигать жизнь от простого к сложному. То есть целью эволюции являемся не мы сами, а структура, способная накапливать знания и мультиплицировать результат их обработки. А мы как человеческие индивиды – лишь биологическая основа для этой платформы, своего рода строительный материал.

То, что платформа первична, мы можем установить и по собственным наблюдениям. Для этого нужно абстрагироваться от примеров с детьми, воспитанными животными, и просто посмотреть, как меняется цивилизованность нашего общества во времени. Мы привыкли воспринимать ее как достижение собственной разумности, но на самом деле все наоборот. Так, например, можем ли мы назвать цивилизованным общество Римской империи? Определенно. Государственность, власть сената, военно-бюрократическая система, социально экономические реформы, многочисленные изобретения, в том числе мощеные дороги, водопровод, канализация, газеты… Все это яркие признаки цивилизованного мира. Однако вместе с этим мы знаем, что катализатором развития Древнего Рима было рабовладение. А развлекались граждане этого государства тем, что болели за гладиаторов на смертельных поединках в Колизее.

Кадр из сериала «Спартак»

Стоит ли говорить, что в современном мире это воспринимается как вопиющее варварство? Что же произошло? Почему на старте нашей эры венцом цивилизованности было общество, которое на протяжении сотен лет хладнокровно наблюдало за жесточайшими убийствами десятков тысяч преступников, пленных воинов, рабов, животных, а спустя немногим больше 2000 лет цивилизованность в большинстве стран предстает в виде концепции, не допускающей смертной казни даже для серийных убийц? Вроде обычное дело: время идет, человек развивается, становится разумнее, а вместе с этим совершенствуются его ценности. Все так, если бы не одно но… Человек не развивается, если мы оперируем таким коротким временным отрезком, как 2000 лет. Развитие человека определяется биологическим потенциалом его мозга, но тот за это время не мог измениться. Он все тот же самый и так же заставляет своего обладателя вопить от восторга, когда отлетает голова не увернувшегося от удара гладиатора. Не верите? Хорошо, давайте перенесемся в более близкую нам цивилизацию – средневековую Европу.

Ян Люйкен. «Сожжение». Гравюра XVII века

Я уверен, что 400 лет назад жители европейских государств не могли даже помыслить о том, что потомки станут создавать политические партии сексуальных меньшинств и принимать государственные законы для отстаивания их интересов. Сейчас это привычная реальность, но в те времена у главного оплота цивилизации на планете были другие заботы – тогда решали проблему «колдовства». Только по официальным данным, с 1585 по 1680 на территории Германии, Швейцарии, Франции, Шотландии и Англии по обвинениям в колдовстве было казнено больше 50 000 человек. И не просто казнено, а сожжено, замучено, растерзано.

Сейчас такое невозможно представить, но все эти ужасающие события не только имели место, но длились не одну ночь и даже не неделю, а несколько столетий, охватив практически всю Европу. Их нельзя было назвать временным помутнением и списать на трагическое стечение обстоятельств. К охоте на ведьм подход был основательным – даже издавались трактаты о надлежащих методах преследования. В этих документах разбирались способы обнаружения колдовства, правила ведения допросов, эффективные способы дознания, а также, что особенно важно, скрупулезно и в деталях прорабатывали процедуры судопроизводства над обвиненными в чародействе. То есть людей не просто пытали и сжигали, поддавшись необоснованному порыву, нет, это происходило в рамках существующей системы правосудия. Наконец, все это делали не какие-то наши пещерные предки с недоразвитым мозгом, а абсолютно такие же люди, как вы или я. Строение человеческого мозга за 400 лет никак не изменилось. Такой срок ничтожно мал для эволюционного процесса, поэтому биологически мы идентичны тем, кто верил в колдовство и сжигал за него людей.

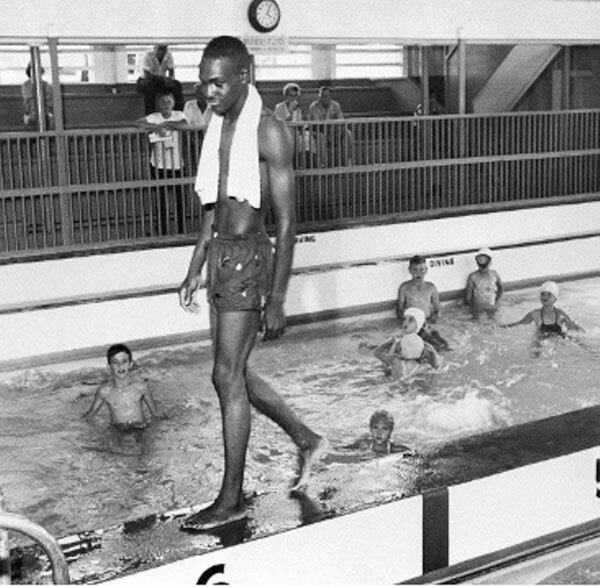

А если вы тешите себя иллюзией, что мы все-таки поменялись, просто ученые еще не открыли какой-то суперген, то посмотрите на эту фотографию 1958 года.

Здесь запечатлен знаменитый момент – 19-летний Дэвид Исом идет по бортику бассейна, в котором купаются белые жители Сент-Питерсберга, штат Флорида. Он искупается в этом бассейне, и знаете, что будет после? Владелец спустит воду, чтобы набрать ее заново, а через два дня владельцы бассейнов начнут массово переделывать их в приватные, чтобы иметь возможность отказывать чернокожим в посещении.

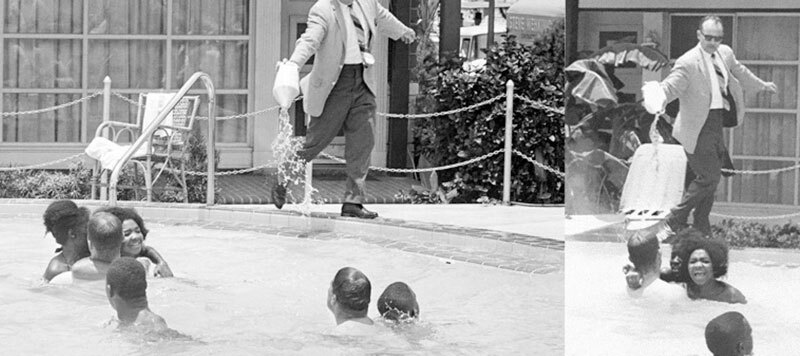

На этих фотографиях запечатлены события, которые произошли спустя шесть лет, в 1964 году. Группа чернокожих также забралась в бассейн с белыми и в знак протеста против сегрегации отказалась выходить. Закончилось все тем, что хозяин престижного отеля, на территории которого находится бассейн, на глазах у всех посетителей и приехавших журналистов с криком «Я очищаю бассейн!» вылил в воду кислоту (на фото мы видим именно этот момент).

Вдумайтесь, все это происходило не в XVII веке, а всего за 18 лет до моего рождения, и не где-то в дикой глуши, а в стране, которую принято считать эталоном современной демократии. И такие поступки совершали не закоренелые злодеи или террористы, а добропорядочные обыватели, главы уважаемых семей, владельцы респектабельных бизнесов. Представьте себе, что совсем недавно в цивилизованной стране благопристойные граждане считали допустимым вылить кислоту в бассейн с живыми людьми – не тайно, не в ночи, а под вспышки фотокамер, на глазах у всех.

Напоследок я расскажу о «Приютах Магдалины», которые просуществовали в Ирландии до 1996 года. Этот пример уже совсем свежий, поэтому не оставит никаких сомнений, что цивилизованность, гуманизм, толерантность и прочие нынешние ценности не следствие того, что мы теперь обладаем каким-то особенным мозгом, а результат развития общества, без которого даже современный человек будет неотличим от самых кровожадных варваров.

Сейчас мы знаем Ирландию как одно из развитых европейских государств, на которое равняются развивающиеся страны, но совсем недавно там действовали очень суровые наказания для женщин, родивших вне брака. «Падших» отправляли в исправительные государственные учреждения под надзором церкви, которые называли Домами матери и ребенка, или «Приютами Магдалины». Первый приют появился в 1767 году для противодействия процветающей проституции. Туда «блудниц» отправляли на переквалификацию, чтобы обучить новым навыкам и в то же время обеспечить кровом. Однако со временем содержать приюты становилось все более накладно, поэтому труд воспитанниц начали использовать для заработка. К началу 20-го века приюты по своему характеру все больше становились институтами наказания и принудительного труда. Туда уже попадали не только проститутки, но и жертвы насильников, родившие вне брака, или просто «распущенные». Нередко туда отправляли душевнобольных и умственно отсталых.

Приют Магдалины

Ради прибыли приюта девушек начали загонять в рабские условия труда. Бесплатно, в экстремальных условиях, вместе со своими детьми они должны были работать, чтобы искупить свои «грехи». В отчете органов здравоохранения эти приюты описываются как переполненные учреждения, где содержатся истощенные, опухшие от голода дети и их психически нездоровые матери. По официальной статистике, смертность детей в таких приютах в 4–5 раз превышала смертность в среднем по стране.

В 2014 году британский историк Кэтрин Корлис обнаружила на территории бывшего Дома матери и ребенка в графстве Голуэй массовое захоронение: 796 детей в возрасте от нескольких дней до девяти лет. Корлис выяснила, что они умерли в приюте, а их тела без опознавательных знаков сбрасывали в резервуар для сточных вод на протяжении 36 лет. Сейчас там стоит мемориал.

Мир узнал о творящихся в Ирландии ужасах только в 1993 году, когда оставшиеся в живых девушки наконец-то начали рассказывать о произошедшем. Интервью с ними можно увидеть в нескольких документальных фильмах, а в 2002-м даже вышла художественная драма, основанная на реальных событиях. После череды скандалов, длившихся несколько лет, и попыток бывших узниц добиться компенсации за свои страдания, премьер-министр Ирландии в 2013 году принес официальные извинения и признал, что приюты стали национальным позором. А что такое национальный позор? Это не случайность, не злая прихоть негодяя диктатора, не тяготы военного времени, а самое что ни на есть общественное сознание, оправдывающее возможность отправить женщину с ребенком в «тюрьму» на положение бесправного раба, только потому что она забеременела вне брака или ведет себя неподобающим образом. Сейчас такие идеи кажутся чудовищными и вызывают оторопь, но ими были одержимы такие же люди, как и мы, европейцы конца XX-го века, чей эволюционный возраст мозга идентичен нашему.

Очевидно, что мы, как носители 86 миллиардов нейронов и человеческого генома, не изменились. Наши интеллектуальные возможности остались прежними, и то, что мы сейчас не сжигаем женщин за колдовство и не растворяем чернокожих в кислоте – не результат эволюции мозга. Это следствие развития общества, которое с каждым своим витком становится все многомернее и фрагментарнее, а вместе с этим цивилизованней. Цивилизованность не в нас самих и не в нашем мозге, она приходит к нам в виде социальных норм и законов, которым мы вынуждены следовать, чтобы оставаться частью общества. Это явное подтверждение тому, что социальная платформа первична, а мы, как носители 86 миллиардов нейронов, – лишь биологическая основа для ее становления и развития.

Только представьте, что это значит. Технологии, религии, культура, искусство и другие достижения человеческого разума не являются чем-то запредельным, что можно противопоставить миру примитивных животных. Все это такая же неотъемлемая часть эволюционного пути, как появление ДНК, многотканевости, клеточной дифференцировки, гормональной сигнализации, возникновения программирования зародышевого развития, нейронных сетей и других изобретений, позволяющих новой жизни не столько уцелеть, сколько стать более сложноорганизованной. Решая задачу развивать биосферу от простого к сложному, эволюция изобрела платформу «цивилизованное общество», благодаря которой жизнь смогла совершить очередной прыжок в сложности и в этом случае эволюционировать от неразумного к разумному. И нам в этом замысле уготована своя роль – и это не роль главных демиургов, а скорее исполнителей или даже строительного материала.

Если мое предположение верно, то и смысл самосознания мы найдем на этапе физиологической реализации мозгом нашего стремления образовывать цивилизованное общество. Уяснив его, мы поймем и смысл самосознания, а вместе с этим и наши самые глубинные протомотивы.