§ 5.6. Протомотивы

Я рассказал вам историю всего лишь об одном гене и одном нейромедиаторе, но даже она показывает, насколько сильно биология предопределяет нашу суть, стремления и судьбу. Если одна вариация гена дает такие поведенческие отличия, представьте себе, как влияют на нашу личность остальные 20 тысяч генов в комплексе со всеми нейромедиаторами, гормонами и 86 миллиардами нейронов мозга. Все это работает не просто для того, чтобы толкать кровь по венам, поддерживать нужную температуру тела и подчиняться нашей воле. Этот механизм представляет собой сложнейшую машину, которую эволюция изобретала и совершенствовала на протяжении 3,5 миллиардов лет. И, разумеется, противопоставляя этим миллиардам лет эволюции сознание, например, 18-летнего подростка, наивно полагать, что оно как-то поможет этой машине выжить или способно ее чему-то научить. Наше сознание несомненно играет какую-то роль для этой машины, но оно точно не является определяющим, как думаем мы.

Независимость высшей сознательной активности от «биологического» влияния мозга – миф. В нашей жизни нет ни одного решения, которое было бы изолировано от его бессознательной работы. В 1983 году Либет по электрической активности мозга предсказывал действия людей. Спустя сорок лет нейробиология продвинулась настолько, что может проследить всю последовательность нейронной активности, которая стоит за подобным экспериментом. Благодаря нейросканерам высокого разрешения ученые видят, где возникает сигнал, и как нейроны передают его друг другу. Например, если попросить нас поднять руку в момент, который мы сами выберем, то можно увидеть самый первый нейрон, стоящий у истоков реакции, которая спустя ~0,5 сек превратится в осознание нами решения это сделать. Самое примечательное, что среди всех этих нейронов ученые не видят ни одного, решившего бы вдруг нарушить физические законы и внезапно послать сигнал без предшествующей этому причины.

То есть в нашем мозге нет точки, где потенциал действия может возникнуть из ниоткуда, без внешних воздействий.

Это работа очень сложного автомата. Мозг детерминирован законами физики и условиями окружающей среды, где у каждого действия есть причина, а результат в одних и тех же обстоятельствах неизменен. Следствие этого – неизбежный автоматизм всей нашей сознательной активности, в том числе и высшего порядка. Наше сознание обеспечивается работой нейронов, а если они детерминированы, то и все наши действия определены конкретными причинами. Отсюда вытекает проблема свободы воли, о которой говорят ученые. Если на входе мозг получает одни и те же сигналы, то и результат на выходе будет всегда один и тот же. По какому бы сложному алгоритму эти сигналы ни обрабатывались, сколько бы нейромедиаторов и генов ни участвовало в коллаборации, законы физики неизменны, поэтому и результат не может внезапно оказаться другим. Такая нейробиологическая основа не оставляет возможности для какой-либо «свободы».

Существует ли свобода воли – на самом деле не принципиально. Оставим этот вопрос философам и биологизаторам, нас же интересует прикладная часть этого знания, а она весьма существенна. Если принять идею, что наша сознательная активность зависит от бессознательной деятельности мозга (а у нас нет объективных причин считать иначе), то мы сможем заранее узнать конечные мотивы человека. Для этого надо понять его протомотивы, то есть те самые инструкции, которые программируют автоматическую работу мозга, а соответственно и наше сознание.

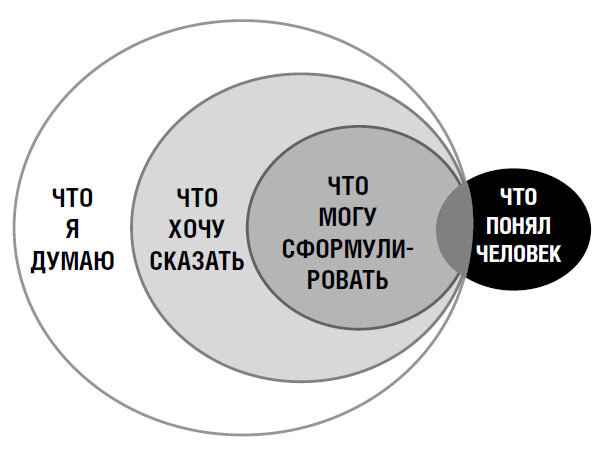

Человеком движут силы гораздо более могущественные, чем он сам. Они создали его, развивали, заботились о нем, и глупо считать, что сейчас они его бросили. Эти силы все так же с нами и так же продолжают незримо проявлять свою заботу, подталкивая нас по определенному пути. Направление этого пути и задают наши самые глубинные мотивы. Разобравшись в них, можно перепрыгнуть через все промежуточные искажения в понимании друг друга и тем самым решить главную проблему мотивационной власти – проблему взаимопонимания, которую демонстрируют уже знакомые нам круги.

Теперь, я думаю, вы лучше понимаете, что из себя представляет Биофилософия. С ее помощью я пытаюсь найти ответ на вопрос, чего на самом деле хотят люди. При этом я задаю его таким образом, чтобы ответ не отражал некий эмоциональный суррогат внутреннего мира, а раскрывал исходные мотивы детерминированного мозга.

Если мы будем заранее знать, чего хочет мозг от нашего сознания, мы сможем понять, чего на самом деле хочет человек. А узнав о его желаниях, мы получим возможность напрямую работать с мотивацией, невзирая на искажения процесса нашей коммуникации.

§ 5.7. Предназначение самосознания

Мы начали главу с вопроса: «Если сознание вторично, то зачем оно нужно мозгу?» К нему же и вернулись в итоге. Что изменилось? Теперь мы понимаем, зачем конкретно нужен ответ на этот вопрос. Если раньше мы задавали его, скорее, из праздного любопытства, то теперь, когда мы установили зависимость самосознания от детерминированного мозга, ответ поможет нам узнать фундаментальные мотивы людей, которые сами они могут и не осознать. А раскрыв их, мы сможем найти ту самую «формулу правильного менеджмента», которой так не хватает современным Лидерам.

Однако для ответа сначала нужно понять эволюционный смысл самосознания и причины появления иллюзии свободного и независимого деятеля, в плену которой находится человек. Подумайте сами, ведь наше сознание – это парадокс. Мы привыкли воспринимать мать-природу и ее творения как нечто очень тонко сбалансированное и настроенное, где нет ничего лишнего и бесполезного. Как при таких правилах игры могло появиться наше самосознание? Ведь оно испытывает чувства, порождаемые автоматическим мозгом, имеет ограниченный тем же мозгом доступ к памяти, но при этом не может ни на что влиять, а только осознает принимаемые мозгом решения. Это очень похоже на режим read-only, гостевой доступ, права наблюдателя. С той лишь разницей, что наблюдатель воспринимает их как права администратора. Разве в таком режиме есть какой-то биологический смысл? Какую задачу мозг пытается решить с помощью наблюдателя, погрузив его в иллюзию самостоятельного и полноправного деятеля?

Скажу сразу, однозначного ответа на этот вопрос в научном сообществе не существует. И это неудивительно, ведь вся модель эволюционного развития человека была сформулирована под влиянием очень примитивных представлений о мозге. Если собрать все имеющиеся у человечества знания о центральном отделе нервной системы, то 99 % из них мы получили за последние 100 лет, 50 % – за последние 10, а 25 % – в этом году. То есть мы только-только узнаем о том, что мозг из себя представляет на самом деле.

До последнего момента человечество даже не догадывалось, что наше сознание управляется через привычные нам физические процессы. Мы считали его какой-то трансцендентной сущностью, даром богов. После изобретения функциональной томографии все изменилось. Только когда созданные нами приборы предоставили неоспоримые свидетельства того, что нашим решениям предшествует решение мозга, стало понятно, мозг – нечто большее, чем просто один из органов. Сейчас ученые понимают, что сознание – порождение мозга. При этом сам он детерминирован, но от нашего сознания эту детерминированность скрывает. Поэтому вопросы о свободе воли и смысле существования самосознания – очень похожи между собой. По крайне мере, ответ на первый даст ответ и на второй. А поскольку признавать отсутствие свободы воли человечество в массе своей еще не готово, то и вопрос о смысле самосознания тоже ускользает от широких дискуссий.

Знаменитый эксперимент Бенджамина Либета состоялся в 1983 году. Спустя 40 лет ученые провели множество новых опытов, желая опровергнуть результаты эксперимента Либета, но лишь подтвердили их с более высокой точностью. Сейчас у нейробиологии есть твердая предметная основа, чтобы обсуждать детерминированность мозга и подчиненность нашего сознания законам физики, но этот дискурс не развивается во что-либо прикладное. Другие науки делают вид, что открытия Либета не существует, и даже не пытаются менять устоявшиеся доктрины. Философы придумывают все новые определения свободы воли. Психологи говорят о важности любить свое внутреннее «я», но не хотят разбираться в нейромедиаторах, которые это «я» формируют. Да что говорить, для большинства людей любая идея о собственной ограниченности не находит понимания на самом базовом уровне мироощущения, что логично. Обывателю гораздо ближе сказочные версии про ауры, эгрегоры, астральных двойников, ведь их трактовать может даже ребенок. А вот чтобы увидеть взаимосвязь самосознания с физическими законами, нужна сознательность и знания, причем комплексные, позволяющие использовать междисциплинарный взгляд. Физика, нейробиология, антропология – на пересечении этих дисциплин лежит естественно-научное толкование самосознания. Но много ли мыслителей обладают подобным бэкграундом? Мне кажется, что нет. Возможно, поэтому стройных и самодостаточных теорий, научно объясняющих феномен самосознания, за 40 лет так и не появилось.

«Что такое сознание – никто толком не знает, но именно поэтому на него можно свалить все».

А. И. Липкин, доктор философских и физико-математических наук

Пока есть только версии разной степени фантастичности и спекуляции, которые эксплуатируют одни научные загадки для объяснения других. Они годятся, чтобы вдохновлять писателей «твердой» научной фантастики, но справиться с проблемой мотивационной власти они нам не помогут. Биофилософия призвана решать конкретные задачи, и нам нужна концепция, которая строится на причинах и следствиях. И раз исчерпывающего объяснения феномену самосознания до сих пор не появилось, то я провел собственное исследование, чтобы выстроить предметный взгляд на природу этого явления.

В нем я выделил три контринтуитивных тезиса, которые мне нужно было объяснить, чтобы считать концепцию полноценной:

• Зачем детерминированный мозг тратит свои ресурсы на продуцирование работы сознания, если сам же влияет на наши решения?

• Возможно ли существование самосознания без иллюзии свободы действий и что конкретно пошло бы не так, не будь этой иллюзии?

• Почему мозг не позволяет нам остановить свое сердце, но разрешает убить себя с помощью внешней среды?

Вокруг поиска ответов на эти вопросы я выстроил свое исследование. О его результатах я расскажу в следующей главе.