§ 5.4. Материальная мотивация

В начале книги мы немного затронули тему ограниченности потенциала материальных систем мотивации и говорили о том, что деньги отлично помогают удовлетворить наши базовые потребности, но потом мы начинаем искать счастье в самореализации и социальном признании. Тогда мы приняли это на веру, но теперь, зная, как работают наши чувства и дофаминовая система мозга, поговорим предметно.

Счастье и удовольствие неразрывно связаны между собой. Удовольствие – это чувство, которое продуцируется в сознании нейромедиатором дофамином. Дофамин, в свою очередь, синтезируется нервными клетками мозга по определенным принципам, и один из них хорошо объясняет, почему постоянные и неизменные награды теряют стимулирующее влияние. Что же из себя представляют системы материальной мотивации? Это всегда KPI и денежное вознаграждение за его выполнение. Если человек хорошо работает определенный отрезок времени, то по его завершении получает премию или бонус. Если работает недостаточно хорошо – не получает. Примерно так выглядит объективная интерпретация такой системы безучастным наблюдателем. Теперь давайте посмотрим с точки зрения конкретного индивида и его дофаминовой системы.

Экспериментально доказано, что любое повторяющееся вознаграждение воспринимается «субъективно». Дофаминовые нейроны станут синтезировать дофамин не по формуле KPI в табличке Excel, а когда награда будет больше или ее выдадут быстрее. Поэтому неважно, насколько прозрачно и объективно работает мотивационная система – если она дает исчисляемую денежную награду, как мотивация она, конечно, будет работать, но только в первый раз. Дальше награда станет восприниматься не объективно, а с учетом уже полученных премий или бонусов. Даже если сумма будет такой же, прежнего удовольствия она не принесет, соответственно, как инструмент мотивации сработает хуже. А в случае, если новая премия будет меньше, мотивация превратится в демотивацию. Все как в примере с ребенком и конфетами.

Неважно, насколько объективно и прозрачно рассчитывается премия. Это не вопрос математики, это вопрос биологии. Наш мозг так устроен, что не может иначе реагировать на повторяющуюся или уменьшающуюся награду. И если мы говорим о мотивации, то важно только то, что чувствует человек. Он же будет испытывать эффект пониженного уровня дофамина, то есть чувство расстройства. С этим нельзя ничего поделать, это не его вина, не глупость или жадность, это искреннее чувство любого человека. Кто-то захочет контролировать это чувство на уровне эмоции, кто-то нет, но оно никуда не денется. Руководителю такая реакция, конечно, покажется необъективной. Он ведь смотрит на это через формулы в Excel: «Вот KPI, а вот результат работы, а вот в этой ячейке премия. Все честно, так почему у тебя не горят глаза?.. Устал? Депрессия? Неблагодарность? Неадекватность?»

Чем дольше будет работать такая материальная мотивационная система, тем больше сотрудник начнет расстраиваться. Непреодолимая биологическая сила будет все больше увеличивать разницу в восприятии одной и той же реальности. Руководитель с его KPI в табличке продолжит смотреть с позиции объективности, математики и формул, а сотрудник – оценивать субъективно, под влиянием чувств и навязанного мозгом стремления к новизне, которое обесценивает повторяющиеся награды. Можно на это, конечно, закрыть глаза, но, если начальнику нужна именно мотивация, а не просто ритуал выдачи премий, ему придется учиться понимать реальные чувствами подчиненных и быть умнее, чем их детерминированный мозг.

Эти знания пригодятся не только на работе, но и в обычной жизни. Похожая история с подарками для любимых людей. Если вы дарите девушке машину на 8 марта, то знайте, что на следующий Международный женский день ее мозг будет оценивать ваш новый подарок с учетом предыдущего. И если насчет годовых премий простых советов нет, то здесь есть: никогда не дарите что-то выдающееся на праздники, повторяющиеся каждый год. Для таких подарков придумайте уникальный повод или делайте их просто так. Этим вы поможете мозгу корректно отреагировать на это событие и убережете человека от последующих разочарований.

Завершая тему систем материальных мотиваций, подведем итог. Они хорошо работают только первый раз, а после превращаются в привычку, если награда не меняется, или того хуже – в демотивацию, если награда уменьшается.

§ 5.5. Дофамин: продолжение

Мы выяснили, что мозг вознаграждает нас сверхнормой дофамина только за первые несколько раз достижения цели, какой бы труднодоступной она ни была. Даже если мы совершим что-то сверхвыдающееся, но при этом лишь повторим свой прежний подвиг, мозг так же щедр уже не будет. Так он постоянно стимулирует наше стремление к «поиску новизны».

Поиск новизны, как вы сами понимаете, дело сугубо индивидуальное. Для кого-то это может быть попытка написать книгу, для кого-то – прыжок с парашютом с 39 тысяч метров. В обоих случаях это будет погоня за новыми ощущениями, которая стимулируется дофамином, вот только сила этих ощущений принципиально разная. Значит ли это, что парашютист, который, рискуя жизнью, поставит мировой рекорд, получит больше дофамина и удовольствия, чем автор книги? Необязательно. Дело в том, что чувствительность к дофамину у каждого своя. Кому-то достаточно просто вкусно поесть, чтобы достичь максимальной удовлетворенности, а кому-то ради такого же по силе удовольствия необходимо покорить Альпы. Трудно себе представить? Тем не менее это установленный наукой факт.

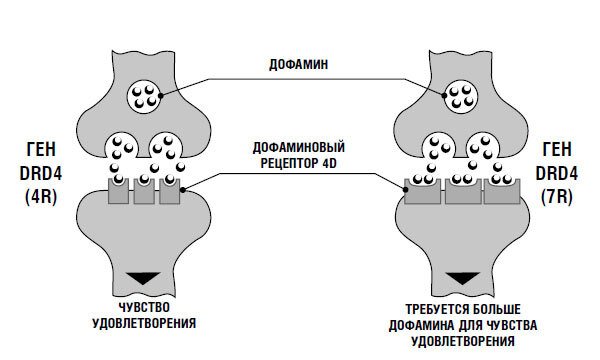

Силу приятных ощущений регулируют дофаминовые рецепторы. В настоящее время их установлено пять типов: D1, D2, D3, D4 и D5. Считается, что за уровень удовольствия от достижений, связанных с «поиском новизны», отвечает D4. Работу этого рецептора программирует ген DRD4. Он настраивает рецептор и тем самым определяет, сколько удовольствия мы получим при совершении чего-то для себя необычного. Для простоты можно сказать, что этот ген отвечает за нашу чувствительность к нейромедиатору дофамину. И все бы ничего, если бы DRD4 не выделялся необычайно высокой степенью полиморфизма. В переводе на обычный язык это значит, что он склонен к существенным мутациям, благодаря которым активно видоизменяется. Из-за этого в человеческой популяции этот ген присутствует во множестве вариантов, развивающихся параллельно друг другу.

Пусть слово «мутации» вас не пугает. Фильмы и сериалы приучили нас воспринимать мутации как что-то нездоровое и зловещее, но в генетике это естественное и крайне важное явление. Удачные мутации проходят естественный отбор и закрепляются в популяции, а неудачные исчезают, как не оправдавший себя эксперимент. Если вы посмотрите вокруг, то увидите непохожих друг на друга людей. У нас не только разные черты характера и тела, но и свои этнические признаки. Причина этих различий заключена как раз в мутациях, именно за счет них на планете Земля так много разных людей, хотя все мы относимся к одному виду Homo sapiens.

Мутации происходят со всеми нашими генами, в том числе и с DRD4, и благодаря высокой степени его полиморфизма эти мутации очень многообразны. Уже сравнительно хорошо изучены те из них, которые связаны с повторением определенного отрезка нуклеотидов. Сейчас установлено существование мутации, при которой этот участок дублируется от 2 до 11 раз. По этому признаку были названы соответствующие варианты гена или, как принято говорить в генетике, аллели: 2R, 3R, 4R… 11R. То есть 2R – это мутация с двойным повтором, а 11R – c одиннадцатикратным.

Проанализировав их распространенность, ученые выяснили, что чаще всего встречается вариант с четырьмя повторами – 4R. Он считается самым древним. Его находят во всех популяциях мира, хотя наиболее он характерен для народов, населяющих Европу. Чуть реже попадается аллель с семью повторами – 7R. Она в 10 раз эволюционно моложе 4R и примечательна тем, что реагирует на дофамин примерно вдвое слабее, чем вариант 4R.

Из-за такой разницы в реакции на дофамин вариант 7R даже назвали «геном авантюризма».

Пониженная чувствительность к удовлетворению от «поиска новизны» у носителей «длинного аллеля» приводит к тому, что у них формируются четкие и статистически значимые поведенческие отличия: более ярко выраженное стремление к новым ощущениям, импульсивность, возбудимость, гиперактивность, а также предрасположенность к синдрому дефицита внимания. Однако главная интрига в том, что обладателям 7R приходится постараться, чтобы получить такое же удовольствие, как и носителям 4R. Поэтому они более склонны к рискованным вариантам поиска новизны, например к тому, чтобы отправиться в кругосветное путешествие, покорить горную вершину или поставить все состояние на красное в казино. Такие люди плохо переносят монотонный образ жизни, непоседливы, расторможены и легко нарушают запреты, преграждающие им путь к удовольствию.

В ходе одного из исследований бразильские генетики нашли подтверждение тому, что ген авантюризма связан с миграцией народов. Проанализировав распределение частот аллелей DRD4 у южноамериканских индейцев, они обнаружили, что в племенах, где люди вели образ жизни охотников-собирателей, ген авантюризма встречается чаще, чем у оседлых народов, издавна занимавшихся сельским хозяйством. Представляете, статистически установлено, что мутация гена, регулирующего чувствительность к удовольствию, предопределяет переход от оседлости к кочевому образу жизни у целых народов? Если такой ген встречается у одного человека, то общество его воспринимает как бунтаря. Если концентрация этого гена увеличивается во всей популяции – фермеры превращаются в кочевников…