§ 5.2. Как мозг тайно управляет нами

Теперь давайте поговорим о том, как именно мозг влияет на наши решения. В особенности на те, которые мы считаем исключительно своей вотчиной, активностями высшего порядка, теми самыми интенциями, которые определяют не столько желание открыть холодильник, сколько решимость сесть на огуречную диету. По нашему нескромному убеждению, такие интенции должны быть точно изолированы от влияния «животного» мозга. К выживанию и размножению они не относятся, поэтому должны демонстрировать нашу свободу воли в полном объеме.

Возьмем, скажем, написание книги. Написанию книги, которую вы сейчас читаете, я посвящал почти все свое свободное время на протяжении более чем четырех лет. Были минуты, когда под грузом сложности и неопределенности затронутых тем я был готов бросить эту затею. В другие моменты писать хотелось с удвоенной силой, не отвлекаясь на сон и еду. Это был очень своеобразный и непредсказуемый для меня процесс. И я определенно могу утверждать, что помимо меня в нем участвовали как минимум две силы, которые я не контролировал. Это память и чувства.

Их объединяет то, что они влияют на наши решения, включая написание книги, при этом никакого контроля над ними у нас нет. Память и чувства – те самые агенты, с помощью которых наш автоматический мозг влияет на высшие сознательные активности. А чтобы не допустить нашего распада как свободной и независимой личности, он делает это тайно.

В нашу память мозг вторгается самым вопиющим образом. Происходит это в момент, когда наше сознание отключено и у нас нет даже иллюзорной возможности контролировать то, что происходит. Бодрствуя, мы непрерывно загружаем нашу рабочую память информацией, но стоит нам заснуть или проснуться, как становится ясно, что с памятью что-то произошло. Что именно и почему – до сих пор точно не установлено. Однако очевидно, что ночью мозг «раскладывает по полочкам» полученную днем информацию, а также рационализирует ее, очищая от эмоционального шлейфа. Поэтому мы ложимся спать одним человеком, а просыпаемся другим, с ощущением, что чувства схлынули, а картина мира стала понятней и проще. Мы все чувствуем эту особенность и без всяких ученых понимаем, что ночью происходит что-то такое, что позволяет нам потом почувствовать себя «мудрее».

– Ква-ква, Иван-царевич! Почто так кручинен стал? – спрашивает его лягуша. – Аль услышал от отца своего слово неприятное?

– Как мне не кручиниться? Государь мой батюшка приказал тебе к завтрему изготовить мягкий белый хлеб.

– Не тужи, царевич! Ложись-ка спать-почивать; утро вечера мудренее!

Об активности мозга во время сна пока достоверно известны лишь общие вещи. Хотя сон и занимает треть нашей жизни, он практически не изучен. Ученые до сих пор мало что знают о его функциях. Из-за этого вокруг теории сна полно спекуляций и еще больше шарлатанов, которые ее излагают на свой лад. Редким исключением для меня является профессор Иван Николаевич Пигарев. Это наш соотечественник и всемирно известный ученый-физиолог. Его главная работа – висцеральная теория сна. В отличие от множества других теорий, она меня подкупила тем, что опирается на фактические данные, которые были получены Пигаревым и его коллегами в ходе экспериментов над животными. Эти эксперименты, к сожалению, нельзя назвать гуманными, но при этом они весьма показательны.

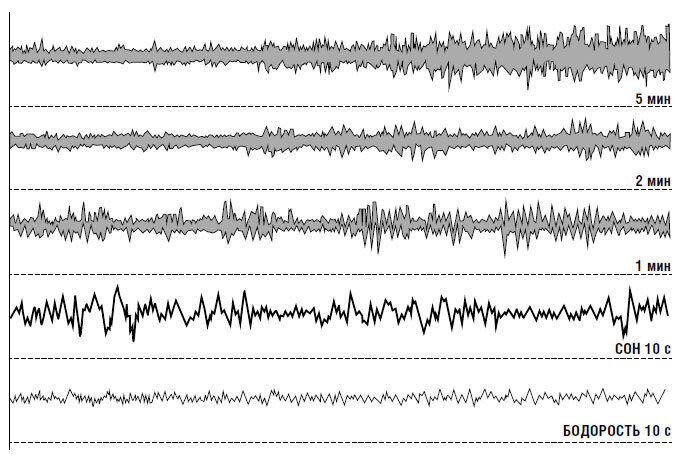

Чтобы разобраться в функциях сна, Пигарев выбрал очень простую стратегию. Он лишал животных сна, а дальше наблюдал за ними. Первый неутешительный вывод последовал практически сразу. Животное, лишенное сна, через некоторое время обязательно умирало, но перед этим у него наблюдалось нарушение работы желудочно-кишечного тракта, потом начинала вылезать шерсть, а на теле появлялись язвы. Когда тела животных были вскрыты, обнаружилось, что все внутренние органы повреждены. Все, кроме одного – мозга. Тогда стало понятно, что наш мозг никогда не спит. Если раньше нам казалось, что ночью он отдыхает, чтобы сбросить психическое напряжение, то в свете экспериментов по депривации сна, стало очевидно, что мозг не отдыхает никогда. Когда мы спим, он работает даже более напряженно. На иллюстрации ниже это хорошо видно.

Суммарная электрическая активность коры мозга кошки при переходе от бодрствования ко сну

Во время бодрствования мозг использует все свои вычислительные ресурсы для обработки сенсорных данных, поступающих из внешнего мира, а в режиме сна он переключается на информацию от внутренних органов, объемы которой, как оказалось, даже больше. Соответственно, недостаточный или плохой сон – это не просто отсутствие психического тонуса на следующий день, это еще и не оказанная вовремя помощь пищеварительной, сердечно-сосудистой, иммунной, репродуктивной и всем остальным системам нашего организма. И те из нас, кто пренебрегает сном или не обеспечивает для него необходимые условия, на самом деле просто не дают мозгу заниматься техобслуживанием тела. Последствия касаются не только психики, памяти и интеллекта, недостаток сна приводит к болезням, гормональным сбоям, дисфункциям внутренних органов, снижению иммунитета и т. д.

Как же именно происходит это техобслуживание?

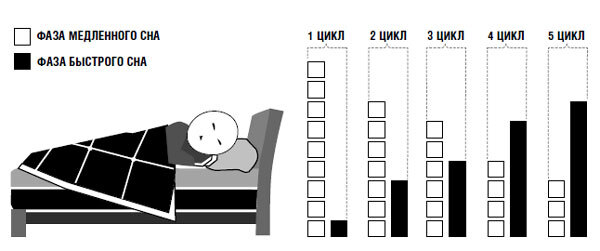

Сон представляет собой цикличную смену двух фаз: медленной и быстрой. Начинается все с фазы медленного сна. В процессе нее головной мозг посылает спинному команду остановить работу двигательных нейронов и парализует наше тело. После этого он запускает процесс проверки тела и усиливает кровообращение там, где это необходимо. В этой фазе происходит восстановление внутренних органов. Затем наступает фаза быстрого сна, во время которой кровоток усиливается уже в самом мозге и приливает к отделам, ответственным за память. Мозг, соответственно, переключается с восстановления органов на работу с нашей памятью. Мы начинаем видеть сновидения – это как раз отзвуки той самой работы. Затем фазу быстрого сна снова сменяет фаза медленного, и начинается новый цикл. За ночь мы проходим до пяти таких циклов.

Интересно посмотреть, как распределяется время фаз внутри цикла. В первом цикле медленный сон длится намного дольше, чем быстрый, но с каждым новым циклом доля быстрого начинает расти, а медленного уменьшаться.

Таким образом, мы можем наблюдать очень грамотную систему, гибко распределяющую свои ресурсы по заданным приоритетам. Сначала все силы мозг бросает на восстановление тела и только потом принимается за психику. Так минимизируется ущерб от короткого и неполноценного сна – какой толк от нашего сознания, если тело неисправно? Поэтому сначала здоровое тело, а уже потом здоровый «дух».

Что конкретно делает мозг и по какому принципу форматирует нашу память, достоверно неизвестно. Однако нет сомнений, что это процессы модерации. Так думать заставляет тот факт, что объемы памяти, доступные мозгу и сознанию, не соответствуют друг другу. Причем разница весьма существенна. Считается, что в памяти мозга хранится вся информация, полученная от органов чувств, а нашему сознанию мозг открывает лишь небольшую ее часть. На этом, собственно, основана практика гипноза, которая позволяет обойти ограничения, установленные центральным органом нервной системы. Можно здесь вспомнить и главного героя «Теории большого взрыва», который обладал эйдетической памятью. Это особый вид образной памяти, который в простонародье называют фотографической памятью. Она позволяет удерживать и воспроизводить в деталях все полученные зрительные впечатления. То есть вся эта информация записывается мозгом, только большинство людей просто не имеют к ней доступа.

Мозг не только ограничивает сознанию доступ к памяти, но еще и искажает ее. Есть объективные свидетельства того, что наши воспоминания со временем могут преображаться. Так, травматичные тускнеют, а радостные гипертрофируются. Не верите? Постарайтесь оживить свои самые яркие воспоминания, скорее всего, они будут из далекого прошлого. Наверняка свежими они воспринимались гораздо спокойней, но чем больше времени проходит, тем контрастнее они становятся. Воспоминания, связанные с какой-то трагедией, мозг может вообще удалить из памяти. То есть вы можете помнить о факте происшествия, но доступ к деталям будет ограничен. В психиатрии есть даже такой термин, как диссоциативная или психогенная амнезия, при которой человек внезапно теряет память, сталкиваясь с травмирующим событием или сильным стрессом.

Мозг явно знает, как память влияет на наши действия, поэтому умело управляется с ней, ограничивая и корректируя воспоминания. Как именно он это делает, современная наука пока понимает достаточно поверхностно. Но сомневаться в скорых открытиях не приходится: мышам, например, уже научились внедрять искусственные воспоминания, так что скоро очередь дойдет и до человека.

* * *

Что касается второй формы скрытого воздействия на самосознание – чувств, то этот вопрос изучен намного лучше. Ученые в деталях понимают теорию всего процесса и даже научились искусственно воспроизводить его на людях.

Прежде чем говорить о чувствах, давайте вспомним, чем они отличаются от эмоций. Ранее (§ 2.2) мы уже определились, что эмоция – это проекция чувств. Чувство зарождается в нашем внутреннем мире, а для внешнего мы выражаем его через эмоцию. За это, как вы помните, отвечает наш эмоциональный интеллект. Однако у нас нет особого интеллекта, который контролировал бы чувства. Они стихийно овладевают нами, независимо от наших желаний.

Кроме того, мы определись, что функция эмоций – передача информации. Эмоции отвечают за передачу 90 % информации, получаемой при общении. Это огромный массив данных, который дает возможность собеседнику загрузить свою предсказательную модель максимально достоверными свидетельствами происходящего. Если с функцией эмоций все ясно, то в чем суть работы чувств? Раз эмоции мы можем контролировать, а чувства нет, значит, эти функции должны различаться. Зачем же человеку чувства?

Хороший вопрос, да?

Он настолько хорош, что даже вызывает недоумение, ведь чувства – суть нашей человечности. Мы не представляем себя без чувств, сама постановка вопроса кажется абсурдной. Однако у человека нет на них монополии. Чувства есть и у коровы, не говоря уже о приматах, томящихся в клетках зоопарков. К тому же мы себя не представляем и без сердца, хотя у него, как и всех остальных элементов нашего тела, есть своя функция. Значит, и у чувств она должна быть, а чтобы ее определить, нужно сначала понять, откуда они вообще берутся.

Поскольку всю информацию мы получаем только от мозга и других источников у нас нет, придется нам опять обратиться к нему. Как же он создает наши чувства?

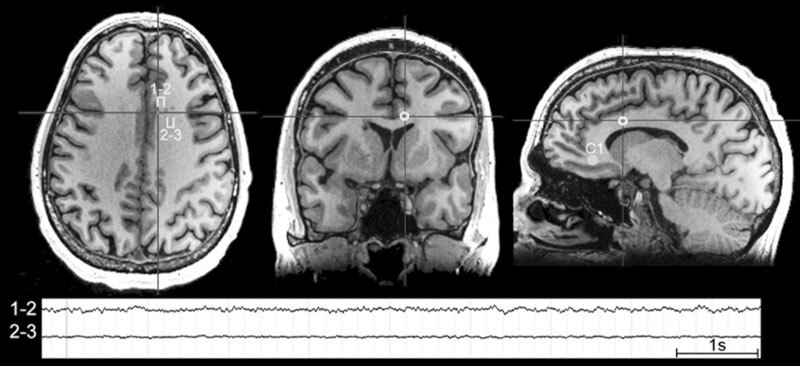

Ученые понимают это уже настолько хорошо, что умеют вызывать их с помощью электрической стимуляции мозга. В принципе, главное препятствие на пути прорыва в области синтезирования чувств – невозможность клинических испытаний. Поскольку наш мозг надежно упрятан в черепную коробку, проводить электрическую стимуляцию можно только инвазивным способом, то есть вскрывая череп. Конечно, существуют и бесконтактные способы, такие как трансчерепная магнитная стимуляция, но им не хватает точности. Эти способы воздействуют на целые области мозга, а нам нужно стимулировать конкретные нейроны. Подобной избирательности можно добиться только с помощью трепанации и размещения тончайших электродов в конкретных участках мозга. А это процедура грубая и негуманная, ее запрещают проводить даже над добровольцами. Поэтому одной из немногих возможностей узнать что-то о синтезе чувств стала терапия эпилептиков, которая жизненно необходима таким больным и без вскрытия черепа не обходится. Неудивительно, что именно в рамках этой процедуры впервые удалось искусственно вызвать устойчивое и воспроизводимое у разных людей чувство. Это произошло в Стэндфордском университете в 2013 году, когда ученые случайно обнаружили, что электрическая стимуляция отдельных групп нервных клеток среднепоясной коры приводит к формированию у пациентов устойчивого ощущения надвигающейся катастрофы и решимости ее преодолеть.

Обнародовано даже видео, где пациентов расспрашивают об этом во время эксперимента. Один из них использовал интересную аналогию, чтобы объяснить свои чувства: «Как будто вы направляетесь к шторму, который бушует по ту сторону холма, может быть, в паре миль от вас, и вам нужно обязательно перебраться через холм». Другой пациент рассказал, что чувствовал беспокойство и тревогу по поводу чего-то плохого, что должно было случиться, но одновременно понимал, что ему нужно бороться, чтобы пережить это, и не сдаваться. Оба описывали одни и те же физические и психологические явления во время каждого из шести повторений процедуры.

Вот так врачи пытались вылечить больных с помощью электрического тока, а заодно случайно нашли способ искусственно вызвать такое неординарное, но вполне конкретное чувство, как «стойкость перед лицом беды». Ниже вы можете ознакомиться со снимком МРТ, где отмечены места размещения электродов, подача тока на которые вызывала описанное чувство.

Анатомическое расположение внутричерепных электродов, вызывающих чувство «стойкости перед лицом беды»

Чтобы понять, как связаны наши чувства и электрический ток, необходимо сначала понять устройство нервной системы.

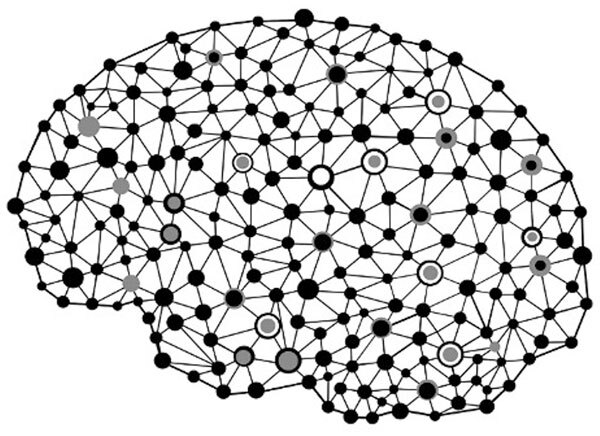

Вся наша нервная система состоит из нейронов – клеток, способных к возбуждению и проведению нервного импульса. Нейроны соединены в цепи. По ним, как по проводам, происходит передача электрических импульсов. Однако, в отличие от проводов, которые передают сигнал последовательно, нейроны соединены сразу с несколькими нейронами из других цепей.

На иллюстрации очень упрощенный вариант такого соединения. На самом деле здесь должно быть нарисовано ~ 90 миллиардов таких кружков и порядка 100 триллионов связей. Представить, как это выглядит в реальности, поможет очень хорошая визуализация, которую команда исследователей из «Гугл Ресерч» выложила в общественный доступ в 2021 году. Чтобы получить ее, ученые пропитали смолой один кубический миллиметр мозговой ткани, а после нарезали ее на слои толщиной 30 нанометров – это в тысячу раз тоньше человеческого волоса – и просканировали каждый слой электронным микроскопом. Из полученных данных собрали трехмерную модель, которая теперь доступна каждому желающему на нее взглянуть. Несмотря на то что представлена карта лишь мизерного участка мозга, даже она настолько огромна, что сами создатели не смогли изучить ее полностью.

Это фрагмент той модели, на нем запечатлен всего лишь 1 нейрон и около 4000 подходящих к нему нервных контактов. Соедините между собой 86 миллиардов таких фрагментов, и вы получите примерную карту мозга.

Чтобы передать сигнал при такой топологии, нейрон, который соединяется с тысячами других нейронов, должен быть не просто проводником сигнала, но и переключателем. Начав распространяться по нервной системе, электрический импульс оказывается под влиянием сразу многих нейронов: одни способствуют его дальнейшей передаче (возбуждаются), другие, наоборот, ее тормозят. Действие каждого нейрона зависит от баланса между возбуждающими и тормозящими импульсами. Проще говоря, нейрон анализирует состояние всех соседних нейронов и в зависимости от этого переключается в положение проводника сигнала или его тормоза.

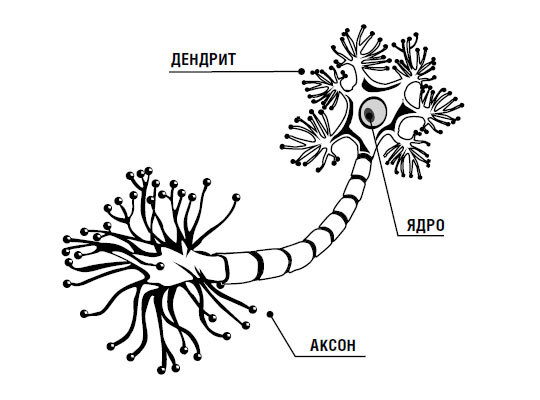

Сам нейрон представляет собой клетку особой формы, которая состоит из трех частей: тела, содержащего ядро клетки, и двух отростков – аксона и дендрита.

Сначала нервный импульс попадает на дендриты, проходит через ядро по телу нейрона и поступает на аксон, с которого распространяется на дендриты соседних нейронов.

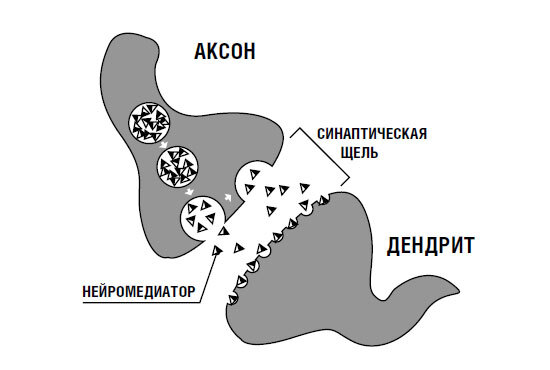

Аксон одного нейрона направлен в сторону дендритов другого нейрона. Они расположены близко друг к друг, но не соприкасаются. Их разделяет пространство, которое называется синаптической щелью, или «синапсом». В этом синапсе и рождаются чувства. Наши чувства – это химические вещества, которые «впрыскиваются» в сигнал, передаваемый от одного нейрона к другому. Такое вещество называется нейромедиатором и представляет собой особый набор сигнальных молекул: дофамина, серотонина, норадреналина и т. д.

Нейромедиаторы изначально находятся внутри синаптических пузырей нейрона. Когда электрический импульс проходит по ним в виде ионов определенного типа, нейрон заставляет некоторые синаптические пузырьки выпускать свои нейромедиаторы, которые затем перемещаются к дендритам соседнего нейрона, воздействуют на них, и сигнал передается дальше.

Именно от этих нейромедиаторов, синтезированных нейронами, и зависит, какие чувства начнут нас обуревать и каким будет наше настроение. И очевидно, что только мозг решает, какой нейромедиатор синтезировать и какой эмоциональный фон создать для нашего сознания. Захочет подавить отрицательные эмоции – выработает серотонин. Захочет сформировать у нас чувство удовлетворения – синтезирует дофамин. А может даже лишить нас чувства страха через выработку норадреналина. Все наши чувства – это набор гормонов и нейромедиаторов.

И здесь мне сразу хочется предостеречь вас от обманчивой простоты этого вывода. Прикладная ценность такой формулировки равнозначна утверждению, что рецепт изготовления человека: 60 % воды, 34 % органической материи и 6 % неорганической. По факту верно, по сути – нет. Я на этом заостряю внимание, потому что Интернет, массмедиа и научпоп-издания заполнены советами по биохакингу организма с помощью всяких синтетических гормонов и нейротропных препаратов. Ведь идея, что можно выпить таблеточку, как в фильме «Области тьмы», и получить сверхспособности, очень привлекательна. Читая такие материалы, можно подумать, что любое наше чувство сводится к рецепту из химических веществ и что, например, великая любовь – просто комбинация из окситоцина, серотонина и дофамина. Такое упрощение позволяет давать статьям красивые заголовки, но по большому счету – это не что иное, как антинаучная ересь.

Организм – не мешок химикалий, а, как выражаются биологи, компартментальная живая система. Это значит, что наши чувства зависят не только от концентрации определенных веществ, но и от того, в каких именно местах организма эти вещества находятся. Это имеет большое значение, ведь все наши органы четко отделены друг от друга. Каждый окружен мембраной из специальных клеток, задача которых фильтровать поступающие внутрь химические соединения. Поэтому если мы посмотрим на кровь, которая объединяет все органы и ткани организма, то увидим, что ее состав будет отличаться в каждом органе. У мозга тоже есть такая мембрана, она называется гематоэнцефалическим барьером. Благодаря нему из крови в мозг попадает только строго ограниченный набор веществ.

Собственно, из-за этого барьера биологически активные вещества принято разделять на гормоны и нейромедиаторы. Гормоны – это то, что секретируется в кровоток, разносится кровью по всему организму и влияет на работу внутренних органов. А нейромедиаторы, как мы уже выяснили выше, синтезируются исключительно внутри самого мозга, в синаптическую щель между нейронами, и формируют наше психическое состояние – чувства. Это значит, что можно насытить кровь серотонином, поедая богатые им бананы, но на наше настроение это никак не повлияет – гематоэнцефалическим барьер не пропускает серотонин в мозг. Поэтому серотонин как гормон и серотонин как нейромедиатор оказывают на нас совершенно разное действие.

Правда, и здесь есть свои исключения. Например, через гематоэнцефалический барьер свободно проходят стероиды, поэтому стероидные гормоны могут попадать из крови в нервную ткань мозга. Один из них, прогестерон, по-разному вырабатывается на протяжении менструального цикла, влияя на настроение женщины. Чем больше прогестерона в крови, тем меньше беспокойство и психологический дискомфорт. Во время беременности концентрация прогестерона может возрастать в тысячи раз, и тогда женщина становится совершенно невозмутимой.

Похожая ситуация с наркотиками. Они могут проходить сквозь гематоэнцефалический барьер и опосредованно влиять на уровень дофамина в мозге. Но нужно учитывать, что повышая концентрацию дофамина обманным путем с помощью химических посредников, мы увеличим его сразу во всем мозге. Это может привести к совершенно противоположным результатам, так как в каждом отделе дофамин будет вести себя по-разному. Поэтому, когда мы говорим о работе нейромедиаторов, важен не только их химический состав, но и участок мозга, где они должны синтезироваться. Регуляция чувств действительно происходит в мозге, это абсолютно детерминированный процесс, но точно не такой примитивный, как нам пытаются преподнести его средства массовой информации.

Теперь, когда мы имеем общее представление о физиологии процесса образования чувств, мы можем углубиться в работу конкретного нейромедиатора. Если мы исследуем влияние мозга на интенции высшего порядка вроде желания написать книгу, то нам потребуется изучить дофамин.