Сепарационный статус:

Избегающий Младенец

Избегающие Младенцы во взрослой жизни, на первый взгляд, совсем не страдают от одиночества, а наоборот, находятся с ним в полном согласии. Потому что когда-то именно оно спасло их в отношениях с «небезопасной» матерью.

Она могла быть слишком тревожной, поглощающей, непредсказуемой, жестокой. То есть такой, что взаимодействие с ней угрожало психической стабильности ребенка. Сливаться с ней было можно, и, скорее всего, она даже была слишком близко. Но быть в контакте с такой матерью – невыносимо. Поэтому ребенок не мог освоить задачу отделения от такой матери в то время, когда моглось и хотелось бы. Ему пришлось сделать это вынужденно, а не из наличия для этого психических ресурсов.

Внутри Избегающих Младенцев есть незавершенная задача: им нужно научиться самим выбирать, когда отходить на дистанцию. А до этого момента они продолжают жить по внутреннему принципу «Подойди ближе – я одинок, но оставайся в стороне – я боюсь внедрения».

Тревога приближения к другим людям у них очень высокая. Есть огромный страх быть разрушенным чужой психикой, против которой нет других защит, кроме как держаться совсем в стороне. Если Избегающим Младенцам необходимо быть в социуме и взаимодействовать с кем-нибудь, то это требует от них слишком большого напряжения и вызывает скорее панику, чем интерес и удовольствие. Они точно выберут полную изоляцию, чем приближение.

На уровне поведения Избегающий Младенец может проявляться яркими характерными особенностями:

• Нежеланием общаться и разговаривать даже с близкими людьми.

• Отсутствием даже в фантазиях потребности делиться с кем-то откровенными переживаниями.

• Неспособностью долго выдерживать контакт глазами.

• Избеганием мест скопления людей.

• Отсутствием чувств по отношению к себе и другим. Замена их рационализациями.

• Успокоением себя привычной обстановкой, знакомыми делами.

• Страхом перемен.

• Ощущением нереальности себя в контакте с другими людьми.

• Невозможностью пережить чувство близости, любви и привязанности.

В 35 лет Юлия вынуждена была переехать в другую страну, где через некоторое время обнаружила себя в самой настоящей депрессии. Как она сама говорила, в ней совсем не осталось жизни. Хотя внешне она оставалась во «взрослом строю»: работала, вела несколько проектов, полностью себя обеспечивала. Только с каждым днем ей все меньше хотелось общаться с людьми. Они оказались ей совсем не нужны. На рациональном уровне Юлия прекрасно понимала, что происходит что-то не то. Поэтому обратилась в терапию.

На одной из наших встреч она с горечью сказала:

– Я умею так глубоко смотреть в людей и быть с ними. Но нет никого, кто мог бы сделать то же самое для меня.

И тогда я спросила, к кому из родителей на самом деле обращен этот запрос. Оказалось, что им обоим не было никакого дела до Юлии. У папы были отношения с алкоголем, у мамы, соответственно, сложные отношения с папой. В доме все время была атмосфера полнейшей небезопасности и непредсказуемости. И не было никого, кто мог бы хоть как-то неравнодушно посмотреть на то, чем маленькая Юля живет и что хочет. Таким образом, ей не оставляли никакого шанса на психическое «рождение» – родители не были зеркалами, в которых могла бы отразиться ее психика. Все осложнялось еще и тем, что, сколько клиентка себя помнила, ее мама все время сгружала в нее свои переживания, страхи и злость на отца – «затапливая» таким образом маленькую Юлю своим психическим содержимым.

Внезапно переехав в другую страну, разорвав все живые старые связи, Юлия как будто вернулась в то небезопасное время, фактически слившись с тем внутренним Младенцем, который мог только лежать и ждать, когда кто-нибудь обнаружит, разглядит, как ему плохо, и поможет ему. Ее настоящей потребностью было, чтобы кто-то взрослый оказался рядом и почти физически взял на руки – и унес из того кошмара, в котором ей довелось жить. Но тогда рядом с ней не было никого. И во всем этом ужасе ее внутренний Младенец оставался все тем же маленьким и одиноким, неся психологическую ношу совсем не по своим силам.

И неудивительно, что этот внутренний Младенец, бесконечно нуждаясь в близкой связи, которую не удалось установить в младенчестве, активно выталкивал Юлию из любой близкой связи сейчас. Поскольку обнаружить кого-то рядом и привязаться оказывалось для нее страшнее, чем оставаться в одиночестве. Отношения неизбежно казались ей неподъемной нагрузкой и необходимостью выдерживать еще чью-то психику, вместо того чтобы получать от этого человека помощь и поддержку.

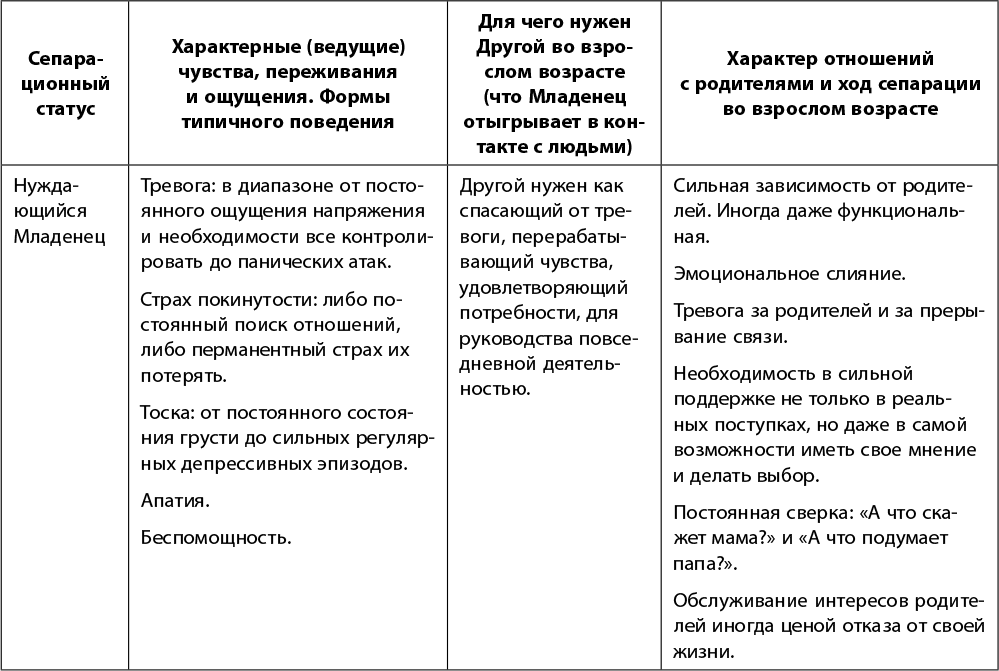

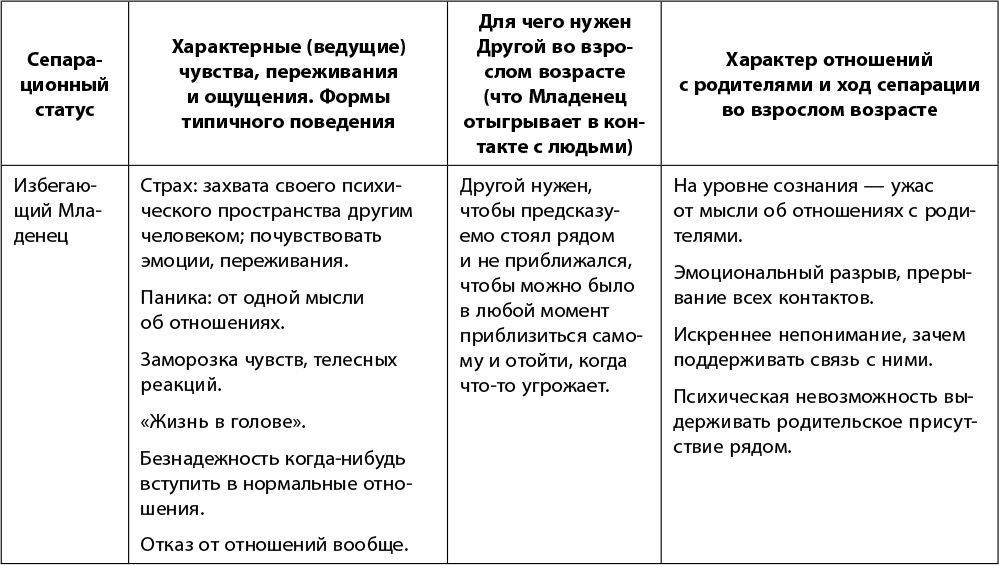

Таблица сепарационного статуса Младенец

Итак, если мы остались в сепарационном статусе Младенца, то все чувства будут буквально невыносимыми. А потребность в контакте или его избегание будут настолько велики, что на весах будет стоять буквально само существование.

Этап второй:

Детство

Задачи: освоить ресурсы независимости, научиться выходить из слияния и возвращаться в контакт.

После того как ребенок (а с ним и вся семья) преодолевает свой важный сепарационный кризис трех лет, начинается более-менее спокойное время. Но это не значит, что снова наступает тишь да гладь и полное слияние с родителями.

Пусть не в таком «кризисном режиме», но следующий этап проходит с нарастающей потребностью ребенка быть самостоятельным. Он постепенно просит уважения к своему мнению в семье, увеличивает права на свое пространство, пробует независимость в поступках. А еще он проверяет свою автономию и среди сверстников.

«Ребенок спорит с другими детьми, навязывает свою волю, успокаивает, требует, приказывает, обманывает, жалеет, ведет себя естественно, раскованно».

В конкуренции и соперничестве, противостоянии и попытках занять свое место среди детей он все больше понимает, кто он. Конечно же, это пока не оформлено в виде каких-то четких представлений о себе. Но первая дифференциация «Я» и «Они» уже происходит.

Этот этап продлится до 10–11 лет, и к этому времени кое-какие скилы отстаивания себя уже будут приобретены. А дальше и вовсе развернется, пожалуй, главный сепарационный кризис, который по своему значению и интенсивности протекания больше не повторится никогда в жизни. Это будет то самое испытание, которое приводит психику ребенка к возможности в каком-то обозримом будущем стать готовым к самостоятельности и отдельности от родителей. Но об этом мы поговорим позже.

А пока нам нужно определить, какой объем ресурсов, необходимых для дальнейшей сепарации, осваивается на этом этапе. Если, конечно, он проходит без нарушений и потрясений. Ведь это время для обретения самостоятельности во многих областях жизни ребенка: он принимает решения и может справляться с задачами гигиены, организации своего пространства, учебы, выбора друзей, определения того, чем ему интересно заниматься, а чем – неинтересно.

То есть на этом этапе ребенок активно осваивает функциональную независимость. Хотя, безусловно, он еще сильно зависит от взрослых в тех же занятиях или организации времени. Подростковый возраст, когда он будет биться за то, чтобы самому решать, чем, с кем и когда заниматься, еще впереди. А сейчас только время для «тренировки» и подготовки к этому.

Ребенок также еще сильно зависим от родителей в ценностях. Можно сказать, что свои он начнет приобретать гораздо позже. А сейчас то, что думают и говорят взрослые, – пока еще во многом для него правда. Пока он не может им противостоять и независимо осмыслять реальность, поэтому вынужден сливаться с оценками и идеями тех, с кем растет. И я часто наблюдаю в историях своих клиентов, как это может негативно влиять на восприятие реальности.

Например, когда мама рассказывает, какой отец плохой. Или когда бабушка рассказывает, какая ужасная у ребенка мать. И так далее. Наверное, вы помните, что в чем-то пытались этому противостоять. Но внутрь эти мысли все равно проникали. И вы удивитесь, насколько они живучи: наши внутренние дети помнят все высказывания, которые причиняли им боль.

На этом этапе ребенок хоть и наращивает ресурсы эмоциональной независимости от родителей, но все равно пока еще не может не зависеть от их оценки, одобрения и принятия.

Можно сказать, что это основной стимул и ресурс для него в этом возрасте. Это то, что питает его самооценку и формирует представление о себе.

Что касается конфликтов, то, с одной стороны, ребенок уже начинает ссориться с родителями, пробуя свое право отстаивать себя, а с другой – пока не может быть полностью свободным от сильных чувств, которые возникают в конфликтах. Он еще плохо выдерживает свою злость, стыд, вину и прочие чувства, чтобы ощущать себя абсолютно уверенно в их проявлении. Хотя, безусловно, при хорошем, устойчивом контакте с адекватными родителями все это выражать легче – тогда ребенок может постепенно знакомиться со своей возможностью воевать за себя и оставаться при этом для всех нормальным.

На этом этапе в полную силу действует потребность во всех трех движениях сепарации: навстречу родителю – от него – и обратно. Для того чтобы развитие неуклонно продолжалось в сторону независимости, ребенку просто необходимы еще принадлежность и общность. Наша психика выпускает нас на новый уровень только тогда, когда удовлетворены потребности этого этапа. На предыдущем периоде развития должен был закрыться гештальт любви и безопасности, а на этапе 3–10 лет через слияние с родителями мы хотим получить: ощущение принятия, распознанности, значимости, ценности своих достоинств и человеческой близости. Мы закрываем психологическую потребность в естественной и законной зависимости от взрослого. И если она удовлетворится, то нам не надо будет закрывать этот гештальт в дальнейшей жизни.

Что дает человеку опыт хорошей и качественной зависимости? Когда другой видит, слышит, понимает, отражает нас – тогда мы начинаем понимать, кто мы и какие мы.

Когда другой с вниманием, интересом и доброжелательностью оценивает нас – тогда мы обретаем способность понимать себя. Когда другой распознает наши потребности и считает их важными – тогда мы учимся сами понимать, чего мы хотим. Когда другой с уважением относится к нашим чувствам, границам, личному пространству – тогда мы получаем в свое распоряжение права беречь все это. Когда другой защищает еще маленьких нас – тогда мы учимся давать отпор тому, что нас ранит.

В целом, если на этапе Младенчества мы появлялись у себя как еще нераспознанное «Я» в пределах своих физических границ, то на протяжении этапа Детства мы получаем понимание своего «Я», своих потребностей и прав на их удовлетворение – и все на основе зависимости от родителей, что самое интересное. За счет отношения родителей в нас появляется самооценка и достоинство – и это переживается как убежденность, что «я достаточно ценный, если родитель заботится, защищает, видит, слышит и уважает меня».

Все это невозможно получить, если близкий взрослый оказывается по каким-то причинам неспособен делать свою «родительскую работу», необходимую на этапе Детства. В Младенчестве важно было лишь обеспечивать слияние, безопасность и отпускать ребенка поползать, а потом и отходить чуть подальше. А в период Детства родитель должен обладать уже значительными взрослыми компетенциями:

• отделять детские потребности от своих, чтобы не использовать его в своих интересах;

• уважать ребенка;

• уметь обращаться со своими чувствами, не отыгрывая их на ребенке;

• разговаривать на сложные темы;

• уметь просить и убеждать ребенка сделать что-то вместо манипуляций, обвинений, критики и т. п.;

• доброжелательно отражать способности и успехи ребенка;

• твердо соблюдать свои и детские границы;

• удерживаться в позиции родителя, сочетая одновременно любовь и власть.

Таких людей в целом немного – поэтому и полноценную естественную зависимость доводится пережить совсем немногим из нас. А если это не получилось, под вопросом оказываются наша ценность и нужность для семьи, понимание своих достоинств и значимость их для другого. Таким образом, мы становимся обречены бегать по жизни и создавать себе (зависимые) отношения, в которых будет возможность дополучить все это. Мы буквально с каждым подходящим для этого человеком хотим завершить то, что не получилось. И строим отношения, чтобы получить подтверждение, что мы хорошие, значимые и нужные.

Вы прошли этот этап, если можете присвоить себе убеждения:

• Я могу быть собой и получать в отношениях чужое внимание, интерес, заботу, защиту, поддержку, восхищение.

• Я и мои потребности ценны для других людей.

• Я понимаю, чего хочу, и умею это получать, в том числе договариваясь с другими людьми об этом.

• Мне спокойно быть в зависимости от других людей.

• Я могу приближаться и отходить от других людей, при этом не становясь ненужным, неважным или неинтересным.