С года до трех

Если первый год жизни мы осваиваем движение «навстречу» матери и обретаем опыт слияния и зависимости, то следующий эпизод позволяет нам обрести другой важнейший ресурс – навык двигаться «прочь» от родителя. На этом этапе ребенок совершает свой первый значимый рывок собственно отделения: сначала он может уползать, а потом и уходить от мамы, часто отталкивая ее и проверяя наличие самих этих возможностей. Он ощущает себя независимым и могущественным – по сравнению с той степенью зависимости, в которой он находился еще совсем недавно. И своими маленькими шажочками он делает огромный шаг в первичной сепарации.

Он сам уходит от матери, а она все чаще и дольше уходит от него. И это требует от ребенка способности удерживать внутри своей психики устойчивый образ матери. Даже когда ее нет рядом, она «живет» внутри него, и это необходимо, чтобы расставание с мамой не затапливало малыша сильной тревогой от покинутости. Постепенно ребенок спокойнее выдерживает разлуку более длительное время. А это в свою очередь добавляет еще один кирпичик в его ощущение отдельности себя от матери.

Это время ценно тем, что ребенок вовсю пробует пользоваться первыми зачатками своего «Я»: своими желаниями, нежеланиями, действиями и даже волей.

Он настаивает на своем, сопротивляется, упрямится, делает по-своему. И так получает в свое распоряжение ощущение «каково это, когда все получается не так, как хочет и говорит мама или папа, а когда я чего-то хочу сам и получаю такую возможность».

И тут, как вы понимаете, этот импульс может быть поддержан родителями или заблокирован. И если обе стороны сыграют эту часть игры хорошо, то это будет джекпот в плане сепарации. Потому что именно этот процесс – слияния, отдаления, а потом возможности вернуться снова в близость, где нашу отдельность принимают и продолжают нас любить, – дает нам бесценный подарок.

Однажды, когда моему сыну было около трех лет, я пришла домой поздно. Я застала его уже в кровати. Вдруг он начал плакать – для меня. Вспоминать все поводы за день и снова плакать. О том, что няня уже ушла, а он скучает. О том, что он боялся не дождаться меня. О том, что завтра не дождется и уже будет спать, когда я приду домой. О том, что пройдет два дня выходных – и снова придется идти в садик.

Он вспоминал все реальные переживания за день, что-то придумывал на ходу и рыдал. А я успокаивала. И только я утешала его про одно, на поверхность с новыми слезами выходило другое. И так несколько раз.

Тогда я поняла, что плакать и искать утешения и было его задачей. И в этот момент ему нужна была я: чтобы увидеть, разглядеть, назвать то, что с ним происходило. А потом успокоить и что-то с этим сделать. С одной стороны, так я делала его переживания нормальными и значимыми для меня. С другой – была тем самым взрослым, который не оставляет наедине с трудновыносимыми переживаниями, а помогает их пережить. А с третьей – показывала путь для освоения им собственной психики.

Биологическое рождение дарит нам тело. Психологическое рождение дает нам в распоряжение самих себя. Ту внутреннюю фигуру, которую мы впоследствии и будем называть «Я», когда будем говорить про себя.

Где-то на этом отрезке жизни – с года до трех – мы обретаем свое психологическое рождение, появляется наше «Я». Пока еще совсем маленькое и зависимое. Но это в дальнейшем даст шанс на отдельность от матери. Это первый подарок нашей психике от родителей, потому что она становится готовой для дальнейшей сепарации. Естественно, это происходит в том варианте, если мать была эмоционально и физически доступной, предсказуемой и не сверхтревожной от первой самостоятельности своего ребенка. И конечно, если с ним не происходило других серьезных событий, повлекших серьезные потрясения.

Вы прошли этот этап, если можете присвоить себе утверждения:

• Я в безопасности среди людей в этом мире.

• Другие люди видят меня.

• Я существую для них со всеми своими потребностями.

Что происходит, если не удалось благополучно пройти этап Младенчества

Что происходит, если мы не получили опыт безопасного слияния в младенчестве? Если вследствие каких-то обстоятельств (нарушения привязанности, травматичных событий, особенностей родителей) наше отделение произошло преждевременно, когда мы еще не были к этому готовы? Когда разрыв слияния случился раньше, чем психика накопила достаточный опыт этого состояния? А что, если слияние с неустойчивым взрослым рядом было настолько опасным, что психика была вынуждена активно защищаться от негативного воздействия, чтобы сохранить себя?

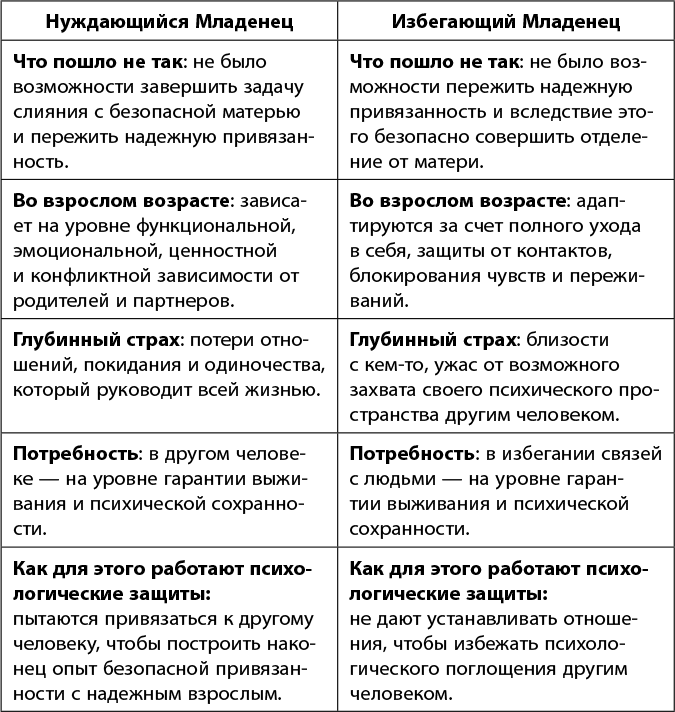

В таком случае наш сепарационный статус так и останется на уровне Младенца. Таких людей не так уж и много, но мне в моей практике встречались. И в зависимости от того, какую именно задачу не удалось завершить, Младенцы могут быть двух типов: Нуждающийся и Избегающий.

А теперь разберем эти виды Младенцев подробнее.

Сепарационный статус:

Нуждающийся Младенец

У такого Младенца и во взрослом возрасте совсем нет автономности. Она для него опасна, поскольку вызывает непереносимую тревогу. А поэтому он все время ищет того, с кем бы слиться. И не разделяться. Никогда.

Нуждающийся Младенец:

• Не выдерживает мысли о потере того, от кого зависит.

• Совсем не может быть в одиночестве.

• Из-за сильно нарастающей тревоги не выдерживает не только больших перемен, но даже просто изменения планов.

• Испытывает самый настоящий стресс при выходе из дома и покидании близких.

• Предпочитает не оказываться в незнакомых местах.

• Боится чужих людей.

• Он все время тревожится, что с его близкими случится что-то ужасное.

• Беспокоится о том, что не справится, если его покинет тот, кто о нем заботится.

Такой человек, вне зависимости от того, сколько ему лет, не может самостоятельно справляться с эмоциональными переживаниями. Любыми. Независимо от их интенсивности. А это значит, что скука будет для него настолько же невыносимой, как боль. Грусть оказывается точно такой же невозможной для выдерживания. Страх будет переживаться в форме ужаса и затапливать вплоть до паники.

Для того чтобы не чувствовать все это, психика Нуждающегося Младенца имеет свои опции. Ну и разные зависимости – они помогают не перегружаться переживаниями. А так как он их не переносит, то это, конечно же, значит, что он не понимает, что с ним происходит. Точно так же, как и не понимает, чего он хочет. Это «работа» того, с кем Нуждающийся Младенец сливается. Младенца может и не надо физически кормить и поить с ложечки, но иногда ему удается так устроиться, что его на самом деле и кормят, и поят – так активна в нем сила желания быть в этом регрессе.

Естественно, ни о какой независимости речи в данном случае не идет. Может быть, кроме самой начально функциональной. Потому что одеваются и умываются они, возможно, все-таки сами.

Психика Нуждающегося Младенца не готова оставлять слияние, потому что отсутствие достаточного слияния или внезапность отделения от матери в свое время повлекли такой выброс тревоги, что ни о каком добровольном отделении речь идти не может.

Теперь его психика может пойти на это только под страхом смерти. Хотя… Для Нуждающегося Младенца лучше смерть, чем потеря слияния.

Такие Младенцы могут быть достаточно агрессивны к окружающим, не понимая, почему другие не могут служить для них одной большой материнской грудью, которая всегда должна предоставляться по требованию. Но довольно часто это по-настоящему депрессивные люди, у которых вся агрессия направлена на самих себя. Им это действительно причиняет страдания – еще и потому, что они искренне не могут понять, что с ними не так и почему у них не получается быть такими же, как и все. Но они действительно не могут. Даже когда очень напрягаются и стараются.

Внутреннего Младенца бесполезно уговаривать, чтобы он перестал хотеть слияния. Его бесполезно наказывать за эту нужду. Его бесполезно стыдить и винить, что он такой маленький и инфантильный. Его бесполезно бесконечно спрашивать: «Что с тобой не так?»

С ним все так. Просто ему нужно от вас два ресурса. Время и любовь.

Ольга изначально пришла ко мне в терапию как раз с симптомом постоянной тревоги вплоть до панических атак. Все это стало преследовать ее после сильного конфликта с мужем. Мы с разных сторон рассматривали эту ситуацию. Казалось, что хотя она и была тяжелой, но вполне переносимой для взрослой Ольги. Однако оставалось непонятным, почему же спустя несколько лет ее не отпускает тревога, которая сейчас возникает вроде бы на ровном месте.

Через пару десятков встреч психические защиты начали отступать и допустили сознание до совсем младенческого опыта. Ольга о нем знала от матери, но никогда не связывала с тем, что с ней происходит сейчас.

Оказывается, при рождении что-то пошло не так: маленькую Олю сразу же забрали от мамы, положив в отдельный бокс. Эту память потери значимой связи до сих пор носил в себе внутренний Младенец моей клиентки. И потенциальная угроза расстаться с мужем уже во взрослом возрасте активировала тот ужас, которым была «затоплена» психика маленькой Оли тогда. Эта субличность активировалась в ее психике и стала влиять на повседневную жизнь симптомами тревоги и паники. Ольга почти физически ощущала себя оставленной и потерянной в небезопасном мире среди чужих людей, которые ничем не могут ей помочь.

Так внутренний Младенец моей клиентки до сих пор пытается закрыть гештальт привязанности. Поэтому эта ее субличность стремится надежно «прицепиться» к мужу, чтобы он никогда не создавал угрозу отделения и потери. И, конечно, при любом случае ее внутренний Младенец подтверждает, что сейчас «нельзя расслабляться» – то есть нельзя отпускать мужа ни на минуту из виду, чтобы не рисковать этой важной связью.