Нарушение привязанности

У известного российского психолога Людмилы Петрановской есть замечательная книга про привязанность – «Тайная опора». На мой взгляд, метафора «тайная опора» великолепно передает всю значимость этого природного механизма.

Привязанность – это действительно тайная опора, на которой строится вся наша психика. Если вам повезло и в раннем возрасте вы имели надежную и безопасную привязанность с близкими, то это дает вам не только благоприятные предпосылки для общего развития: в некотором роде у вас больше шансов выдержать даже очень сильные потрясения и пережить их с наименьшими психическими потерями.

В том числе опыт надежной привязанности дает человеку опору, которая в дальнейшем поможет ему сепарироваться, стать отдельным. И наоборот: если привязанность была ненадежной, а в отношениях с родителями было слишком тревожно или небезопасно, то психологический фундамент сформировался хрупким – что на долгое время делает невозможным отделение от тех, с кем в свое время не получилось надежно слиться.

Ни одно живое существо на планете после рождения не находится в состоянии беспомощности так долго, как человек. Родить и выкормить человеческого детеныша недостаточно, чтобы он «родился» в психологическом смысле и смог самостоятельно функционировать. Конечно же, природа должна была придумать механизм, который бы в некотором смысле гарантировал, что люди не вымрут.

Именно таким механизмом и является привязанность, которая надежно связывает мать и дитя: так через психику матери формируется сознание ребенка.

Привязанность можно символически представить в виде «психологической пуповины», которая со временем все больше и больше растягивается, пока в один прекрасный момент не придет момент ее перерезать.

Это работает так: когда внутри ребенка рождается какой-то импульс или потребность, он символически дергает за «пуповину», а мать откликается и дает ему то, что нужно. С нормальным развитием эти подергивания со стороны детеныша случаются все реже, потому что он постепенно учится выдерживать то, что мать не сразу откликается на его позывы и не всегда может дать необходимое. Но в младенческом возрасте привязанность помогает ему не сталкиваться с большим напряжением и неудовольствием, поскольку его психика не всегда еще может с этим справиться.

И есть закономерность: чем лучше работает механизм передачи сигналов через «психологическую пуповину» с обеих сторон, тем более психически здоровым вырастает человек.

То есть сначала ему нужно получить достаточно свидетельств того, что мир отзывается на его потребности, что в нем безопасно, а значит – можно выходить «наружу» из своего внутреннего психического пространства. Затем показателями роста человека будут:

1) способность все больше выдерживать свое неудовольствие, когда кто-то не удовлетворяет его потребности;

2) увеличивающиеся возможности заботиться о себе самостоятельно.

То есть только хорошо к кому-то привязавшись, ребенок может двинуться из естественного слияния к собственной автономности.

Надежная привязанность позволяет пережить безопасную близость, а значит, напитаться психическими ресурсами для самостоятельности и автономности. Если мы пережили надежную привязанность, то мир представляется безопасным для того, чтобы его исследовать, – ведь есть доступные и отзывчивые люди, которые всегда готовы поддержать. Ребенок определяет свою ценность через отношения близких к нему. И в данном случае надежная привязанность служит той опорой, которая позволяет обретать отдельность с убеждением: «Я хороший и многое могу сам».

Надежная привязанность позволяет ребенку пробовать быть разным и в разном без опасения, что его отвергнут или разлюбят. Он не испытывает тревоги потери любви или потери отношений. Вот в чем настоящая ценность привязанности. Не в том, что все вокруг хорошие и все всегда хорошо. В надежной привязанности ребенок может проявляться по-разному, и его не изгоняют из близости – а это очень важно для дальнейшей сепарации.

Чтобы у нас «выросла» настоящая и полноценная самостоятельность, нам нужно иметь опыт достаточного и эмоционально-близкого контакта с тем, кто нас любит, и с тем, кому мы небезразличны.

Не проходя полноценный процесс соединения в надежной привязанности, мы застреваем в этом незавершенном движении навстречу к родителю или от него. И вместо своевременного и естественного ухода в автономность мы все время смотрим назад, пытаясь дорастить привязанность, получить то, что не было получено, и завершить то, что было прервано.

Надежная привязанность является для нас еще и своеобразным оберегом на будущее:

«Долгосрочные исследования показывают: если ребенок в раннем детстве в течение продолжительного времени приобретает опыт надежной привязанности хотя бы с одним взрослым человеком (не обязательно с матерью или с отцом), это становится важным фактором, который в дальнейшем может защитить его от развития психопатологии, даже если в течение жизни будет накоплен травматический опыт».

Конечно, есть такие травмы, перед которыми может не спасти даже опыт очень хороших отношений со значимыми людьми. Но есть большая вероятность, что внутри личности все-таки будет здоровое ядро, которое со временем сможет освободиться от травматических защит – и человек снова станет живым и спонтанным.

Безусловно, для эволюции, наверное, было бы лучше, чтобы вместе с материнским инстинктом и механизмом привязанности в сознании всех будущих матерей были встроены такие «опции», как чувствительность, эмпатия и принятие. Это позволило бы всем детям пережить надежную привязанность и опираться на нее в своем движении к сепарации. Матери были бы чуткими к потребностям своих детей, правильно бы реагировали на них и всегда знали, как нужно эмоционально откликаться на нужды своего ребенка. Это обеспечивало бы необходимую для сохранности и дальнейшего роста безопасность, а ребенок осознавал бы свою ценности для матери. Что, в свою очередь, питало бы его первичный нарциссизм – и у всех нас была бы прекрасная самооценка.

Но, к сожалению, ничего подобного природа не предусмотрела. Поэтому у всех нас разное количество бонусов привязанности и разный ресурс для решения дальнейших задач сепарации в том числе.

К счастью, чтобы привязанность работала и служила «тайной опорой», матери совсем не обязательно быть идеальной и всегда удовлетворять все потребности ребенка по высшему разряду, чтобы он не расстраивался и, не дай бог, не злился. Чтобы получилась надежная привязанность, мать вполне может быть просто достаточно хорошей, то есть своевременно удовлетворять большинство потребностей ребенка, опираясь на свою интуицию и делая все, что в ее силах.

Да, она может совершать ошибки в воспитании, испытывать противоречивые чувства к своему ребенку, а не только любовь и затапливающую нежность, как предписывает Instagram. Но если она делает важное, оставаясь эмоционально вовлеченной и достаточно предсказуемой, чтобы быть безопасной, – это 80 level хорошего материнства.

Но давайте представим, что на 50 % таких матерей приходится 50 % тех, у кого в отношениях с ребенком не произошел такой «мэтч» или у самой мамы есть психологические ограничения, и она не может быть эмпатичной. Тогда получается, что ребенок дергает пуповину со своей стороны, сигналит о своей боли, неудовольствии, голоде и прочем, а мать не откликается. Или делает это через раз. Ну или дает не то. Или с такой энергией, что лучше бы не давала.

И тогда у ребенка формируется такой тип привязанности, которую психологи называют ненадежной (в противовес надежной). У такой привязанности вполне понятные признаки, которые можно отследить как по поведению мамы, так и по поведению ребенка.

Однажды во время работы своей терапевтической группы я предложила участникам одно упражнение. Мой эксперимент был достаточно жестким, но он потрясающе иллюстрировал стратегии поведения, которые ребенок выбирает в зависимости от того или иного типа ненадежной привязанности.

Представьте, что есть пара человек, один из которых играет роль матери, второй – ребенка. Они держат в руках веревочку. «Мама» по условиям упражнения должна быть, мягко говоря, неэмпатичной. Равнодушной и холодной. Задача «ребенка» – через веревку пытаться взаимодействовать с «матерью», просить, требовать. Короче, дергать. На все про все дается пять минут, которые в такой жестокости длятся вечность…

Знаете, что разворачивается за эти пять минут? Классика того, как внутри нас работает привязанность и что с нами происходит, когда мы попадаем в условия, которые напоминают нам наши базовые отношения – отношения с матерью.

«Ребенок» какое-то время довольно активно пытается взаимодействовать с «мамой» – дергает за веревочку. Раз за разом натыкается на равнодушную реакцию и отсутствие контакта. Еще через какое-то время активность снижается и перетекает в вялые подергивания веревки. Становится заметно, как вместе с потерей надежды «ребенок» очень быстро попадает в зону отчаяния и безнадежности.

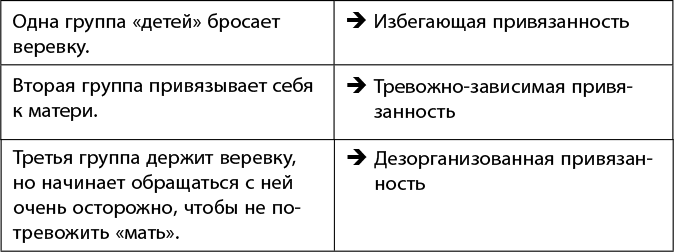

И тогда по всей группе можно наблюдать три типичные реакции «детей», показывающие основные формы зависимого поведения:

Эксперимент почти стопроцентно иллюстрирует, как формируется ненадежная привязанность, и какие стратегии может выбрать «ребенок», потеряв надежду.

Исходя из этих стратегий поведения, психологи выделяют три типа ненадежной привязанности.