Книга: Кухня Средневековья. Что ели и пили во Франции

Назад: Глава 3 Введение в средневековую диетологию

Дальше: Часть II Основные продукты

Глава 4

Грех чревоугодия

Gula! Это латинское слово, значащее «обжорство, чревоугодие», органически вошло в старофранцузский язык и просуществовало почти до начала Нового времени. Один из отцов церкви, Амвросий Медиоланский (ок. 340 — 4 апреля 397), высказался на этот счёт совершенно недвусмысленно: «Едва явившись в этот мир, пища положила начало его концу». Средневековые богословы склонялись к мысли, что чревоугодие, будучи само по себе простительным грехом, способно привести к подлинно роковым последствиям. Обильная еда и в особенности выпивка развязывают языки, разгоряченная компания паясничает, непристойно жестикулирует, сыплет непотребностями и богохульствами, распевает пошлые песенки и наконец впадает в животное отупение. Таким образом папа Григорий Великий определял «пять отвратительных отпрысков» угождения чреву. Однако грех пустословия есть только начало и вполне способен смениться по-настоящему гибельными последствиями. Таковы гнев, зависть и, наконец, безудержное стремление к роскоши (luxuria) — смертные грехи, увлекающие христианина в пучину ада. Доктор Парижского университета, богослов и политик Жан Жерсон (1363–1429) в свою очередь указывал, что избыток еды (в особенности щедро приправленной восточными пряностями), как и избыток вина, распаляет половое влечение, чревоугодию наследует плотский грех. Потерявший разум пьяница хватается за нож и совершает убийство. Жаждущий богатых блюд и тонких вин чревоугодник выходит за рамки положенного Богом, разрушая тем самым установленный Им на Земле порядок, создавая угрозу государству… Ситуация зашла так далеко, что само слово «обжора» (gloz, glot или glou — на языке той эпохи) стало обозначать дебошира, человека опасного и непредсказуемого нрава. Форма женского рода — gloute — кроме всего прочего получила значение «нимфоманки», «проститутки», женщины, не отличающейся пристойным поведением.

Миниатюры и стенные росписи церквей являют нам огромное множество пугающих и отталкивающих изображений чревоугодников. Вот обжора с раздутым животом, словно собака, обгладывает кость, вот худой и жилистый пьяница жадно припал к стакану. Вот еще один скачет во весь опор на свинье (символе угождения чреву), сжимая в одной руке кусок мяса, в другой бутыль с вином. Подобный способ изображения был простейшим способом донести до паствы необходимую истину: чрезмерная тяга к еде и вину смертельно опасна, как для тела, так и для души!

Как известно, Данте в своей «Божественной Комедии» поместил чревоугодников в третий круг ада, где они вечно пребывают под холодным дождем. Сходясь в том, что обжоры и пьяницы с необходимостью попадают во владения дьявола, церковники, однако, так и не смогли договориться, какое наказание положено им после смерти. Чаще всего предполагались муки Тантала — голод и жажда у щедро накрытого стола, добраться до которого вчерашним обжорам не позволяют демоны. Подобное изображение мы видим на фреске, принадлежащей кисти Буонамико Буффальмакко (церковь Сан-Джиминьяно, Тоскана). Еще один вариант: демоны силой кормят их ящерицами, лягушками или змеями. И, наконец, дьявол сам выступает в роли чревоугодника, пожирая свои жертвы, или же полчище демонов жарит их на сковородках и варит в котлах — выражение «дьявольская кухня» проникло и в русский язык. Инфернальная пара Gula-Luxuria (обжорство и роскошь) дожила до Нового времени. Впрочем, забегая вперед, стоит сказать, что все эти страшные рассуждения не производили на паству особого впечатления и средневековая кухня с церковным идеалом не имела ничего общего. Посмотрим, как и почему это произошло.

Рождение доктрины

В иудаизме — религии, ставшей родоначальницей христианства, — понятия чревоугодия не существовало. О нем также не упоминают книги Нового Завета, что, по-видимому, служит очень весомым доказательством в пользу утверждения, что в первоначальном христианском учении оно также отсутствовало. Ничего удивительного в этом нет — для бедняков, тайком собиравшихся в катакомбах и вынужденных делить скудную трапезу с еще более нищим собратом, далее ограничивать себя в пище было почти невозможно.

Развитие доктрины о семи смертных грехах, и в частности о грехе чревоугодия, начинается около IV века н. э. в среде египетских отцов-отшельников, ставших родоначальниками монашеского движения, позднее охватившего всю Европу. С точки зрения этих строгих аскетов, спасавшихся в пустыне от суетности окружающего мира, греховным и запретным представлялось все, связывающее их с телесным началом в человеке: семья и родственные отношения, женщины, праздники, красивая удобная одежда, и наконец — обильная трапеза. Все вышеперечисленное полагалось не чем иным, как дьявольским искушением, препятствовавшим вечному спасению, а единственно правильным образом жизни считался тот, что вел к изнурению и, наконец, умерщвлению грешной плоти.

Св. Евагрий, создатель доктрины о смертных грехах. Тадеуш Авременч Св. Евагрий — Армянские жития св. отцов (CSCO), Jerusalem Arm. Patr. 285 fol. 778, ок. 1430 г.

Первый отчетливый и ясный список из восьми пороков или восьми смертных грехов, обрекающих человека на вечное проклятие, датируется 365 годом н. э. Он принадлежит перу монаха Евагрия Понтийского и носит название «О восьми злых помыслах». Согласно учению Евагрия, «Есть восемь всех главных помыслов, от которых происходят все другие помыслы. Первый помысел чревоугодия, и после него — блуда, третий — сребролюбия, четвёртый — печали, пятый — гнева, шестой — уныния, седьмой — тщеславия, восьмой — гордости. Чтоб эти помыслы тревожили душу, или не тревожили, это не зависит от нас, но чтоб они оставались в нас надолго или не оставались, чтоб приводили в движение страсти, или не приводили, — это зависит от нас». Таким образом, тяжесть грехов излагается по возрастающей: от легчайшего из них — угождения чреву — до смертельно опасной для христианина гордыни и заносчивости. С другой стороны, в этой схеме Γαστριμαργία — грех чревоугодия, начинающий список, может рассматриваться как родоначальник прочих грехов — учение о таковой зависимости, как мы уже видели ранее, в Средневековую эпоху получило свое окончательное развитие.

Иными словами, изначальная доктрина Смертных грехов имела следующий вид:

1. Γαστριμαργία (gastrimargia) — чревоугодие.

2. Πορνεία (pornia) — блуд.

3. Φιλαργυρία (philargiria) — сребролюбие.

4. Λύπη (lipi) — печаль.

5. Ὀργή (orї) — гнев.

6. Ἀκηδία (akēdia) — уныние.

7. Κενοδοξία (kenodoxia) — тщеславие.

8. Ὑπερηφανία (hyperēphania) — гордыня.

Таким образом, в обязанность доброму христианину (а в особенности — монаху) вменялось изо дня в день, до самой смерти неустанно следить за тем, что подается на стол, категорически отказывая себе в любой пище или напитке, способных доставить греховное удовольствие своим внешним видом, вкусом или запахом. В качестве идеального способа питания предлагался пожизненный пост.

На Запад учение о восьми смертных грехах (и, конечно же, о чревоугодии, открывающем этот список), по всей видимости, принес Иоанн Кассиан, основатель первых монастырей в Римской Галлии, после чего в западном христианстве оно становится общепринятым, а окончательную форму ему придает папа Григорий Великий (ок. 540–604 гг.). В одном из своих трудов — «Комментарии на Книгу Иова» — Григорий, располагая грехи по убыванию, начинает со смертельно опасной Гордыни (Superbia). Чревоугодие занимает в этом списке предпоследнюю — шестую позицию:

1. Superbia (гордыня).

2. Invidia (зависть).

3. Ira (гнев).

4. Acedia (уныние).

5. Avaritia (сребролюбие).

6. Gula (чревоугодие).

7. Luxuria (блуд).

Эта семеричная схема стала каноном западного христианства, в то время как Восток сохранил верность системе Евагрия.

Четвёртый Латеранский Собор (1215 г.), постановив необходимость для всех верных христиан исповедоваться хотя бы один раз в год, положил в основу исповеди специальный вопросник, основой которого являлось учение о Семи Смертных Грехах. И наконец, широкие массы населения окончательно приняли это учение в XIII веке. Произошло это через посредство нищенствующих орденов — францисканского и доминиканского, созданных как раз в это время и ставивших себе целью воспитание населения в духе христианской добродетели. Впрочем, стоит упомянуть, что семеричная схема к этому времени подверглась очередной коррекции, и чревоугодие, поднявшись на одну ступеньку, заняло пятое место в череде:

1. Гордыня.

2. Скупость.

3. Гнев.

4. Блуд.

5. Чревоугодие.

6. Зависть.

7. Лень.

В каковом состоянии учение о Смертных Грехах удержалось в католицизме до нашего времени.

Теоретизирование и реальность

Однако недостаточно было создать новую доктрину, ее обязательно следовало обосновать, опираясь на тексты священных книг, — и вот здесь возникали сложности. Как было уже сказано, заповеди, осуждающей чревоугодие, не существует ни в Ветхом, ни в Новом Завете. Ни Моисей, ни Христос ни единым словом не касались этой темы, так что, хочешь не хочешь, приходилось изыскивать косвенные указания, которые можно было при желании истолковать в нужную сторону.

В частности, если Исав продал право первородства за чечевичную похлебку, не значит ли это, что чревоугодие осуждается Библией? А если Ной, помутившись рассудком от выпитого вина, предстал перед сыновьями в непристойном виде, не значит ли это осуждение пьянства? Да и сам первородный грех (обычно толкуемый как проявление гордыни и неповиновения воле Всевышнего) не был грехом чревоугодия? В самом деле, Адам и Ева вкусили от запретного плода. А сумей они обуздать свой бессмысленный аппетит — возможно, человечество и до нынешнего времени прогуливалось бы по райским кущам?

Новый Завет представлял для толкователей куда больше возможностей. Несмотря на то, что Евангелия содержат указания совершенно противоположного рода (в частности, слова Христа «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека» (Мф. 15:11), святые отцы Раннего Средневековья с уверенностью указывали на эпизод, где Христос отвергает предложение дьявола обратить камни в хлеба и тем самым утолить мучительный голод. В современном богословии этот эпизод чаще толкуется как притча о свободе воли и возможности сопротивления дьявольским козням, но в те времена воспринималось именно как противопоставление пищи духовной и телесной, при безусловном превосходстве первой.

Еще одним подтверждением выступало изречение Св. Иоанна Бого-слова «Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». (1-е соборное послание Св. Иоанна Богослова 2:16). Не совсем ясное выражение о «похоти плоти» с уверенностью толковалось как соединение грехов чревоугодия и сребролюбия — которые, как мы уже видели, воспринимались в Средневековье как взаимообуславливающие и взаимозависимые.

И, наконец, важнейшим из доказательств служили слова св. Павла: «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец — погибель, их бог — чрево, и слава их — в сраме, они мыслят о земном». (Послание к Филиппийцам, 3:18–19).

Впрочем, даже самые пылкие адепты католической церкви отдавали себе отчёт в том, что требовать от всей Европы пожизненной аскезы и умерщвления плоти было не просто бессмысленно и невыполнимо, но прямо опасно (не будем забывать, что вплоть до времен Высокого Средневековья западная цивилизация жила в постоянном страхе перед варварскими нашествиями). Реалии времени диктовали свои условия, им была сделана первая уступка: отныне от верующего христианина за столом требовалась определенная сдержанность, умение подавить в себе стремление к роскоши и избытку. Однако сам собой появлялся вопрос: что считать необходимым, а что избыточным и потому подлежащим запрещению? Правила Св. Григория на этот счет были исключительно строгими.

В частности, запрещалось съедать и пить более, чем было совершенно необходимо для поддержания в себе сил и способностей для ежедневного труда. Более того, и еде, и полагающимся к ней напиткам следовало быть самыми простыми и незатейливыми, запрещалось заниматься какими-либо кулинарными ухищрениями, изыскивать для себя редкости и деликатесы. Нельзя было есть в неурочное время или ожидая основного блюда, закусывать тем, что стоит на столе. Запрещалось набрасываться на еду, смаковать съеденное и выпитое, наслаждаясь его запахом, видом и вкусом.

Короче говоря, истинно верующему христианину вменялось в обязанность относиться к еде как к некоему чисто механическому процессу, нужному исключительно для того, чтобы поддержать в себе жизнь, и ни в коем случае не испытывать от еды или питья греховного удовольствия. Несложно разглядеть в этих постановлениях типично монастырские требования. Однако если в хижине отшельника или в монастырском затворе они — пусть с натяжкой — все же могли осуществиться, попытка внедрить их в сознание всего народа с необходимостью закончилась крахом.

Распространяясь из своего ближневосточного центра, новая религия приходила не на пустое место, но в земли, где уже существовали многовековые традиции, государственность, обычаи и установления. «Улучшить» своих новых адептов католическая церковь была в состоянии лишь до той степени, до которой они могли и желали «улучшиться». Спору нет, христианство смягчило нравы и в плане культурном и моральном ознаменовало серьезный шаг вперед. В частности, исчез чисто языческий институт многобрачия, прекратились кровавые жертвоприношения животными и людьми, остались в прошлом многие варварские обычаи, но дальше этого дело не пошло. Средневековая Европа, приняв внешнюю обрядность новой религии, почти не изменила своей духовной сущности.

Интуитивно отдавая себе отчет в невозможности мгновенно уничтожить устоявшиеся обычаи, католическая церковь шла на многочисленные (конечно же, временные) послабления для новых адептов — вплоть до их перевоспитания в новом духе. Смягчая первоначальную строгость, терпя многочисленные мелкие нарушения, миссионеры новой религии справедливо полагали, что лучше в чем-то уступить, чем потерять все, и лучше поначалу приспособиться к местным традициям, суметь внедриться в среду и наконец, приучить население повиноваться новым образцам. Миролюбивый характер первоначального христианства позволял даже закоренелому грешнику примириться с Богом посредством раскаяния, поста, молитвы, паломничества к святым местам или с помощью иных обрядов подобного рода.

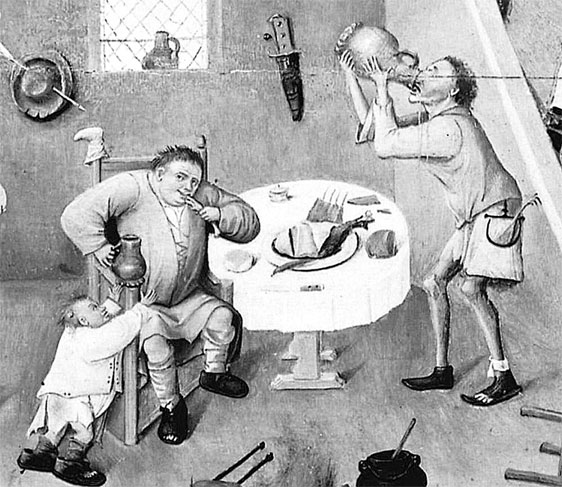

Иероним Босх. Чревоугодие (фрагмент) — Семь смертных грехов и Четыре последние вещи. Ок. 1475–1480 гг. Музей Прадо, Мадрид

Однако хорошо известно, что нет ничего столь постоянного, как временные установления. Шло время, уходили из жизни самоотверженные проповедники новой веры, и победившая церковь все больше заполнялась местными уроженцами, не видевшими ничего предосудительного в привычном образе жизни. Процесс, таким образом, шел в обратную сторону от желаемого: вместо того, чтобы постепенно изменить менталитет своей паствы, церковь сама пропитывалась местными обычаями и традициями, превращаясь в типично феодальное образование с собственной армией, политикой и писаным законом; процесс, приведший в конечном итоге к ее кризису и современной реформации.

Три сословия в их отношении к пище

Дворянская роскошь

Известно, что традиции дворянского сословия Франции формировались на стыке обычаев Рима и захвативших Галлию варварских племен. Из варварской же среды пришло отношение к отменному аппетиту как прямому показателю рыцарской силы и удали. Вспомним былинных богатырей, которые в один присест съедают жареного быка и запивают жбаном вина или пива. Огромные пиры, где гостям подавались самые изысканные и дорогие блюда, блеск и роскошь должны были утверждать власть и богатство хозяина дома. Более того, обычай требовал, чтобы количество и качество еды, употребляемое каждым, находилось в соответствии с его социальным статусом — чем выше было его положение на социальной лестнице, тем богаче и обильней становилась его порция. Таким образом, дворянский обычай шел прямо вразрез с церковными требованиями сдержанности и скромности.

Кроме этой, скажем так, «показательной» функции обильная еда имела и чисто практическое значение для профессионального военного, каковым на всем протяжении средневековой истории был дворянин. Действительно, тяжелые доспехи и вооружение требовали недюжинной физической силы, обеспечить же ее можно было только обильными трапезами с большим количеством жиров и мяса.

Пытаясь воздействовать на свою непослушную паству, духовные лица указывали на то, что обжорство и пьянство аристократов умаляют порции нищих и больных, которым, по обычаю, должны были отправляться остатки дворянских трапез. Проповедники с кафедр проклинали обжорство и пьянство знати, сравнивая чревоугодников с богачом из притчи о Бедном Лазаре (Лк. 16:19–31). Многочисленные нравоучительные Библии украшались миниатюрами, изображавшими Богача за столом, уставленным яствами, и Нищего, который подбирает крошки со стола, и затем — того же Богача в адском котле и Нищего в раю. Во времена Позднего Средневековья, когда постепенно менявшийся общий настрой приучал ценить чужой труд и время, любителей поесть и выпить упрекали в том, что они бессмысленно растрачивают богатство, нажитое потом и кровью бедняков. Ничто не помогало — единственной разницей стало то, что в это время к армии аристократов присоединились нувориши, столь же рьяно растрачивающие свое состояние на еду и питье, стремясь ни в чем не уступать высшей знати.

Дворянство в массе своей оставалось глухо ко всем воззваниям. Конечно же, из его среды порой выделялись отдельные подвижники, ограничивавшие себя в пище и питье во имя вечного спасения, но подобные случаи во все времена оставались единичными. Так, среди французских королей один лишь Людовик Святой, устраивая роскошные пиры, как ему и полагалось по званию, питался исключительно скромно, порой отказывая себе в мясе и вине.

Подавляющее большинство представителей высшего сословия были далеки от того, чтобы впускать попов в свою повседневную жизнь, становясь де-факто в подчиненное к ним положение. Церковная власть, по мнению большинства, должна была заканчиваться на пороге церкви, отнюдь не вмешиваясь в частную жизнь своей паствы, а для того, чтобы откупиться от божьего гнева, существовали проверенные средства — посты, молитвы или даже деньги в виде милостыни профессиональным нищим и щедрых пожертвований на церковь. Богу принадлежало Богово, но и о кесаре, как известно, не следовало забывать.

Жирен, что каноник, или Обжорство духовных

Существует известная протестантская карикатура, где каноник с раздутым животом жадно припал к бочонку с вином. Надпись под рисунком гласит «Выпью за всех!»

С точки зрения основателей многочисленных католических орденов, монашеский образ жизни воспринимался как добровольная жертва перед Богом, желание ради торжества веры наложить на себя особые ограничения, выходящие за пределы обыденного. Среди таких ограничений обязательным был пожизненный пост, как мы уже видели, восходящий к очень ранней христианской традиции. Мотивировалось это тем, что вплоть до потопа человечество вело строго вегетарианский образ жизни, мясо же (как и вино) было разрешено спасшимся на ковчеге «ибо помышление сердца человеческого — зло от юности его». По мнению многих церковных деятелей, после того, как прозвучат трубы Страшного Суда, навсегда освободившееся от греховности и смерти человечество навсегда вернется к непорочной вегетарианской диете. Кроме того, полагалось, что мясо и жир способны разжечь половое влечение, которое монаху требовалось раз и навсегда в себе подавить. Дело доходило до того, что статут атрижского ордена, отличавшегося особенно строгим уставом, требовал от своих членов немедленно покидать кухню, если там готовились мясо, кости и жир.

Однако, соглашаясь в этом пункте, отцы-основатели монастырей и орденов дальше резко расходились между собой в том, насколько строгим должно быть это ограничение. В частности, Св. Бенедикт, положивший начало ордену, позднее названному его именем, позволял есть мясо тяжелобольным, в то время как орден картезианцев, категорически его отвергая, запрещал также рыбу — она допускалась только в качестве праздничного блюда. Впрочем, в одной из его ветвей (клюнийцы) рыбу позволяли, но только дешевую… иными словами, ситуация запутывалась до крайней степени. Ничего удивительного в этом не было — речь шла исконно о подвиге во имя веры, и ясное дело, этот личный, продиктованный душевным порывом подвиг каждый понимал по-своему.

Следует заметить, что эта чрезмерная строгость в самом клире особого энтузиазма не вызывала. Авторы нижеприведенных цитат жили во времена Раннего Средневековья и зачастую оставались неизвестными, но резкость их высказываний говорит сама за себя. Так, некий монах из аббатства Лигуже оставил после себя следующий тезис: «Если Киринеянин и способен питаться лишь вареными травами и перловым хлебом, то к этому его приучила природа и необходимость. Но мы, галлы, не в состоянии вести ангельский образ жизни». Анонимная «Книга Сид-рака» (ок. XIII века) вопрошает: «Неужто грешно употреблять любую пищу?». И, наконец, опровергая довод о том, что мясо разжигает половое влечение, известный богослов времен Средневековья Гильом де Провен утверждал, что «из опыта всех, кто это знает, именно молоко, масло и сыр разжигают сладострастие сильнее, нежели мясо животных».

Статут 1254 года запрещал монахам-картезианцам есть мясо, без права нарушать это постановление под каким-либо предлогом. Отвергнуто было даже предложение папы Урбана IV в виде исключения позволить его для тяжелобольных. «Если больные начнут есть мясо, то следует опасаться, что многие другие тоже захотят счесть себя заболевшими, а если они больны на самом деле, захотят воспользоваться своей болезнью. Больница будет постоянно полной, а церковь — пустой…». Они знали свой контингент, проницательные руководители ордена!

Впрочем, как известно, для любого закона всегда найдутся не менее законные основания, чтобы его не исполнять. Когда проходил первый порыв, многие из новообращенных начинали тяготиться монастырскими строгостями и тосковать о привычном образе жизни. Умирал прежний настоятель, на его место приходил другой, куда более либеральный, в неприступной ранее стене запрета появлялась щель — и дальше все приобретало уже необратимый характер. Мясом стало можно и даже нужно лакомиться после кровопускания, во время путешествия по морю (у кармелитов), по воскресеньям, в случае если за столом находится важный гость… в конечном итоге, к началу XIV века прежние запреты были забыты прочно и окончательно, и монахи принялись вволю угощаться говядиной, свининой, жареной или печеной птицей и прочим в том же роде. Ситуация повторялась с пугающей закономерностью, новые и новые ордена, вначале объявлявшие о желании вести нищенский образ жизни, через два-три поколения уже не отличались от всех остальных.

«Жирен, что каноник» во французском языке превратилось в пословицу. Ханжество духовных, которое поносили и высмеивали многочисленные куплеты и фаблио, не появлялось на пустом месте. Упрощенный подход к делу, характерный для авторов XVIII века, и вслед за ними советских историков (религия как сознательный обман), пожалуй, следует считать несколько некорректным. Не будем забывать, что духовенство того времени состояло из глубоко верующих людей, да и странно было бы в Средние века ожидать чего-то иного. Читая сохранившиеся дневники и письма духовных лиц того времени, мы не найдем в них ни намека на цинизм или насмешку в отношении религиозных воззрений. И простой монах, и епископ прекрасно понимал, что, потакая сиюминутным желаниям, он рискует спасением своей души.

Другое дело, что ревнителей, готовых положить на алтарь веры свою (а заодно и чужую) жизнь, во все времена было немного. Абсолютное большинство представителей духовного сословия славились трезвой рассудительностью и достаточно твердым характером, чтобы отличать веления Бога от мнения того или иного толкователя Священного Писания. В случае, если один святой требовал воздержания от мяса, а другой не менее святой его позволял, стороннему слушателю представлялась отличная возможность выбрать тот путь, который он считал для себя наилучшим, оставаясь в собственных глазах совершенно честным и искренним католиком. Другое дело, что для подавляющего большинства мирян, требовавших от духовного сословия евангельской чистоты и строгости нравов, подобное действительно представлялось казуистикой и притворством, что вкупе с упадком нравов и погоней за роскошью, характерными для Осени Средневековья, немало посодействовало тогдашнему кризису церкви.

Мужицкий рай: страна бесконечного изобилия

Далёко в Море-Океане,

Отплыв с испанских берегов,

Достигнешь ты страны Кокани —

Щедрейшего из всех краёв!

Господский (и жреческий) рай, сведения о котором мы черпаем из литературных и теологических источников прошлых эпох, лишь вскользь упоминает о еде. Оно и ясно: для аристократа или служителя богатого храма ломящиеся под тяжестью яств и напитков столы были чем-то разумеющимся само собой, той частью обыденной жизни, которая «другой не бывает». Центральной темой выступают скорее вечная весна и вечная молодость, отсутствие войн и болезней, пышные цветы и деревья. Господский рай похож на средневековый сад любви — здесь все прекрасны, звучит чудесная музыка и вечно благоухают цветы.

Рай земледельца уже в самое раннее время был совершенно иным. Первые сведения о нём донесли нам древнегреческие комедиографы V века до нашей эры Кратес (комедия «Дикие звери») и Ферекрат («Персы», «Амфиктионы»). Их Золотой век утопичен и притягателен: то были времена, когда реки из супа несли в своём течении куски вареного мяса, рыбы сами собой являлись в дома счастливых долгожителей и, аккуратно изжарившись в очаге, ложились в тарелки, ветки деревьев сгибались под тяжестью эгинских пирогов и кусков козлиного сычуга, печёные жаворонки падали в руки. Весьма аппетитная утопия, не правда ли?

До нынешнего времени невозможно с достаточной точностью ответить на вопрос, обязана ли страна вечного изобилия — Кокань или немецкая Шлараффия — своим происхождением этой старинной утопии, продолжалась ли традиция с античных времен или, на какое-то время забывшись, возникла снова, уже в новых исторических условиях. Фольклор античности и Раннего Средневековья сравнительно мало изучен, да и сама сохранность источников, содержащих запись народных притч, фаблио, сказок и песен, оставляет желать лучшего. Так или иначе, имя страны Кокань, изменённое на латинский лад — «Кукания», впервые появляется в известном сборнике песен немецких бродячих школяров «Carmina Burana» (ок. 1225–1250 гг.).

Раз появившись на свет, страна Кокань уже не сходит со страниц средневековых манускриптов; Жан Делюмо, специально посвятивший себя этой теме, насчитал в одной Франции не менее 12 вариантов этого мифа, в Италии их было уже 33, в Германии — 22 и, наконец, в Голландии и Бельгии — 40. Страна вечной молодости и бесконечного изобилия, Кокань лежит где-то посреди Атлантики, куда корабль попадает, гонимый жестоким штормом, и морякам (в одном из вариантов легенды) приходится буквально проедать себе дорогу сквозь аппетитную гору из печеного теста, загораживающую им путь. Здесь дома сложены из пирогов, с деревьев свешиваются жареные гуси и каплуны, фрукты растут исключительно в виде цукатов, и даже собачьи поводки и лошадиная упряжь сделаны из связок колбас. Здесь реки текут вином, пивом и мёдом, а добрый король Кокани живет в сахарном замке. Здесь бьёт ключ вечной молодости, и смелые и добрые жители не знают болезней и смерти. Впрочем, у Кокани есть одна особенность: покинув эту страну, ты уже никогда не найдёшь к ней дороги.

Явление коканьского мифа совершенно логично и объяснимо. Обратим ещё раз внимание на дату — 1250 год. К середине XIII века обозначились первые признаки жесточайшей экологической катастрофы, раз и навсегда похоронившей относительное благополучие Высокого Средневековья. Отучить же человека, постоянно испытывающего недостаток жиров, витаминов и просто недостаток полноценных вкусовых ощущений, от мыслей о еде и питье, от удовольствия при виде накрытого стола было попросту невозможным. Таким образом, и в среде простонародья попытки борьбы со смертным грехом чревоугодия закончились сокрушительным поражением. Чего, в конечном итоге, и следовало ожидать.

Борьба с доктриной в эпоху гуманизма. Новое мышление новых времен

Уже к началу XIII века церковные мыслители, кроме, пожалуй, самых твердолобых, постепенно стали понимать, что доктрина не работает. Отсутствие интереса к пище не удавалось привить даже в среде монашества — не говоря уже о куда более многочисленном светском населении. Хочешь не хочешь — приходилось признавать, что высокое общественное положение с необходимостью требует для своего утверждения обильных и пышных пиров, что удовольствие от хорошего обеда неискоренимо, и наконец — что совместная пища и питье объединяют и сплачивают людей.

В церковной среде стали раздаваться голоса, напоминавшие о том, что ни Христос, ни его апостолы отнюдь не чурались накрытого стола, что еда сама по себе не может быть ни грешной, ни праведной, вопрос лишь в том, как к ней относиться. Фома Аквинский, великий мыслитель XIII века, заложивший основы современной католической философии — томизма и неотомизма, — справедливо указывал, что получать удовольствие от съеденного и выпитого есть чувство совершенно естественное, иными словами, угодное Создателю, и нездоровое недоедание является не меньшим грехом, нежели обжорство. Таким образом, вопрос состоит лишь в том, чтобы в погоне за обильной и вкусной пищей не уподобить себя животному.

Пылкий и красноречивый Жан Жерсон, глава Парижского университета, представитель нарождавшегося в те времена учения — гуманизма, — справедливо указывал, что насильственное удержание уставшего, голодного человека от пищи способно породить грехи много худшие, чем чревоугодие само по себе: гнев и зависть жертвы и гордыню моралиста, возомнившего себя особым, отмеченным печатью божественной благодати существом.

Мари-Лан Нгуен (фотограф). Жозеф Фелон. Статуя Жана Жерсона, вторая половина XIX в. (Сорбонна, Париж)

Во времена Осени Средневековья (XIV–XV вв.) общественное мнение в церковных, а затем и в светских кругах решительно положило себе основанием определять чревоугодие как переедание и пьянство — и определение это дожило до наших дней. Многочисленные «Зерцала» для принцев тех времен ненавязчиво проводили аналогию между жадностью к пище и тиранией, сосущей кровь из подданных. Идеалом короля становился Св. Людовик, действительно отличавшийся крайней воздержанностью в пище.

Еще одним последствием «нового мышления» стала особая требовательность к застольным манерам. Мысль здравая — тот, кто не теряет возможности трезво рассуждать, не уподобится свинье. Под пером поэта Эсташа Дешампа, верного соратника короля Карла VI, оживал настоящий бестиарий обжор и выпивох. «Ибо один чавкает будто свинья, другой — другой гримасничает ровно обезьяна…». Родившись в среде высшей аристократии, застольный этикет постепенно стал распространяться и на прочие сословия.

Новые правила запрещали хватать со стола лучшие куски, жадно глотать и давиться, шумно дуть на питье, говорить с полным ртом и т. д. Надо сказать, что подобная нравоучительная литература действительно получила широкое распространение, и достаточно быстро достигнутым результатом стало то, что удалось преодолеть с давних пор закрепившийся отвратительный обычай: во время пиров очищать желудок, чтобы продолжать есть и пить. Античные застольные манеры получали новую жизнь, философия и мысль сделали новый шаг вперед. Европа готовилась к Новому времени.