Книга: В поисках Библии: Тайны древних манускриптов

Назад: Две ученые дамы в Леванте

Дальше: Новые данные о новом завете

Неуловимый «Дидтессарон»

…И которого лист не вянет.Псалом 1

Нередко случается, что один клочок рукописи, невзирая на свои ничтожные размеры, вызывает бурю восторгов. В одной из предыдущих глав мы упоминали «Логии» — изорванную страницу из папирусной книжки, выкопанной Гренфеллом и Хантом в Оксиринхе и сразу же после ее обнаружения наэлектризовавшей всех исследователей раннего христианства. Нечто подобное произошло с «Папирусом Нэша», который в течение долгого времени оставался самым древним еврейским манускриптом с текстом Ветхого Завета. В один ряд с этими двумя рукописями можно поставить другой фрагмент, по содержанию также относящийся к Священному Писанию, но выполненный на пергамене, а не на папирусе. Он представлял собой отрывок из так называемого «Диатессарона», древней «гармонии», или согласованного единого текста, построенного на материале четырех канонических Евангелий.

Перед тем как ему вновь появиться на свет, «Диатессарон» уже в течение почти столетия был предметом яростных споров. Какова была его форма? На каком языке он был первоначально написан? Может ли он служить свидетельством древности и подлинности Евангелий? Одно только было ясно: если существовал некий «Диатессарон», составленный в середине II в. н. э., то все четыре Евангелия должны были получить свою окончательную форму по меньшей мере несколькими десятилетиями ранее. Открыть столь ранний текст стало теперь важнейшей задачей библеистики. До тех пор, пока в 1933 г. не был найден крохотный фрагмент «Диатессарона», эти поиски несли на себе налет донкихотства. В период своего наибольшего успеха они были связаны с одним из выдающихся археологических предприятий 1920-х годов. И эти поиски снова приводят нас в области, лежащие за пределами Египта.

В ходе событий, явившихся прямым следствием Первой мировой войны, когда союзники оказались вовлеченными в «полицейские акции» против арабов в северных областях Месопотамии и Восточной Сирии, британские войска были размещены в одной пустынной местности в верховьях Евфрата, неподалеку от скопления туземных лачуг, носившего название Салахийя (Са-лихийя). Капитан Мэрфи, командир сипаев, выбрал для размещения покрытый руинами участок, расположенный на легко обороняемом обрывистом мысе, с трех сторон окруженном рекой и пересохшими руслами — вади. Как и многие другие местности Плодородного Полумесяца, участок хранил явные следы обитания в прежние времена. Его покрытые песком руины были окружены производящими внушительное впечатление стенами, которые, учитывая естественное расположение участка, указывали на то, что здесь была крепость. Но древнее наименование ее было неизвестно, и по всему было видно, что ее еще не касалась лопата археолога.

Мэрфи приказал своим людям копать в пределах городской стены траншеи и землянки. Именно тогда он наткнулся на большой зал у северо-западной стены. Мощные ветры пустыни уже частично освободили зал от массы песка, под которым он некогда был погребен. Взглянув на стены, Мэрфи увидел ярко раскрашенные фрески, изображающие диковинное скопище восточных богов и поклонявшихся им людей. Он был удивлен не менее, чем собиратели жевательной смолы в Юкатане, набредшие в глубине тропических джунглей на великолепные расписанные святилища майя. Капитан Мэрфи, исполненный сознания долга, послал рапорт о своем открытии, а также зарисовки британским властям в Багдаде. Как раз в это время американский египтолог Джеймс Г. Брэстед, приехавший на Ближний Восток в научную командировку от Восточного института Чикагского университета, проездом оказался в Багдаде. Гертруда Белл, руководившая тогда археологическими работами в Месопотамии, убедила его исследовать фрески, действуя от имени британского верховного комиссара. Вот таким образом этот древний укрепленный город и стал известен современному миру. Брэстед вскоре сумел идентифицировать его по надписи на одной из больших фресок. Это был Дура-Европос — название, которое ныне в истории искусства и культуры Ближнего Востока окружено магическим ореолом.

Дура никогда не был чем-либо большим, нежели второстепенным пограничным сторожевым постом, и ему далеко до той славы, которой овеяны названия более древних ассирийских, вавилонских и шумерских поселений, расположенных в долине Тигра и Евфрата (как ни странно, популярная литература по археологии уделяла ему пока мало внимания), хотя во многих отношениях он оказался отнюдь не менее замечателен. И не потому, что он как город мог иметь в древности сколько-нибудь существенное значение, но благодаря его поразительной сохранности и сложным, до сих пор недостаточно изученным проявлениям его культуры. Он представил нам достоверное и пока что не имеющее себе равных свидетельство того, как взаимодействовали на Ближнем Востоке многообразные культурные влияния на протяжении шести сотен лет после завоеваний Александра. Этот город достиг расцвета почти тысячу пятьсот лет спустя после падения Угарита в XII или XIII в. до н. э. Но он свидетельствует о своей космополитической эпохе столь же достоверно, как и тот, более древний, сирийский город. Здесь тоже встретились Восток и Запад. Дура, как мы скоро увидим, вполне заслужил свой несколько банальный титул «Помпеи Сирийской пустыни».

Он был основан в 300 г. до н. э. на месте более древнего поселения (отсюда первая часть названия — Дура, ассиро-вавилонское слово, соответствующее европейскому «город», «бург») македонским чиновником Никанором по поручению Селевка Никатора и был назван Европосом в честь родного города Селевка в Македонии, который был, по-видимому, также родиной некоторых из его первых колонистов. Город, вероятно, создавался как звено в цепи военных укрепленных пунктов вдоль стратегической дороги империи Селевкидов. С этой точки зрения он занимал великолепное положение, находясь примерно на полпути между столицей Селевкидов Антиохией в Сирии и Селевкией-на-Тигре (близ современного Багдада), в месте, где была удобная переправа через Евфрат. При Селевкидах город представлял собой в основном поселение-колонию македонских солдат. После завоевания Дура во второй половине II в. до н. э. или в начале I в. до н. э. парфянами, иранскими родичами персов и мидийцев, стало расти значение его как поселения на караванном пути, пограничной крепости и гарнизонного города. С этого времени он становится процветающей перевалочной базой, через которую проходила караванная торговля Пальмиры.

В парфянский период иранцы и особенно представители ряда семитских народностей смешались путем брачных союзов с укоренившимися здесь греко-македонскими семьями. Хотя в городе по-прежнему говорили по-гречески и сохранялась греческая культура, благодаря двум основным этническим компонентам — семитскому и иранскому — происходило неуклонное сближение с Востоком. В I в. н. э. это был процветающий город, и большинство его самых красивых и больших храмов датируется этим периодом. Когда Дура в 164–165 гг. н. э. был завоеван римлянами (до этого он на короткое время был взят Траяном примерно в 117 г.), золотым дням его пришел конец. Оккупированный римскими колониальными войсками, он служил теперь базой для операций против парфян. Во время солдатского бунта в 244 г. н. э. здесь был убит римский император Гордиан III. Вскоре после этого сасанидский царь Шапур, организатор мощного персидского наступления, взял город в ходе своего марша на Антиохию. Несмотря на контрнаступления римлян и победу Аврелия над Зенобией, царицей Пальмиры, римские солдаты, очевидно, уже больше не занимали Дура. В период римского владычества было построено мало зданий, если не считать святилищ новых культов, которые здесь, как и повсюду в военных городках на границах Римской империи, росли как грибы после дождя. Очевидно, город был покинут жителями где-то после середины III в. н. э., поскольку ни одна из тысяч найденных при раскопках монет не датируется позднее чем 256 г. н. э. Все это выяснилось в ходе ряда археологических кампаний, проведенных одна за другой в промежутке между двумя мировыми войнами.

Миссия Брэстеда была недолгой. Собственно говоря, еще по пути в Салахийю он услышал о том, что англичане собираются эвакуировать оттуда свои войска. Так что у него оставался только один день на то, чтобы обследовать развалины и фрески до того, как район будет уступлен арабам. «Это была самая большая по объему работа, когда-либо проделанная археологом за один день», сказал Джотэм Джонсон, американский археолог, принимавший участие в раскопках, проводимых под руководством М. И. Ростовцева в Дура десятью годами позже.

Перед выводом британских войск в распоряжение Брэстеда была предоставлена большая команда солдат под начальством сержанта. В анналах археологических полевых работ это был не первый пример того, как помощь военных во многом способствовала успеху раскопок. С их помощью Брэстед расчистил и сфотографировал несколько больших фресок, делая заметки обо всем, что он обнаруживал. Но даже столь короткое пребывание в Дура раскрыло перед Брэстедом все значение этого города и имело следствием создание им новаторского исследования «Восточные истоки византийской живописи», которое «явилось изысканнейшей археологической сенсацией».

Вернувшись с бурлящего Ближнего Востока, Брэстед выступил с докладом о своем открытии во французской Академии надписей и изящной словесности в Париже. Как раз тогда этот район был намечен к включению во французскую подмандатную территорию в Сирии, и французы решили развернуть в Дура крупную археологическую кампанию. Экспедицию возглавил бельгиец Франц Кюмон, член Академии, известный своими работами по манихейству и другим тайным культам древности. В помощь Кюмону был придан отряд французского Иностранного легиона. За два сезона Кюмон сделал замечательные находки, среди которых наиболее сенсационными были, пожалуй, тексты на пергамене. Хотя прочтение их само по себе дало некоторые интересные данные — это были главным образом деловые записи на арамейском, сирийском, пахлави (пехлеви) и греческом языках, — сама находка документов вызвала переполох в ученом мире по двум веским причинам. Во-первых, давно уже стало фактически догмой, что если не брать в расчет Геркуланум с его герметической изоляцией, то нет больше места за пределами Египта, где могли бы сохраниться древние тексты, написанные на непрочных материалах. Отдельные находки, как, например, куски веллума (вид тонкого пергамена), открытые в Авромане (Курдистан) в 1909 г., обычно не принимались во внимание. Во-вторых, как только было установлено, что один из клочков веллума, найденный в Дура, был покрыт письменами в самом начале II в. до н. э., традиционная версия о том, что первым ввел в употребление пергамен царь Пергама Эвмен II, боровшийся с египетским эмбарго на папирус, утратила всякую достоверность как по хронологическим, так и по географическим соображениям. Впрочем, на протяжении некоторого времени мало что из находок привлекало такое же внимание, как живописные изображения пальмирских богов на стенах храма, которым Дура и обязан своим случайным открытием. К сожалению, вскоре после отъезда Брэстеда роспись возбудила ярость кочевников-арабов, которые, следуя заповеди Корана, безжалостно изуродовали или разрушили лица.

Экономический кризис 20-х годов сделал невозможным ни для французской Академии, ни для сирийского правительства субсидировать какие-либо дальнейшие работы, и Кюмон после двух сезонов был вынужден прекратить раскопки. Когда об этом узнал Ростовцев, он обратился к своим французским коллегам и получил их согласие на то, чтобы привлечь американские фонды с целью возобновления раскопок в Дура. С этого момента Йельский университет, дружески сотрудничая с французской Академией надписей, стал основным организатором десяти последовательных ежегодных экспедиций (1928–1937). Общее руководство было теперь в руках М. И. Ростовцева, которому умело помогали многие французские и американские археологи, особенно профессор К. Хопкинс из Йеля.

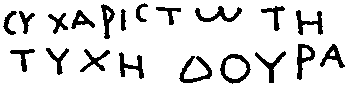

«Я взываю (или: „обращаюсь с благодарностью“) к Фортуне города Дура». Эта первая надпись, обнаруженная экспедицией Йельского университета на главных воротах Дура, явилась добрым предзнаменованием для группы американских и французских ученых, которую возглавил М. И. Ростовцев.

То, что наметилось уже при первых раскопках Кюмона, было теперь полностью подтверждено в ходе крупных франко-американских работ. Сокровищница найденных здесь предметов ремесла и искусства сочетала в многообразии своих черт элементы македонской, греческой, арабской, парфянской, пальмирской, римской и даже индийской и анатолийской культур. В Дура составилось то сочетание различных творческих сил, которое преобразило Ближний Восток после прихода Александра и подготовило расцвет нового мира — возрожденной сасанидской Персии, Византии и ислама, в свою очередь внесших большой вклад в культуру европейского Средневековья и Возрождения. Нужен был именно такой археолог, как М. И. Ростовцев, с его тонким историческим чутьем, чтобы выявить степень значимости и оттенки всех этих многообразных течений в искусстве, архитектуре и религии Дура. Здесь, указывал М. И. Ростовцев, ученые смогли впервые осознать роль Месопотамии как места встречи трех великих цивилизаций, о которых археология до тех пор почти ничего не могла сказать: греко-иранской цивилизации парфян, греко-семитской — Вавилонии, Сирии и Финикии и греко-анатолийской — Малой Азии.

В начале своей карьеры М. И. Ростовцев увлекся Помпеями (он посвятил им свою студенческую дипломную работу), и этот интерес не угасал на протяжении всей его долгой жизни. Как и в случае с Помпеями, археологическая ценность Дура намного превосходит его политическое или культурное значение в древности. В обоих городах руины и различные предметы, найденные в них, отлично сохранились.

К тому же Дура был настоящим музеем настенной живописи, благодаря которой ученые смогли проследить эволюцию древнего искусства фресковой живописи и развитие ее на Ближнем Востоке. Как и в Помпеях (и Геркулануме), сумма полезной информации здесь резко возрастает за счет многочисленных надписей, вездесущих граффити и дипинти (грубые надписи и рисунки, нацарапанные на стенах), которые проливают свет на образ жизни и мировоззрение человека.

После почти десяти лет раскопок американские ученые были озадачены полным отсутствием в Дура христианских и иудаистских мест поклонения. Это казалось еще более удивительным, если принять во внимание популярность всякого рода религиозных культов в римскую эпоху, распространенность в этот период христианства, рвение, с каким евреи в Сирии и Месопотамии насаждали свою веру, и терпимость, с которой к ним относились. Было выдвинуто несколько сложных объяснений. Но затем ход дальнейших раскопок показал, насколько ложное мнение могут создать аргументы ех silentio (от умолчания). Во время кампании 1931–1932 гг. было обнаружено относящееся к III в. помещение для собраний христианской общины с купелью, которая теперь перевезена в Йельскую галерею изящных искусств. Это помещение считается древнейшей из существующих церквей; по нему ясно видно, что оно развилось из домашнего святилища в резиденции богатого частного лица.

В следующий сезон были сделаны еще более поразительные открытия, в их числе — синагога, перестроенная в 245 г. н. э. на пожертвования богатых членов еврейской общины. Эта находка принесла Дура, пожалуй, больше славы, чем любая из сделанных ранее. Помещение было украшено серией великолепных фресок, иллюстрирующих эпизоды из Ветхого Завета и Талмуда. Не считая мозаик в Палестине и некоторых еврейских украшений на стенах катакомб Рима и в Александрии, эти фрески были, по существу, единственными выдающимися образцами еврейских произведений искусства и древностей того периода. Более того, они находятся в явном противоречии с известным запретом (Исход 20, 4) создавать кумиры и изображения. Очевидно, в эллинистическое и римское время этот иконоборческий тезис получил более либеральную трактовку. Однако спрос на подобную живопись возник никак не ранее III в. н. э.

По меньшей мере столь же замечательной, как и синагога, была другая находка, сделанная в 1933 г. Мы уже упоминали о том, что в Дура, как и в Египте и Геркулануме, сохранились древние письменные документы. Кюмон обнаружил большое количество текстов, нарушив почти полную монополию Египта на эти драгоценнейшие из археологических объектов. Он нашел закладные, контракты, акты и другие документы. На любопытном кожаном щите (так называемый скутум) описаны по-гречески странствия его владельца. Ростовцев питал большие надежды на то, что может быть открыто еще много рукописей, возможно литературного содержания. И он не был разочарован. Ростовцев и его помощники были удивлены тем фактом, что большинство найденных до сих пор документов было обнаружено в одном секторе у западной стены города. Вскоре они откопали первый папирус на одном из участков, уже исследованных Джотэмом Джонсоном, а Кларк Хопкинс, возглавлявший в том году полевые работы, по счастью раскопал помещение, которое оказалось как будто бы канцелярией римского префекта.

А затем, в марте 1933 г., Хопкинс, производя раскопки у крепостного вала к северу от пальмирских ворот, недалеко от еврейской синагоги и христианской церкви, поднялся наверх с фрагментом греческого пергаменного свитка, который один уже обеспечивал Дура археологическое бессмертие. Как оказалось, это был отрывок из Нового Завета III в., выполненный четким некурсивным письмом, «не без некоторого изящества и энергии», и содержащий только пятнадцать строк, четырнадцать из которых можно было свободно прочесть. Основываясь на его состоянии и месте обнаружения, группа исследователей из Йеля смогла реконструировать судьбу этого обрывка: «Его скомкали в руке и выбросили, как клочок ненужной бумаги. Но он сразу упал или был занесен впоследствии в большую насыпь из земли, золы и мусора, которую римский гарнизон соорудил вдоль внутренней стороны западной стены города в ходе подготовки к осаде. Здесь он был огражден от воздействия стихий разными материалами, насыпанными сверху и вокруг него, слоем сырцового кирпича, которым была покрыта насыпь, и песком пустыни, в конце концов засыпавшим весь город». Солдаты Рима в ожидании нападения персов возвели эту громадную насыпь для того, чтобы укрепить западную стену на той единственной стороне города, которая не была достаточно защищена самой природой. Насыпь была сооружена в 254 г. н. э. или позже, но не позднее 257 г. Таким образом, мы располагаем по крайней мере одной достоверной датой, вернее, тем, что логики назвали бы terminus ad quern («верхний предел», то есть предел, позже которого данный документ никак не мог быть написан). Как то было и со стенами Фемистокла в Афинах, построенное в спешке фортификационное укрепление, для возведения которого без разбору использовались любые подручные материалы, оказалось находкой для археологов.

Что касается происхождения собственно текста на пергамене, то изобретательные йельские ученые отважились сделать весьма вероятное предположение: что он мог происходить из христианского святилища, раскопанного ими в прошлом году. «Вполне вероятно, — писал Карл X. Крелинг, идентифицировавший текст, — что свиток, которому принадлежал наш фрагмент, использовался при богослужениях в святилище. Вероятность этого подкреплялась тем фактом, что участок, на котором был обнаружен фрагмент, находится на расстоянии только двух городских кварталов к северу от церкви, разрушенной, чтобы сделать возможным возведение насыпи, в которой и был обнаружен пергамен. Поэтому дата построения церкви (как было доказано, она, по-видимому, построена между 225 и 235 г. н. э. — Л. Д.) может быть принята в качестве приблизительной даты написания нашего фрагмента, который, вероятно, был частью свитка, заказанного основателем церкви. Если это так, то копия была сделана примерно в 222 г., и, хотя, разумеется, мы не располагаем никакими данными, указывающими на то, где мог находиться ее архетип, очень соблазнительно предположить, что этим местом была Эдесса (ведущий христианский центр того времени в Северной Месопотамии. — Л. Д.)».

На основе первого впечатления было решено, что пергамен из Дура относится к концу главы 15 Евангелия от Марка, к стихам 40–43, включающим и знаменитый эпизод, в котором Иосиф Аримафейский ходатайствует о выдаче тела Христа. Дальнейшее изучение показало, что этот краткий отрывок содержит материал, взятый из всех четырех Евангелий. Другими словами, речь идет о том, что ученые, изучающие Новый Завет, называют «гармонией»; это сводное повествование, по кускам составленное из всех канонических описаний жизни Христа. Предложенная Крелингом идентификация данного фрагмента с Татиановым «Диатессароном» была, каким бы неожиданным и удивительным ни казался этот факт, безоговорочно принята учеными всего мира. Хотя пергамен и был до обидного кратким, его появление оказалось эпохальным событием в изучении Нового Завета — совершенно несоразмерно его малой величине и неказистому виду.

Но все это скорее лишь последняя глава (если только в будущем не будет добавлено новых), а вовсе не полная история загадочного и неуловимого произведения христианской литературы, которому отводится столь значительная роль во всех исследованиях ранней истории Нового Завета.

«Диатессарон» представлял собой сводное жизнеописание Христа, составленное Татианом, творившим во II в., апологетом, ассирийцем по происхождению, долгое время жившим в Риме, где он был учеником Юстина . Вследствие обвинений в ереси он был вынужден уехать из Рима и вернулся на свой родной Восток, где позже склонился к гностицизму. Вероятно, Татиан написал «Диатессарон» по-гречески во время своего пребывания в Риме, а затем сам же перевел его на сирийский. Во всяком случае, «Диатессарон», явившийся на свет где-то в 150–170 гг. н. э., был впоследствии принят как более или менее официальная версия Евангелий сироязычными церквами и скорее всего вытеснил все соперничающие тексты. Затем, в V в., он был осужден Церковью, сурово преследовался и уничтожался и был заменен «Пешиттой» . То, что «Диатессарон» был широко принят, видно из экзегетических писаний сирийских теологов, которые предпочитали основывать свои комментарии на версии Татиана, а не на четырех «отдельных» Евангелиях.

Название книги греческое и означает «На четыре» или «По четырем»; это музыкальный термин, подчеркивающий природу данного произведения как «гармонии», т. е. связного повествования, составленного из наиболее существенных мест в текстах четырех евангелистов своего рода «методом клея и ножниц». Евсевий в IV в. назвал эту книгу «какой-то лоскутной мешаниной из Евангелий».

То, что первые три Евангелия — от Матфея, от Марка и от Луки — являются синоптическими, т. е. обнаруживают значительное сходство и совпадение в содержании, композиции и словесном оформлении, достаточно хорошо известно. Наличие между текстами Евангелий столь близкого сходства и псевдодублирования (даже тройных повторений) объясняется, по-видимому, тем фактом, что трое состоят в определенной генетической связи друг с другом (Марк считается старейшим из них), а также тем, что в ранней Церкви эти евангельские писания наравне с другими, впоследствии утерянными или объявленными неканоническими, циркулировали отдельно друг от друга. Кроме того, последующие списки каждого из Евангелий, включая Евангелие от Марка, заимствовали друг у друга, тем самым уже склоняясь к известной степени «гармонизации». Все это указывает на вероятность того, что ранние поколения христиан мало заботились о буквальной точности евангельских текстов. И в более позднюю эпоху святой Иероним имел основания жаловаться на то, что текстов было столько же, сколько и списков. Следует также иметь в виду, что отдельные Евангелия существовали еще до того, как появился Новый Завет. Христиане в то время знали только одну Библию — Ветхий Завет. Бедные общины, как правило, могли позволить себе иметь лишь одно из Евангелий и, быть может, несколько Посланий апостола Павла. Но когда христианские центры окрепли и стали достаточно богатыми, чтобы приобрести несколько священных текстов, они постепенно начали склоняться к тому, чтобы объединять их в одном томе. В свете этого «Диатессарон» может рассматриваться как сознательная попытка во всей полноте реализовать уже действующие тенденции путем, во-первых, более последовательной «гармонизации» четырех Евангелий и, во-вторых, путем сведения их в одной книге. Параллельная линия развития, впрочем, в течение некоторого времени, вероятно, пользовавшаяся меньшим успехом, представлена двумя сирийскими Евангелиями — Кьюртоновским и Синайским, каждое из которых определяет собственное содержание как «Раздельные Евангелия», тем самым подчеркивая их отличие от синтетического «Диатессарона».

Открытие этих двух Евангелий, и особенно синайского палимпсеста, поставило вопрос об их связи с «Диатессароном», бывшим долгое время самой популярной версией Евангелий в Сирии. Вообще говоря, исследователи Нового Завета давно уже расценивали «Диатессарон» как важнейший источник информации, поскольку он явно был современником евангельских отрывков, которые цитировали такие Отцы Церкви II в., как Юстин Мученик и Ириней. Нет нужды говорить, что сведение воедино евангельских текстов само по себе предполагает, что эти тексты уже являлись вполне доступными источниками. Короче говоря, этим устанавливается приоритет их написания. Это рассуждение приобретает особую значимость в отношении Евангелия от Иоанна, чье апостольское происхождение скептически настроенная часть ученых XIX в. неоднократно пыталась оспорить. Кроме того, «гармония», составленная исключительно на базе четырех Евангелий, служит подтверждением тезиса о том, что к 170 г. н. э. эти четыре текста уже рассматривались как единственно канонические и составляющие нераздельное целое.

По всем этим причинам давно утраченный «Диатессарон» стал одним из самых вожделенных документов библеистики, чем-то вроде царства пресвитера Иоанна в мире христианских рукописей . Даже в 1925 г. Александр Сутер, выдающийся английский специалист в области Нового Завета, еще писал: «Можно с уверенностью сказать, что греческий оригинал книги Татиана явился бы самым желанным приобретением для текстологической критики Евангелий среди любых других не открытых еще текстов; сирийский текст в его первоначальной форме был бы куда менее ценен».

Тем не менее время от времени предпринимались попытки заочно дискредитировать «Диатессарон» или представить его просто как некий призрак. Так, некоторые авторы давали понять, что, по их мнению, целенаправленные поиски его неминуемо обречены на неудачу. Традиционалисты, с другой стороны, продолжали взывать к «гармонии» Татиана как к доказательству того, что четыре Евангелия были известны в более ранний период, чем это допускалось тюбингенской школой, и уже тогда считались «признанными и авторитетными свидетельствами о жизни Христа». В противовес этому радикалы, очарованные Кристианом Бауром, главой тюбингенской школы критики, на которую нападал Тишендорф, считали, что у них есть неотразимый довод. Так, анонимный автор когда-то очень популярной брошюры «Сверхъестественная религия» зашел столь далеко, что категорически заявил в 1876 г., что «гармонии» Евангелий, написанной Татианом, никогда не существовало. Он подчеркивал неопределенность свидетельства Евсевия и утверждал, что любая ссылка на «Диатессарон» в древней христианской литературе на самом деле относилась к Евангелию евреев, которое само восходит к Евангелию Петра. Это, однако, не привело к прекращению ни поисков «Диатессарона», ни споров. Но ни одной из сторон никак не удавалось сказать последнее слово. И в то время как полемика все продолжалась и продолжалась, в таинственную историю этой книги была вписана новая глава, являющаяся, как выразился Фредерик Дж. Кеньон (которому мы в основном и следуем в данном описании), «одним из романтических эпизодов в истории текстологии» .

Таинственность во многом основывалась на том парадоксальном факте, что, будучи фактически никому не известной, «гармония» Татиана в некотором смысле никогда и не исчезала. Это любопытный феномен, время от времени вновь повторяющийся в истории идей. Можно вспомнить об «утерянном» «Оправдании Аристида», открытом в сирийском варианте Дж. Ренделом Харрисом в 1889 г. в монастыре Святой Екатерины. После опубликования Армитидж Робинсон узнал в нем вполне доступный все это время текст в виде неидентифицирован-ной вставки в текст средневекового романа «Варлаам и Иоасаф» .

В 1836 г. монахи армянского монастыря, находящегося в Венеции, опубликовали на своем языке комментарий с пространными цитатами из «Диатессарона» святого Ефрема, сирийского автора IV в. Некоторые его сочинения были прежде обнаружены на палимпсесте, прочитанном Тишендорфом в Париже. Если требовалось какое-либо доказательство существования утерянного произведения, оно было налицо. Но теологи XIX в. явно не интересовались литературой на армянском языке; армяне же как будто и понятия не имели обо всех дебатах по этой проблеме. То, что последовало за этим, является совсем уже поразительным примером отсутствия взаимных контактов между учеными. Версия сочинения Ефрема, отредактированная неким австрийским ученым, была в 1875 г. издана под эгидой армян. Это также осталось незамеченным, пока в 1880 г. американец Эзра Аббот не привлек внимания своих западных коллег к этому изданию.

Только тогда новость распространилась повсюду, и сразу начало всплывать громадное количество разрозненных фактов. Открытие следовало за открытием. К 1888 г. в распоряжении ученых оказалось два арабских перевода XI в. Один из них мирно лежал все это время в Ватиканской библиотеке и был даже указан в каталоге. Когда этот перевод был показан посетившему Рим высокопоставленному деятелю Коптской церкви, тот вспомнил, что видел другую арабскую рукопись того же содержания в Египте. Был учтен в дополнение к этому и тот факт, что Виктор, епископ Капуанский, в VI в. сообщал об открытии евангельской «гармонии» на латыни, которую он идентифицировал с упоминаемой у Евсевия компиляцией Татиана. Копия его собственной переработки этого текста, основанной на «Вульгате», хранится и по сей день в немецком монастыре в Фульде. Со временем были обнаружены английская, немецкая, французская (а позднее, в 1951 г., даже персидская) «гармонии», которые, как говорят, все можно возвести к Татиану. (Это направление исследований достигло своей высшей точки в 1958 г., когда было объявлено, что найдены две трети сирийского оригинала написанного святым Ефремом комментария к Татианову «Диатессарону». Текст был приобретен по коммерческим каналам одним из самых выдающихся коллекционеров нашего времени — сэром Честером Битти.)

Эти находки раз и навсегда устранили какие бы то ни было сомнения в том, что Татиан действительно составил «гармонию» и что она пользовалась популярностью в древности, но ее оригинальная версия пока что не давалась в руки ученым. Арабская и другие версии вряд ли могли служить полноценной заменой, поскольку их тексты были приспособлены к поздним «официальным» переводам Нового Завета, «Пешитте» и «Вульгате». Большинство жгучих проблем текстологии, возникших в связи с сирийскими Евангелиями, пока оставались неразрешенными.

Перелом наступил, как мы видели, с появлением фрагмента из Дура. По общему признанию, данные, предоставляемые самим этим фрагментом, были прискорбно скудны. Но все же он подарил ученым бесценные откровения и надежды на будущее.

В общем, открытие в Дура следует расценить как драматическое звено в долгой цепи исследований, посвященных загадочному «Диатессарону». Когда Йельская экспедиция вынуждена была прекратить работы в 1937 г. по знакомой причине «недостатка средств», Дура был раскопан только на одну пятую. Поэтому еще велика вероятность того, что это место может принести новые ключи к загадкам прошлого.

Открытие «утерянного» «Диатессарона» является единственным в своем роде не только потому, что поиск велся сразу несколькими путями, включая и полевую, «земляную», археологию, но и потому, что в истории охоты за рукописями оно представляет парадоксальную ситуацию, когда объект, по мнению многих не существовавший вовсе, фактически никогда и не исчезал. Можно сказать, что эпизод с «Диатессароном», пожалуй, более наглядно, чем другие сходные случаи, показывает, насколько относительны такие термины, как «утерянный» или «открытый». Как и во многих сферах человеческой деятельности, в охоте за рукописями также бывают моменты, когда процесс поисков приносит большее удовлетворение, чем достижение цели.

Назад: Две ученые дамы в Леванте

Дальше: Новые данные о новом завете