Бунт на корабле

Не берусь судить, что именно послужило взрыву недовольства, но думаю, что причин было много. Плохо кормили, редко перевязывали, и бинты, окровавленные и гнойные, присыхали к ранам. Не хватало и пресной воды для питья. Наверное, было еще что-то, но я только о том, что было видно даже нам, детям. Часто вспыхивали скандалы и между ранеными. Часто причиной стычек были «самострелы». Мы сначала не знали, кто такие «самострелы» и почему их так называют. Мы думали, что раненые просто ссорятся друг с другом, как мы, дети, и придумывают друг другу прозвища, а потом мирятся. Непонятно было другое. Нам не разрешали им помогать сами раненые. А когда за ними начинали ухаживать взрослые, всегда поднимался шум. Скоро мы узнали, что «самострелы» — это те, кто не хотел воевать, и чтобы «отвертеться», как говорили раненые, сами в себя стреляли, но так, чтобы ранение было легким. Обычно у них были прострелены мягкие места. Раненые ранеными их не считали. Они для всех были просто «самострелами» и «симулянтами». С ними не делились даже махоркой.

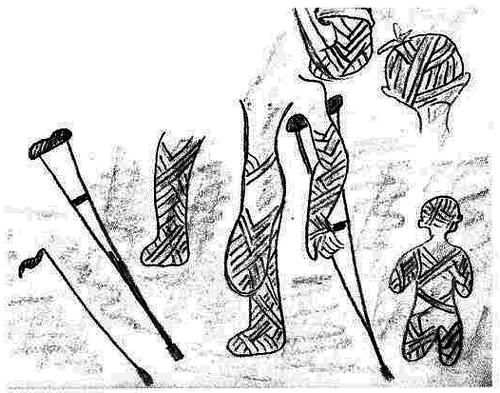

С чего начался скандал на этот раз — не знаю, только один безногий раненый запустил костылем в другого. Начался сыр-бор… Прибежал политрук Иванушкин и начал кричать на безногого, чтобы тот перестал хулиганить. Слово за слово, и зашумели все. Стали кричать, что они голодные, что продукты разворовывают и они не всегда свежие, что не хватает бинтов, лекарств, что плохой уход за тяжелыми, а по пароходу расхаживают жирные, откормленные рожи… Что заботу о раненых взвалили на детей… и пошло, и поехало. Хотя я и не согласна, что на нас, детей, так уж много взвалили. Мы — кто хотел, тот и помогал, как мог и как умел…

Политрук — невысокий, худой, с копной черных кудрявых волос, всегда аккуратен и подтянут. Он пытался перекричать раненых, что-то им говорил, но ничего не было слышно. Раненые требовали начальника госпиталя. Начальник госпиталя Русак был толст, с огромным толстым животом, что не видно было даже ремня. У него была блестящая лысина и толстый, в складках загривок, удивительно белая кожа на лице и очень яркий румянец. Вид этого кругленького человека-колобка еще больше подлил масла в огонь. Кричали, ругались, обвиняли его во всех грехах и в том, что он, «жидовская рожа», жрет в три горла, вон какое брюхо нажрал, морда жирная… Раненые стучали палками и костылями. Лежачие барабанили ложками по кружкам и по спинкам кроватей-нар. Ни начальника госпиталя, ни политрука уже никто не слушал и не слышал. Это был словесный бой местного значения.

Это не передать словами, ибо слов не выбирали и не стеснялись. А потом кто-то вдруг крикнул: «Что с ним разговаривать… За борт его!..» Политрук попытался их образумить, но где там! Их стали вытеснять из стационара на палубу. Раненые пытались схватить его и поднять. Но их боль и его вес не давали возможности это сделать. Все же этот разъяренный улей неумолимо приближался к борту. Было страшно. Кругом море и маленький, набитый до отказа больными и обозленными людьми островок-пароходик. «Крысы тыловые! Мы там, на передовой, дохнем, а вы тут…» Не знаю, что спасло положение, но все обошлось, хотя раненые еще долго бузили и пригрозили, что когда сойдут на берег — напишут куда следует. Наверное, оно так и было. Некоторое время спустя, когда мы вернулись из очередного рейса, нас всех высадили на берег. Какое-то время табором жили на берегу. Пищу готовили на двух кирпичах или камнях, между которыми разводили огонь. Помню, как мама принесла пол-литровую бутылку с каким-то жиром или салом. Жир был полумягкий и крупиночками и очень вкусно пах. Мы доставали его из бутылки длинной палочкой и мазали на Хлеб… Как это было вкусно! До сих пор помню вкус и запах этого жира. А вообще, госпиталь, наверное, получал продукты на сотрудников до самого его расформирования. Нам выдавали сухой паек — концентраты, такие квадратные пакеты с плотно утрамбованным рисом, пшеном, но чаще перловкой — так называемой «шрапнелью». Иногда давали макароны, кофе из горелого ячменя…

Пока жили на берегу, я умудрилась утонуть еще раз, но более благополучно. Наверное, была уже осень, так как на мне были уже ботинки, рейтузы и свитер. Мама с другими женщинами ушла на базар, и я бродила сама по себе. К причалу, в стороне от берега, была привязана лодка. По стропилам я умудрилась спустится в лодку, подтянув ее за веревку. Я улеглась животом на борт и стала смотреть, как плавают в воде рыбки. Они были так близко, и я решила зачерпнуть ладошкой хоть одну из них. Наклонилась за ней… борт черпанул воды, и только меня и видели… Хорошо, что видели, поэтому достаточно быстро и выловили. Конечно же, я и сама пыталась выбраться, но стукалась о днище то головой, то ногами и пыталась руками схватиться за борт, но у меня ничего не получалось. Кто-то поймал меня за одну руку и подтянул меня к борту. Я еще захлебывалась, но услышала, как мне кричат, чтобы я хваталась за борт другой рукой и перекинула через борт ногу. Я не могла этого сделать, так как, пока я барахталась в воде, резинка на рейтузах ослабла, и они спустились ниже колен, и ноги были как связанные. Он не мог этого знать и, рассердившись, схватил меня за шиворот и чуть не вытряхнул меня из всех моих одежек. Вся одежда на мне задралась, и я чуть снова не оказалась в воде. Все же он перевалил меня за борт лодки и стал меня ругать. Потом он отвязал от лодки веревку и, цепляясь за леса сбоку у причала, дотянул лодку до берега. И только теперь я разглядела, что это был какой-то незнакомый мальчишка. А на берегу люди стояли и смотрели, как мы барахтались, но никто нам не помог. На берегу он взял меня за руку и повел к какому-то костру. С меня потоками стекала вода. Но переодеться было негде, да и высушиться тоже. И пришлось мне до прихода мамы сидеть у чужого костерка, на котором что-то варилось. Кроме нас, на берегу жили и другие беженцы, тоже согнанные со своих родных мест. Вот они-то и приютили меня на время. И мальчишка, спасший меня, тоже был один из них. Спасибо им, совсем незнакомым людям. Мне все же везло на хороших, добрых людей. Но от мамы мне влетело… Всыпали мне по первое число, вместо того чтобы пожалеть. А мне ну очень хотелось, чтобы меня пожалели, прижали к себе, обняли. Но было не до сантиментов — время было тяжелое. Сейчас время другое, но мне и сейчас не хватает участия и душевного тепла. Война изуродовала души людей. Они очерствели…

Сколько мы прожили на берегу — не знаю. Потом нас погрузили в теплушки и повезли в Ташкент. От Гурьева до Ташкента путь оказался длинным. Подолгу стояли на остановках, и тогда повариха готовила на костре какой-нибудь обед из концентратов. Все же горячая пища. Но доставалось этого варева совсем понемножку. И только одна Наталка, девчонка моего возраста, ехидно поглядывая на всех, громко просила: «Тетя Надюша, подсыпь лопшеньки…» И тетя Надюша, не скупясь, подсыпала своей Наталке солидную добавку. А та, раскрасневшись, причмокивая и привлекая к себе внимание, нарочно роняла лапшу на землю, громко стучала ложкой и, демонстративно чмокая, уминала за обе щеки. Я не знаю, кем доводились друг другу повариха и девочка, но Наталка всегда обращала внимание всех на их близость и всегда хвасталась, что тетя Надюша даст ей все, что она захочет. Может, действительно правы были раненые, когда говорили про «жирные морды», разгуливающие по пароходу.

Теперь мы ехали в неизвестность, и, наверное, никто не знал, что с нами со всеми будет после госпиталя и после этой странной дороги. Куда едем? Зачем едем? Когда доедем?

Как-то от нечего делать мама стала рассказывать мне историю мальчика Гуинплена, которому компрачикосы разрезали рот так, что казалось, что он все время смеется. Прижавшись к маме, я с замиранием сердца слушала эту страшную историю. К нам стали подсаживаться соседи, а затем и другие обитатели вагона. Закончив один рассказ, она на следующий день начинала рассказывать другой, не повторяясь. Я смотрела на всех, как внимательно они слушают, и гордилась своей мамой, как много она всего знает и как интересно рассказывает. Эти посиделки как-то скрашивали нашу нудную дорогу. Они продолжались даже в Ташкенте, пока мы жили в вагонах и нас гоняли из одного тупика в другой, до расформирования госпиталя.

Эвакогоспиталь № 4949

Эвакогоспиталь плавучий —

Войны проклятой урожай —

Людских страданий тяжкий сгусток

Вез на леченье в мирный край…

Страшны плавучие палаты…

Здесь все пропитано бедой,

Здесь крики, ругань, боль и стоны

Над искалеченной судьбой.

В цене сухарь и самокрутка,

И треугольничек письма,

И фотокарточки из дома…

Надежды прожитого дня.

Здесь ненавистны самострелы,

Здесь боль и тела, и души,

Здесь искореженные жизни

Жгут за собою корабли…

Им по ночам кошмары снятся,

Кричат и мечутся во сне…

Здесь любят, плачут, ненавидят…

Порой — завидуют себе.

Им жизнь дарована судьбою,

Но… впереди опять бои…

И неизвестны и неясны

Войны жестокие пути…

Моя Душа

Стихи мои все об одном и том же,

Но что поделать с памятью больной,

С тем пережитым ужасом военным,

С моей незаживающей Душой…

Нам говорят, что нет Души на свете,

Но я-то знаю, где она живет,

Где давит, плачет, радуется, стонет

И как она восторженно поет.

Я знаю, как страдать она умеет,

Сжимаясь болью судорожной в ком…

Я знаю, отчего она немеет,

Рыдая молча в уголке своем…

Я знаю, как мгновенно холодея,

Срывалась в пятки детская Душа…

Я помню, как со мной она взрослела

И делала разумною меня.

Моя Душа меня учила жизни,

Учила видеть, чувствовать, любить,

Учила сострадать чужим невзгодам

И в людях доброту боготворить.

Я благодарна ей за беспокойство,

Подвижничество в рвении своем…

Она меня шпыняла и любила,

Она была моим поводырем…

Она, как колокол, трезвонит и тревожит,

И будит совесть — память теребя,

И мне дано судьбой, что было помнить,

Пока живет во мне моя Душа…

Ну а умрет… и мне не нужно жизни,

Ведь от бездушных — все земное зло…

Они нам лгут, что нет Души на свете

Лишь потому, что Душ им не дано…

Ведь их бездушность Мир войной терзала,

Пытала голодом и страхом, и зимой…

Мой город — стоик раненый, продрогший,

С непобежденной гордою Душой…