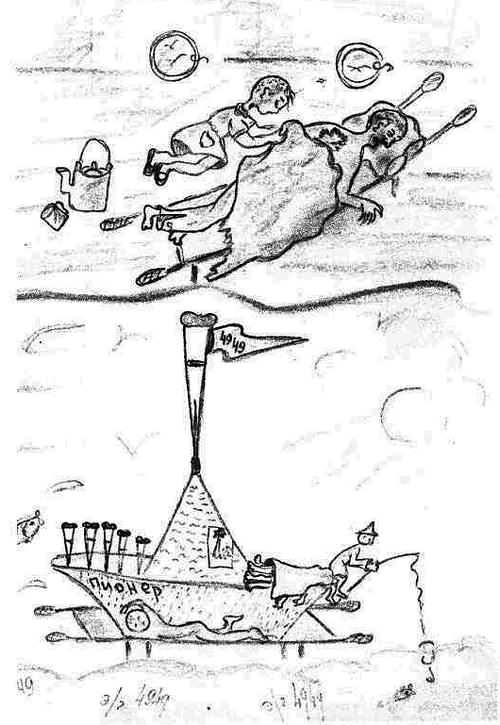

Эвакогоспиталь № 4949

Когда начались интенсивные налеты на Сталинград, наш госпиталь погрузили на баржи. К ним пришвартовали плот с зениткой, и стали мы плавучим эвакогоспиталем. Мы перевозили раненых через марево пожарищ по горящей Волге, мимо разбитых и полузатонувших судов, мимо раздутых, обезображенных, плывущих мимо нас мертвецов, через разлившееся море мазута, керосина и прочей горящей жидкости, вытекавшей из разбитых судов. Снова и снова нас из пике расстреливали немецкие самолеты. Сопровождавшие нас зенитки ухали постоянно, но не сбили ни одного самолета. Но зато во время стрельбы была такая отдача, что плот вместе со спаренной баржей притоплялся, а разрывы бомб поднимали огромные столбы воды и захлестывающие нас волны. Мне казалось, что мы все вот-вот пойдем на дно.

Кругом горели обломки разбитых судов и горючее, которое толстым слоем разливалось по воде с погибших пароходов и других плавучих средств. Горело все кругом: сама Волга, ее берега и все, что на них, железные корабли… Черный, вонючий дым, гарь и смрад сопровождали наш караван да раздутые, обезображенные мертвецы, плывущие в этом мареве. Мы буквально продирались через пожарище и удушающий дым. Это был настоящий, а не выдуманный ад, где всех нас поджаривали на огне, коптили в дыму, топили, заливая волнами, а потом снова жарили в пекле. Даже в настоящем аду невозможно было придумать ничего страшнее. Удаляясь от Сталинграда, становилось немного спокойнее. Иногда мы причаливали к берегу и пополняли запасы еды и воды. Там мы оставляли раненых и плыли дальше собирать раненых по полевым передвижным госпиталям во фронтовой зоне. Однажды нас пересадили на большущий, по моим тогдашним понятиям, пароход с огромными колесами-лопастями по бокам. И вот от этого парохода я чуть не отстала. То ли я плохо приходила в себя после ленинградской голодухи, то ли от того, что боялась остаться голодной и ела все подряд, что попадало под руку, то ли от рыбы, пропитанной мазутом и керосином, которую ловили матросы в пути и из нее готовили еду, но, так или иначе, я все время страдала расстройством желудка… И вот я задержалась в кустах, а пароход без гудка отчалил, и когда я подбежала к пристани, расстояние между ней и пароходом было достаточно большим. Сходни были уже убраны. Подгоняемая ужасом своего положения, видя отходящий пароход и людей, которые что-то кричали мне и размахивали руками, не останавливаясь, ничего не слыша и не понимая, я с разбегу каким-то чудом перемахнула эту пропасть. Меня сильно трясло, ноги были как ватные. Мне что-то говорили, но я ничего не слышала и не понимала.

И вдруг что-то словно пронзило меня — я уловила всего одну фразу, что мама побежала искать меня на берег. Не помня себя от ужаса, рванулась назад, чтобы выскочить на берег, но меня схватили. Я начала брыкаться и тут увидела бегущую маму. Это придало мне силы, и я задрыгалась и завопила еще сильнее. Что произошло дальше — не знаю, но пароход начал сдавать назад к пристани. Мама отвесила мне вескую пощечину и заплакала, обнимая меня. Но я была счастлива уже тем, что мы не растерялись, что мы нашлись и вместе. А вокруг нас гудела разноголосица. Одни жалели меня, удивлялись смелости и отчаянности, а другие ругали, что шляюсь где попало и слишком своевольна. Взрослые, они такие — им никогда не угодить…

Через какое-то время все мы приплыли в Астрахань, и уже без раненых нас отправили в Гурьев. В Каспии нас изрядно потрепал шторм. Такого количества воды я еще никогда не видела. В Гурьеве нас пересадили на другой, двухпалубный пароход, и мы стали совершать регулярные рейсы, и где-то далеко в Каспии, прямо в море, нам с другого большого парохода перегружали раненых, и мы везли их на берег в Гурьев. Оттуда их развозили на лечение в обычные госпитали. Все, что довелось увидеть и услышать в нашем плавучем госпитале, трудно вспоминать. Это тяжко было и для взрослых, но каково все это было детской, неокрепшей Душе, да и сердцу. Сердце постоянно находилось в каком-то подвешенном состоянии… А наш вояж был непрерывным и бесконечным.

Нас, детей сотрудников, было немного, и кто хотел, старались помогать сотрудникам госпиталя и раненым, чем могли. Когда перегружали раненых, мы стояли в сторонке и всматривались в их лица, надеясь встретить своих отцов, хоть каких, только бы живых. Мы помогали раненым нести их вещи и показывали, куда идти тем, кто мог передвигаться сам. Дежурный врач руководил этим движением, и мы разводили их — кого в трюмы, кого в стационар, кого по каютам. Санитары мучались в узких проходах с носилками.

В носовой части парохода была уютная кают-компания и несколько кают с мягкими диванами и занавесками на окнах. Туда клали офицеров. Солдат туда никогда не клали, даже тогда, когда там были свободные места, а в стационаре их не было, и раненых на носилках оставляли в узких проходах. В задней части парохода был стационар — двухэтажные сдвоенные деревянные полки, как в вагонах, прикреплены к полу и потолку. Может, потому все это и называлось стационаром. Здесь и в трюмах лежали рядовые. На корме складывали умерших. Если их было мало, то они лежали рядками. А если их было много, то и складывали их штабелями. Их покрывали простынями, и из-под них всегда торчали голые ноги, к которым были привязаны какие-то бирки. Это были умершие, которых передавали нам вместе с ранеными с парохода, и к ним добавлялись те, кто умирал уже на нашем пароходе от тяжелых ран. На берегу их так же сдавали вместе с документами, как и раненых.

В носовом трюме жили рядовые сотрудники госпиталя. Спали на узлах и вещах. Тут было полутемно. Было слышно, как за бортом хлюпает вода. Было душно, и был дурной запах. Трюм плохо проветривался. Но в основном я там только ночевала. А так все время была с ранеными. Раненые любили нас и называли «дочками», «доченьками», «сестренками»… Мы делали все, что умели, и учились тому, чего не умели. Поили, кормили, кто был постарше — читали, писали письма.

Мы скручивали в рулончики отстиранные бинты, собирали после еды посуду, подметали и подтирали полы. Когда было очень много раненых, взрослые просто не успевали справляться со всеми заботами и вынуждены были нам доверять. Самое сложное было опекать лежачих раненых, особенно когда им нужна была «утка» или «судно». Их же надо было либо повернуть, либо приподнять так, чтобы затем как бы накатить на судно, а потом обратно. Требовалась осторожность, аккуратность, да и должная сила, и тут нам помогали легкораненые ходячие. Мы даже научились менять под лежачими простыни, и это оказалось не так уж и сложно. Мы освоили и делали многие взрослые дела. Учились и делали… Сейчас, вспоминая военное время, мне кажется, что именно сейчас я не смогла бы преодолевать и делать то, что пришлось пережить, перенести и переделать мне от 7 до 10 лет, да и потом… Я часто думаю теперь: а со мной ли все это было? Меня ли шарахнуло взрывной волной летом 1941? Я ли бежала по обстреливаемому полю, очертя голову от ужаса и страха? Я ли одиноко и заброшенно жила в своей замороженной, обиндевевшей комнате, потому что мама была на казарменном положении? Я ли часами стояла в зимней стуже за своими святыми 125 г. тяжелого, непонятно из чего сделанного Хлеба в длинных, молчаливых очередях? Я ли? Я ли? Я ли?

………………………………………………………………

Я ли перенесла и не сошла с ума при виде страшных блокадных картин родного города — мертвецов на улицах с вырезанными кусками мяса, разрушенные дома, еле передвигающихся людей? Боже, дай силы и терпения дописать весь этот ужас недетских воспоминаний. Стынет Душа… перехватывает дыхание и боль… боль… боль… в голове, в сердце, в Душе. А вид страшных, нечеловеческих мучений раненых в госпитальных палатах? Я ли делала то, что выпадало на долю взрослых? Я ли тонула в Гурьеве, когда в суматохе разгрузки раненых я оступилась на сходнях и рухнула вниз вместе с вещами, которые несла? Помню даже, как, опускаясь на дно, открыла в воде глаза и увидела грязно-желтую воду и огромных жуков-плавунцов надо мной… Ужас! Желание крикнуть — и очнулась уже на пароходе… Я ли? Да, к великому сожалению, все это я и все это со мной. А теперь, когда отец часто кричит мне: «Руки крюки!», я чувствую беспомощность, и у меня действительно опускаются руки. Я стала ужасно затюканная. Я всего и всех боюсь. Я всех и всего панически стесняюсь, и даже себя. Мне постоянно кажется, что я все делаю не то и не так. А тогда я чувствовала, что кому-то нужна. Даже мое появление вызывало у раненых улыбки. Да и вообще мне везло на хороших людей. Они были разные — добрые, суровые, требовательные, мягкие, внимательные и прощающие мои детские оплошности, веселые — разные. Как много для меня сделала военврач тетя Аня. Маленькая, худенькая, быстрая, очень требовательная, вечно занятая, постоянно мелькающая среди раненых, грубоватая в общении. Она буквально таскала меня за собой и учила, учила, учила. Учила всему, что должно было пригодиться мне в жизни, — как говорила она. Учила промывать и обрабатывать несложные раны и как их потом перевязывать. Показывала, как накладывать шины и лангетки, готовить гипс, делать ватные и марлевые тампоны… Учила многому и всегда приговаривала: «Не глазей, а смотри и запоминай». Она научила меня ухаживать и помогать раненым так, чтобы это было проще и удобнее и мне и тому, кому нужна моя помощь. И я действительно многому научилась, а она все приговаривала, что все знания, умения и навыки еще никому и никогда не мешали в жизни. И все время меня хвалила. Я очень этому радовалась и очень-очень старалась. Теперь думаю, что она больше хитрила, поддерживая во мне интерес и усердие. Мне стыдно признаться даже на этих очень личных страничках, но я, по-детски привязанная к маме, не ощущала с ее стороны такой заинтересованности, тепла и заботы, какой меня окружила военврач тетя Аня. Я к ней очень привязалась. Наверное, нелепо звучит: военврач тетя Аня. Военврач — это было для взрослых. А я ее звала просто тетя Аня. Именно такие люди учили меня и потом самостоятельно справляться со всеми своими бедами. Ведь тогда, в госпитале, в мои восемь — девять лет вся круговерть чужого горя и боли непосильным грузом обрушились на мою детскую душу, уже изувеченную Демянском, Лычковом и блокадным голодом.

Я не знаю, как снабжался продуктами госпиталь, но того пайка, который нам выдавали, было очень мало. И так хотелось облизать миски после кормления раненых, особенно если там почему-то оставались макароны или перловка. Посмотришь вокруг и, если покажется, что никто на тебя не смотрит, когда несешь в моечную грязную посуду, — выхватишь прямо рукой макаронину или горсть перловки и скорее в рот, и живьем глотаешь, чтоб никто не видел. Было очень жалко, когда эти остатки выкидываются. Я очень стеснялась и боялась, что меня будут считать жадной обжорой. Да и политрук Иванушкин строго следил, чтобы мы ничего не брали у раненых, даже если они сами что-то пытаются отдать. Голод — это ужасное испытание, мучительное, непреодолимое и стыдное. Мне было жалко себя, но и бедных раненых было жалко тоже. Ведь кроме всего прочего им еще было очень больно…

Но самое страшное, когда среди раненых попадали человеческие «обрубки» — без обеих рук и ног. Совершенно беспомощные — одни кричащие и молящие глаза… Тут уж мы старались устанавливать возле них свои дежурства, а ходячие раненые приносили им покурить. С ними было очень трудно. Они были очень разные. Одни, словно пришибленные, лежат тихо, подчиняются безропотно всему. Иногда тихо плачут. Редко что-то просят. Чаще делают вид, что спят. А другие кричат, жутко матерятся… Постоянно что-то требуют или крутят по подушке головой и кричат, что им ничего ни от кого не надо… С такими особенно трудно, потому что совсем не знаешь, что делать в том или другом случае. И только военврач тетя Аня знала, как унять такого беднягу. При случае могла и прикрикнуть, доказывая, что, слава Богу, жив остался, что на берегу, в тылу сделают и ноги, и руки. «Да, неудобно, но жить будешь и еще детей себе нарожаешь». Она умела находить нужные слова, и бедный буян успокаивался и даже улыбался. А однажды у нас на пароходе родила женщина. Все говорили, что чудный мальчик, а мне он показался страшненьким, как печеное яблоко, — крошечный, красный, сморщенный, лысый и руки как грабли… Мама его была военной и была ранена в руку. Она радовалась, когда мы приходили ей помогать, и давала нам подержать малыша. Держать его было страшно. Он шевелился в пеленках, и я боялась, что он из них вывалится.

Поначалу взрослые гоняли нас отовсюду. Но раненые заступались за нас, да и сами взрослые, видя, что мы не «путаемся под ногами», а от нас есть польза, сами стали обращаться к нам за помощью. Господи, чего мы только не насмотрелись в этом плавучем госпитале, где для раненых не было удобных условий. Какой охватывал ужас, когда от нестерпимой боли исходил криком какой-нибудь раненый. А ты чем можешь помочь ему в свои 8–9 лет… Гладишь его по голове и только приговариваешь: «Дяденька, миленький, не надо! Не плачь!» Да разве это поможет, если больно. А когда видишь слипшиеся, присохшие кровавые и гнойные бинты на ранах! А когда вокруг тебя одни увечья и боль… Посильно ли это детской душе? Соразмерно ли ее силам? И кому нужна эта война! Пять лет прошло, как закончилась война, а я смотрю на отца, на его друзей и сослуживцев — они все воюют, все мстят… Но кому? А нам, кто не был на фронте, кто «пороха не нюхал». А они до сих пор 100 грамм и «в бой!», 100 грамм и снова «в бой!». Мне не хочется так думать, но думается, что эта война еще долго-долго будет на нас отыгрываться на всех — и на тех, кто «нюхал порох», и на тех, кто его «не нюхал». Вот мне всего шестнадцать, а я уже рассуждаю, как древняя старуха. Но «не нюхая» пороха, я прошла через такое, что уже невозможно оставаться несмышленышем: «Я стала малолетнею старухой / Все видела, все знала, все могла».

Как-то подняли одного раненого из трюма и положили на носилках в узком коридоре и покрыли его простыней. Может, умирать вынесли, а может, как умершего. Он никого не беспокоил. А тут — несу чайник с водой поить раненых, а он стонет… Значит, жив! Я обрадовалась и побежала в перевязочную, чтобы кого-нибудь позвать. Но все были заняты и сказали, что кто-нибудь придет, как только освободится. Я помчалась назад. Он уже не стонал, а рычал и плакал, мотал головой и все звал и звал кого-нибудь и страшно ругался. Лежал он на животе и накрыт был только простыней. Обычно так покрывали мертвых еще до выноса на корму. Простыня на нем сбилась, и на ней проступила кровь. Я встала на колени, так как носилки стояли на полу, и стала поправлять на нем простыню. Когда я ее приподняла, то просто ужаснулась… У него под лопаткой была огромная незабинтованная рана, источавшая дурной запах. Марлевая салфетка, очевидно пропитанная каким-то раствором, теперь была вся намокшая от крови и гноя, сползла и на ней и в самой ране копошились черви. По краям рваной раны засохшие корки крови и гноя. Все это выглядело ужасающим, и это был предел моим силам. Я потеряла сознание и после этого долго болела. Политрук Иванушкин пытался запретить появляться детям среди раненых. Да и вскоре наши рейсы закончились. А меня выходила тетя Аня. Хороший человек. А тогда мне пытались объяснить, что те черви — санитары, что они чистили рану, и поэтому его и не перевязывали. Я уже не помню — убедило меня это или нет. А так как я долго болела, то и не знаю — выжил тот несчастный или нет… А Душа моя после этого все болела и болела, страдала и мучилась… Я стала ощущать ее физически и постоянно. А может, это болело сердце… Но теперь я определенно знала, где обитают мои Душа и Сердце и что они живые и разумные и понимают, что к чему…