Лилища

Когда мы с мамой немного окрепли, тетя Катя отправила нас со своими детьми в деревню к своим знакомым.

Кажется, это был Калач или где-то там рядом. И зародилась там у меня страшная неприязнь к Лильке. Эта неприязнь живет во мне до сих пор.

Была у нее дурная привычка дразнить меня и издеваться. Я вечно была голодна, но ела всегда медленно, смакуя каждый кусочек. Боялась, что еда скоро кончится, и мне хотелось продлить наслаждение. А Лилища быстро управлялась со своей порцией и пристраивалась ко мне, и в мгновенье все съедала. А я была либо слишком послушной, либо совестливой и не решалась дать ей отпор. Но как-то я не стерпела и потянула на себя свою тарелку с супом. А Лилища сначала ухватилась за край, а потом отпустила, и суп выплеснулся на стол. Мама съездила мне ложкой по лбу и отдала суп Лильке. Мой стакан с молоком поставила на подоконник и сказала, что это мне в наказание за жадность… Лилька ела мой суп и дразнила меня. А у меня от обиды даже слез не было. Я весь день просидела у окна и голодными глазами смотрела на молоко. В животе урчало, крутилась голова от божественного запаха выпекаемого в печи Хлеба. А Лилища все подходила к окну и отпивала мое молоко. Злость заливала сердце, и горячая волна ударяла в голову и уши. Я готова была броситься на нее и не знаю, что ей сделать, но сидела смирно и тихо страдала. Хозяйка, тетя Мотя, видела, как Лилька обижает меня каждый день, и как-то спросила: «За что же это тебя так мать-то не жалует?» Она уводила меня с собой, совала что-нибудь в руки и тут же заставляла съесть, чтобы никто не видел. И на этот раз она видела мои горести и, когда вынула из печи высоченный белый калач, отрезала кусок и сунула мне в карман со словами: «Ишь, одни глаза, да уши, да мослы обглоданные… Ишь, как тебя…» А Хлеб через платье грел мое тощее тело, и это необыкновенное тепло гнало по спине мурашки и мелкую дрожь… И я боялась, что меня застанут с Хлебом, словно за чем-то непристойным. А Лилища часто прибегала со двора и допивала мое молоко. Я щипала в кармане кусочки теплого Хлеба и глотала, почти не жуя. Очень боялась, что у меня опять кто-нибудь его отнимет, и поплатилась затем страшными болями в животе.

А Лилька, допив мое молоко, свалила на меня. Сама оправдаться я не смогла, и, если бы не тетя Мотя, наверное, меня бы наказали еще. Лилища старше меня на 8 лет. Была она воображалой, так называли ее все девчонки, А взрослые называли ее кокеткой. Мне это было непонятно. Для меня «кокетка» — это часть платья. У Лилищи были длинные черные косы, которые она укладывала вокруг головы венчиком, как корону. А губы делала «бантиком». По своей глупости я все воспринимала буквально, и естественно, никакого бантика на ее губах не видела. Но то, что она была красавицей, особенно на моем фоне, это факт. В Сталинграде мама купила мне платье. Оно было розовое, с короткими рукавчиками и в складку. Платье было на вырост. Оно было велико, а главное — длинное. Но это не смущало меня. Оно было так хорошо, так нарядно и празднично и принадлежало именно мне, что душа моя ликовала. Я собиралась туго подпоясываться пояском и, подтянув подол вверх, сделать напуск. Но… платье досталось Лильке. Все, что ей хотелось или нравилось, почему-то всегда становилось ее. И снова сердце мое разрывалось от обиды и несправедливости. Она часто обижала меня. А мама почему-то либо молчала, либо мне же и попадало. И это было еще обиднее. Но тогда я об этом не задумывалась, а теперь думаю, что мама словно окаменела после блокады. Она была как во сне, словно не совсем понимая, что творится вокруг. Еще в Сталинграде она пошла со своими сестрами в кино, где показывали какой-то фильм про блокаду в Ленинграде, не то «В те дни», не то «Ленинград в борьбе». В зале с ней произошла истерика, и ее в обмороке вынесли из зала и долго приводили в чувство. И в таком полубессознательном состоянии, мне кажется, она находилась очень долго — вроде живет и вроде нет. Я это почувствовала еще в Ленинграде, когда она приходила с завода домой.

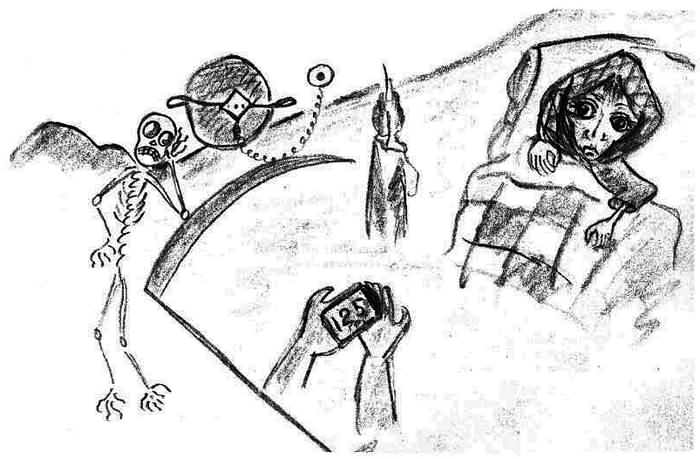

Голод

Я голодом страдаю до сих пор.

Мне снится Хлеб, и я кричу ночами…

Гул самолетов вызывает дрожь

И давит душу, словно сапогами.

С благоговеньем я смотрю на Хлеб.

Я в святость Хлеба верю беспредельно.

Ладонью помню тот бесценный вес,

Не мысля от него себя отдельно.

125 моих блокадных граммов…

125 моих бесценных крох…

125 спасительных и… спасших…

Перехвативших мой последний вздох…

Блокадный Хлеб, тяжелый, непонятный…

В ладошках детских — он мне жизнь дарил,

В промерзшей опустевшей комнатенке

От смерти неминуемой хранил…

И, Боже мой, какое это счастье

Есть досыта, посыпав солью Хлеб,

Но все болею тем голодным страхом,

И от него спасенья, видно, нет…