А дальше было…

А дальше — мама от слабости упала в цеху на рабочем месте. К весне прибавили немного Хлеба, но это не спасало, и люди продолжали умирать и умирать. Мама была так слаба, что нас решили отправить на Большую Землю. Собрали кое-какие вещи — портплед с постелью, документы, фотокарточки, кое-что из одежды. Многое надели на себя.

Мама сшила небольшой мешочек, в который положила разные документы, папин диплом, мой золотой крестильный крестик на розовой муаровой ленточке, самые главные фотокарточки — мама с папой, снятой 27.06.1941 г., где папа уже в военной форме; мама в ноябре 1941 г., опухшая, и ее лицо похоже на восковой муляж вроде школьного экспоната; и где они с папой счастливые, улыбающиеся, с большим букетом полевых цветов. Этот мешочек повесила себе на шею, другие фотокарточки положила в чемодан, многие из которых пропадут в Горьком, когда тетка будет разбрасывать их по всей комнате и топать по ним ногами. Уж так случится…

Нас увозили через Ладожское озеро, когда машины уже не ехали по льду, а плыли по воде. Приближалась весна, и лед на озере быстро таял. Как добирались до Ладоги, почти не помню. Помню, что какое-то время меня везли на санках. Помогали двое мужчин — довоенные друзья нашей семьи по довоенному метрострою. До войны там работали родители. Думаю, что без них мы бы никуда не добрались, но они с нами дальше не ехали. Когда и где нас посадили на машину — не помню. Все время было какое-то полубессознательное состояние, и запомнилось только то, что запечатлелось в моменты просветления.

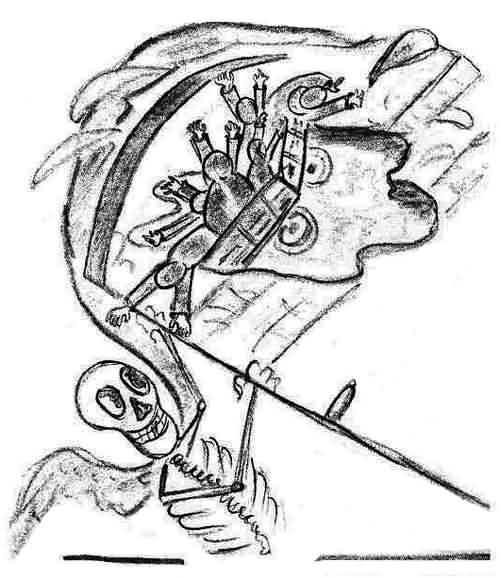

Машины плывут по воде — дороги не видно, а что-то вроде реки, по которой не то едут, не то плывут машины. Я сижу, прижавшись к маме, на каких-то мягких узлах. Мы едем в машине с открытым кузовом у заднего борта, и хорошо видны едущие за нами машины. Иногда мелькают люди с красными флажками, где-то в стороне от дороги палатки и зенитки. Холодно, сыро, ветрено. То ли от ветра, то ли от колес нещадно летят брызги, попадая на лицо, на одежду, на вещи, и такое чувство, что промокла насквозь. Нет сил даже плакать, наверное, всем страшно. Лед уже тонкий и в любую минуту может провалиться под тяжелой машиной. А в небе в любую минуту могут появиться немецкие самолеты и начать бомбить дорогу и лед. Страх сковывает и без того беспомощное тело. Помню, что от этого жуткого страха хотелось вскочить и убежать все равно куда, только бы не сидеть в этой безвыходной обреченности.

Люди в машине ведут себя очень по-разному, и это бросается в глаза. Одни суетятся, беспокоятся о своих вещах, чтобы на них никто не садился, чтобы они не намокли. Сидят они у кабинки шофера и в серединке кузова. Там потеплее и меньше ощущается ветер, брызги и сырость. Лица у них довоенные. Они громко разговаривают, кричат и даже смеются. А я так давно не слышала смеха. Может, именно это и обращает мое внимание на едущих рядом людей. Я и сейчас не знаю, кто больше привлек к себе мое внимание — они или те, другие, тихие, безропотные и безучастные к происходящему. У них какие-то странные глаза, словно их и вовсе нет, а одни провалы глазниц, впалые щеки, острые носы и подбородки, землистая сморщенная кожа на лицах. Все они выглядят старыми, и невозможно отличить женщин от мужчин — все замотаны платками, шарфами или просто теплыми полотенцами и другими кусками материи. Наверное, они все очень больны. Нас увозили от голода в надежде, что все мы выживем. Но многие из нас скоро умрут. То ли организм был не в силах уже выжить после такого голода, то ли обильная и жирная, по голодным понятиям, пища, которую давали на «откормочных» пунктах Большой Земли, ускоряли эту смерть. Но умирали очень многие, одни раньше, другие чуть позже. Сидя в открытой машине, я видела мертвецов вдоль дороги. Видела их уже на другом берегу озера. Видела, как умирали люди уже в вагонах, которые увозили их в мирные края. Видела, как из вагонов на каждой остановке снимали с поезда больных и как выкидывали из вагонов умерших прямо на ходу. За свою короткую детскую жизнь я видела и перечувствовала тогда уже так много, что перестала быть ребенком и стала малолетнею старухой…

Плывем. Дрожу мелкой противной дрожью до усталости во всех клеточках тела от сырости, пронизывающего холода, голода и придумываю для Гитлера самые страшные муки. Иногда мысли проваливаются словно в пропасть. Я то ли засыпаю, то ли теряю сознание. Потом сознание возвращается, и снова мысли идут по кругу: «Хлеба! Хлеба! Хлеба!» Так невыносимо хочется есть. Рядом бледные лица едущих людей — им тоже, наверное, хочется есть, но они большие, им надо много. А мне хоть бы корочку… А за бортом нескончаемая, бурлящая под колесами машин, река-дорога. Снова обстрел, снова сердце выталкивает с силой из себя кровь и замирает от очередного страха — под нами тонкий-тонкий лед, а я не умею плавать. Я сильнее прижимаюсь к маме и вцепляюсь в карман маминого пальто, надеясь, что поплывем вместе. Если я буду крепко держаться за мамин карман, то не утону… А еще меня беспокоил Гитлер. Я все время придумывала для него казнь и ничего не могла придумать. «Хоть бы его кто-нибудь с крыши сбросил!.. Или пусть его колют горячей вилкой…» Страшнее я ничего придумать не могла, а о «горячей вилке» я помнила всю войну. Мысли путались, проваливались, прояснялись — и так всю дорогу. Вроде не сплю, а что-то со мной происходит. Не помню… не знаю… Вроде еще живу и вроде уже нет…

Сколько мы так страшно ехали, не знаю — казалось, бесконечно. Когда меня сняли с машины и попытались поставить на ноги, это не получилось. Ноги, видимо, затекли, коленки подкашивались, и я валилась на снег. На руках меня отнесли в какое-то помещение. Там было тепло. С меня сняли мокрую одежду, и было приятно ощущать это давно забытое тепло. На коже выступили огромные мурашки, и меня всю трясло, как при малярии, которой я заболела потом, уже в Узбекистане. А тут, в конце ледовой дороги, меня осматривал доктор. Помню белые халаты, больничные запахи и металлические позвякивания. Что-то брали из тазика и клали обратно, чем-то поили, чем-то кормили. Где это мы были и сколько — день, неделю, что происходило вокруг меня — мало что помню. Помню только, что кормили чем-то вкусным, и вся я была сосредоточена только на этой самой еде, больше ни на чем.

Хотелось только одного — есть, есть и есть, потому что сытость не наступала. И сытость не наступит еще очень и очень долго. Все же чувство забытого тепла навалилось на меня, и я спала, спала, спала… Конечно, теперь, когда мне уже 16 лет и я пишу эти строки, я могу все это осознать и найти нужные слова, чтобы выразить то свое состояние. А тогда… Моя детская Память хранит на своих полках очень многое, что невозможно забыть, невозможно не помнить. Но не все будет востребовано жизнью, и потускнеют воспоминания и восприятия прошлого.

Но все будет лежать до востребования и когда-нибудь да и пригодится. Главное, какие ценности востребуются в моей взрослой жизни. И пока помню, пока болею блокадой и военной памятью, сделаю эти наброски о страшном периоде моей маленькой жизни и жизни большой Страны, наброски о гибельной голодной жизни в моем Ленинграде, о страшной дороге по Ладожскому озеру, о том, что было после того, как нас посадили в поезд и мы с мамой поехали сначала в Горький, а потом навстречу Сталинградской битве… Наброски о том, как калечили людей нравственно и психически голод и война… о том, что потревожила своими «блокадными» воспоминаниями пресыщенная наша гостья — мать полковника О. К. Н.

Зачем я все это пишу через пять лет после Победы? Пишу для себя, для Памяти, пока еще помню мелочи и детали событий. Пишу, чтобы выплеснуть на бумагу мою непроходящую боль от того, что нас, несмышленышей, бросили под откосом, раненых и больных, взрослые люди, когда нас отправляли обратно в Ленинград после кошмара Демянска и Лычкова, что в одиночестве пришлось осиливать мучительный голод зимы 1941–1942 гг., потому что мама была на казарменном положении, что в моей маленькой жизни был Сталинград и госпиталь с огромными человеческими страданиями. У меня много причин, и может быть, когда я поделюсь своей болью с бумагой, мне станет легче. А еще и потому, что когда у нас собираются сослуживцы отца и вспоминают войну, мне так хочется выкрикнуть: «А знаете ли вы, что выпало на долю ваших семей, ваших детей в Ленинграде? В Сталинграде? В других местах, где шла война, где были бои?» Но с нашей Памятью не считаются. Вот и пусть эта моя горькая Память тихонечко лежит среди моих книг и тетрадей. Пусть лежит, и может быть, кто-нибудь когда-нибудь найдет в выброшенном хламе эту тетрадь и узнает, как мы жили и выжили в войну, и пусть это будет неравнодушный человек. Мои беды и страдания — это мои, до которых никому нет дела. У кого-то, может, было куда хуже. Да и наверняка хуже, иначе люди бы не умирали. Но и мне с лихвой хватило этого и хватит на всю оставшуюся жизнь. Забудутся какие-то мелочи, но тот страх голода, бомбежек, обстрелов, страдания раненых в госпитале, смерть Даниловны и ее помощь и помощь тети Ксении не забудутся никогда, и предательство родной тетушки — никогда.

Мы отправились в Горький к бабушке. Ехали в теплушках. Теплушки! Это что угодно, только не теплушки. Удивительно, почему эти сараи на колесах со щелями в стенах и продуваемые всеми ветрами, с крышами, протекавшими во время дождей, с голыми шершавым нарами, с маленькой буржуйкой в центре и с температурой, равной уличной, назывались теплушками. Если уж буржуйка не могла нагреть обычную, нормальную комнату, то уж это решето на колесах никакой буржуйкой не обогреть. Это никакие не теплушки. Их еще называли телятники. Но даже если это и так, то возить в них скотину — грех великий, так что уж говорить о людях. Спали вповалку на нарах. В центре теплушки — буржуйка. В вагоне тесно, холодно и дурно пахнет. У мамы почему-то ухудшилось состояние. Ей было жарко, хотя от буржуйки мы были далеко, и тепло до нас не доходило, и было холодно. Она все время просила пить. К нам подходили люди, смотрели на нас с мамой, что-то говорили. Потом почему-то зашумели, задвигались. Лежащие и сидящие люди стали от нас отодвигаться, протискиваться вглубь вагона. Поднялся гвалт. Из криков я поняла, что люди боятся, что мама заразит всех тифом. А мама лежала тихая, со спекшимися губами и только просила пить. Воды было мало, и мне кто-то подсказал, чтобы я ее не поила, а только смачивала губы. Не знаю, что собирались делать люди, которые начали снимать с полки маму, но видела, как мертвецов, умерших в дороге, на ходу выкидывали из вагонов. Вагоны были переполнены и держать мертвых среди живых до остановки, наверное, было неоправданно. Но чтобы МОЮ МАМУ… ЖИВУЮ… а я так поняла, что ее именно сейчас будут выкидывать… Я так заверещала от страха, с такой силой, что уже ничего не видела и не слышала. Но и сейчас, вспоминая ту непростую ситуацию, я не уверена в добрых побуждениях людей, снимающих маму с полки.

В вагоне постоянно шумели, спорили, и часто возникали ссоры по разным поводам, и поэтому очередной шум и то, что люди начали от нас отодвигаться и уходить, не произвели на меня впечатления. Но когда маму подняли и понесли к двери… Ну, что я, семилетка, могла подумать? Что? Я вцепилась в мамины ноги, которые волочились по полу. Меня стали оттаскивать. Я брыкалась, орала, а руки мои мертвой хваткой держались за маму. Их, мои руки, можно было только отрубить. Откуда только силенки взялись… И свершилось чудо. Перед нашими палачами встали двое военных. Я не знаю, откуда они взялись, откуда и куда ехали в нашем вагоне. Кругом кричали, толкались, ничего нельзя было понять. Потом все перекрывающий крик: «Тихо! Отставить!» И наступила мертвая тишина. Военные что-то говорили, стыдили, угрожали. До меня мало что доходило. Кажется, я вообще перестала соображать, а только лежала на полу, хрипло рычала и кусалась, когда меня пытались оттащить от мамы. Поверила я только военным. Они разжали мои занемевшие руки, поставили на ноги. Они подняли маму и помогли нам устроиться на новом месте, у самой двери, и сказали, что больше нас никто не тронет. С тех пор я не могла спать, боялась, что маму выбросят, как только я усну, тем более что мы теперь так близко были от дверей. Военные дали маме какие-то таблетки и порошки, поили горячим чаем с сухарями и все уговаривали меня, чтобы я не боялась. Они говорили, что у них тоже где-то путешествуют дочки и сыночки и, может, им тоже кто-то поможет. А на первой же остановке нас высадили. Тифа у мамы, наверное, не было. Отлежавшись в каком-то углу крошечного вокзальчика, где кроме почти всегда закрытой кассы, одной скамейки, бачка с водой и алюминиевой кружкой, прикованной к нему железной цепочкой ничего не было, мама начала приходить в себя. Я ходила с чайником за кипятком и поила им маму с размоченными сухарями, которые дали нам при расставании те добрые военные. Нас никто не гнал, никто к нам не приставал и никто не помог с лечением. Наверное, там совсем не было больницы и докторов. На нас просто никто не обращал внимания. Тогда плохо было всем. «Выковырянные» расползались по земле, сами не зная куда, зачем и как. Ехали, куда везли, болели и умирали в пути. Все они были «выковырянные» на самом деле. Всех нас так звали местные оседлые жители, которых война не согнала со своих мест, не выковыряла и не выгнала на все четыре стороны. Мы с мамой были песчинками в этом потоке беды, поэтому и помощи ждать было немыслимо. Мама почти все время молчала. Мы обе молчали…

Все же мы добрались до бабушки, но лучше бы мы туда не ездили. Там была уже тетушка со своими ботами, там жила еще одна папина сестра, там был и мой брат. Бабушка забрала его из эвакуированных яслей. Его любили. Его любили потому, что он похож на отца. Наш приезд был для них «как снег на голову». Оказывается, они написали отцу на фронт, что мы с мамой умерли от голода. А маме сказали, что у него на фронте уже новая жена Тоня. Теперь мы стали им совсем чужими — бывшими! Теперь нам нет места в их жизни. Пришлось маме ехать в эвакопункт и переоформлять наше место назначения на Сталинград, к маминой старшей сестре. Мама даже не смогла оправиться после дорожной болезни. Мы должны были уехать. Но когда мы с мамой будем от них уезжать, нам брата не отдадут и научат его сказать маме: «Уезжай от нас, старая, волосатая обезьяна». А было ему около четырех лет. Мы уехали одни. Война погнала нас дальше…

По Ладоге

Машины плыли по воде…

И где-то там, его не видно,

Был тонкий лед и глубина,

И смерть невидимой была.

И страхом полнилась Душа,

И ни жива, и ни мертва…

Ведь снизу смерть и сверху смерть,

И далека земная твердь…

Земная твердь Большой Земли,

К которой так стремились мы

Дорогой тоненькой, как нить.

Нас увозили, чтобы жить…

Пусть ветер, волны, брызги, холод

И нестерпим жестокий голод —

Надежда брезжит впереди —

Тепло и Хлеб Большой Земли…

Хоть не видна в воде дорога,

И на Душе у всех тревога,

И все ж, наперекор беде —

Плывут машины по воде!..

Моей маме посвящается

Говорят, что музы не молчали…

Может быть… О том не знаю я.

Говорят, что лучше уж синицу

В руки, чем в полете журавля…

Говорят: «Ничто не позабыто».

Говорят: «Никто не позабыт…»

Может быть… может быть… Отчего же

Мое сердце болит и болит?..

Почему незабытых не вижу?

Костыли по вагонам стучат…

К подаянию тянутся руки

Инвалидов и малых ребят…

Почему наши русские бабы — не Мадонны?

С детьми на руках

Горько тянут житейскую лямку

На костлявых, блокадных плечах…

Наши женщины ноши мужские

Взгромоздили на спины свои…

И за фронт, и за тыл надрываясь,

Через годы войны пронесли…

Не стонали, не ныли — терпели…

Закрывали собою Страну…

Мужики, вы бы все проиграли,

Если б спины не гнули в тылу…

Им досталось с лихвой, по макушку —

Дети, Хлеб, оборона и смерть,

Похоронки, блокада, обстрелы… —

Непосильная та круговерть.

Разве Родина им поклонилась?

А обидой скулят мужики…

Да, они воевали… А бабы?

Что без них вы бы сделать смогли?

И не вы ль, отступая, бросали

Ваших женщин, детей, стариков

На насилье, грабеж, поруганье,

На немилость жестоких врагов…

Неделима военная ноша,

Тяжело коромысло войны…

И храни нас Господь от раздела,

Перед гибелью все мы равны.

Все несли свою тяжкую ношу

И побед, и жестоких потерь,

Овдовевшим, измученным бабам

Поклонитесь хотя бы теперь.

Помогите ей встать, распрямиться,

Ну подставьте мужское плечо,

Воскресите усохшую душу,

Беспросветную долю ее…