2. Terra Firma

Если Стамбул просуществует достаточно долго, чтобы завершить строительство запланированной системы метро – включая линию под Босфором, которая свяжет Европу и Азию, – то, поскольку его пути не будут пересекать линию тектонического сброса, оно останется нетронутым, хоть и забытым, надолго после того, как город на поверхности перестанет существовать. (Туннели метро, которые пересекают подобные линии, как, к примеру, система скоростных поездов залива Сан-Франциско и Нью-Йорк-Сити, ждет иная судьба.) В столице Турции Анкаре центральный нерв метро расширяется в огромный подземный торговый район с мозаичными стенами, акустическими потолками, электронными рекламными объявлениями и аркадами магазинов – организованное подземное царство в сравнении с какофонией улиц наверху.

Подземные магазины Анкары; московское метро, с глубокими тоннелями и освещенными люстрами, похожими на музеи подземными станциями, известное как одно из наиболее элегантных мест города; монреальская подземная деревня из магазинов, торговых центров, офисов, квартир и лабиринтов переходов, отражающих город в миниатюре и дающих доступ к старомодным зданиям на поверхности, – все эти подземные творения имеют самые высокие шансы среди построенных человеком зданий дожить до того, что будет происходить на этом месте после исчезновения человечества с лица земли.

Но не они окажутся самыми древними. В трех часах езды к югу от Анкары в центре Турции расположена область, название которой, Каппадокия, якобы означает «Страна прекрасных лошадей». Но это должно быть ошибкой, возможно, результатом неправильного произношения более подходящего названия на каком-нибудь из древних языков, потому что даже крылатые лошади не смогли бы отвлечь внимания от этого пейзажа – или от того, что лежит под ним.

В 1963 году Джеймс Мелларт, археолог из Лондонского университета, обнаружил в Турции фреску, считающуюся на настоящий момент времени самым древним изображением пейзажа. Ей от 8000 до 9000 лет, и это также самая древняя работа, выполненная на созданной человеком поверхности: в данном случае на оштукатуренной стене из глиняного кирпича. Откровенно двумерная, 2,5-метровая фреска представляет собой уплощенное изображение действующего вулкана с двумя вершинами. Вырванные из контекста, компоненты изображения не имеют никакого смысла: сам вулкан, нарисованный охряной краской на покрытой влажной известкой стене, может быть принят за флягу или даже за две отделенные от тела груди – в этом случае за соски самки леопарда, так как они интереснейшим образом покрыты темными пятнами. А вулкан кажется расположенным на куче коробок.

Однако с точки зрения места, где фреска была обнаружена, ошибиться в изображенном невозможно. Двуглавая форма вулкана совпадает с силуэтом Хасандага (3253 метров) в 64 километрах к востоку, высокой отвесной горы, нависающей над плато Конья в центральной Турции. Все вместе, коробки образуют примитивный план города, который многие ученые считают первым в мире, Чатал-Хююком, вдвое старше египетских пирамид – и который при населении около 10 тысяч был существенно крупнее своего современника Иерихона.

Все, что от него осталось к тому моменту, когда Мелларт начал раскопки, – небольшой холм, возвышающийся над полями пшеницы и ржи. Первыми найденными предметами были сотни обсидиановых наконечников, которые могут объяснить черные пятна, так как вулкан Хасандаг служил источником этого материала. По неизвестным причинам Чатал-Хююк был покинут. Стены из глиняного кирпича его коробок-домов упали друг на друга, и эрозия сгладила прямые углы его зданий, превратив в мягкую параболу. Еще 9000 лет, и парабола изгладится до прямой.

Однако на противоположном склоне Хасандага произошло нечто совсем другое. То, что сегодня называется Каппадокией, начиналось как озеро. В течение миллионов лет частых вулканических извержений его чаша заполнялась слоями пепла, все выше и выше, на сотни метров в высоту. А когда котел наконец остыл, они затвердели и стали туфом, породой с весьма примечательными свойствами.

Последнее мощнейшее извержение 2 миллиона лет назад расстелило мантию лавы, оставившую тонкий налет базальта поверх 25 тысяч квадратных километров рассыпчатого серого туфа. Потом он остыл, а климат стал более суровым. Дождь, ветер и снег принялись за работу, циклы таяния и замерзания создавали трещины и раскалывали базальтовое покрытие, а влага просачивалась и растворяла туф под ним. По мере эрозии образовывались провалы. В результате появились сотни стоящих бледных, тонких, остроконечных скал, каждая покрыта, наподобие гриба, капюшоном более темного базальта.

В туристических брошюрах их называют сказочными башнями – благовидное описание, но вряд ли первое, которое приходит на ум. Магическая версия, однако, превалирует, потому что окрестные холмы из туфа привлекли для их вытачивания не только ветер и воду, но и руки людей с воображением. Города Каппадокии строились не столько на, сколько в земле.

Туф достаточно мягок для того, чтобы целеустремленный пленник мог прокопать себе путь к бегству из тюрьмы ложкой. Однако при контакте с воздухом он застывает, образуя гладкую, похожую на лепнину оболочку. К 700 году до н. э. люди с железным инструментом закапывались в каппадокийские откосы и даже выдалбливали волшебные башни. Подобно деревне луговых собачек, поставленной набок, поверхность каждой из скал была скоро пронизана отверстиями – некоторые из них достаточно большие для голубя, или для человека, или для трехэтажного отеля.

Дыры для голубей – сотни тысяч полукруглых ниш, выдолбленных в стенах и скалах долины, – были предназначены для привлечения голубей из-за того же, из-за чего люди в современных городах гоняют их городских родственников: обильного гуано. Голубиный помет, использовавшийся для подкормки винограда, картофеля и прославленных сладких абрикосов, настолько ценился, что вырубленные внутренние стены голубятен украшены настолько же искусно, как и пещерные церкви Каппадокии. Это архитектурное поклонение крылатым собратьям продолжалось до тех пор, пока здесь в 50-х годах XX века не появились искусственные удобрения. С тех пор каппадокийцы не строят голубятен. (Как и церквей. До оттоманского обращения Турции в ислам на каппадокийских плато и горных склонах их было вырезано более 700.)

В течение миллионов лет частых вулканических извержении его чаша заполнялась слоями пепла, все выше и выше, на сотни метров в высоту.

Большая часть современных дорогих жилищ здесь состоит из роскошных вырезанных в туфе домов, со столь же претенциозными барельефами на фасадах, как у любых других дворцов по всему миру, а тут еще и с видом на горы в комплекте. Бывшие церкви используются как мечети; призыв муэдзина к вечерней молитве, отдающийся эхом среди гладких туфовых стен и шпилей, вызывает образ молящихся гор.

В один из далеких дней эти рукотворные пещеры – и даже природные и из более прочного камня, чем вулканический туф, – сточатся. Однако в Каппадокии следы пребывания человека продержатся дольше, чем в других местах, потому что тут люди уютно устроились не только в стенах плато, но и под равнинами. Глубоко. Если когда-нибудь полюса Земли сдвинутся и ледники пробьют себе дорогу через центральную Турцию, сглаживая на своем пути все те остатки рукотворных строений, которые еще будут стоять, здесь они лишь поскребут по поверхности.

Никому неизвестно, сколько подземных городов прячется под Каппадокией. Пока что найдено восемь, а также множество небольших деревень, но, без сомнения, есть и еще. Самый крупный из них, Деринкую, был открыт лишь в 1956 году, когда местный житель, решивший расчистить подсобку своего пещерного дома, пробил стену и обнаружил за ней комнату, которой раньше не видел, ведшую в еще одну и еще. В результате археологи-спелеологи обнаружили лабиринт из сквозных комнат, спускающийся по меньшей мере на 18 этажей и 85 метров, достаточно просторный для 30 тысяч человек, – и часть еще только предстоит раскопать. Один туннель, по которому в ширину могут пройти три человека в ряд, связывает этот город с другим, в 9 километрах от него. Другие переходы показывают, что когда-то вся Каппадокия, над и под землей, была связана системой подземных ходов. Многие до сих пор используют туннели этой древней подземки в качестве погребов.

В отличие от речного ущелья, самые ранние сегменты здесь расположены ближе всего к поверхности. Некоторые считают, что первыми их строителями были хетты библейских времен, спрятавшиеся под землю от мародеров-фригийцев. Мурат Эртуирул Гюляз, археолог из музея Невшехира (Каппадокия), согласен с тем, что хетты здесь жили, но сомневается, что они были первыми.

Гюляз, гордый местный житель с усами, густыми, как хороший турецкий ковер, работает на раскопках Ашиклы-Хююк, маленького каппадокийского холма, хранящего остатки поселения более древнего, чем даже Чатал-Хююк. Среди находок – десятитысячелетние каменные топоры и обсидиановые орудия, способные резать туф. «Подземные города существовали уже в доисторические времена», – утверждает он. Именно это, по его словам, объясняет грубую вырубку верхних комнат в сравнении с ровными прямоугольниками на нижних этажах. «Позднее каждый новоприбывший продолжал закапываться глубже».

Рис. 7. Подземный город Дерикую, Каппадокия, Турция. Фото Мурата Эртуирула Гюляза

Как будто они не могли остановиться, одна культура завоевателей за другой, оценив преимущество скрытого под поверхностью мира. Подземные города освещались факелами или зачастую, как обнаружил Гюляз, лампами с льняным маслом, которые давали достаточно тепла для поддержания комфортной температуры. Как раз температура могла послужить первопричиной того, что люди начали их копать в качестве убежища на зимнее время. Но последующие волны хеттов, ассирийцев, римлян, персов, византийцев, турков-сельджуков и христиан обнаруживали эти норы и логова, расширяли и углубляли их с одной и той же основной целью – для защиты. Последние двое даже расширили исходные верхние помещения, чтобы использовать их в качестве подземных стойл для лошадей.

Запах туфа, висящий над Каппадокией, – прохладный, глиняный, с оттенком ментола, – внизу усиливается. Его свободная природа позволяет выкапывать ниши под лампы, и все же туф прочен настолько, что Турция предполагала в 1990 году использовать эти нижние города в качестве бомбоубежищ на случай разрастания войны в Персидском заливе.

В подземном городе Деринкую на этаже под конюшнями были закрома с кормом для скота. Дальше располагались общественные кухни с земляными печами под трехметровыми потолками, каменные дымоходы, отводившие дым от очагов на 2 километра в сторону, чтобы враги не догадались об их местонахождении. По этой же причине вентиляционные шахты также проложены с наклоном.

Обширные склады и тысячи глиняных сосудов и амфор свидетельствуют, что тысячи людей жили здесь месяцами, не видя солнца. С помощью вертикальных коммуникационных шахт можно было общаться с людьми на любом уровне. Подземные колодцы обеспечивали их водой; подземные водостоки предотвращали затопление. Часть воды подводилась по туфовому трубопроводу к подземным винокурням и пивоварням, оснащенными бродильными чанами из туфа и базальтовыми мельничными жерновами.

Возможно, эти напитки были необходимы, чтобы сгладить эффекты клаустрофобии, навеваемой проходами между уровнями по лестницам, специально построенными такими низкими, узкими и извилистыми, чтобы любым завоевателям пришлось бы продвигаться медленно, согнувшись и в цепочке по одному. Их было бы легко убивать, когда они появлялись по очереди – если, конечно, они бы сюда добрались. Лестницы и рампы каждые 10 метров прерываются лестничными площадками, оборудованными раздвижными дверями каменного века – полутонными каменными колесами высотой от пола до потолка, которые можно вкатить и перекрыть проход. Пойманные в ловушку между парой таких дверей, незваные гости быстро бы заметили, что дыры над ними – не вентиляционные шахты, а трубы для поливания таких как они горячим маслом.

Тремя этажами ниже под этой подземной крепостью есть комната со сводчатым потолком и скамейками, обращенными к каменной кафедре, – школа. Еще ниже – несколько уровней жилых помещений, расположенных вдоль подземных улиц, ветвящихся и пересекающихся на нескольких квадратных километрах. Здесь есть двойные альковы для родителей с детьми и даже игровые комнаты с неосвещенными туннелями, приводящими на то же место.

Еще дальше, восьмью уровнями ниже, в Деринкую два просторных помещения с высокими потолками соединены крестом. Несмотря на то что из-за постоянной влажности не сохранилось ни фресок, ни росписей, это церковь, в которой христиане VII века, пришедшие из Антиохии и Палестины, молились и укрывались от арабских завоевателей.

Под ней – маленькая кубическая комнатка. Это временный склеп, где можно было держать умерших, пока не минует опасность. По мере того как Деринкую и другие подземные города переходили из рук в руки и от цивилизации к цивилизации, их население всегда возвращалось на поверхность, чтобы похоронить своих в почве, где под солнцем и дождем росла пища.

Они были созданы, чтобы жить и умирать на поверхности, но однажды, когда мы все уже давно уйдем, подземные города, построенные ими для защиты, сохранят память о человечестве, став последними – хоть и скрытыми – свидетелями того, что когда-то мы были здесь.

Глава 9 Полимеры вечны

Портовый город Плимут в юго-западной Англии уже не входит в число живописных городов Британских островов, хотя до Второй мировой войны он им являлся. За шесть ночей в марте и апреле 1941 года бомбы нацистов разрушли 75 тысяч зданий во время того, что вошло в историю под названием Плимутского блица. Когда уничтоженный центр города возводили заново, поверх изогнутых булыжных улочек Плимута была положена современная бетонная сеть, погребая средневековое прошлое.

Но основная история Плимута таится на его границах, в природной гавани, созданной слиянием двух рек, Плима и Тамара, в месте их впадения в Ла-Манш и Атлантический океан. Здесь тот Плимут, из которого отплыли пилигримы; они назвали место высадки на другом берегу океана в его честь. Все три тихоокеанские экспедиции капитана Кука начинались здесь, как и кругосветное путешествие сэра Френсиса Дрейка. А 27 декабря 1831 года «Бигль» отплыл из Плимутской гавани с 22-летним Чарльзом Дарвином на борту.

Морской биолог из Университета Плимута Ричард Томпсон проводит много времени, бродя по исторической части Плимута. Он специально приходит сюда зимой, когда пляжи вдоль дельты гавани пусты, – высокий мужчина в джинсах, ботинках, голубой ветровке и флисовом свитере на «молнии», с непокрытой лысой головой, длинными пальцами без перчаток, наклонившись, он перебирает песок. Докторская диссертация Томпсона посвящена липкой субстанции, которую любят есть моллюски типа морских блюдечек и литторин: диатомеям, цианобактериям, морским водорослям и цепляющимся за них крохотным растениям. Но то, что принесло ему известность, связано не столько с морскими существами, сколько с распространением в океане того, что никогда не было живым.

В то время он еще этого не понимал, но дело его жизни начиналось в 1980-х, когда он был студентом, проводившим выходные в ливерпульском подразделении национальной организации по очистке пляжей Великобритании. В выпускном году 170 его единомышленников собрали тонны мусора по 137 километрам береговой зоны. Помимо предметов, явно выброшенных из лодок, к примеру греческих коробок из-под соли и итальянских бутылочек из-под масла, по этикеткам можно было понять, что большую часть отходов ветер гонит на восток из Ирландии. Похоже, что любая упаковка, удерживающая достаточно воздуха, чтобы торчать над водой, следует ветровым течениям, которые в этих широтах восточные.

Меньшие, менее выпуклые предметы, однако, явно контролируются водными течениями. Каждый год, составляя отчеты своего отряда, Томпсон замечал все больше мусора все меньшего и меньшего размера среди привычных бутылок и автомобильных покрышек. Он и еще один студент начали собирать образцы песка вдоль береговых полос пляжей. Они отсеивали мельчайшие частицы того, что имело неприродный характер, и пытались идентифицировать их под микроскопом. Но это оказалось сложным: образцы были, как правило, слишком мелкими, чтобы указать на бутылки, игрушки или устройства, от которых откололись.

Он продолжил работать на ежегодной очистке пляжей во время аспирантуры в Ньюкасле. Когда он защитил докторскую диссертацию и занялся преподаванием в Плимуте, его факультет приобрел инфракрасный спектрометр с преобразованием Фурье, устройство, пропускающее микролуч через вещество, а затем сопоставляющее его инфракрасный спектр с данными из базы известных веществ. Теперь он мог разобраться с тем, что видел, но это только усилило его беспокойство.

«Как вы думаете, что это?» Томпсон ведет посетителя вдоль берега дельты реки Плим, рядом с местом ее впадения в море.

Всего через несколько часов после восхода луны вода ушла почти на 200 метров, обнажив песчаную отмель, усеянную ламинариями и ракушками. Легкий ветерок скользит по поверхности приливных водоемов, разбивая отражения рядов домов на холмах. Томпсон склоняется над полоской отходов, оставленной приливной кромкой волн, разбившихся о берег, пытаясь найти что-нибудь узнаваемое: мотки нейлоновой веревки, шприцы, вскрытые пластиковые контейнеры для еды, половинку корабельного плотика, раскрошенные остатки пенопластовой упаковки и бутылочные крышки всех цветов радуги. Самые многочисленные – разноцветные пластиковые стерженьки от палочек для чистки ушей. Но встречаются также и странные маленькие предметы одинаковой формы, которые он и просит всех опознать. Среди веточек и полосок водорослей в его пригоршне песка мелькает несколько десятков голубых и зеленых пластиковых цилиндров около 2 миллиметров высотой.

«Это называется гранулят. Сырье для производства пластика. Его растапливают и делают самые разнообразные вещи». Он проходит немного вперед и зачерпывает новую пригоршню. И в ней снова заметны те же пластиковые кусочки: бледно-голубые, зеленые, красные и коричневые. Каждая пригоршня содержит примерно 20 % пластика, и в каждой по меньшей мере 30 гранул.

«Этот гранулят можно найти сегодня практически на любом берегу. Судя по всему, весь он с одной фабрики».

Но поблизости нет пластикового производства. Гранулы проделали с каким-то течением немалый путь, пока не были выброшены здесь – собраны и подхвачены ветром и приливом.

В лаборатории Томпсона в Университете Плимута аспирант Марк Браун распаковывает завернутые в фольгу образцы с пляжа, присланные в прозрачных застегнутых пакетах от коллег по всем миру. Он высыпает их в стеклянную делительную воронку, заполненную концентрированным раствором морской соли, чтобы заставить всплыть пластиковые частицы. Он отбирает те, которые кажутся ему знакомыми, к примеру вездесущие палочки для чистки ушей, и проверяет их под микроскопом. Что-нибудь действительно необычное поступает на инфракрасный спектрометр с преобразованием Фурье.

На идентификацию каждого образца уходит больше часа. Около трети оказывается природными волокнами, такими как водоросли, еще треть – пластиком, и еще треть не поддается опознанию – что означает, что у них нет соответствующего образца в базе полимеров, или что частица пробыла в воде очень долго и обесцветилась или что она слишком мала для их прибора, который анализирует фрагменты не менее 20 микрон – чуть тоньше человеческого волоса.

«Это значит, что мы недооцениваем количество находимого пластика. Честный ответ – мы не знаем, сколько его на самом деле».

Зато им точно известно, что его много больше, чем когда-либо раньше. В начале XX века плимутский морской биолог Алистер Харди разработал прибор, который можно было тянуть за кораблем антарктической экспедиции в 10 метрах под водой для взятия образцов криля – похожих на креветок размером с муравья беспозвоночных, на которых покоится большая часть пищевой цепочки планеты. В 1930-х он модифицировал прибор для измерения планктона еще меньших размеров. Он использовал рабочее колесо для протяжки шелковой ленты, примерно так же как в общественных туалетах функционирует податчик тканевых полотенец. Когда шелк оказывается снаружи, на нем оседает планктон, содержащийся в проходящей через него воде. Каждое полотно шелка может работать на сборе образцов в течение 500 морских миль[28]. Харди сумел убедить английские торговые суда, использующие коммерческие морские пути по всей Северной Атлантике, в течение нескольких десятков лет тянуть его «непрерывный регистратор планктона», собрав настолько ценную базу данных, что в результате он был посвящен в рыцари за вклад в океанологию.

Он собрал настолько много образцов вокруг Британских островов, что только каждый второй из них был проанализирован. Десятки лет спустя Ричард Томпсон понял, что оставшиеся образцы, находящиеся в плимутском хранилище с искусственным микроклиматом, представляют собой мемориальную капсулу, сохранившую свидетельство растущего загрязнения. Он выбрал два маршрута из северной Шотландии, на которых образцы собирались регулярно: один в Исландию, другой на Шетландские острова. В поисках старого пластика его команда тщательно изучала рулоны шелка, воняющего химическими консервантами. Не было смысла исследовать образцы, собранные до Второй мировой войны, потому что тогда пластика практически не было, за исключением бакелита, использовавшегося в телефонах и радио, приборах настолько долговечных, что они пока не попали в цепочку отходов. Одноразовую пластиковую упаковку тогда еще не изобрели.

К 1960-м им было обнаружено все возрастающее количество разнообразных пластиковых частиц. К 1990-м образцы пестрели тройным объемом кусочков акрила, полиэстера и других синтетических полимеров в сравнении с образцами тридцатилетней давности. Особенно беспокоило то, что регистратор планктона собрал весь этот пластик в 10 метрах под поверхностью, взвешенный в воде. Так как пластик преимущественно плавает на поверхности, полученные результаты говорили лишь о малой доле того, сколько его было на самом деле. Но дело не только в том, что количество пластика в океане растет, но и в том, что начали появляться все меньшие частицы – достаточно мелкие, чтобы переноситься крупными морскими течениями.

Команда Томпсона пришла к выводу, что медленное механическое воздействие – волны и приливы, бьющие в берега и превращающие скалы в пляжи, – делает то же и с пластиком. Самые крупные, наиболее заметные предметы, болтающиеся в прибое, постепенно становятся все меньше. В то же самое время нет ни малейших признаков того, что пластик разлагается под воздействием микроорганизмов, даже когда расколот на крохотные кусочки.

«Мы представили, как он все сильнее измельчается и превращается в своего рода пыль. И поняли, что это измельчение может привести лишь к большим проблемам».

Он слышал страшные истории о морских выдрах, подавившихся полиэтиленовыми кольцами от 6-баночных упаковок пива; о лебедях и чайках, задушенных нейлоновыми сетями и рыболовными лесками; о мертвой зеленой морской черепахе на Гавайях, в желудке которой были найдены карманная расческа, 30 сантиметров нейлоновой веревки и колесо от игрушечного грузовика. Его личным худшим опытом было изучение трупов глупышей, выброшенных на берега Северного моря. У 95 % из них в желудках был пластик – в среднем 44 кусочка на птицу. Пропорциональное этому количество для человека будет около полутора килограммов.

Послужил ли пластик причиной их гибели, понять невозможно, но это довольно вероятно, потому что у многих скопления несъедобной пластмассы заблокировали внутренности. Томпсон предполагает, что если более крупные куски пластика будут разламываться на маленькие частицы, вероятно, что маленькие существа станут их поедать. Он устроил эксперимент в аквариуме, поселив в нем питающимися донными отложениями червей-пескожилов, усоногих раков, фильтрующих органические вещества, взвешенные в воде, и песчаных блох, едящих выброшенные на песок отходы. Во время эксперимента для каждого из видов были предложены пластиковые частицы и волокна размером, доступным для поедания. И каждое из животных их проглотило.

Если частицы оставались во внутренностях, они приводили к закупорке со смертельным исходом. А если они были достаточно малы, то проходили через пищеварительную систему беспозвоночных и появлялись без каких-либо видимых изменений с другой стороны. Означает ли это, что пластик настолько стабилен, что нетоксичен? В какой момент он начнет разлагаться естественным путем – и не будет ли в результате выпущен какой-нибудь химикат, опасный для живых организмов в отдаленном будущем?

Ричард Томпсон не знает. И никто не знает, потому что пластик появился не так давно, чтобы мы знали, как долго он просуществует и что с ним произойдет в дальнейшем. Его команда пока что идентифицирована девять различных видов, плавающих в море: разновидности акрила, нейлона, полиэстера, полиэтилена, полипропилена и поливинилхлорида. И он знает, что скоро все живое будет это поедать.

«Когда пластик превратится в пыль, его будет глотать даже зоопланктон».

Два источника пластиковых частиц раньше не приходили в голову Томпсона. Пластиковые пакеты забивают все, начиная от сточных труб и кончая пищеводами морских черепах, которые принимают их за медуз. Постепенно начали появляться специально разработанные версии пакетов, подверженных воздействию микроорганизмов. Команда Томпсона испробовала их. Большая часть оказалась простой смесью целлюлозы и полимеров. После того как целлюлозный крахмал разлагался, оставались тысячи прозрачных, практически незаметных пластиковых частиц.

Надписи на некоторых пакетах гласили, что они будут разлагаться в компостных кучах, когда температура, повышающаяся за счет гниения органического мусора, превысит 37,8 °C. «Может, и будут. Но этого не произойдет ни на песке, ни в соленой воде». Это он выяснил, привязав такие мешки к причалу в гавани Плимута. «Через год с ними все еще можно было ходить за продуктами».

Еще возмутительнее оказалось то, что выяснил его аспирант Марк Браун, покупая косметику. Браун открывает верхний ящик лабораторного шкафа. Внутри – изобилие женских косметических продуктов: гели для душа с эффектом массажа, скрабы для тела и жидкое мыло для рук. Некоторые из них – эксклюзивных марок: Neova Body Smoother, SkinCeuticals Body Polish и DDF Strawberry Almond Body Polish. Другие выпущены под международными брендами: Pond’s Fresh Start, тюбик зубной пасты Colgate Icy Blast, Neutrogena, Clearasil. Некоторые продаются в США, некоторые только в Великобритании. Но всех их объединяет одно.

«Эксфолианты: маленькие гранулы, которые массируют кожу, когда вы моетесь». Он выбирает персиковый тюбик St. Ives Apricot Scrub; на его этикетке написано: «100 % натуральные эксфолианты». «С этим все в порядке. Гранулы на самом деле – кусочки размолотых семян жожоба и ореховых скорлупок». Другие производители натуральной косметики применяют виноградные косточки, скорлупу абрикосовых косточек, грубый сахар или морскую соль. «А остальные, – говорит он, махнув рукой, – используют пластик».

«Когда пластик превратится в пыль, его будет глотать даже зоопланктон».

На каждом из них в числе ингредиентов числятся «мельчайшие полиэтиленовые гранулы», или «полиэтиленовые микросферы», или «полиэтиленовые шарики». Или просто полиэтилен.

«Представляете?» Ричард Томпсон не обращается ни к кому конкретному, но говорит достаточно громко, чтобы склоненные над микроскопами лица поднялись к нему. «Они продают пластик, предназначенный быть смытым в трубы, канализацию, реки, прямо в океан. Частицы пластика, которые могут проглотить крохотные морские существа».

Пластиковые частицы также все чаще используются для снятия краски с кораблей и самолетов. Томпсона передергивает. «Подумайте, куда будут выброшены испачканные краской шарики. Их будет сложно удержать в ветреный день. А даже если удастся уловить, в очистных сооружениях нет фильтров для настолько крохотных частиц. Это неизбежно. Они попадут в окружающую среду».

Он изучает образец из Финляндии в микроскоп Брауна. Одинокое зеленое волокно, возможно, растительного происхождения, лежит на трех ярко-голубых нитях, вероятно, искусственных. Он залезает на столешницу, обвив ногами в туристических ботинках лабораторный стул. «Думайте об этом так. Предположим, завтра прекратится всякая человеческая деятельность и внезапно больше никто не будет производить пластмасс. Но тот, что уже присутствует… Глядя на то, как он распадается, я думаю, организмы будут пытаться переработать бесконечно. Возможно, тысячи лет. Или дольше».

В каком-то смысле пластмасса присутствует в природе миллионы лет. Пластмасса – это полимер: простая молекулярная конфигурация атомов углерода и водорода, последовательно объединенная в цепочки. Пауки плели полимерные волокна, именуемые шелком, задолго до каменноугольного периода, в то время как деревья с момента своего появления производят целлюлозу и лигнин – а это природные полимеры. Хлопок и резина – полимеры, и мы сами тоже производим полимеры в форме коллагена, который входит в состав ногтей.

После 1945 года в сферу общего потребления ворвался небывалый поток невиданных продуктов: акриловые ткани, плексиглас, полиэтиленовые бутылки, полипропиленовые контейнеры и полиуретановые игрушки из «губчатой резины».

Другой природный формующийся полимер, который больше отвечает нашей идее пластмасс, – это секрет азиатского лакового червеца, известный как шеллак. Именно поиск синтетического заменителя шеллака привел Лео Бакеланда к смешиванию карболовой кислоты – фенола – с формальдегидом в гараже в Йонкерсе, штат Нью-Йорк. До этого единственным доступным покрытием для электрических проводов и соединений был шеллак. Пластичный результат получил название бакелита. Бакеланд разбогател, а мир стал совсем другим.

Химики вскоре занялись делением длинных молекул из углеводородных цепочек необработанного бензина на более короткие и смешиванием этих частей в попытке выяснить, какие возможны вариации на тему первой рукотворной пластмассы Бакеланда. Добавка хлора дает крепкий устойчивый полимер, непохожий ни на один из природных, известный под названием поливинилхлорида. Вдувание газа в другой полимер во время его формирования создает крепкие связанные пузырьки – так получают полистирен, известный также под названием стироформ. Неустанный поиск искусственного шелка привел к нейлону. Чулки из чистого нейлона вызвали революцию в швейной промышленности и помогли принять использование пластика как определяющее достижение современной жизни. Вмешательство Второй мировой войны, отвлекшее большую часть нейлона и пластмасс в военную промышленность, лишь заставило людей сильнее их желать.

После 1945 года в сферу общего потребления ворвался небывалый поток невиданных продуктов: акриловые ткани, плексиглас, полиэтиленовые бутылки, полипропиленовые контейнеры и полиуретановые игрушки из «губчатой резины». Но больше всего изменений пришло с прозрачной упаковкой, включая самоклеющиеся обертки из поливинилхлорида и полиэтилена, позволившие видеть завернутую в них еду и хранить ее дольше, чем прежде.

В течение 10 лет стала понятна оборотная сторона этих чудо-веществ. Журнал «Лайф» создал термин «общество выбрасывания», хотя сама идея выкидывания мусора не нова. Люди поступали так с самого начала с костями, оставшимися от охоты, и мякиной от урожаев, но их подъедали другие организмы. Когда в потоке мусора появились продукты из искусственных материалов, их поначалу считали менее вредными, чем вонючие органические отходы. Разбитые кирпичи и посуда послужили наполнителями для зданий будущих поколений. Выброшенная одежда появлялась на вторичном рынке благодаря старьевщикам или перерабатывалась в новую ткань. Неработающие машины, скапливающиеся на свалках, могли послужить источником запчастей или использоваться в новых изобретениях. Обломки металла просто-напросто переплавляют в нечто новое. Техника Второй мировой войны – по меньшей мере японские корабли и самолеты – была в буквальном смысле слова создана из куч американского металлолома.

Стэнфордский археолог Уильям Ратье, сделавший карьеру на изучении американского мусора, постоянно занимается избавлением ответственных за утилизацию отходов чиновников и широкой публики от того, что считает мифом: мол, именно из-за пластмасс переполнены мусорные свалки по всей стране. Занявший несколько лет «Проект Мусор» Ратье, участвовавшие в котором студенты взвешивали и измеряли бытовой недельный мусор, завершился в 1980-х отчетом, из которого стало ясно, что вопреки распространенному мнению объем пластика в отходах не превышает 20 %, отчасти потому, что его можно сжать плотнее, чем другие виды мусора. И хотя с тех пор производится все больше пластиковых вещей, Ратье не ожидает изменения этого соотношения, потому что на усовершенствованных производствах на пластиковую бутылку или одноразовую упаковку тратится меньше материала.

Основную часть того, что лежит на свалках, по его словам, составляют строительный мусор и бумажная продукция. Газеты, утверждает он – и тем опровергает еще одно распространенное заблуждение – не разлагаются естественным путем, будучи изолированы от воды и воздуха. «Именно поэтому до сих пор целы 3000-летние египетские папирусные свитки. Мы находили на наших свалках вполне читаемые газеты 1930-х годов. И они останутся там на 10 тысяч лет».

Однако он соглашается с тем, что пластмасса олицетворяет нашу коллективную вину в загрязнении окружающей среды. В пластике есть что-то неприятно постоянное. И это различие, должно быть, ощущается в том, что происходит за пределами свалок, где газеты рвутся ветром в клочки, трескаются на солнце и размокают под дождем – если только не сгорают до этого.

Что происходит с пластиком, легче всего заметить там, где его никогда не собирали. Люди жили на территории резервации Хопи постоянно начиная с 1000 до н. э. – дольше, чем где-либо еще на всей территории Соединенных Штатов. Основные деревни хопи находятся на трех столовых горах с видом в 360° на окружающую пустыню. Столетиями хопи просто сбрасывали весь мусор, состоявший из объедков и разбитой посуды, со склонов гор. Койоты и грифы заботились о пищевых отходах, а обломки глиняной посуды со временем возвращались в почву, из которой сделаны.

И все было прекрасно до середины XX века. А потом выброшенный вниз мусор перестал исчезать. Хопи оказались окружены растущей горой нового, устойчивого к природным воздействиям вида мусора. Он пропадал единственным способом: будучи сдутым в пустыню. Но и там он никуда не девался, задержанный шалфеем и ветвями мескитового дерева, насаженный на иглы кактусов.

Пластмасса олицетворяет нашу коллективную вину в загрязнении окружающей среды.

К югу от гор хопи возвышается Сан-Франциско-Пикс, жилище богов хопи и навахо среди осин и псевдотсуг[29]: священные горы, надевающие каждую зиму очищающий белый наряд – за исключением последних лет, потому что теперь снег идет редко. В этот век усиливающихся засух и повышающихся температур на владельцев горнолыжных подъемников, которые, по мнению индейцев, оскверняют священные земли гремящими машинами и барышами, вновь подали в суд. Их последнее святотатство – изготовление искусственного снега для горнолыжных трасс из сточных вод, что для индейцев означает окунание лика божьего в дерьмо.

К востоку от Сан-Франциско-Пикс находятся более высокие Скалистые горы; к западу – Сьерра-Мадрес, чьи вулканические вершины еще громадней. И как ни трудно нам это представить, все эти колоссальные горы однажды смоются в море – каждый камень, пласт, седловина, пик и стена каньона. Каждый огромный подъем рассыплется в прах, минералы растворятся, чтобы поддержать уровень соли в океанах, разнообразие питательных веществ их почв вскормит морских существ нового периода, в то время как обитатели старого исчезнут под их отложениями.

Но задолго до того все эти отложения обгонит другое вещество, более легкое и проще доставляемое к морю, чем камни или даже частицы ила.

Капитан Чарльз Мур из Лонг-Бич, Калифорния, узнал об этом в один из дней 1997 года, когда, отплывая из Гонолулу, вел свой алюминиевый катамаран в ту западную часть Тихого океана, которой раньше всегда избегал. Когда-то известная под названием «конских широт», эта часть океана размером с Техас между Гавайями и Калифорнией редко посещается моряками из-за круглогодичного, медленно вращающегося завихрения горячего экваториального воздуха, поглощающего и никогда не возвращающего ветер. Под ним воды описывают по часовой стрелке ленивую спираль по направлению к более низкой области в центре.

Официальное название – Северо-Тихоокеанский субтропический водоворот, но вскоре Мур узнал, что среди океанографов он больше известен под названием Большого тихоокеанского мусорного пятна. Капитан Мур попал в сточный колодец, в котором кончает свои дни практически все, что сдувается в воду из Азиатско-Тихоокеанского региона, двигаясь по медленной спирали к все нарастающему ужасу индустриальных отходов. В течение недели Мур и его команда пересекали море размером с небольшой континент, покрытое плавающим мусором. Это было похоже на судно в Арктике, пробивающееся через куски мелкобитого льда, только вокруг них подпрыгивало на волнах пугающее количество чашек, бутылочных крышек, спутанных кусков рыболовных сетей и лески из моноволокна, кусков полистиреновой упаковки, колец от 6-баночных упаковок, порванных воздушных шариков, прозрачных обрывков упаковок от сэндвичей и бесчисленных пластиковых пакетов.

За два года до этого Мур ушел на пенсию из компании по отделке деревянной мебели. Всю жизнь занимавшийся серфингом, он построил себе корабль и, пока его волосы еще не побелели, решил вести на ранней пенсии активный образ жизни. Плаванию его научил отец-моряк, получив сертификат капитана в Береговой охране США, он организовал группу добровольного слежения за состоянием морской среды. После адской встречи в центре Тихого океана с Большим тихоокеанским мусорным пятном его группа выросла в нынешний Центр морских исследований Алгалита, занимающийся борьбой со смытым за последние полвека мусором, так как 90 % его было пластиком.

Больше всего Чарльза Мура удивил источник этого мусора. В 1975 году, по оценкам Национальной академии наук США, все океанские суда выбрасывали за год 3600 тонн пластика ежегодно. Недавние исследования показали, что только мировой торговый флот бесстыдно выкидывает за борт около 639 тысяч пластмассовых контейнеров ежедневно. Но сброс мусора всеми торговыми и военными флотами, как обнаружил Мур, лишь полимерная песчинка в океане в сравнении с тем, что попадает с берегов.

Как оказалось, мировые свалки не переполнены пластиком на самом деле только потому, что большая его часть сдувается в океан. После нескольких лет взятия образцов в Северо-Тихоокеанском водовороте Мур пришел к выводу, что 80% плавающего мусора исходно было выброшено на суше. Его сдуло с мусоровозов или свалок, он просыпался из железнодорожных контейнеров и был смыт ливнями, плыл по рекам или переносился ветром и добрался до этого все расширяющегося пятна.

«Здесь, – говорит капитан Мур своим пассажирам, – заканчивает свой путь все принесенное реками в море». Эту же самую фразу геологи произносили перед своими учениками с начала науки, описывая неумолимый процесс эрозии, превращающий горы в соли и частицы достаточно малые, чтобы быть смытыми в океан, где они укладываются слоями пород далекого будущего. Однако то, о чем говорит Мур, относится к типу стоков и отложений, которого Земля не знала в течение 5 миллиардов лет геологического времени – но теперь она с ним познакомилась.

За первый проход почти в 2000 километров через водоворот Мур насчитал примерно 300 граммов мусора на каждые 100 квадратных метров поверхности, что дает 3 миллиона тонн пластика.

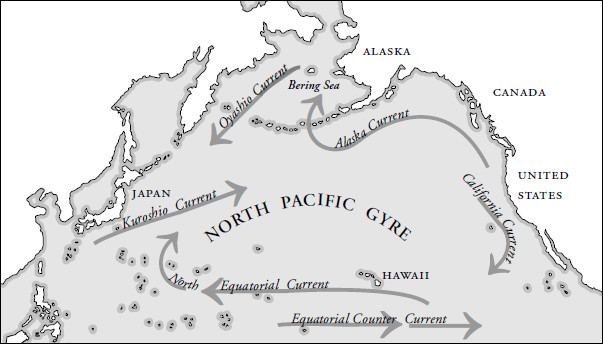

Рис. 8. Карта Северо-Тихоокеанского водоворота. Выполнена Виргинией Норей

North Pacifi c Gyre – Северо-Тихоокеанский водоворот. Japan – Япония. Kuroshio Current – течение Куросио. Oyashio Current – Курильское течение. Bering Sea – Берингово море. Alaska – Аляска. Alaska Current – Аляскинское течение. Canada – Канада. United States – США. California Current – Калифорнийское течение. Hawaii – Гавайи. North Equatorial Current – Северо-Тихоокеанское пассатное течение. Equatorial Counter Current – Межпассатное противотечение.

Как выяснилось, его оценка подтвердилась вычислениями ВМС США. И это была лишь первая из многих ужасающих цифр, с которыми он столкнулся. И она отражала только видимыйпластик: неопределенное количество крупных фрагментов обросло водорослями и усоногими рачками и пошло ко дну. В 1998 году Мур вернулся с траловым устройством, подобным использовавшемуся сэром Алистером Харди для взятия образцов криля, и, к своему удивлению, обнаружил, что на поверхности океана по весу больше пластика, чем планктона.

Более того, существенно больше: в шесть раз.

Когда он взял образцы около мест впадения речушек в Тихий океан неподалеку от Лос-Анжелеса, эти цифры увеличились в 100 раз и продолжали свой рост с каждым годом. Сейчас Мур сопоставляет свои данные с полученными морским биологом Ричардом Томпсоном из Плимутского университета. Как и Томпсона, его больше всего шокировали пластиковые пакеты и вездесущие маленькие пластмассовые шарики. В одной только Индии 5000 заводов производят пластиковые пакеты. Кения выпускает 4000 тонн пакетов в месяц и не имеет мощностей по их переработке.

Что же касается маленьких шариков, известных под названием гранулята, 5,5 квадриллионов – около 113 миллионов тонн – производилось ежегодно. И Мур не только находил их повсеместно, но и, вне всяких сомнений, видел кусочки пластика внутри прозрачных тел медуз и сальп, самых плодовитых и широко распространенных фильтрующих воду при питании океанских существ. Как и морские птицы, они принимают ярко окрашенные шарики за икру, а коричневые – за криль. А теперь в океан сливается непонятно сколько еще квадриллионов новых маленьких частиц – покрытых химическими веществами из скрабов для тела и как раз подходящего для поедания размера для самых крохотных существ (которыми питаются более крупные).

Что это значит для океана, экосистемы, будущего? Вся эта пластмасса появилась за 50 с небольшим лет. Не будут ли ее химические составляющие или добавки – к примеру, такие красители, как металлическая медь, – концентрироваться по мере подъема по пищевой цепочке и вмешиваться в эволюцию? Не найдут ли геологи миллионы лет спустя части кукол Барби в конгломератах, образованных отложениями на дне моря? Просуществуют ли они достаточно долго, чтобы войти в летопись ископаемых? Будут ли они в достаточной степени неповрежденными, чтобы, подобно костям динозавра, их можно было собрать по кусочкам? Или они все же разложатся, выделяя углерод, который будет сочиться из огромного пластикового кладбища Нептуна в течение ближайших миллиардов лет, оставляя окаменевшие отпечатки Барби и Кена затвердевшими в камне для будущих эпох?

Мур и Томпсон начали консультироваться у экспертов по веществам. Геохимик Токийского университета Хидэсигэ Такада, специалист по химическим веществам, разрушающим эндокринную систему (их еще называют веществами, изменяющими пол), поставил себе задачу лично исследовать, какой именно вред несут в себе мусорные кучи в морях вокруг Южной Азии. Он как раз изучал пластмассовые шарики, выловленные из Японского моря и Токийского залива. По его данным, гранулят и другие пластиковые предметы действуют одновременно как магниты и губки для устойчивых ядов вроде дихлорфенилтрихлорэтана и полихлорированных бифенилов.

Использование высокотоксичных полихлорированных бифенилов для придания пластмассам большей гибкости было запрещено с 1970 года; помимо всего прочего, известно, что эти вещества вызывают нарушения в работе гормональных систем и приводят к появлению рыб и полярных медведей-гермафродитов. Как мина замедленного действия, морской мусор из произведенного до 1970 года пластика будет в течение столетий выделять в океан полихлорированные бифенилы. Но, как обнаружил Такада, свободно плавающие токсины из других источников – копирок, автомобильных смазок, антифризов, старых флуоресцентных ламп и печально знаменитых сбросов заводов «Дженерал Электрик» и «Мосанто» напрямую в реки – легко оседают на поверхностях свободно плавающих пластмасс. Одно из исследований напрямую связало проглоченный пластик с полихлорированными бифенилами в жировых тканях тупиков. Самым удивительным были концентрации. Такада и его коллеги обнаружили, что пластмассовые горошины, съеденные птицами, содержали ядов в миллион раз больше, чем обычная морская вода.

В 2005 году Мур сообщал о вращающейся мусорной куче в Тихом океане размером 26 миллионов квадратных километров – почти с Африку. И она не одна: на планете есть шесть других крупных тропических водоворотов, каждый из которых вращает мерзкие отходы. Как будто пластик пришел в наш мир со взрывом крохотного семени после Второй мировой войны и, подобно Большому Взрыву, продолжает расширяться. Даже если все производство внезапно прекратится, невероятное количество удивительно стойкого вещества уже выкинуто. Пластиковые отбросы, по мнению Мура, представляют собой самую распространенную характерную черту поверхности океанов. Как надолго? Есть ли менее вредная, менее вечная замена, к которой могло бы обратиться человечество, пока весь мир не оказался навсегда замотанным в пластик?

Той осенью Мур, Томпсон и Такада вместе с доктором Энтони Эндради принимали участие во встрече на высшем уровне, посвященной морскому пластику и проходившей в Лос-Анджелесе. Эндради – старший научный сотрудник из Научно-исследовательского треугольника[30] Северной Каролины, родом из Шри-Ланки, одной из ведущих стран по производству резины в Южной Азии. В аспирантуре он занимался изучением полимероведения и решил отвлечься от карьеры, связанной с производством резины, ради растущей индустрии пластмасс. Он написал 800-страничный труд «Пластмассы в окружающей среде», завоевавший ему положение пророка по данному вопросу как со стороны производственников, так и со стороны экологов.

Долгосрочный прогноз для пластмасс, сообщил Эндради собравшимся океанологам, именно такой: продолжительная жизнь. Неудивительно, что пластмассы образовали живучую помойку в океанах, объяснил он. Их эластичность, гибкость (они могут как плавать, так и тонуть), практическая невидимость в воде, долговечность и высокая прочность привели к том, что производители лески отказались от натуральных волокон в пользу синтетических, таких как нейлон и полиэтилен. Со временем первые дезинтегрируются; последние, даже порванные и потерянные, продолжают «призрачную рыбалку». В результате практически любой морской вид, включая китов, рискует попасть в ловушку из огромных спутанных кусков нейлона, свободно плавающих в океане.

На суше оставленный на солнце пластик поглощает инфракрасные лучи и вскоре становится значительно горячее окружающего воздуха.

Подобно любому углеводороду, говорит Эндради, даже пластмассы «неизбежно должны разложиться под действием микроорганизмов, но это будет происходить настолько медленно, что будет иметь мало практических последствий. Однако они могут разлагаться под действием света за осмысленное время».

Он объясняет: когда углеводороды разлагаются под воздействием микроорганизмов, их полимерные молекулы разбираются на части, из которых исходно были созданы: двуокись углерода и воду. А когда они разлагаются под действием света, солнечная ультрафиолетовая радиация ослабляет прочность на разрыв, и длинные цепочки полимерных молекул разбиваются на более короткие сегменты. Так как прочность пластмассы зависит от длины переплетенных полимерных цепочек, то по мере того как ультрафиолетовые лучи их раскалывают, пластмасса начинает разлагаться.

Все видели, как полиэтилен и другой пластик на солнечном свету желтеют, трескаются и распадаются на части. Довольно часто в пластмассы добавляют специальные вещества, делающие их более устойчивыми к ультрафиолету; другие добавки могут наоборот повысить их чувствительность к нему. Использование последних для колец 6-баночных упаковок, по словам Эндради, может спасти жизнь многим морским животным.

Но здесь, однако, есть две проблемы. С одной стороны, пластмассе в воде требуется много больше времени, чтобы разложиться под действием света. На суше оставленный на солнце пластик поглощает инфракрасные лучи и вскоре становится значительно горячее окружающего воздуха. А в океане не только он охлаждается водой, но и обрастающие водоросли защищают его от солнца.

Другое препятствие в том, что даже если ничейная рыболовная сеть, изготовленная из разлагающегося под действием света пластика, разрушится до того, как утопит дельфинов, ее химическая основа останется неизменной сотни, может быть, даже тысячи лет.

«Пластмасса остается пластмассой. Материал остается полимером. Полиэтилен не разлагается под действием бактерий ни за какой осмысленный промежуток времени. В морской среде отсутствует механизм, способный биологическим образом разложить такую длинную молекулу». Даже если разлагающиеся под действием солнечных лучей сети помогут выживать морским млекопитающим, заключает он, их измельченные остатки останутся в море, где будут съедены существами, фильтрующими воду в процессе питания.

«За исключением очень небольшого объема сожженного, – говорит оракул Тони Эндради, – каждый кусочек пластмассы, произведенной в мире за последние примерно 50 лет, до сих пор существует. Он где-то в окружающей среде».

За полстолетия суммарный объем производства превышает 1 миллиард тонн. Он включает сотни разнообразных пластмасс с бесчисленными вариациями за счет добавленных пластификаторов, замутнителей, красителей, заполнителей, усилителей и светостабилизаторов. Продолжительность жизни каждой из них может очень сильно различаться. Но до сих пор ни одна из них не исчезла. Исследователи решили выяснить, сколько времени требуется на разложение полиэтилена, поместив образец в инкубатор с живой бактериальной культурой. Год спустя разложилось менее 1 %.

«И это в самых благоприятных лабораторных условиях. Совсем не то, что обычно происходит в реальной жизни, – говорит Тони Эндради. – Пластмассы существуют недостаточно давно, чтобы микробы выработали энзимы для их переработки, так что они могут разложить лишь части пластмасс с очень малой молекулярной массой», то есть самые короткие, уже разрушенные полимерные цепочки. И хотя появились уже по-настоящему разлагаемые бактериями пластмассы – производные природного сахара, а также полиэстер с теми же свойствами, созданный на основе бактерий, – у них немного шансов вытеснить классические пластмассы на основе нефти.

«Так как задача упаковки – защита пищи от бактерий, – замечает Эндради, – пластиковые остатки обертки, способствующие разъеданию ее микробами, – не самая удачная идея».

Но даже если бы это сработало или если бы люди исчезли и больше не производили бы гранулята, все уже созданные пластиковые предметы все равно останутся – как надолго?

«В египетских пирамидах сохранилось зерно, семена и даже такие части человеческих тел, как волосы, потому что они были надежно защищены от проникновения солнечных лучей, там было мало кислорода или влаги, – говорит Эндради, маленький, педантичный человек с широким лицом и отрывистой, убедительно логичной манерой речи. – А наши мусорные кучи чем-то на них похожи. Пластик, закопанный в местах, где мало воды, солнца или кислорода, будет оставаться нетронутым долгое время. И то же самое верно, если он лежит на дне океана, покрытый слоем осадочных пород. На дне моря нет кислорода и весьма холодно».

Он издает отрывистый смешок. «Конечно, – добавляет он, – мы мало что знаем о микробиологии на тех глубинах. Возможно, тамошние анаэробные организмы могут их разложить. Это укладывается в рамки. Но еще никто не спускался на подводной лодке, чтобы проверить. По нашим наблюдениям, это маловероятно. Так что мы ожидаем сильно замедленный процесс разложения на дне моря. Во много раз более медленный. На порядок».

На порядок – это в 10 раз – дольше, чем сколько? Тысяча лет? Десять тысяч?

Никто не знает, потому что еще ни одна пластмасса не закончила своего существования от естественных причин. Современным микробам, разбивающим углеводороды на их строительные блоки, потребовалось немало времени, чтобы научиться поедать лигнин и целлюлозу после появления растений. Сравнительно недавно они научились поедать нефть. Но пока никто не способен питаться пластиком, потому что 50 лет – это слишком короткий промежуток времени, чтобы эволюция разработала необходимую биохимию.

«Но дайте ей 100 тысяч лет, – говорит оптимист Эндарди. Он был на родной Шри-Ланке, когда на Рождество 2004 случился цунами, и даже там, после этого апокалиптического удара стихии, люди находили повод надеяться. – Я уверен, вы найдете много видов микробов, гены которых позволят делать им эту выгодную работу, чтобы их число росло и процветало. На поедание нынешнего объема пластика уйдут сотни тысяч лет, но со временем весь он будет разложен. Лигнин куда более сложный, но он разлагается микроорганизмами. Просто нужно дождаться, пока эволюция приспособится к создаваемым нами материалам».

И если закончится биологическое время, а пластмассы все еще будут оставаться, останется еще время геологическое.

«Перемещение пластов и давление превратят их в нечто новое. Как деревья, погребенные в болотах давным-давно, – геологический процесс, а не разложение превратило их в нефть и уголь. Возможно, высокие концентрации пластмасс превратятся в нечто подобное. Они неминуемо изменятся. Изменчивость – характерная черта природы. Ничто не остается прежним».

Глава 10 Нефтяное пятно

Когда люди исчезнут, среди тех, кто немедленно получит выгоду, окажутся комары. Хоть наше антропоцентрическое видение мира может льстить нам мыслью, что человеческая кровь необходима им для выживания, на самом деле они – легко приспосабливающиеся гурманы, способные питаться из вен большинства теплокровных млекопитающих, хладнокровных рептилий и даже птиц. В наше отсутствие, предположительно, множество диких и одичавших животных ринутся на освобожденное пространство и построят дом на покинутых нами местах. Их численность не будет падать от наших смертельных транспортных средств, и они станут размножаться столь самозабвенно, что общечеловеческой биомассы – которую известный биолог Э.О. Уилсон оценивает как неспособную заполнить даже Гранд-Каньон – будет недоставать весьма недолго.

Даже из яиц, отложенных в заполненную росой крышку от пластиковой бутылки, могут вырасти несколько комаров.

В то же самое время любые комары, скорбящие о нашей кончине, будут утешены двумя посмертными дарами. Во-первых, мы прекратим их уничтожать. Люди нацелились на комаров задолго до изобретения пестицидов, распространяя масло по поверхностям прудов, дельт и луж, где те размножались. Этот ларвицид, перекрывающий личинкам комаров кислород, до сих пор часто используется, так же как и другие методы антикомариной химической войны. От гормонов, не дающих личинке развиться во взрослое насекомое, до – особенно в малярийных тропиках – распыления с воздуха дихлордифенилтрихлорэтана, запрещенного только в отдельных частях света. С уходом людей миллиарды крохотных пискунов, которые иначе бы умерли во младенчестве, будут жить, и среди вторичных получателей выгоды окажутся многие виды пресноводных рыб, в пищевых цепочках которых комариные яйца и личинки образуют крупные звенья. Еще пользу получат цветы: когда комары не сосут кровь, они пьют нектар – основную пищу всех самцов комаров, хотя самки с вампирскими наклонностями тоже им не брезгуют. А это делает их опылителями, так что мир без нас заново расцветет.

Еще одним даром комарам будет возвращение их родных земель – точнее, родных вод. Только в США с момента образования государства в 1776 году они потеряли часть лучших мест обитания и размножения – болот, по площади в два раза больших Калифорнии. Превратите земли такой площади обратно в болото, и вы поймете, в чем суть. (Рост популяции комаров должен быть приведен в соответствие с аналогичным увеличением поголовья питающихся ими рыб, жаб и лягушек – правда, в случае двух последних люди могли дать насекомым некоторую паузу: непонятно, сколько земноводных переживут хитридиомицетов, грибков, распространившихся благодаря международной торговле лабораторными лягушками. Их рост и развитие спровоцировало потепление, и эпидемия уже уничтожила сотни видов по всему миру.)

Естественная среда или нет, комары всегда находят дырочку, как знает любой, кто живет поверх бывшего болота, осушенного и застроенного, хоть в пригородах Коннектикута, хоть в трущобах Найроби. Даже из яиц, отложенных в заполненную росой крышку от пластиковой бутылки, могут вырасти несколько комаров. Пока асфальт и брусчатка не развалятся окончательно и освободившиеся болота не вступят в свои права на поверхности, комарам придется обходиться лужами и забитыми сточными канавами. И они могут быть уверенны, что одни из их любимейших рукотворных яслей просуществуют как минимум еще столетие и будут изредка встречаться еще много столетий спустя: выброшенные резиновые автомобильные покрышки.

Резина – вид полимера, именуемого эластомером. Природные виды, такие как вытяжка из молочного латекса амазонского дерева гевея, самым логичным образом разлагаются под действием микроорганизмов. Свойство природного латекса становиться липким при высоких температурах и затвердевать и даже раскалываться на морозе ограничивало его практическое применение до 1839 года, когда массачусетский торговец скобяными изделиями попытался смешать его с серой. Случайно уронив немного смеси на плиту и увидев, что она не расслоилась, Чарльз Гудьир осознал создание чего-то не существующего в природе.

По сей день природа также не сумела создать микроба, способного это съесть. Процесс Гудьира, называемый вулканизацией, связывает длинные полимерные цепочки резины короткими нитями атомов серы, превращая все вместе в гигантскую молекулу. После того как резину вулканизировали, то есть нагрели, насытили серой и залили в форму, к примеру, покрышки грузовика, полученная в результате гигантская молекула принимает ее вид и уже никогда его не теряет.

Будучи единой молекулой, покрышка не может быть расплавлена и превращена во что-то иное. Если только не разорвана физически или сношена 97 тысячами километров трения, на что в обоих случаях требуется значительная энергия, она остается круглой. Покрышки сводят с ума работников свалок, потому что при закапывании они сохраняют пузырь воздуха в форме пончика, который стремится подняться на поверхность. Большая часть мусорных свалок их теперь не принимает, но еще сотни лет старые покрышки будут проделывать свой путь на поверхность заброшенных мусорных куч, заполняться водой и снова служить местом для разведения комаров.

В США в год выбрасывается по одной покрышке на одного жителя – а это треть миллиарда, и только за один год. А есть еще и остальной мир. В настоящий момент времени используется около 700 миллионов машин, и куда больше уже выброшено, так что количество оставленных нами покрышек будет меньше триллиона, но много, много миллиардов. Как долго они будут валяться, зависит от количества попадающих на них прямых солнечных лучей. Пока не появится микроб, которому понравятся углеводороды, приправленные серой, только жгучее окисление приземного озона, загрязняющего вещества, от которого жжет в носу, или космическая мощь ультрафиолетовых лучей, проникающих через поврежденный слой стратосферного озона, может разрушить путы вулканизированной серы. Поэтому автомобильные покрышки пропитаны ингибиторами ультрафиолета и «противоозоностарителями», а также другими дополнениями вроде черных угольных наполнителей, которые придают шинам крепость и цвет.

При наличии такого количества угля в покрышках их можно было бы сжечь, но при этом высвободится столько энергии и такое невероятное количество жирной сажи, содержащей некоторые вредные компоненты, изобретенные во время Второй мировой войны, что этот метод уничтожения перестает быть привлекательным. После вторжения в Юго-Восточную Азию Япония контролировала общемировые поставки резины. Понимая, что их военная техника на кожаных прокладках или деревянных колесах далеко не уедет, как Германия, так и США подрядили своих лучших представителей промышленности найти замену.

В США в год выбрасывается по одной покрышке на одного жителя – а это треть миллиарда, и только за один год.

Крупнейший в мире завод по производству синтетической резины находится в Техасе. Он принадлежит Goodyear Tire & Rubber Company и был построен в 1942 году, вскоре после того, как ученые открыли способ ее производства. Вместо живых тропических деревьев они использовали мертвые морские растения: фитопланктон, погибший между 300 и 350 миллионами лет назад и легший на морское дно. Со временем – так гласит теория, процесс до конца не изучен, и иногда его описание вызывает сомнения – фитопланктон был покрыт таким количеством осадочных пород и сжат настолько сильно, что превратился в вязкую жидкость. Из этой грубой нефти ученые уже умели получать несколько видов полезных углеводородов. Два из них – стирол, исходное вещество пенополистирола, и бутадиен, взрывчатый и в высокой степени канцерогенный жидкий углеводород, – обеспечили сырье для синтетической резины.

Шестьдесят лет спустя Goodyear Rubber производит то же самое; на одном и том же оборудовании изготавливается основа как для покрышек автомобилей – участников гонок NASCAR[31], так и для жевательной резинки. Каким бы крупным ни был завод, он поглощен своим окружением – одной из монументальнейших построек, которые люди нагромоздили на поверхности планеты. Промышленный мегакомплекс, начинающийся на восточной стороне Хьюстона и продолжающийся беспрерывно до Мексиканского залива в 80 километрах от него, – крупнейшее объединение нефтеперерабатывающих заводов, нефтехимических компаний и складских помещений на Земле.

Здесь есть, к примеру, нефтехранилище, огороженное спиралями из колючей проволоки, расположенное через автостраду от Goodyear – скопление цилиндрических баков для сырой нефти диаметром в длину футбольного поля каждое, настолько широкие, что кажутся карликами. Соединяющие их вездесущие трубопроводы разбегаются во все стороны, а также вверх и вниз – белые, синие, желтые и зеленые трубы, самые крупные почти в 1,2 метра диаметром. На заводах, подобных этому, трубопроводы образуют арки, под которыми могут проезжать грузовики.

И это только видимые трубы. Компьютерный рентгеновский томограф, установленный на спутнике, пролетающем над Хьюстоном, покажет огромную переплетенную кровеносную систему из углеродистой стали примерно в метре под поверхностью. Как в любом городе в развитом мире, тонкие капилляры бегут по центру каждой улицы, ответвляясь в каждый дом. Это линии газоснабжения, содержащие так много железа, что удивительно, почему игла компаса не показывает на землю. Но в Хьюстоне газопровод – просто штрих, небольшое украшение. Трубопровод нефтеперерабатывающего завода свернулся вокруг города плотно, как прутья в корзине. По нему подается сырье, именуемое легкими фракциями, дистиллированная или каталитически очищенная сырая нефть, поступающее на сотни химических заводов Хьюстона – таких как Texas Petrochemical, обеспечивающий своего соседа Goodyear бутадиеном, а также производящий сходную субстанцию, заставляющую пластиковую обертку прилипать. А еще на нем изготавливается бутан – исходное сырье для полиэтиленовых и полипропиленовых шариков гранулята.

Сотни других труб, заполненных свежеочищенным бензином, маслом для обогрева домов и самолетным топливом, подключены к пращуру трубопроводов, Колониальному трубопроводу – 5800 километров длиной, с самыми толстыми трубами до 1 метра диаметром, магистраль которого начинается в хьюстонском пригороде Пасадена. Он собирает продукты из Луизианы, Миссисипи и Алабамы и движется на север к восточному побережью, где-то над землей, где-то под. Как правило, Колониальный трубопровод заправляется различными видами топлива, которое прокачивается по нему со скоростью около 6,5 километра в час до пункта назначения в Линдене, Нью-Джерси, терминале чуть южнее Нью-Йоркской гавани – путешествие занимает около 20 дней, если не происходит ураганов или перерывов в подаче.

Представьте будущих археологов, простукивающих путь вдоль всех этих труб. Как они объяснят назначение старых стальных котлов и многочисленных вытяжных труб позади Texas Petrochemical? (Правда, если люди продержатся еще несколько лет, все это старье, построенное с большим запасом в те времена, когда компьютеры не могли точно рассчитать необходимые допуски, будет разобрано и продано в Китай, покупающий металлолом из Америки с целями, вызывающими тревогу у историков Второй мировой войны.)

Если археологи проследуют по трубам на несколько сотен метров вниз, они обнаружат артефакт, который будет одним из самых долгоживущих из всех созданных людьми. Под побережьем Техасского залива в результате подъема сквозь слои осадочных пород легких солей из соляных источников в 8 километрах под поверхностью образовалось около 500 соляных куполов. Несколько таких образований находятся под Хьюстоном. Они имеют форму пули и могут быть до 1,6 километра в поперечнике. Если пробурить соляной купол и заполнить его водой, можно растворить внутренности и использовать под склады.

Некоторые соляные купольные пещеры, используемые под склады под городом, достигают 180 метров в ширину и более 2,5 километра в высоту, в два раза превышая объем купола Хьюстонской обсерватории. Поскольку стены из соляных кристаллов считаются непроницаемыми, они используются для хранения газов, включая отдельные наиболее легковзрывчатые, такие как этилен. Закачиваемый по трубам напрямую в подземное соляное образование, этилен хранится под давлением в 680 килограммов, пока не приходит пора использовать его для изготовления пластмасс. Поскольку этилен весьма летуч, он может быстро разложиться и взорвать трубу прямо под землей. Возможно, археологам будущего лучше оставить соляные пещеры в покое, а то остатки давно погибшей цивилизации могут взорваться прямо на их глазах. Но как им об этом догадаться?

На поверхности, подобно механистической версии мечети и минаретов, украшающих берега Босфора в Стамбуле, нефтяной ландшафт Хьюстона представляет собой купольные белые нефтехранилища и серебристые ректификационные колоны, стоящие по берегам Хьюстонского подходного канала. Плоские резервуары, в которых хранится жидкое топливо при атмосферной температуре, заземляются, чтобы собирающиеся под крышкой пары не взорвались от молний. В мире без людей, проверяющих и красящих двухслойные резервуары и заменяющие отслужившие свой 20-летний срок, непонятно, что произойдет раньше: либо их днища проржавеют и содержимое выльется в почву, либо придет в негодность заземление – в этом случае взрывы ускорят разрушение оставшихся металлических частей.

Некоторые резервуары с подвижными крышами, плавающими поверх жидкого содержимого, для предотвращения образования паров могут пострадать еще раньше, как только их гибкие швы начнут протекать. Если так, содержимое просто испарится, выбрасывая последние добытые людьми углероды в атмосферу. Сжатые газы и некоторые легковоспламеняющиеся химикаты, такие как фенолы, хранятся в сферических резервуарах, которые должны выдержать дольше, потому что их корпуса не касаются земли – правда, поскольку они под давлением, то взорвутся с особенным треском, как только их искрозащита проржавеет.

Но что скрывается под всем этим железом, каковы шансы, что оно оправится от металлического и химического шока, принесенного последним столетием нефтехимического развития? Если когда-нибудь люди, поддерживающие факелы горящими и топливо текущим, покинут этот самый неестественный из земных ландшафтов, как сможет природа разобрать, не говоря уже о том, чтобы очистить, великое техасское нефтяное пятно?

Хьюстон всеми своими 1558 квадратными километрами раскинулся на границе между прериями, поросшими бородачом и пастбищной травой, когда-то доходившей до брюха лошадей, и низинными болотистыми сосновыми лесами, которые были (и продолжают оставаться) частью исходной дельты реки Бразос. Красно-коричневая Бразос начинается вдалеке за пределами штата, стекая с гор Нью-Мексико в 1610 километрах отсюда, затем прорезает холмистую территорию Техаса и заполняет крупнейший на континенте сток в Мексиканский залив. Во времена ледников, когда ветры, дующие со льдов, с треском врезались в теплый воздух залива и вызывали проливные дожди, Бразос откладывала так много осадочных пород, что сама создавала себе плотины и в результате смещалась взад и вперед по вееру дельты в сотни километров шириной. В последнее время она просто протекает к югу от города. Хьюстон расположился вдоль одного из бывших русел реки, поверх отложений глины в 12 километров с лишним толщиной.

В 1830-х обрамленный магнолиями канал, Баффало-Байю, привлек предпринимателей, заметивших, что он пригоден для судоходства от Галвестонского залива до границы с прерией. Поначалу построенный ими в этом месте город организовывал перевозки хлопка на 80 километров ниже по течению по этой внутренней артерии к порту Галвестон, одному из крупнейших городов Техаса. После 1900 года, когда самый смертоносный в истории США ураган ударил по Галвестону и унес жизни 8000 людей, Баффало-Байю был расширен и углублен, превратившись в Хьюстонский подходной канал, чтобы превратить Хьюстон в морской порт. На сегодня это крупнейший в Америке по объему проходящих грузов порт, а сам Хьюстон достаточно велик, чтобы вместить Кливленд, Балтимор, Бостон, Питтсбург, Денвер и город Вашингтон, да еще место останется.

Трагедия в Галвестоне совпала по времени с открытием месторождений нефти вдоль техасского побережья Мексиканского залива. Боры болотной сосны, лиственные леса низины дельты и прибрежные прерии вдоль водного пути Хьюстона вскоре сменили буровые вышки и десятки нефтеперерабатывающих заводов. Потом появились химические заводы, потом, во время Второй мировой войны, предприятия по производству резины и, наконец, знаменитая послевоенная пластмассовая промышленность. Даже когда техасская добычи нефти достигла пика в 1970-х, а потом пошла на спад, инфраструктура Хьюстона была уже столь масштабна, что сырая нефть со всего мира продолжила поступать сюда на очистку и переработку.

Танкеры под флагами стран Среднего Востока, Мексики и Венесуэлы прибывают в отросток Хьюстонского подходного канала на берегу Галвестонского залива под названием Техас-Сити, город с населением в 50 тысяч человек, в котором под очистку нефти отведено столько же места, как и под жилье и офисные здания. В сравнении с большими соседями – Sterling Chemical, Marathon, BP, ISP, Dow – бунгало жителей Техас-Сити, в основном негров и латиноамериканцев, растворяются в городском пейзаже, где правит бал геометрия нефтехимии: круги, сферы и цилиндры – одни высокие и тонкие, другие низкие и плоские, третьи широкие и круглые.

Высокие, норовят взорваться – не все, хотя выглядят одинаково. Некоторые из них – газопромывные колонны: башни, использующие воды реки Бразос для промывки газовых выбросов и охлаждения горячих твердых частиц, создают белые облака пара над трубами. Другие – ректификационные колонны, в которых сырая нефть подогревается снизу для дистилляции. Различные углеводороды в сыром состоянии, от гудрона и бензина до природного газа, имеют разные точки кипения; по мере нагревания они разделяются, располагаясь по вертикали с самыми легкими наверху. И пока расширяющиеся газы отводятся для уменьшения давления или температура последовательно понижается, это довольно-таки безопасный процесс.

Сложнее с теми, где в нефть добавляются различные химические вещества для получения чего-то нового. На нефтеперерабатывающих заводах башни каталитического крекинга нагревают тяжелые углеводороды с порошковым алюмосиликатным катализатором примерно до 650 °C. Это в буквальном смысле слова раскалывает их длинные полимерные цепочки на меньшие, более легкие, такие как пропан или бензин. За счет впрыскивания водорода во время процесса можно получить самолетное и дизельное топливо. Все они, особенно при высоких температурах и участии водорода, легко взрываются.

Смежный процесс, изомеризация, для перемещения атомов в углеводородных молекулах и повышения таким образом октанового числа топлива или изготовления веществ, используемых в пластмассах, задействует платиновый катализатор и еще более высокую температуру. Изомеризация может протекать крайне неустойчиво. К башням каталитического крекинга и изомеризационным заводам подключены факелы. Если в ходе какого-нибудь процесса нарушится баланс или температура поднимется слишком высоко, факелы помогут выпустить давление. Предохранительный клапан выбрасывает то, что невозможно удержать, вверх по трубе факела и подает оператору сигнал поджечь. Иногда впрыскивается пар, чтобы выбросы не давали дыма и сгорали чисто.

Когда что-нибудь выходит из строя, результаты, к сожалению, получаются весьма эффектными. В 1998 году Sterling Chemical выбросил облако различных изомеров бензола и соляной кислоты, отправившее сотни людей на больничные койки. Четырьмя годами раньше утечка 1360 килограммов аммиака спровоцировала подачу 9000 дел о получении травм. В марте 2005 года из одной из труб ВР вырвался гейзер жидких углеводородов. Ударив в воздух, он взорвался и убил 15 человек. В том же июле на том же заводе взорвалась водородная труба; в августе утечка газа, вонявшего тухлыми яйцами, что говорило о ядовитом сероводороде, привела к временной остановке большей части этого завода ВР. Несколько дней спустя на дочернем заводе ВР по производству пластмасс в 25 километрах к югу на Шоколадном Байю языки пламени вырвались на 15 метров в воздух. Факел пришлось оставить, пока он не выгорел. Это заняло три дня.

Старейший нефтеперерабатывающий завод в Техас-Сити, созданный в 1908 году кооперативом виргинских фермеров для производства топлива для их тракторов, принадлежит сейчас Valero Energy Corporation. В своем современном воплощении он заслужил одну из самых высоких оценок с точки зрения безопасности среди нефтеперерабатывающих заводов США, но тем не менее это место предназначено для извлечения энергии из сырых природных ресурсов за счет их переработки в более взрывчатые формы. Эта энергия, кажется, с трудом сдерживается гудящим лабиринтом клапанов, датчиков, теплообменников, насосов, поглотителей, сепараторов, топок, муфельных печей, фланцев, резервуаров, опоясанных винтовыми лестницами и змеиными кольцами красных, желтых, зеленых и серебристых труб (серебристые покрыты термоизоляцией, то есть внутри находится нечто горячее и должно таким оставаться). Сверху маячат 20 ректификационных колонн и еще 20 выхлопных труб. Податчик кокса, по сути, кран с корзиной, разъезжает взад и вперед, вываливая груз гудрона, пахнущего асфальтом, – тяжелые составляющие сырой нефти, оставшиеся на дне ректификаторов, – на конвейеры, ведущие к установке каталитического крекинга, чтобы выжать из них очередной баррель дизельного топлива.

Над всем этим факелы, языки пламени на фоне белесого неба, держащие всю органическую химию в равновесии, сжигая давление, которое повышается быстрее, чем все контрольно-измерительные приборы способны его отрегулировать. На изгибах труб под прямым углом, где по ним бьют горячие, вызывающие коррозию жидкости, установлены датчики, измеряющие толщину стали, чтобы предсказать, когда они могут прорваться. Что угодно, содержащее горячую жидкость, перемещающуюся с большой скоростью, может получить стрессовые трещины, особенно если жидкость – тяжелое сырье, насыщенное металлами и серой, которые способны проедать стенки труб.

Все это оборудование регулируется компьютерами – пока что-нибудь не превысит уровня, которым они способны управлять. Тогда включаются факелы. Но предположим, что давление в системе превысило их пропускную способность – или что нет никого, кто заметил бы перегрузку. В обычных условиях этот кто-то дежурит круглосуточно. Но что если люди внезапно исчезнут, а завод будет продолжать работать?

«Все закончится поломкой какого-нибудь сосуда, – говорит представитель пресс-службы Valero Фред Ньюхаус, крепко сбитый приятный мужчина со светло-коричневой кожей и седыми волосами. – И, возможно, пожаром. Но в этом случае, – добавляет Ньюхаус, – сработают безотказные управляющие клапаны до и после места аварии. Мы постоянно измеряем давление, скорость потока и температуру. Любые изменения приведут к изоляции поврежденного участка, чтобы огонь не распространился из этого цеха в другие».

Но что если некому будет бороться с огнем? И что если закончится подача электроэнергии, потому что не будет обслуживающего персонала на тепловых, газовых и атомных стациях и ни на одной из гидроэлектростанций от Калифорнии до Теннеси, которые посылают электроны по энергосистеме Хьюстона, чтобы в Техас-Сити горел свет? И что если в автоматических аварийных дизель-генераторах закончится топливо и никакой сигнал не доберется до клапанов?

Ньюхаус уходит в тень крекинговой башни, чтобы обдумать. После 26 лет в Exxon ему по-настоящему нравится работать в Valero. Он гордится отсутствием аварий, особенно в сравнении с заводом ВР через дорогу, который Агентство по охране окружающей среды США в 2006 году назвало сильнейшим загрязнителем в стране. Мысль обо всей этой невероятной инфраструктуре, вышедшей из-под контроля, поджигающей себя, заставляет его морщиться.

«Хорошо. Все будет гореть, пока углеводород не уйдет из системы. Но, – настаивает он, – маловероятно, что огонь распространится за пределы территории завода. На всех трубах, связывающих нефтеперерабатывающие заводы Техас-Сити, есть контрольные клапаны, изолирующие их друг от друга. Так что даже когда заводы взрываются, – говорит он, показывая на другую сторону дороги, – соседние цеха не повреждаются. Даже если это огромнейший пожар, сработают безотказные системы».

А вот И.Си. вовсе в этом не уверен. «Даже в обычный рабочий день, – говорит он, – нефтехимический завод подобен тикающей бомбе с часовым механизмом». Инспектор химических и нефтеперерабатывающих заводов, он видел немало интересного, происходящего с летучими фракциями нефти на пути превращения во вторичные нефтехимические соединения. Когда облегченные вещества, такие как этилен и акрилонитрил – легко воспламеняемый предшественник акрила, поражающий нервную систему человека, – находятся под высоким давлением, они часто просачиваются из трубопроводов и добираются до соседних цехов или даже до стоящих рядом нефтеперерабатывающих заводов.

Если завтра люди уйдут, говорит он, то, что случится с нефтеперерабатывающими и химическими заводами, будет зависеть от того, удосужится ли кто-нибудь щелкнуть некоторыми выключателями перед уходом.

«Предположим, есть время на нормальную остановку производства. Высокие давления будут снижены, бойлеры выключены, так что температура перестанет быть проблемой. В колоннах тяжелые вещества на дне спекутся в твердую вязкую массу. Они окажутся заключены в сосуды со стальными внутренними слоями, окруженные пенополистироловой или стекловолоконной теплоизоляцией и внешним покрытием из листового металла. Между этими слоями довольно часто для контроля температуры прокладывают трубы из стали или меди и наполняют их водой. Так что их содержимое останется стабильным – пока не начнется коррозия из-за пресной воды».