Глава 11

Legitimationspapiere

Вот мои бумаги [Legitimationspapiere].

Теперь покажите ваши.

Этот короткий машинописный текст — три абзаца на правительственном бланке, внизу две рукописные подписи, а еще ниже дата “30 сентября 1938” — является, возможно, самым важным документом в британской истории XX века. Вот эти три абзаца:

“Мы, германский фюрер и канцлер и английский премьер-министр, провели сегодня еще одну встречу и пришли к согласию о том, что вопрос англо-германских отношений имеет первостепенное значение для обеих стран и для Европы. Мы рассматриваем подписанное вчера вечером соглашение и англо-германское морское соглашение как символизирующие желание наших двух народов никогда более не воевать друг с другом. Мы приняли твердое решение, чтобы метод консультаций стал методом, принятым для рассмотрения всех других вопросов, которые могут касаться наших двух стран, и мы полны решимости продолжать наши усилия по устранению возможных источников разногласий и таким образом содействовать обеспечению мира в Европе”.

Невилл Чемберлен, возвратившись из Мюнхена на самолете “Локхид-14” британских ВВС, приземлился на аэродроме Хестон в западной части Лондона в 6 часов вечера пятницы, 30 сентября 1938 года. За последние две недели он трижды летал в Германию. Европа переживала тяжелый кризис, война казалась неотвратимой. После аншлюса Австрии в марте 1938 года территориальные притязания немцев только выросли — теперь Гитлер требовал от правительства Чехословакии до 28 сентября передать Германии приграничную Судетскую область. Британское министерство внутренних дел разослало всем домовладельцам брошюры с инструкциями по поведению при авианалетах. Был налажен выпуск противогазов. По всей стране рыли траншеи и бомбоубежища. Как пишет историк Р. Э. К. Паркер, “утром 28 сентября жители британских городов ждали, что немецкие бомбардировки начнутся если и не в ближайшие часы, то наверняка со дня на день”. Мюнхенское соглашение, подписанное в ночь на 30 сентября представителями Германии, Франции, Италии и Соединенного Королевства, признавало за Германией права на Судетскую область при условии, что обоснованность дальнейших ее территориальных претензий будет оценивать международная комиссия. Казалось, это лучшее, чего можно было желать на тот момент. Появилась надежда, что войну удалось предотвратить.

Шестидесятидевятилетний Чемберлен бодро спустился по трапу самолета, он очевидно пребывал в приподнятом настроении. У трапа его приветствовала целая толпа. Он обменялся рукопожатиями с членами кабинета, выслушал приветствие лорд-мэра Лондона и обратился к собравшимся с короткой речью. Первым делом Чемберлен поблагодарил народ Британии за письма поддержки, которые помогли ему принять верное решение, а затем продолжал:

“Хочу отметить, что достигнутое нами решение чехословацкой проблемы — это только прелюдия к более общим решениям, которые принесут мир Европе. Сегодня утром я еще раз встретился с канцлером Германии, господином Гитлером, и вот бумага, подписанная нами обоими. До кого-то из вас, возможно, уже дошли известия о содержании этого документа, но сейчас я его вам прочту”.

Он взмахнул в воздухе листом бумаги и прочитал текст декларации. Снова раздались аплодисменты и одобрительные возгласы. Толпы людей под проливным дождем приветствовали Чемберлена всю дорогу до Букингемского дворца, где его принял король Георг VI, а затем и до резиденции на Даунинг-стрит. Там он из окна второго этажа обратился к собравшимся у дома благожелателям: “Мои дорогие друзья, вот уже во второй раз в нашей истории премьер-министр возвращается из Германии на Даунинг-стрит с почетным миром. Полагаю, я привез мир для нашего поколения”. На Даунинг-стрит обрушился шквал благодарственных писем и телеграмм со всего мира — а в первые дни их пришло несколько десятков тысяч. “Молодец”, — телеграфировал Чемберлену американский президент Франклин Делано Рузвельт. Он был настоящим героем: ему собирались устанавливать памятники, в его честь переименовывали улицы, называли университетские стипендии. “Ни один завоеватель, возвратясь с полей сражений, — писала 1 октября лондонская “Таймс”, — не стяжал больше лавров”. К началу 1940 года лавры превратились в язвящие колючки — большинство считало Чемберлена с его “политикой умиротворения” одним из виновников начавшейся войны.

Его подвел лист бумаги, он поверил словам, и они завлекли его в западню. Уже через считаные дни, 6 октября, на обсуждении Мюнхенского соглашения в Палате общин он оправдывался, что речь из окна резиденции произносил, “поддавшись эмоциям, вечером долгого изматывающего дня”, после того как его “на протяжении многих миль приветствовали радостные, воодушевленные люди”, и объяснял, что “из слов декларации не следует вычитывать больше, чем они на самом деле значат”. Но было поздно — Гитлер с самого начала понимал подлинную цену слов, под которыми поставил свою подпись, знал, что они не стоят ровным счетом ничего.

Англо-германская декларация была подписана после окончания официальных переговоров, рано утром 30 сентября на мюнхенской квартире Гитлера на площади Принцрегентенплатц. Понимая, как важно при возвращении в Англию иметь на руках что-то более осязаемое, нежели обещание Гитлера умерить германские территориальные притязания, Чемберлен прихватил с собой заранее подготовленный и напечатанный текст декларации. Как он сам позже вспоминал, Гитлер, читая документ, “приговаривал ja, ja, а дойдя до конца, сказал: «Да, я обязательно подпишу; когда это надо сделать?» Я сказал: «Прямо сейчас», мы подошли к столу и поставили подписи на двух принесенных мной экземплярах”. От радости, что получил подпись Гитлера, Чемберлен, по рассказу свидетеля, хлопнул себя по груди и воскликнул “Чудесненько!”

И что с того? Чемберлен, пишет его современный биограф Роберт Селф, “был чистейшей воды рационалистом”. А вот Гитлер, увы, рационалистом не был. Он являл собой образец Kunstlerpolitiker, художника от политики, мастера поговорить, для которого слова означали то, что ему в тот или иной момент было нужно, чтобы они означали. “Декларация для него не имела никакого смысла”, — пишет автор двухтомной биографии Гитлера Иен Кершо. И действительно, когда министр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп высказал опасение, как бы декларация не помешала планам германского руководства, фюрер объяснил, что беспокоиться не о чем, что “этот листок бумаги ровным счетом ничего не означает”. Нет, что-то он, разумеется, означал, но не то, на что мог надеяться Чемберлен. Он был и остается символом предательства, которое превратило скрепленный подписями документ обратно в ничего не значащий лист бумаги. Дафф Купер, первый лорд Адмиралтейства и один из яростных критиков Чемберлена, подавший в отставку на следующий же день после подписания Мюнхенского соглашения, позднее назвал декларацию Чемберлена “презренным клочком бумаги”.

Бумага, конечно же, и до Второй мировой войны так или иначе применялась на войне, в военных целях и в интересах войны. В начале XVIII века, например, королеве Анне не хватало денег на ведение затяжной войны за испанское наследство, и парламент очень угодил ей, введя налог на бумагу — один из так называемых налогов на знание, — который с течением времени все увеличивался и увеличивался, пока наконец не был отменен в 1861 году. В виде налогов, боевых воздушных змеев, гильз и доспехов — как только не использовали бумагу для поражения неприятеля и для защиты от вражеского оружия. А в Китае в эпоху династии Тан (618–907) правитель одной из провинций Сюй Шан создал себе отборное войско из тысячи воинов, практически неуязвимых в толстых, многослойных доспехах из бумаги. (Мы в Эссексе в 1970-е годы делали заостренные пульки из промокашек, при попадании в цель они причиняли ощутимую боль и оставляли чернильное пятно. Когда кто-нибудь из нас попадался за стрельбой одному нашему особенно злобному учителю, его ждало наказание, которое этот учитель называл “бумажным дождем”: все ученики класса выдирали страницы из своих тетрадей, рвали их на мелкие кусочки и разбрасывали по полу; провинившийся должен был ползать на коленках и собирать рваную бумагу, причем остальным не возбранялось его пинать. Так мы получали урок карающего правосудия: жизнь за жизнь, око за око, зуб за зуб, рваная бумажка за рваную бумажку. Урок суровый и отвадивший многих из нас от мысли продолжить образование или пойти на офисную работу, на которой только и надо, что перекладывать с места на место бумажки.)

Во время Второй мировой войны бумагу тоже разбрасывали — с самолетов над неприятельскими позициями. Так, осенью 1939 года немцы засыпали французские войска на линии Мажино оригинальными листовками — желтыми, вырезанными в форме кленового листа, с изображением черепа и почти стихотворным текстом: “Automne: Les feuilles tombent / Nous tomberons comme elles. / Les feuilles meurent parce que Dieu le veut / Mais nous, nous tombons parce que les / Anglais le veulent” (“Осень: Падают листья. И мы упадем, как они. Листья умирают, потому что так хочет Бог, а мы умираем, потому что так хотят англичане”). Англичане тоже завели специальные подразделения психологического воздействия, в распоряжении которых имелись полевые типографии для оперативной печати агитационных и контрпропагандистских листовок. Сколько бумаги было истрачено в целях психологической войны начиная с первого задокументированного случая разбрасывания листовок с воздушных шаров во время осады Парижа в 1870 году, никто точно не знает.

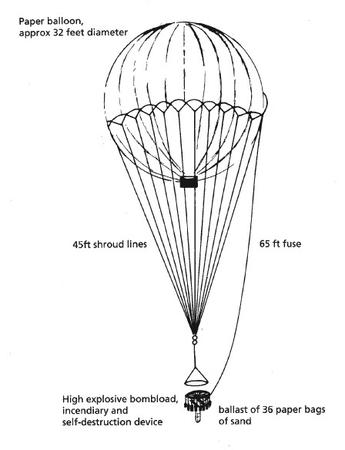

Японский бумажный воздушный шар с зажигательным зарядом

Однако, по подсчетам Реджинальда Окленда, крупнейшего в мире специалиста по разбрасываемым с воздуха листовкам и многолетнего редактора несколько странного, но заслуживающего доверия журнала “Фоллинг лиф” (Falling Leaf), печатного органа Международного сообщества историков психологической войны, только в годы Вьетнамской войны американцы сбросили с самолетов и вертолетов 6 245 200 000 листовок:

“Пропагандисты демонстрировали такую щедрость, а пилоты — такую прыть, что на деревушку, в которой жило хорошо если человек сто, за один раз падало до 100 тысяч листовок. Листовки во Вьетнаме были повсюду — в них заворачивали продукты, ими вытирали палочки и ложки, обклеивали стены в хижинах бедняков и, само собой разумеется, использовали в качестве туалетной бумаги”.

Японцы с их долгой и славной историей искусства выделки бумаги нашли ей военное применение, практически исключавшее ее дальнейшее столь малоблагородное использование. После первых американских авианалетов на Токио и другие японские города в апреле 1942 года правительство Хидэки Тодзио разработало ряд планов возмездия, и один из них заключался в том, чтобы бомбить Америку с воздушных шаров. Их изготавливали, слой за слоем наклеивая шелковичную бумагу на надувные шары диаметром десять метров. Как пишет Тереза Уэбер, автор книги “Язык бумаги: История длиною 2000 лет” (The Language of Paper: A History of 2000 Years, 2007), в годы Второй мировой войны “большинство производителей бумаги в Японии работали на войну”. Надежды на воздушные шары, впрочем, не оправдались. Их несколько штук долетели до калифорнийского побережья, сбросили там свои зажигательные бомбы, но заметного урона американцам не нанесли.

Зато в опустошение Европы в те же годы бумага внесла весьма немалый вклад. В книге “Передышка” (La tregua, 1963), в которой Примо Леви рассказывает о своем возвращении домой после освобождения из Аушвица, он подробно описывает, как бумага — всяческая канцелярия, разнообразные удостоверения и пропуска — питала и удобряла воцарившуюся на континенте культуру смерти и разрушения. В Леви, как и в миллионы его современников, смертельной хваткой вцепилась машина уничтожения, приводимая в движение бумагой. Технократическая и бюрократическая стороны нацистского государства исчерпывающим образом проанализированы в потрясающей книге “Тотальная перепись” (Die restlose Erfassung, 1984), написанной немецкими журналистами Гётцем Алю и Карл-Хайнцем Ротом. “Паспорта, удостоверения личности, журналы учета населения и носимые на одежде знаки принадлежности к той или иной категории граждан — из всего этого сложилась охватывающая всю страну и лишь изредка дающая сбои система регистрации и слежения. Она облегчала задачу поиска и выявления евреев с конечной целью их уничтожения”.

Есть и более свежий пример того, как людей убивали или оставляли в живых в зависимости от предъявленных ими документов. В 1994 году в Руанде вооруженные формирования народа хуту начали массово уничтожать сограждан из народа тутси. При этом, пишет политолог Тимоти Лонгман, применялся убийственно простой механизм распознавания будущих жертв: “Все руандийцы обязаны постоянно иметь при себе удостоверение личности. Вооруженные хуту на всех дорогах устраивали заставы и для прохода требовали предъявить удостоверение. Тех, у кого в нем значилось «тутси», обычно убивали прямо на месте”.

В советском транзитном лагере в Катовице Примо Леви привлекли к работе по учету вшивости, результаты какового он должен был заносить в бесконечные таблицы. За это его премировали выдачей пропуска, “невзрачного на вид документа”, который позволял ему время от времени выходить за пределы лагеря и служил, таким образом, “знаком выслуженной привилегии”. Во всех своих книгах, посвященных военному времени, Леви описывает мир, измученный бумагой и ее производными. Едущие эшелонами с фронта солдаты Красной армии у него, умывшись ледяной водой, сворачивают самокрутки из газеты “Правда”. Первой вещью, которую они с другом продают на рынке — “сразу же, ни секунды не торгуясь”, — становится самопишущая ручка. А когда им с другом приходит время уезжать из Катовице, к ним является лагерный доктор Данченко “с двумя листами бумаги”.

“Что касается двух листов, они предназначались для изъявлений благодарности русскому начальству за гуманное и безупречное отношение во время нашего пребывания в Катовицах… В качестве ответного жеста Данченко вручил нам два свидетельства, написанных от руки красивым почерком на разлинованных страничках, явно вырванных из школьной тетради. В том, которое предназначалось мне, с великодушной беззастенчивостью утверждалось, что доктор Примо Леви, врач из Турина, работавший в течение четырех месяцев в санчасти такой-то комендатуры, «выполнял» свои обязанности профессионально и добросовестно, чем заслужил благодарность трудящихся всего мира”.

Одного свидетельства от доктора Данченко в далеком путешествии оказалось недостаточно — Леви приходилось добывать и другие документы.

“Военный комендант… потребовал дорожные документы, которых не существовало в природе, и доктор Готтлиб, сказав, что сейчас их принесет, зашел в помещение станционной почты, взял листок бумаги, за секунду состряпал на нем вполне правдоподобный, изобилующий бюрократическими клише текст, наставил множество печатей, штампов, неразборчивых подписей и выдал за официальную бумагу от властей”.

В лагере бумага была нужна Примо Леви, чтобы выжить, — в лагерных воспоминаниях “Человек ли это?” (Se questo è un uomo, 1947) он рассказывает, как крал бумагу-миллиметровку, служившую заключенным чем-то вроде валюты. После лагеря и после войны он по-прежнему испытывал зависимость от нее. В знаменитом пассаже из книги “Периодическая система” (Il sistema periodico, 1975) Леви описывает, как атомы и клетки тела прямо-таки велят ему водить пером по бумаге: “Это та самая клетка, которая в данную минуту, вырвавшись из спутанного клубка «да» и «нет», дает добро моей руке двигаться в нужном направлении и в определенном ритме по бумаге, заполняя ее закорючками, которые являются смысловыми знаками; она ведет мою руку и принуждает ее ставить точку”.

Бумага — наш тиран и деспот, а в то же время — спаситель и средство свидетельствовать о себе миру. В этом, пожалуй, заключается главный из множества связанных с ней парадоксов. (Палестинский поэт Махмуд Дарвиш, который в своем творчестве, подобно Примо Леви, исследует эту двойственную природу бумаги, пишет в известном стихотворении “Удостоверение личности”: “Записывайте / Я араб / с удостоверением личности номер 50 000”.) Бумага, с одной стороны, навязывается нам извне — другими людьми, государством, — определяет нашу личность в их глазах, а с другой — благодаря бумаге мы имеем возможность формировать себя, свое уникальное внутреннее “я”. Бумага, выражаясь наукообразно, служит главным средством идентификации нас и нашей самоидентификации. И в этом смысле одно из высших ее воплощений — паспорт.

Мой паспорт — пока еще по старинке сделанный из бумаги, пусть и не простой, защищенной от подделки специальной печатью специальными чернилами, защитными нитями и даже миниатюрным идентификационным чипом, спрятанным в задней обложке — сообщает некоторые сведения обо мне как о личности и в то же время как о члене некой общности, как о гражданине определенного государства. Он также фиксирует и удостоверяет тот факт, что я являюсь сохраняющим свой статус субъектом и могу нести ответственность за совершенные мною поступки. (Следует признать при этом, что одно из величайших удовольствий на свете — притвориться, что ты больше не являешься сохраняющим свой статус субъектом, попытаться достичь состояния переставшего сохранять свой недостатус не вполне субъекта, а для этого уехать в отпуск или, скажем, лечь спать, заняться сексом, поиграть в ролевые компьютерные игры, напиться, почитать книжки — на бумажных крыльях спастись от своего паспортного “я”. Лично я в юности искал убежища не в наркотиках, не в сексе, не в путешествиях по миру, а в романах нуар и психологических триллерах, где герои всегда оказываются не теми, кем кажутся или за кого себя выдают; в числе мои любимых были “Убийца внутри меня” (The Killer Inside Me, 1952) Джима Томпсона, “Человек, который смотрел, как проезжают поезда” (L'Homme qui regardait passer les trains, 1938) Жоржа Сименона, романы Патриции Хайсмит и, конечно же, “День Шакала” (The Day of the Jackal, 1971) Фредерика Форсайта, чей безымянный герой, наемный убийца по прозвищу Шакал, создает себе новое “я” при помощи краденого паспорта и поддельных удостоверяющих личность документов; встретив в брюссельском баре человека, который помогал ему подделать документы, а теперь попытался его этим шантажировать, Шакал просто убивает его, душит голыми руками. Вот это и значило порвать зависимость от бумаги! Вот это и значило для меня освободиться от своего “я”!

Современная паспортная система берет начало в на удивление недавних временах, но различные документы, призванные избавить носителей от неприятностей с властями, появились давно. Как пишет историк Майкл Клэнчи, “уже во второй половине XIII века было неосмотрительно со стороны крестьянина отправляться в путь из своей деревни, не имея при себе бумаги, из которой явствовало бы, кто он такой”. Я живу в Ирландии, и здесь в некоторых деревнях это по-прежнему считается неосмотрительным. Паспорт в том смысле, какой вкладываем в это слово мы — как документ, выдаваемый по запросу всякому частному лицу, удостоверяющий его личность и обеспечивающий право передвижения, — появился только в XIX веке. А знакомый нам всем вид карманного формата книжки в картонно-коленкоровой обложке он приобрел еще позже, в начале XX века, когда его предназначением было не столько обеспечивать свободу, сколько удостоверять гражданство обладателя или, гораздо реже, отсутствие у него такового. (Первые паспорта для лиц без гражданства появились в 1922 году и назывались “нансеновскими” в честь норвежца Фритьофа Нансена, полярного исследователя и комиссара Лиги наций по делам беженцев, который разработал их для бывших подданных Российской империи, которым нужен был документ, с которым бы они пересекали государственные границы.)

Амброз Бирс в сатирическом “Словаре Сатаны” (Devil's Dictionary, 1911) дает определение паспорту: “Документ, который коварно всучивают гражданину, когда он выезжает за границу, подчеркивая этим, что он чужак, и указывая на него как на объект для неприязни и произвола”. Действительно, наличие паспорта, вероятно, и способно при некоторых условиях дать повод к проявлениям неприязни и произвола, но его отсутствие чревато неизмеримо бóльшими неприятностями. Так во Франции до 2012 года sanspapiers, беспаспортных нелегальных иммигрантов, сажали за решетку — теперь их вместо этого без промедления выдворяют из страны.

И все же удостоверяющие личность документы никогда не вводили ради того, чтобы выявлять иностранцев и воздвигать бумажную преграду, исключающую их проникновение в страну. Гораздо теснее по своей функции и назначению эти документы связаны с учетом и изучением структуры населения одной страны, то есть служат для того же, для чего составляются списки избирателей, проводятся переписи и сбор статистических данных — все это нужно государству, чтобы собирать налоги, проводить воинский призыв, выстраивать и контролировать здравоохранение и народное образование. Национальные государства построены из бумаги, или, цитируя “Архивную лихорадку” (Mal d'archive, 1995) Жака Деррида, “политическая власть невозможна без контроля над архивами, а то и над самой памятью” — а эта память, эти архивы до сих пор существуют преимущественно на бумаге.

С учетом того, как давно государство использует бумажные документы в целях идентификации граждан, слежки и управления ими, никого, пожалуй, не удивляет, что вокруг архивов часто разгораются споры и конфликты. Так, например, в 1999 году в ЮАР пропали тридцать четыре коробки с документами Комиссии по установлению истины и примирению, в частности с материалами слушаний по программе создания химического и биологического оружия и по ряду уголовных процессов. Считалось, что бумаги были переданы на хранение в Национальный архив ЮАР, но на самом деле ими завладело Национальное разведывательное управление. Понадобилось целых тридцать лет судебных тяжб, которые вела неправительственная организация Южноафриканский исторический архив, чтобы документы были наконец помещены в архив и чтобы к большинству из них был открыт доступ.

Открыть доступ к архивным документам — вроде бы дело простое. Но и оно наталкивается на разные, порой неочевидные, трудности и препятствия. Часто, например, препятствие заключается в недолговечности бумаги, в том, что со временем она все легче разрушается. А бывает, что ее намеренно уничтожают. В книге “Штазиленд: Истории с той стороны Берлинской стены” (Stasiland: Stories From Behind the Berlin Wall, 2003) Анна Фандер рассказывает о временах ГДР, когда режим заставлял своих подданных “подписывать клятву верности, неотличимую на первый взгляд от свидетельства о браке, изымал поздравительные открытки, которые внуки дарили на день рождения своим дедушкам и бабушкам, а работники органов печатали на машинках никому не нужные протоколы, сидя под календарями с грудастыми женщинами”. По подсчетам Фандер, в пору наивысшего могущества восточногерманской тайной полиции на “Штази” работали 97 тысяч штатных сотрудников и 173 тысячи осведомителей, причем все они непрерывно, с ужасающей скоростью что-то писали и писали. После падения Берлинской стены сотрудники

“Штази”, пытаясь уничтожить эту писанину, успели порезать шредерами и порвать массу документов — чтобы не оставлять белых пятен в прошлом страны, их необходимо было собрать из обрывков. Фандер описывает свой визит в бюро по восстановлению архива “Штази”, где специально нанятым женщинам предстояло разобрать около пятнадцати тысяч мешков с обрывками архивных документов:

“Окно широко раскрыто, ветер колышет белую занавеску, а я в панике, сердце готово выскочить из груди — и все от вида длинного стола, заваленного рваной бумагой. Ее так много, что на столе она больше не помещается, и сотрудницы начинают раскладывать обрывки на картотечных шкафах. Самые большие куски бумаги размером в одну пятую листа А4, самые маленькие — квадратики два на два сантиметра. И ничто, абсолютно ничто не помешает ветру раскидать их по комнате или унести в окно”.

Директор бюро объясняет Фандер, какая необъятная перед ними стоит задача: каждая сотрудница восстанавливает в среднем 10 страниц в день; этой работой заняты 40 человек; за год, а это 250 рабочих дней, 40 сотрудниц восстанавливают 100 тысяч страниц. В каждом из мешков содержится приблизительно 2500 порванных страниц. Таким образом, с содержимым всех 15 тысяч мешков 40 человек управятся за плюс-минус… 375 лет.

У отдельной человеческой жизни временной масштаб совсем иной. И поэтому нет ничего странного в том, что многие из нас — урожденные граждане и иммигранты, беженцы и гастарбайтеры, странники и туристы — старательно возводят свои собственные миниатюрные чертоги памяти, используя в качестве строительного материала все ту же бумагу: дневники, фотографии, газетные вырезки, дипломы, концертные программки, табели успеваемости, ресторанные меню и прочие эфемерные жизненные вехи. Если государственные и ведомственные архивы — это хранилища сведений о нас, то наши дневники, альбомы, снимки — это место, где мы храним память о себе, о наших надеждах, мечтах и неудачах; это наши и только наши Legitimationspapiere.