6. Предварительный разговор о дхармах

6.0.1–2. Я думаю, что именно в буддизме была предпринята первая серьезная попытка рассматривать мысль и сознание (citta) как объект. То есть настолько деперсонализировать и десубъективизировать мысль, чтобы та могла предстать полностью лишенной каких бы то ни было конкретно психологических функций или свойств. В то же время буддийские учителя древности пытались сочетать эту идею «мысли как объекта» с совершенно отличной идеей «всех объектов как объектов мысли» (то есть не существующих без контекста мысли или отдельно от него), в результате чего все «объекты мысли» были наделены функциями и свойствами более или менее психологического характера.

6.0.3–4. Лишь рассмотрев сперва этот методологический дуализм «мысли как объекта» и «объекта мысли», мы смогли бы начать думать о введении понятия дхармы, которое при чисто «абхидхаммическом» рассмотрении представлялось бы дополнительным к понятию мысли в обоих вышеупомянутых смыслах. Ведь сама дхарма, взятая в ее связи с мыслью, неизбежно становится двойственной: (а) с одной стороны, есть дхармы как «особые объекты мысли» (то есть объекты, выступающие в Абхидхамме наряду с другими объектами мысли и помещенные в категорию «О.6», см. выше 5.0.4 и 5.7), (б) тогда как, с другой стороны, дхармы представлены как охватывающие все разновидности мысли: как актуальные, так и потенциальные, как имеющие свои объекты, так и взятые более субъективным и психологическим образом. Учитывая, разумеется, что в последнем случае сам термин «мысль» использован в его самом общем смысле, то есть как охватывающий и «сознание» (viññāna), и «ум» или «ментальность» (manas).

6.0.5. Следовательно, термин «состояние сознания» можно использовать для истолкования дхармы как либо одного из состояний сознания неуказанного вида, либо вида состояний сознания, либо особой категории объектов мысли, называемых «дхарма-объектами» [dhammārammana]. Я предпочел «состояние сознания» в качестве русского эквивалента dharma не потому, что он наилучший, а потому, что он наименее определенный из всех.

[6.0.6.1. Теперь становится все более ясно, что суть проблемы «истолкования» дхармы или даже ключ к ее решению лежит в сфере различий между языком и метаязыком, иначе говоря, между внутренним функционированием и внешним теоретическим описанием этих двух терминов. И если только индолог или даже буддолог не осознал эти различия, все его или ее попытки «перевести» дхарму на язык, так сказать, внешний или пока чуждый буддийской культуре, останутся тщетными, несмотря на всю филологическую проницательность одного и все философские озарения другого. И я отдаю здесь предпочтение «истолкованию» вместо «перевода», чтобы подчеркнуть менее технически обязывающий и более самосознающий характер своих наблюдений. Этим я прежде всего имею в виду, что истолкование выступает здесь в качестве некоего вида интерпретации, предполагающего феноменологический анализ того, что мы сами делаем, когда интерпретируем один термин в смысле другого, один текст в смысле другого или, раз уж на то пошло, одну культуру в смысле другой.]

[6.0.6.2. Основную и самую простую форму различения между метаязыком и языком в отношении дхармы можно усматривать в некоторой двусмысленности определений и характеристик этого термина в работах тех современных ученых, которые пытались заниматься им систематически. А именно относить дхарму к теоретической системе буддийской философии, то есть Абхидхамме Палийского канона и поздним комментариям тхеравады, либо Абхидхарме сарвастивадинов и ее производным. Не кто иной, как Э. Бюрнуф, со всей своей наивностью писал: «Психологические и метафизические термины, используемые в буддийской философии, перечислены в определенном порядке. Каждый из этих терминов составляет Дхарму, то есть Закон, условие или положение; ибо нет ничего шире значения этого слова…» Но, разумеется, Э. Бюрнуф и подумать не мог, что само его определение (или характеристика) Дхармы как «широкого Закона» отражало роль дхармы как метапонятия в буддийской философии (насколько последняя была тогда известна), то есть как понятия, обозначавшего формы и принципы организации текстов, оставаясь при этом как бы нейтральным к их содержанию. Хотя (вероятно) он и мог смутно догадываться, что в европейской философской традиции (и прежде всего в картезианстве) нечто вроде «Закона», «Порядка», «Метода» или даже «Формы» действительно использовали в качестве средства теоретического описания мыслимого содержания в философии. Уже сам факт перевода дхармы как «Закона» косвенно указывал на то, что Э. Бюрнуф (как и некоторые его предшественники и преемники) еще не понимал феноменальный характер всякой философской теории [в том смысле, что метод по-прежнему противопоставлялся феноменологии, или (в ряде других случаев) онтологии, или даже «теории как таковой» и т. д.].

6.0.6.3. Однако использование дхармы во многих случаях для обозначения всего буддизма как религии или полноты Учения Будды побуждало некоторых европейских ученых вполне справедливо переводить этот термин как «Религию Будды», «Учение Будды» или «Закон Будды», превращая его тем самым почти в синоним самого «буддизма». В каковом случае, как и следовало ожидать, его отличали от «дхармы» Абхидхармы (или «дхаммы» Абхидхаммы) как общий или универсальный принцип (или Истину) от частного или более конкретного случая проявления этого принципа.

И это, вероятно, уже содержало в себе или влекло за собой возможность специфически религиозного подхода к дхарме, нередко под видом онтологии в противоположность этике (как можно видеть в работах де ла Валле-Пуссена и г-жи Рис-Дэвидс) или теории познания (как у Ф. Щербатского, О. Розенберга, В. Либенталя и Е. Обермиллера). Более того, я даже склонен полагать, что столь радикально новый перевод дхармы как «состояния сознания» отражал не столько психологические тенденции английской буддологии второй половины XIX века, сколько «религиозный морализм» английской философии морали того времени. Ведь само понятие «состояния сознания» (совершенно независимо от любой дхармы) стало обретать свое психологическое значение не ранее 80-х гг.

6.0.6.4. Таким образом, бюрнуфовское определение дхармы оставалось еще одной картезианской интуицией, вскоре почти забытой, как видно, например, по работам наиболее выдающегося буддолога направления Бюрнуфа, Андре Баро, который переводит dharma то как «дхарма», то как «вещь». К тому времени, как «состояние сознания» стало стандартным эквивалентом дхармы, снова возник вопрос метаязыка, причем в совершенно иной атмосфере (или, скажем, «поле») философской апперцепции. Ведь постепенно становилось ясно, что на первый взгляд непреодолимая сложность истолкования дхармы не может объясняться древностью или чужой культурой. Даже поверхностное знание комментариев Буддхагхоши или Дхаммапалы показало бы, что для их современника, а может, даже для современника первого хранителя Устной Традиции значение дхармы (а еще, вероятно, в некоторой мере и санскар) составляло одно из самых важных понятий и терминов их собственной культуры. А в буддизме дхарма не только извлекается из своего прежнего (и современного) культурного и религиозного контекста, но также (как отчасти и в джайнизме) полностью нейтрализуется и денатурализируется, превращаясь в своего рода термин чисто теоретического описания всего описуемого и в то же время в термин, обозначающий главный объект описания. Более того, можно утверждать, что в раннем буддизме сама эта нейтрализация и денатурализация начала выделяться в качестве особого и отдельного процесса нерефлексивного мышления, то есть как одна из дхарм. [В Абхидхамме дхарма как «инструмент построения теории» вполне возможна, но (и это крайне сложно понять) сама она была также и объектом буддийской йоги (в данном случае – сати или джханы).]

6.0.6.5. Во всяком случае, английские переводчики дхармы как «состояния сознания» демонстрируют явный синтез «этоса» и «этики»10, столь типичный для любого европейского мировоззрения второй половины XIX века, и как раз между такими чисто описательными и пояснительными переводами, как «состояние сознания», и чисто номинальными переводами (dharma как «дхарма») появился Д. Т. Судзуки со своим переводом «санскар» как «конфекций»1, смело применяя «кальку» или «семантическую конструкцию» тибетских переводов санскритской буддийской терминологии. И конечно, если бы его спросили о точном значении, то он бы ответил, что и в «санскарах», и в «конфекциях» терминологическое значение остается (как и должно) нераскрытым, но можно (и нужно) понимать хотя бы такой простой факт, как аналогичная семантическая структура обоих слов, вместе с тем фактом, что их еще не известное терминологическое значение уже отсекло все ассоциации с соответственными обычными значениями (такими как «тип ритуала» в первом случае и «тип сладостей» и/или «женское платье» во втором). Более того, можно предположить, что именно это отрицание другого значения (или значений) и составляло часть содержания в терминологическом значении санскар, а значит, сама задача перевода этого и подобных терминов на русский или любой другой язык необходимо включала бы в себя нахождение и установление эквивалента-кальки. Это тоже или даже прежде всего потребовало бы гораздо более сложного процесса переистолкования переводчиком понятий и категорий своей собственной культуры, то есть превращения их в нейтральные, «неупотребимые» по отношению к этой культуре, чтобы они могли передать всю полноту других значений. [ «Других» в смысле более широких, нежели значения «другой культуры», ибо внутри этого контекста значения дхармы и санскар были культурными, но перестали быть таковыми, выйдя за рамки любого культурного понимания, что должно было вовлекать тот же процесс переистолкования.] Но разве Бюрнуф уже не предполагал, что дхарма – это не более чем выражение некого универсального содержания? Содержания, вероятно, немыслимого вне этой формы выражения. В действительности Бюрнуф так далеко не зашел, и не только потому, что не осознавал культурных границ своего языка, но и потому, что у него не было теории, с точки зрения которой любой язык можно было бы рассматривать в его культурной относительности. [А я думаю, что сам феномен перевода является «выражением» такой относительности2.]3

Второй этап, я полагаю, был отмечен появлением «Проблем буддийской философии» Оттона Розенберга, который синтезировал весь предыдущий опыт понимания дхарм в терминах европейской философии и при этом предпринял в своем описании теории дхарм крайне смелую попытку ассимиляции некоторых элементов внутреннего буддийского подхода к данной проблеме. Строго следуя Васубандху и комментариям к «Абхидхармакоше», он рассматривал дхарму не как элемент или понятие, относящееся ко всей абхидхармической теории, а как систему саму по себе. То есть, согласно его интуиции, все коннотации дхармы образуют или составляют некое «пространство значений», и как только мысль или идея оказывается в дхармическом пространстве, она немедленно обретает «дхармическое» значение (теряя тем самым свое собственное).

6.0.6.6. Здесь я, по крайней мере отчасти, осовремениваю розенберговскую концепцию дхармы, и с этим ничего не поделаешь, ибо он, вероятно, первым из буддологов сделал шаг к культурно неокрашенному пониманию «дхармы», так что очень хочется сразу перейти к следующему этапу. Однако нужно прояснить следующее: он представлял эту дхарма-систему как систему содержания. Что с аристотелевой или картезианской позиции выглядело бы полной бессмыслицей, ибо это не предполагает никакой формы, потому что даже как «концепция» или «понятие» дхарма в интерпретации Розенберга остается единицей содержания или, скажем, фактом, который нельзя интерпретировать в контексте какой-либо бинарной оппозиции, и прежде всего оппозиции «содержание – форма». Поэтому dharma можно перевести не иначе как «дхарма», ведь любой другой эквивалент, так сказать, неизбежно уже оказывается в «системе дхармы» в качестве чисто содержательной коннотации последней. Или, точнее говоря, все включенное в Абхидхарму является дхармой по определению. Оттого эту теорию (dharmavāda) нельзя определять в терминах эпистемологии в противоположность метафизике или онтологии в противоположность этике, поскольку все они оказываются лишь терминами вторичной интерпретации значений, образуемых внутри системы дхарма-содержаний.

6.0.6.7. Поэтому Розенберг считает, что и у санскар есть некое дхармическое содержание (но нет своего собственного), и это очень важно ввиду того факта, что у дхарм не может быть никакого содержания, кроме своего собственного. Учитывая, конечно, что содержание дхармы нельзя определить любым внешним по отношению к дхарме способом, то есть что такое содержание неопределимо вне самой дхарма-системы или даже что с внешней точки зрения дхармы можно мыслить как бессодержательные, но совсем не как «формы» или «формальные», ибо оппозиция «содержание – форма» не входит в дхарма-систему. Тогда вслед за Розенбергом мы можем полагать санскары конкретизациями содержания дхарм и толковать их как «дхарма-процессы», что отражало бы нашу чисто культурную склонность описывать все феномены в рамках оппозиции «сущность – процесс».

6.0.6.8. Розенберговская интерпретация дхармы может повлечь за собой еще одно понимание этого термина, а именно как «теории», ведь есть одна теория дхарм, как и всего остального в смысле дхарм. Это толкование можно принять в смысле, аналогичном тому, в котором используют термин «квантовая теория». А именно есть одна квантовая теория, поскольку этот термин предполагает одно определенное понятие теоретической физики в качестве своего содержания. [Можно даже пойти дальше и сказать, что дхарму можно понимать как «теорию вместе с ее объектом», но это было бы еще одним примером чисто культурного синтеза. Ведь в рамках нашего теоретического мышления это означало бы две разные вещи, покрываемые одним понятием, тогда как в самой дхармаваде это означает одну и ту же вещь (дхарму), которую можно вторично интерпретировать двумя разными способами.]

6.0.6.9. В работах Ф. Щербатского о дхарме был установлен совсем другой и гораздо более описательный подход к проблеме. Дхармы и санскары дополняют друг друга в контексте значения, придаваемого «существованию» (bhava) вещей и фактов.

Ф. Щербатской пишет: «Когда выставляется принцип, что „все существует“ (sarvam asti), то он имеет следующее значение: ничто не существует, кроме 12 баз познания (āyatana). Объект, который нельзя рассматривать как отдельный объект познания (visaya) или же как отдельную способность познания (indriya), нереален, как, например, душа или личность. Будучи скоплением отдельных элементов, этот объект определяется как „наименование“, а не реальность, не дхарма». Однако само собой разумеется, что мы не можем превратить это буддистическое объяснение существования в определение дхармы. Ибо если переистолковать его в смысле обычного европейского философского мышления, то это объяснение привело бы нас к неизбежному смешению двух предикатов – «реального» и «существующего». Существования дхарм нельзя ни доказать, ни опровергнуть, так как, не относясь к эмпирическим объектам, дхармы считаются тем, что делает последние существующими, выступая в качестве неэмпирической основы этих объектов и обладая некоторой степенью реальности, но только по отношению к ним и в связи с ними. В то же время сам термин «существование» подразумевает другую, более сложную идею: ведь «все существует» лишь в той мере, в какой дхармы мыслятся существующими (а их существование является не более чем обобщающей метафорой). Все действительно существует как некая объективность, само существование которой обусловлено не только «базовым» существованием дхарм, но и «силами со-существования», заставляющими все вещи существовать как составные, ибо существовать и существовать как нечто составное – это в буддизме одно и то же. Таким образом, «существование» само «состоит» из (а) его дхармичности и (б) составленности, и прежде всего именно в этом смысле дхармы противопоставляются санскарам (см. 2.1–2).

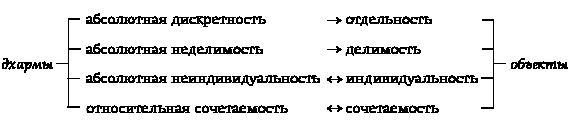

Если тогда попытаться представить все дхармы как отдельные, а все вещи как сложные или составные, то станет ясно, что каждый индивидуальный объект обладает своим – дхармическим – существованием и своей – санскарической – индивидуальностью и носит индивидуальное имя (nāma) в качестве знака своей сложенности и нереальности в смысле дхармы. Поэтому когда мы читаем здесь об отдельности объектов, то ее следует понимать как вторичную отдельность, то есть производную от отдельности дхарм, которые дискретны par excellence, хотя их дискретность является совершенно абстрактным качеством, тогда как в случае объектов она конкретна и познаваема. [Можно даже сказать, что дискретность в объектах – это дхармическое качество (наряду с дискретным характером самого познания), тогда как их составленность – это санскарическое качество.] При этом следует помнить, что отдельность всех субъектов (то есть континуумов сознания, то есть всех живых существ) нельзя установить аналитически или выводить из отдельности всех объектов; хотя, может, она составляет особый класс объектов. Будет интересно представить дхарму как кластер абстрактных качеств, служащих дифференцирующими индексами.

санскары

Согласно этой схеме, дхармы делают объекты дхармическими, а санскары являются причиной самого их существования. То есть без объектов (включая индивидов) не может быть никаких санскар, тогда как дхармы остаются как есть, то есть как чистые объекты (при условии, что последнее их качество выводится из санскар). То есть у санскар нет собственного существования, а у дхарм оно есть, но только по отношению к объектам и в сравнении с ними. [Что считалось бы полнейшей чушью не только с картезианской, но даже с гуссерлианской точки зрения.]

6.0.6.10. Однако дхармы нельзя рассматривать как «философский метод» (не говоря уже о «средстве знания» или «инструменте познания», pramāna). Или же скажем иначе: принцип «все (что есть) есть дхарма» не подразумевает никакой возможности методологического постулирования, что, конечно, было бы просто немыслимым в рамках любой «серьезной» европейской философии последних двух столетий. Ведь в качестве основного принципа дхарма достаточно широка, чтобы допускать сосуществование слишком многих противоречивых постулатов. И поэтому термин «методология» можно применять к буддийской философии вообще лишь строго объективно (то есть в смысле внешнего наблюдения).

Само понятие «метода познания» возникает, технически говоря, лишь при условии, что уже был выполнен какой-то (пусть простой и элементарный) анализ познания. В то время как в контексте собственно Абхидхармы с III века до н. э. и по крайней мере до III века н. э. делали и развивали именно анализ сознания, а не познания или знания. Буддийская эпистемология появилась как нечто явно производное и вторичное по отношению к буддийской теории сознания, с одной стороны, и как более или менее одновременная реакция на эпистемологические разработки небуддийских учений (даршан) середины первого тысячелетия н. э. Но и тогда эпистемологическая позиция буддийских учителей типа Дхармакирти или Дигнаги оставалась внешней и главным образом внешне (полемически) направленной. Теория дхарм, дхармавада, не стала даршаной, а сама дхарма никогда не превратилась в «категорию чистого (или, раз уж на то пошло, любого) разума». Поэтому любые параллели с Кантом до сих пор оставались тщетными и бесплодными. Дхарма – это категория лишь во внутреннем смысле, то есть как универсальный объект внутри Абхидхармы, а не категория, в терминах которой внешний наблюдатель мог бы описывать свой метод наблюдения (а также свою культуру среди всего прочего), потому что дхарма не относится к разуму, как он понимается в европейской философской традиции со времен Канта. Мы можем толковать «разум» как «дхарму» (то есть как одну из дхарм, например Δ 6 Дхс., vitakka), но нельзя переводить «дхарму» как «категорию». Ведь как «категория» в рамках классической европейской философии «разум» является абстракцией, полученной в процессе и в результате анализа рефлексивного мышления. Тогда как в дхармаваде дхарма выступает единственным предикатом практически во всех исходных постулатах этой теории.

6.0.6.11. Развитие проблемы дхармы после Щербатского можно разделить на три варианта. В первом, под сильным влиянием Щербатского, дхарма выступает крайне двусмысленно, как бы разделяя свойства и понятия, и вещи: она все еще толкуется как «категория», но обретает признаки сущности8. И это означает не только методологическую путаницу, здесь отражена очевидная невозможность выражать содержание одной системы в терминах другой метасистемы. Ведь сам Щербатской почти осознавал, что при использовании в кантовском смысле такой термин, как «номинальная категория», никогда не подразумевал никакой вещности. Второй вариант состоит в своего рода возвращении к относительной «вещности» дхарм, понимаемых как неопределимый феномен и описываемых как «предельные, непротяженные, несравнимые и молниеносно возникающие сущности…»9 [Термин «феномен» используется здесь не феноменологически, а в более широком контексте его культурных употреблений.] Третий вариант – это удачное сочетание строгого цейлонского буддизма тхеравады и разновидности современной психологии. [Последняя обычно имеет немного «досовременный», очень обобщенный и, я боюсь, скорее культурный, нежели строго научный вид.] Дхарма толкуется то как «умственный образ», то как «умственный процесс»2, так что нужно постоянно иметь в виду, что этот «научный ментализм» – не более чем следствие произвольного применения объективной психофизиологической методологии к «психологической метафизике» дхармавады.

Существует и еще одна концепция дхармы, стоящая особняком от этих трех вариантов. Среди ее сторонников был покойный Эдвард Конзе, пытавшийся с начала пятидесятых годов разработать подчеркнуто онтологическое понимание дхармы. Дхарма – это лишь один из трех основных столпов этого подхода, а два других – свабхава («своя природа» или «свое бытие») и пратитья самутпада («взаимообусловленное возникновение»). Дхарма понимается в этой концепции не как феноменальное существование, подчиняющееся универсальному закону причины и следствия, а как чистая духовная сущность, которая «как таковая» находится вне всяких причинно-следственных связей, оставаясь как бы «до них» или в другом измерении, чем измерение неведения (avidyā), то есть первое звено пратитья самутпады. Поэтому то, что мыслимо (cintya) как дхарма, можно мыслить как «состояние» (или «модальность») сознания, а немыслимое (acintya) – это дхарма в ее невыразимости (anupalambha). Я полагаю, что эта концепция, где дхармы как бы эквивалентны «онтологическим сущностям», отражает такой важный (и пока пренебрегаемый учеными) элемент европейской культуры 20–40-х годов XX века, как возрождение гностических идей («Вечная философия»), которые были частью теософии и антропософии предыдущего периода. [Вообще я думаю, что сознательный опыт толкования дхармы показывает, сколь явно затрудняет понимание «культурный синтез» в современной буддологии. И если нельзя избежать такого рода затруднения, то по крайней мере следует помнить о нем, чтобы поставить под контроль нашу способность ошибаться.]

6.1.0. Пытаясь понимать дхарму с метафилософской точки зрения, то есть извлекая ее из контекста буддийской интерпретации и постулируя как внешний объект нашего собственного исследования, мы очень быстро заметим, что сама ее «объектность» является всего лишь объектностью модуса мышления о мысли. Но что произойдет, если мы перестанем мыслить о мысли? Тогда о мысли будет сказано, что она существует в отсутствие мыслящего субъекта и является, так сказать, чистым объектом (или, скажем, самым чистым объектом), а само понятие дхармы не попадет на «сцену сознания», ибо дхарма является объектом лишь тогда, когда на сцене присутствуют другие объекты (ārammana) и субъекты (puggala). А это, в свою очередь, означает, что, хотя все мое мышление о любой мысли, сознании или уме дхармично (то есть интерпретируется и интерпретируемо в терминах состояний сознания), это вовсе не исключает возможности мысли как абсолютного объекта (который нельзя интерпретировать в терминах состояний сознания). Учитывая, конечно, что в ранней Абхидхамме эта возможность была лишь de facto введена постулированием «возникновения мысли» (cittuppāda) и не получала своего теоретического обоснования вплоть до появления трактатов йогачары. Ну разве это не странная отправная точка для всего движения мысли, которое в конце концов привело к тому, что можно назвать «метапсихологией» Абхидхаммы? Поскольку сама идея психологии попросту не может существовать без, так сказать, ума, исследующего другой ум. Однако кантианское различие между феноменальным и ноуменальным здесь неприменимо, ибо Абхидхамма могла хотя бы в принципе допускать идею ума, способного «умствовать», но не способного мыслить, тогда как в йогачаре все было скорее наоборот4.

6.1.1. Этот момент представляется мне крайне важным и загадочным. Ведь само устранение «субъекта» или «Я» мышления предполагает, с одной стороны, возможность «чистой умственной деятельности» (или «пребывания в состояниях сознания», то есть дхармах) без мышления, а с другой стороны, возможность «мышления без умственной деятельности». Следовательно, даже если признать, что в нашем «современном» подходе к проблеме термин «ментальность» (или «ум») является не более чем именем, которым мы обозначаем способ мышления о собственном мышлении (что, конечно, было бы совершенно неприемлемо и для Канта, и для Гуссерля), тогда мы должны признать, что в обоих этих случаях не будет вообще никакой психологии. Ибо в первом случае у нас выйдет типичная метапсихология, где ум интерпретируется как «только состояния сознания» (dhamma matta), а во втором случае не может быть никакой психологии, поскольку «мысль» (или «сознание») выступала бы тогда без каких-либо психологических предикатов, то есть как «только мысль» (citta matta), свободная от всякой умственной деятельности.

6.1.2. Я использовал здесь термин «метапсихология» лишь для того, чтобы подчеркнуть всю противоположность абхидхаммического подхода к уму всякой редукционистской психологии. В метапсихологии субъектом исследования (не следует путать его, например, с объектом мышления) выступают условия и/или состояния нашего собственного мышления об уме, тогда как в редукционистской психологии это субстраты ментальных процессов. И именно в этом смысле сам термин «Абхидхамма» можно истолковывать как «метапсихология», хотя и чисто условно. Но если это так, то придется принять и все последствия, и я полностью осознаю, что высказывание «яйцо способно к умственной деятельности» – не менее бессмысленная метафора, чем высказывание «комбинация атомов может мыслить»5. Но даже говоря, что яйцо или растение может иметь ум, мы проецируем на их «поведение» условия и состояния (то есть дхаммы в абхидхаммическом смысле термина) нашего собственного мышления, которые в конечном счете оказываются не нашими или по крайней мере не только нашими. Другими словами, они оказываются как бы объективными коррелятами в соотношении между ментальным мышлением наблюдателя (исследователя) и ментальностью без мышления наблюдаемого. Или между субъективным мышлением и объективной ментальностью. Тогда упомянутое выше «мышление без умственной деятельности» могло рассматриваться в смысле «абсолютно объективной мысли».

6.1.3. Искать объяснение или понимание того, что такое дхарма в терминах «содержания», представляется мне крайне бесполезным – прежде всего потому, что дхарма никогда не предназначалась для объяснения или понимания в качестве субъекта какого-либо философского положения. Или можно сказать, что дхарму всегда понимали как то, в смысле чего следует интерпретировать что-то другое или все остальное, – то есть она должна была служить своего рода универсальным предикатом. Ни в Абхидхамме, ни в Суттах нет ни одного контекста, в котором дхарму можно было бы определить. Тем не менее каждый контекст, в котором она выступала, мог намекать о различных употреблениях и коннотациях дхармы, раскрываемых в ее контекстуальных связях с другими терминами и понятиями, и в первую очередь, конечно, с триадой «мысль – сознание – ум / ментальность» (citta, vijñāna, manas). Лишь в сопоставлении с ними тремя вместе или по отдельности дхарма получает свое относительное значение «состояния» сознания, но не обретает никакого их содержания. Так что выражение «дхарма – это состояние сознания» является скорее тавтологией, нежели определением. Кстати, именно поэтому ничего подобного в буддийских текстах никогда не говорилось. Было бы не только совершенно неправильно приспосабливать так нашу культурную привычку все концептуализировать. Мы просто не можем сказать, что «дхарма есть… (и далее предикат)», поскольку на самом деле дхарма «есть» не вещь, а термин, который обозначает (а не являет собой) определенное отношение или тип отношения к мысли, сознанию или уму. То есть дхарма – это не концепция в общепринятом терминологическом смысле последней, а чисто относительное понятие. Если, разумеется, мы рассматриваем ее как объект мышления, то есть не как объект созерцания.

6.1.4. Сам факт называния дхармы (напомним в этой связи, что «состояние сознания» – это не название!) не может не фиксировать в этой дхарме каких-то «присущих» ей психологических свойств, ибо они уже даны в самом названии6. Взглянем, например, на «легкость мысли» (cittalahutā, Δ 42 Дхс., см. Таблицу VI). Несмотря на всю заманчивость, это не следует понимать в том смысле, что некий объект («мысль») наделен неким свойством («легкостью»), существующим также и объективно в качестве либо одного из свойств мысли7, либо независимого от мысли свойства. Напротив, попробуем думать, что «мысль» лишена здесь каких-либо присущих ей качеств и что «легкость мысли» (а не «легкость» сама по себе) является определенной модификацией, постулируемой до «мысли» или наряду с ней. Тогда само отношение приписания мысли легкости называется «дхармой легкости мысли» [в смысле 6.0.5]. Именно поэтому эта дхарма и описывается (а не определяется) столь номинальным (и даже лексикографическим) образом: «В этом случае легкость мысли – это легкость агрегата сознания (viññānakkhandha), его гибкость, его быстрота… его…» Три этих термина («легкость», «гибкость», «быстрота») обозначают определенные свойства, представленные так, как если бы их действительно можно было обнаружить в мысли или сознании. Тогда как на самом деле они являются всего лишь моментами интерпретации «мысли» как состояния мысли, а сами эти моменты как таковые не поддаются никакой интерпретации или допускают любую, что в конечном счете одно и то же.

6.2.0. Попробую дать еще одно, довольно рискованное, объяснение моего собственного понимания дхармы как состояния сознания. Когда я думаю об уме общим психологическим образом, то есть как о включающем в себя все описуемые умственные функции и способности, в своем осознании факта моего мышления об уме я все равно вынужден признать, что это мое мышление не может быть, по крайней мере здесь и сейчас, включено в то, о чем я думаю как об «уме» (не моем уме, а уме как объекте моего мышления). И точно так же, осознавая свое мышление об уме, я вынужден признать, что если есть такой объект осознания, как мое мышление, то это осознание следует исключать из того, что обозначено как «мое мышление». В обоих случаях есть некая структура интерпретации – в первом случае – «Я думаю…», во втором – «Я осознаю…» – которую саму по себе нельзя интерпретировать в смысле ее объекта (в первом случае – «ума», во втором – «мышления») и которая не допускает никакой интерпретации, кроме чисто номинальной. Рассматривая дхарму в смысле «структуры интерпретации сознания», можно высказать ряд формальных суждений, таких как «дхарма – это объект зрительного созерцания» (bhāvanā), «дхарма – это слово» или «дхарма – это центральное понятие буддийской философии». Но при этом ни одно из них не имеет никакого отношения к содержанию интерпретации. Например, первое суждение устанавливает не более чем факт мышления о дхарме, откуда нельзя заключить, что «дхарма – это объект»8. Это следует понимать в том смысле, что из метапсихологии нельзя вывести никакой психологии9. [Этим я подразумеваю, что первое суждение даже не затрагивает природы или характера обсуждаемого объекта, а касается исключительно условий, в которых работают с дхармой, и сам термин «объект» относится к этим условиям, а не к дхарме.]

6.2.1. Но дело в том, что, согласно Абхидхамме, свои состояния обретает именно сознание, а не субъект сознания или личность, присутствие которой при «возникновении мысли» (см. 4.1) является лишь номинальным3. С точки зрения сознания мы можем сказать, что, когда сознание осознает чей-то ум, мысль или сознание, направленные на их объекты3, тогда именно это «осознавание» и можно называть «состоянием сознания» или дхармой. Однако это не следует рассматривать как определение дхармы, а скорее как указание, где, когда и в связи с чем ее можно было бы искать3. Я прокомментирую эту формулировку более или менее строго абхидхаммически, следуя порядку слов.

(1) «Когда» обозначает совпадение (4), (5) и (6), однако оно имеет место не во времени. Совсем наоборот, нет никакого времени без, вне и отдельно от этих совпадений (samaya), которые на самом деле и составляют то, что мы называем временем.

(2) «Сознание» рассматривается здесь как совершенно непсихологическая категория, то есть не связанная как таковая с (4) и (5) [а точнее, с (5) или (4)], хотя оно и связано с ними, когда [в смысле (1)] оно осознает (5) в смысле (3).

(3) «Осознает» обозначает здесь такое состояние (2), когда (2) связано с (5) [и/или с (4) через (5), и/или с (6) через (5) и т. д.]. Как раз эта связь подразумевает оппозицию «сознания» в смысле (2) «сознанию» в смысле (5). Ведь именно (5) может стать объектом психологии, а (2) не может, в то время как (3) остается реальной формулировкой метапсихологического подхода. Состояния сознания или, скажем, моменты «осознавания» [моменты в смысле (1)] сохраняют свои психологические «названия» при отсутствии какого бы то ни было собственного психологического содержания.

(4) «Кто-то» здесь – это личность (puggala), а не «живое существо» (satta). Поскольку последнему мысль уже приписана (хотя и чисто «формально», см. Эссе 2), тогда как первой она была бы приписана лишь тогда, когда [в смысле (1)] был бы случай (samaya). Но и в этом случае «кто-то» остается как бы вне всякой психологии, если только это не чей-то ум, в каковом случае «ум», а не «кто-то» получал бы какие-то психологические характеристики.

(5а) «Мысль». (5б) «Сознание». (5в) «Ум». В этом случае, то есть в смысле этой формулировки, их можно рассматривать как взаимозаменимые в отношении (4), но в отношении (2) все будет гораздо сложнее. В этом случае, однако, они взяты чисто объективно, то есть как «чистые объекты» (2).

(6) «Объекты» здесь можно рассматривать либо как «мысль», «сознание» и «ум», либо как все другие объекты.

6.2.2. Одним из главных препятствий к пониманию нами дхармы является, конечно, наша неспособность понять значение термина «объект» в буддийской философии и по отношению к ней. Оставляя в стороне некоторые тонкости, на которые я обращал внимание в Эссе 5, я хотел бы сейчас подчеркнуть четыре главных отличительных свойства буддийской концепции объекта.

(1) Объект всегда понимается как «объект мысли», то есть никоим образом не противопоставляется мысли и не считается, скажем, «более объективным», чем мысль.

(2) Из этого следует, что, даже если это не «дхарма-объект», его все равно следует рассматривать дхармически. Может, поэтому дхарму иногда переводят как «объект». [Учитывая, разумеется, что нельзя утверждать, что «дхарма – это объект», хотя и можно полагать ad hoc, что «эта дхарма является объектом того-то и того-то» и т. д.] И кстати, именно поэтому о Нирване можно думать как об объекте среди прочих дхарма-объектов – то есть Нирвана, так сказать, является не особым объектом, а особой дхармой (то есть асанскрита-дхармой).

(3) Следует осознавать четкое методологическое различие между нашим собственным и буддийским подходами к идее «другого объекта». Ведь при всем многообразии мы называем какой-то объект «другим» из-за его объективного отличия (или отличий) от прочих объектов. Тогда как с буддийской точки зрения он рассматривался бы как другой, по крайней мере в принципе, когда находился бы в другой ситуации мысли и/или другом состоянии сознания (то есть дхарме). То есть можно сказать, что для последователя Абхидхармы любой объект другой мысли (или даже другого момента мысли) по одной лишь этой причине был бы другим объектом. [Это было бы так по крайней мере в отношении санскрита – дхарм.] В свою очередь, это может означать, что само понятие «объективности» в его применении к буддизму охватывало бы направленную на другой объект мысль или, скажем, и мысль, и ее объект, как если бы они были единым другим объектом.

(4) В абхидхармическом понятии объекта заметен самый основной и в то же время самый простой тип связи внутри мысли (или любой модификации или модальности последней), который можно называть «чистой объектностью» или предельным случаем объекта. Это когда любой вид связи между «объектом» и «мыслью» в «объекте мысли» редуцируется к чистой номинальности, то есть не подразумевает никакой другой (то есть логической, онтологической, семантической и т. д.) связи. В таком случае наблюдаются следующие три тенденции:

α. Если название объекта содержит отрицательную приставку «а» (как в асанскрита-дхарме), это не означает, что сам объект состоит из другого объекта и его отрицания.

β. Если название объекта составное (как, например, самудаяниродха – «прекращение возникновения»), то нельзя считать, что такой объект содержит в себе какую-либо связь между его двумя (или больше) частями, кроме как чисто номинальную, и это особенно важно в отношении причинной связи.

γ. Если название объекта состоит из «объекта» и чего-то, объектом чего он является, то это что-то не следует понимать как обусловленное объектом или «материально» (vastutah) связанное с ним.

6.2.3. Так что в конечном счете обо всех объектах можно сказать, что они являются дхармами в том смысле, в котором обо всех дхармах (то есть и санскрита, и асанскрита) можно сказать, что они являются асанскрита-дхармами (и тем самым различения в 6.0.5 становятся излишними)4. Переформулировать это можно следующим образом: дхарма в смысле «состояния сознания» – это то же самое, что объект в смысле 6.2.2 (4).

Вместе с тем, если вернуться к строго метафилософской позиции в вопросе связи «объект – дхарма», то мы увидим, что ни «объект», ни дхарму нельзя даже приблизительно понимать в качестве «феномена». Это обусловлено не только их гипостазированностью a priori, но в первую очередь самим фактом того, что тип общей связи, зафиксированной в понятии дхармы, как бы «методологически» отражен в типе общей связи, зафиксированной в понятии объекта (ālambana, ārammana). То есть, так сказать, в обоих имеется связанная с чем угодно мысль и т. д., но в дхарме эта связь устанавливается до всякого актуального мышления (или, скажем, до всякого наблюдаемого факта мышления), тогда как в объекте мысль рассматривается как занимающаяся уже всеми «объектами», включая все дхармы. Поэтому «методологически» здесь не подразумевает эпистемологии, ведь мы просто предпочли рассматривать дхармы с точки зрения объектов, тогда как вполне могли бы делать это и наоборот. А именно, когда сама связь («мысль – объект») рассматривалась бы как реализуемая объективно внутри той или иной дхармы, то есть независимо от того, познают ли ее, а если познают, то как.

6.3. Последнее соображение поднимает другой крайне сложный вопрос: относится ли «дхарма» как понятие к теории, или же как чисто относительное понятие это не более чем термин метатеоретического описания универсальной связи мысли (и/или сознания) с ее объектами и состояниями? Простой и ясный ответ здесь невозможен. Ведь если по-прежнему воспринимать мысль как вещь (а не только объект), то, как уже было сказано выше (6.1.1), дхарма понималась бы метапсихологически, то есть в качестве одного из условий мышления4, но никак не знания. [Знание (ñāna) в Абхидхамме может связываться (sampayutta) или не связываться с мыслью (citta)4, и тем самым это дополнительный фактор, а не отдельная дхарма.]4 С другой стороны, взятая в ее абсолютной объективности, то есть как «высший объект» философской (и сотериологической) «теории», дхарма утратила бы свой относительный характер и обрела квазионтологический статус, тем самым лишая мысль ее «вещности»5. И наконец, можно снова вернуться к чисто относительной интерпретации дхармы как «чистого» состояния сознания, в смысле которого сознание (или мысль) интерпретирует себя, и только тогда мы можем понимать дхарму как термин метатеории сознания, снова утрачивающий всякую мыслимую «вещность». В последнем случае эта «вещность» перешла бы к мысли, как мы видим это позже в буддизме ваджраяны.

6.4. Не очевидно ли, что никакая теория знания не возможна без особой рефлексии над познающей личностью как независимой сущностью?6 Или же, выражая это немного иначе, никакая эпистемология не возможна, пока не завершен процесс рефлексии над субъектом знания (посредством которого субъект находит свое место не только за пределами знания, но и за пределами самого рефлексивного процесса). Но в буддизме он не завершен, не говоря уже об Абхидхамме, где все рефлексивные процедуры находят свое место под рубриками нескольких дхамм.

6.5. В целом я склоняюсь к мысли, что для нашего понимания буддийской философии как системы (разумеется, это не означает, что она является системой сама по себе) или, скажем, для систематического развития нашего собственного метафилософского ее понимания было бы интересно представлять ее имеющей как бы три точки входа: мысль (и/или сознание), дхарму (состояние сознания) и объект. Это, конечно, не следует понимать в том смысле, что таковой в основном и была истинная схема самой буддийской философии, ведь я сейчас предлагаю не более чем схему нашего понимания «объекта» под названием «буддийская философия». Каждое из этих понятий можно использовать в отношении другого или как метапонятие, или даже как вещь (при условии, что в последнем случае возможны и положительные, и отрицательные интерпретации). Таким образом, посредством этой «триады» можно было бы описывать или, по крайней мере, сделать описуемой всю область теории дхарм.

Станет еще интереснее, если мы попытаемся применить этот триадический подход к основным категориям самой буддийской философии. Например, хотя Нирвана и немыслима (acintya), но она – объект, и хотя и не мысль (na citta), но – дхарма. Карму (тоже понимаемую в более общем смысле, то есть как «действие»), хотя она не является ни дхармой, ни объектом, можно редуцировать или сделать феноменологически редуцируемой к сознанию или мысли. В то время как рупу, форму, можно считать и объектом, и дхармой, но сознанием – никогда, и т. д.

Так что в рамках собственно Абхидхармы у нас остается «объект» как самая универсальная категория (скажем так, самая широкая точка входа, при условии, разумеется, что мы рассматриваем Абхидхарму с полностью внешней позиции). Ибо с внутренней точки зрения «объект» считался бы категорией, смещающейся от дхармы к мысли и обратно, а в случае его наличия в ситуации «возникновения мысли» – категорией, противопоставленной мысли и объективно отличающейся от «личности» (пуггалы Абхидхаммы).

6.6. Еще для нашего понимания «объекта» в Абхидхарме и в связи с ней методологически крайне важно четко различать объект, данный в исследовании («объект исследования»), и объект мысли (или «мышления»). Потому что мысль рассматривается в «Дхаммасангани» как единый, несоставной и полностью отдельный объект. А здесь мысль – это объект исследования в том смысле, что наше собственное исследующее познание (saṃjñā)5не было отрефлексировано как «другая мысль» или, скажем, объективировано как «мысль». В этом случае, как уже было сказано, эта мысль познается как имеющая собственные объекты, дхармы и т. д. В то же время сами эти объекты (и дхармы) можно рассматривать как бы «внутренним» образом, то есть с точки зрения самой мысли, причем как ее собственные объекты или, строго говоря, как существующие («возникающие») только в связи с этой мыслью и как только ее объекты. Именно тогда мы считали бы их «объектами мысли», а это косвенно означает, что дхармы не могут быть объектами прямого исследования5. А значит, мы можем исследовать их только как состояния сознания, которые уже стали объективно связаны с мыслью, и лишь при условии, что, когда бы мы ни приступили к этому исследованию, они уже есть.

Разве не очевидно тогда, что «исследователь» не может исследовать свои собственные дхармы, ибо они анатта? Поскольку они не могут быть объектами кого угодно, а только объектами «мысли», которая повсюду в Абхидхарме дана объективно и чье «возникновение» (utpāda) включает «личность» (pudgala) как один из своих сопутствующих факторов, и именно эта «объективность» мысли не дает исследователю хоть как-то отождествлять себя с этой «личностью», кроме как метафорически.

6.7. Термин «объективный» (как прилагательное) используется здесь как термин метафилософского подхода и, следовательно, лишь отчасти совпадает со значением слова «объект» в Абхидхарме. И потому следует подчеркнуть, что его использование здесь ограничено методологией нашего исследования. Поэтому лишь в этом смысле можно говорить, например, что когда есть объект мысли, то это означает, что нашим объектом исследования здесь и сейчас выступает не эта мысль, а этот объект (что, как уже говорилось выше, не мешает этой мысли быть объектом в другое время и в другом месте)5. В рамках этих «пространственно-временных» условий можно было бы предложить такую рабочую формулировку: объект – это все то, что в данный момент исследования не является мыслью или сознанием. Но эта дихотомия не абсолютна, потому что всегда есть внешний наблюдатель или исследователь, внимание которого переключается от «мысли как объекта» к «объекту мысли» и присутствие которого невозможно объяснить объективностью дхарм или редуцировать его к ней.

6.8. «Возникновение мысли» – это крайний и вместе с тем самый простой случай ситуации наблюдения (и наблюдаемости) наблюдателем. И как раз в этот самый момент наблюдения «возникновения мысли» с ее личностью, объектами и дхармами самого наблюдателя нельзя мыслить как объект, [если, конечно, он не начал наблюдать или исследовать «свою собственную» мысль, выступая тогда в таком исследовании в качестве личности (puggala) по отношению к объектам и т. д.]. Но нельзя считать его и субъектом (в смысле оппозиции «объект/субъект»), ибо его наблюдение полностью лишено каких бы то ни было свойств рефлексии. То есть оно не относится к нему самому как к своему объекту, поэтому выводы картезианского типа здесь совершенно неприменимы и он не мог бы сказать «я мыслю, следовательно, существую» – ибо в его наблюдении само его мышление не относится к нему как наблюдателю5. И тогда мы можем все это подытожить, сказав, что наблюдатель мысли с ее объектами не может ни наблюдать себя как «субъект», ни быть наблюдаем другими как «объект». Классическая дихотомия «объект – субъект» превращается здесь в гораздо более сложную «конструкцию», где «полная объективация» достижима лишь при условии, что никакого субъекта больше нет. То есть в такую конструкцию, в которой ее составляющие – «мысль – объекты – дхармы» – понимаются как присутствующие, но при этом исключающие друг друга в мысли наблюдателя.

6.9. Крайне неправильно утверждать, что буддийские учителя древности понимали мир как бытие дхарм или как состоящий из дхарм. Они не думали, что познают в дхармах или с помощью дхарм. Это не было ни чисто дхармической онтологией, ни чисто дхармической эпистемологией. В контексте нашего метафилософского подхода можно утверждать, что, терминологически говоря, дхармы не содержат в себе никакой информации о мире или психологии людей, ибо дхармы не конкретны. Напротив, они настолько неконкретны, насколько это можно себе представить. И это объясняется их (разумеется, кроме асанскрита-дхарм) связанностью с мыслью и/или сознанием, которое само по себе совершенно неконкретно в том смысле, что оно покрывает все то, что в нашей философской терминологии считается как сознательным, так и несознательным, как субъективным, так и объективным, как материальным, так и нематериальным и т. д.5 Например, говорить, что «эмоция – это мысль», буддистически возможно лишь потому, что эмоция – это дхарма (в более широком смысле, конечно), а каждая дхарма – в некотором смысле мысль. То есть эмоция (а точнее говоря, конкретная эмоция) – это дхармический объект, и в силу своей «дхармичности» она столь же «сознательна», как и сами мысль или сознание.

6.10. Я понимаю, что последний момент представляет для исследователя некоторые непреодолимые препятствия, особенно потому, что в дальнейших и поздних разработках буддийской теории сознания универсальное самосознание мысли утверждалось с такой силой, что фактически полностью исчезло различие между мыслью, объектом которой сама же она и является, и мыслью, объектом которой является что-то другое. Самое главное здесь то, что если (и когда) такое различие существовало – а оно действительно было повсюду в Абхидхамме, – то всякую мысль, которая сама себя не осознает, неизбежно относили к одному и тому же уровню, что и эмоцию, ощущение, эффект, инстинкт или любой другой умственный, психический или биопсихический феномен, сколь бы примитивным и элементарным он ни был. Однако при этом следует напомнить, что коренным отличием Абхидхаммы от почти всякой европейской эпистемологии является то, что в последней сама приставка «само» в связи с сознанием означает мыслящий «субъект» или «личность», тогда как в первой она означает направление мысли на себя. Но даже в первом смысле самосознание нельзя применять к дхармам, и как раз в этом смысле мы думаем о Нирване как о дхарме, а не как о «мысли». Можно даже рискнуть сказать, что дхармы – это не мысль в том смысле, что они о себе не мыслят, сколь бы нелепо это ни звучало. Но мысль наблюдателя может мыслить о себе (а не о нем) в смысле дхарм, то есть в смысле своей связанности со всеми мыслимыми объектами (включая мыслящие).

Так, например, мысль (citta) – это дхарма (или вид дхарм, указанный как Δ 5 в абхидхаммическом списке) для наблюдателя мысли (а не «его» дхарма), если он наблюдает мысль вообще. [ «Вообще» означает здесь, что мысль наблюдается не как объект мысли самого наблюдателя или «личности» (puggala), а как один из абстрактно понимаемых «дхармических объектов».] В случае подобного рода наблюдения наблюдатель не только не может приписывать «эту мысль» себе, но даже осуществить «идеальную» замену, говоря: «Если бы я был той личностью, которой можно приписать эту мысль…» – ибо здесь вообще не может быть такой «личности». И дхарма «мысль» мыслилась бы вне всякой мыслимой рефлексии, а тем самым как совершенно безличная (но никак не наоборот). Как «состояние сознания» «мысль» не может быть мыслима в контексте рефлексии, а потому ее можно приписать «кому-то» только посредством каких-то других вещей или сил (которые сами не являются состояниями сознания), например таких, как карма. Буддистически говоря, это можно пояснить тем фактом, что в итоге Нирвана – ничья, что можно сказать и обо всех дхармах как таковых.

6.11. Тем не менее в поздней и современной Абхидхамме дхаммы иногда получают чисто натуралистическое объяснение и превращаются в измеримые фундаментальные сущности, лежащие в основании всего феноменального мира. Несмотря на все оговорки и пояснения со стороны современных исследователей буддизма тхеравады, что в дхаммах мы имеем дело с чистой психологией, это не помешало им превратиться в своего рода «психологическую онтологию». Я думаю, что это хотя бы частично обусловлено влиянием некоторых европейских эпистемологических тенденций. Но при этом кое-что по-прежнему очень трудно объяснить, и я попытаюсь интерпретировать это посредством метафизического сравнения терминов онтологии и «своей природы» (svabhāva).

6.11.1. Почти повсюду в теоретических контекстах европейской культуры – независимо от всевозможных различий между ними – понятие «онтология» подразумевает некое абстрактное, неконкретное качество, которым могут быть наделены или не наделены вещи и события, но которое остается универсальным и универсально применимым и позитивно, и негативно. «Реализм-номинализм», «рационализм-эмпиризм», «монизм-дуализм», «материализм-идеализм» – во всех этих оппозиционно отмеченных контекстах «бытие» неизменно сохраняет это качество уникального предиката, приписываемого то одному, то другому. И логическому анализу остается лишь исследовать степень универсальности и/или реальности того, с чем мы имеем дело в каждом конкретном случае предикации «бытия» – от «чистой онтологии» бытия Бога как одного из Его совершенств до «бытия» как вторичного по отношению к мышлению в картезианской формуле. Дхарме, по крайней мере в контексте Абхидхармы, не может быть неконкретно предицировано «бытие». Поэтому такое немного искусственное высказывание, как «дхармы есть…», или даже такая их «квазионтологическая» интерпретация, как «(есть) только дхармы» (dharmamātra), неизбежно поставили бы нас в крайне тривиальное положение. Это потому, что дхармы не могут быть, но есть тем, чем они есть, и так, как они есть (то есть в смысле yathābhūtatā). Можно, конечно, утверждать, что время «существования» «дхармы мысли» равно 1/1021 секунды, но на самом деле в этом теоретическом контексте это не означало бы никакого «бытия», длящегося 1/1021 секунды6. Более того, это даже не означало бы, что «бытие такой, как она есть» этой дхармы включает в себя эту длительность, ведь в смысле «как она есть» это не имеет вообще никакого значения. Так что можно сказать, что, даже когда дхармы «есть», им нельзя предицировать «бытие», ибо в этом случае важно не «есть», а «когда» [в смысле «случая», а не длительности].

6.11.2. Взятая лишь в отношении дхарм, свабхава считается их собственным бытием в том смысле, в котором они не отличаются друг от друга, однако если понимать их все как разделяющие это одно бытие, их «дхармичность» (dharmatā или tathatā всех дхарм), они будут очень сильно отличаться от всего, что не есть дхарма. Поэтому в последнем смысле их «бытие» рассматривалось бы не как их бытие, а как их бытие тем, чем они есть, в отличие, например, от кармы, духкхи («страдания») или любой другой мыслимой вещи, не относящейся к дхармам.

6.11.3. Следовательно, в смысле вообще «бытия» дхармы не есть, тогда как в смысле собственного бытия их нельзя классифицировать даже на санскрита и асанскрита, ведь здесь это фактически одно и то же. Их классификация весьма условна и относительна, другими словами, их можно классифицировать тем или иным образом, но всегда с указанием, что при классификации они обязательно мыслятся или созерцаются как связанные с чем-то, что по крайней мере в этот конкретный момент не является дхармой или, возвращаясь к нашей предыдущей проблеме объекта, не является «дхармическим объектом».

6.12. Одной из самых простых и вместе с тем самых загадочных вещей7 во всей Абхидхамме является то, что дхаммы считаются уже существующими, но мысль при этом объявляется возникающей.

Учитывая, что одно дело – думать о мысли в ее связи с дхармами, и совсем другое дело – думать о дхармах в их связи с мыслью (первое рассматривается в Эссе 4 о «возникновении мысли»), и, сосредотачиваясь на втором, я могу сказать, что возникшая мысль является в Абхидхамме единственным первично данным фактом. Без него нечего наблюдать, понимать или созерцать. В этом факте заключена вселенная объектов и субъектов, либо внешний наблюдатель может ее оттуда извлечь, будь то наблюдатель вообще мысли, собственной мысли или какой бы то ни было мысли. То есть без возникновения мысли в Абхидхамме нет вообще никакого поля наблюдения, а без внешнего наблюдения не может быть и никакой Абхидхаммы как систематической экспозиции (или фиксации) теории дхамм.

Так, говоря о возникновении мысли как о факте, можно сказать: «там есть мысль», или «там нет мысли», или «это та или иная мысль», или, как говорится в «Дхаммасангани», «первая мысль, вторая мысль, третья мысль и т. д.». Дхаммы же представлены там как разнообразные дискретные формы, в которых каждая мысль получает свое истолкование непрерывности и процесса. Таково ограниченное и относительное определение дхамм. Относительное, потому что они рассматриваются здесь не как таковые, а только в их связи с мыслью или с ситуацией, когда и где мысль уже обнаружена в своей фактичности. Это требует более подробного разъяснения.

6.12.1. Во-первых, никакая дхамма не может быть фактом per se, ведь одну дхамму нельзя мыслить существующей, потому что мысль не интерпретируема в смысле одной дхаммы, а только в смысле сочетания бесконечного числа дхамм одного или нескольких видов (гораздо чаще нескольких, чем одного).

6.12.2. Во-вторых, мысль дана в наблюдении как отдельный факт или, скажем, в отдельных фактах, последовательная смена которых извне (эмпирически или идеально) устанавливается наблюдателем, который действует, говорит и мыслит отдельно от наблюдаемого. Тогда как непрерывность дхамм постулируется как предусловие всякой мысли, будь то мысль наблюдателя или наблюдаемого. Мы можем думать о различных последовательностях дхамм как об отдельных, но лишь после наблюдения самого факта мысли, тем не менее мы можем знать, что та или иная последовательность дхамм уже существовала до начала наблюдения и будет существовать после его окончания, так что сама проблема «другости» в контексте такого рассуждения не имеет никакого значения. В отличие от идеи Уильяма Джемса, что психическая и ментальная жизнь человека проявляется в состояниях сознания, учителя Абхидхаммы утверждали, что то, что мы считаем психической и ментальной жизнью, фактически представляет собой проявление непроявленных дхарм. То есть любая мыслимая работа мысли понимается как «дхармическая», потому ее нужно интерпретировать как в смысле дискретности (прерывности) состояний сознания, так и в смысле их непрерывности, если мы решили интерпретировать процесс мысли, а не только акт ее возникновения. Но главное здесь то, что к дхармам по-прежнему невозможно применить никакие эпистемологические критерии, потому что эти критерии действуют лишь внутри системы интерпретируемых объектов, но совершенно не действуют в отношении вещей, составляющих основу интерпретации, ибо последние относятся к совсем другой системе6.

6.12.3. В-третьих, – и я считаю это особенно важным – фактичность мысли, когда эта мысль интерпретируется в смысле дхамм, нельзя понимать в терминах психологического эмпиризма. Напротив, даже когда она не используется в своем дхаммическом смысле (то есть не выступает как один из видов дхамм), мысль (citta) везде в Абхидхамме предполагает гораздо большую степень абстрактности, чем любая эмпирическая идея мысли.

6.13. И наконец, предикаты дхарм не делают их содержательными, даже если они и подразумевают некое содержание как таковые. Так что из выражения «дхармы настоящего, прошлого и будущего» нельзя вообще ничего заключить о возможности различных интерпретаций этих трех «видов» состояний сознания в терминах содержания. То же самое относится к попыткам интерпретации первой строки «Дхаммапады» «Дхармы произведены умом и т. д.» или утверждения, что «все дхармы беззнаковы (alakkhana)». Потому что в случае последнего примера нам придется признать, что само значение «беззнаковости» существует только в отношении дхарм, и никак иначе. [В отличие, скажем, от значения «смертности» в утверждении: «все люди смертны».] То есть практически все предложения, в которых «дхармы» выступают в роли субъекта логического построения, являются простыми тавтологиями. Поэтому значение связанного с «дхармами» предиката нельзя редуцировать к какому-либо «содержанию», кроме самих дхарм.

Так, утверждение «все сущее есть дхарма» означало бы, что все, мыслимое в терминах содержания, мыслимо только в контексте определенных состояний сознания, то есть дхарм, но не наоборот. Это и имел в виду У. Джемс, утверждая, что то же самое может быть «Я» в одном состоянии сознания и чем-то еще в другом. [Отсюда легко «заключить», что, с одной стороны, нет такого состояния сознания, как «Я», и, с другой стороны, что в терминах содержания «Я» (равно как и «Не-Я») может существовать (то есть «мыслиться как существующее») лишь в связи с той или иной дхармой. Но ни «Я», ни «Не-Я» не становятся особым содержанием какой-либо дхармы.]

Употребление слова «содержание» – это лишь элемент метафилософского подхода, потому что все содержание мысли, буддистически говоря, относится к совсем другому уровню, нежели сама мысль. Если взять его отдельно от мысли, «уровень содержания» в нашем исследовании неизбежно вытесняется в область «как бы психологии».

6.14.0. С точки зрения Абхидхармы время не рассматривается как феномен, что неудивительно, поскольку, не являясь одним из состояний сознания (дхарм), оно также не может быть редуцировано ни к одному из них, ни к какой-либо из их комбинаций. И в этом случае нам приходится снова возвращаться к мысли, в смысле которой время могло выступать чем-то как бы положительно мыслимым, хотя и необязательно одним из объектов мышления. Говоря это, я не исключаю возможности или даже необходимости других подходов к проблеме времени в буддизме. Более того, я бы даже предложил следующую весьма условную схему подобного «буддистического» исследования.

6.14.1.

(1) Во-первых, нужно исследовать условия мышления о времени, а значит, можно предположить несколько разных случаев, ситуаций или содержаний, в которых и в отношении которых время следует предицировать как содержание мышления.

(2) Во-вторых, нужно наблюдать случаи, когда само мышление в различных его актах и случаях можно интерпретировать как другое (то есть то или иное, а не то же самое) в отношении времени.

(3) В-третьих, мы перейдем к ситуации, когда мышление, взятое в одной из его модальностей, объективно понималось бы как время. Другими словами, в мышлении есть некая психологическая субъективность, объективируемая (или натурализуемая) как время. (Время как эпифеномен мышления.)

(4) В-четвертых, мы вернемся к рассмотрению состояний сознания (дхарм) в их связях с мышлением, содержание которого включает в себя время.

(5) В-пятых, мы изучим состояния сознания в отношении их собственного времени или безвременности.

(6) В-шестых, можно завершить введением метафилософского положения об абстрактной возможности построения структуры сознания (а не состояния сознания – это различие здесь чрезвычайно важно), которая включала бы время в качестве своего собственного объективного содержания. Это положение вряд ли можно считать буддистическим – а тем более «буддийским», – но при этом мы все же можем сослаться на метафизику йогачары, где время рассматривается в качестве одного из «содержаний» неиндивидуального сознания-вместилища (ālayavijñāna).

6.14.2. Говоря об условиях мышления, когда время выступает как его объект и содержание, мы находимся в положении, которое само по себе одновременно и субъективно, и объективно. Субъективно, потому что, думая о времени, наше мышление обязательно сосредотачивается на неких рефлексивных процедурах, связанных с длительностью нашего собственного или чьего-то еще мышления, или любого акта мышления, предшествующего, совпадающего или следующего за любым актом не-мышления. В последнем случае время рассматривалось бы как время последовательности или серийности мышления. Однако все сильно указывает на то, что время одних лишь актов не-мышления не предусматривает никакой последовательности или серийности. [Так, последовательность Текстов (sūtrānta) или их экспозиций (dharmaparyāya) темпоральна лишь вследствие их подчеркнуто сознательного характера.]6В чисто буддологическом понимании саму идею всех Будд прошлого, настоящего и будущего можно считать одним из таких условий мышления о времени. То есть, думая обо всех Буддах, привносят идею времени – а не наоборот. Значит, время не может здесь быть независимым объектом мышления, потому что оно зависит от своих условий6.

6.15. Скрытый постулат о мышлении

В одном из своих метафизических эссе М. Мамардашвили говорит: «Разве не удивительно, что такой вещи, как мышление, просто не может быть, хотя мы знаем, что, скорее всего, оно есть»? В буддизме мы не обнаруживаем никакого инструмента для работы с мышлением, несмотря на то что йогическое понятие мышления в нем постоянно присутствует.

С точки зрения эмпириста, эта невозможность слишком очевидна, чтобы в ней усомниться, ибо мышление нельзя обнаружить путем нашей рефлексии над своим мышлением. А в абхидхаммическом подходе ситуация с мышлением еще сложнее. Ведь в Абхидхамме эта рефлексия всегда как бы уже объективирована как то или иное состояние ума, а значит, само мышление нельзя обнаружить в (а не путем, как в предыдущем подходе) нашей или чьей-либо еще рефлексии над мышлением. Теорию дхамм вряд ли можно представлять как метод анализа или интерпретации одних лишь рефлексивных процедур. Дело в том, что рефлексия над мышлением, хотя она и присутствует по крайней мере в шести из 56 дхамм, по-прежнему выступает в качестве «недхармического» и тем самым полностью субъективного состояния ума. Тогда как само мышление нельзя зафиксировать в дхармическом анализе каких-то рефлексивных процедур, ибо его присутствие в них чисто объективно и не подлежит никакой рефлексии. Я предполагаю, что некоторые учителя Абхидхаммы могли видеть это еще во времена составления самых ранних «списков дхамм». Мы можем даже утверждать, что, несмотря на то что оно понималось, классифицировалось и обозначалось посредством таких квазисинонимических терминов, как «мысль» (citta), «ум» (manas), «сознание» (vijñāna) и в поздней махаяне «сознательность» или «мысленность» (sems-nyid), само мышление оставалось неотождествленным или даже не отождествимым с какой-либо абхидхаммической или абхидхармической категорией или понятием. Более того, когда мы говорим «объективная», это подразумевает превращение определенной вещи из «субъективной» в «объективную», чего можно достичь посредством дхармического анализа, либо посредством процесса дхьяны, либо как-то еще. Но когда мы говорим, что мышление невозможно, то предполагаем, что это мышление, независимо от того, может оно быть или нет, нельзя мыслить иначе как первично объективное или что его объективность первична. В таком случае дхармы рассматривались бы как вторичные объективации мышления, а рефлексивные процедуры – как его субъективные интерпретации.

Понимать мышление как невозможное трудно еще и потому, что само по себе мышление, вообще говоря, не является естественным. Более того, оно крайне неестественно, при условии, разумеется, что оппозиция «естественное – неестественное» относится к нашей собственной культуре и не имеет никакого отношения к культурному фону раннего исторического буддизма. [Где то, что мы называли бы «естественным», выступает, конечно же, как «обусловленное». Так, страх (bhaya) Будда описывал как возникающий даже у высокоопытных аскетов в силу воздействия на них некоторых условий (крайнего одиночества, джунглей, духов и призраков в лесах и пустынях и др.), но не по причине их собственной «человеческой» природы и т. д.] То есть, буддистически говоря, мышление не приходит как дождь, ведь даже если мы не знаем его причин, предполагается, что они существуют. Мышление как таковое (то есть отдельно от его направления, характера и т. п.) просто случается, и единственную, хотя и весьма отдаленную аналогию этому «случанию мышления» можно усматривать в процессе дхьяны в его самом общем понимании. Дхьяна, конечно, не даст нам ключ к пониманию проблемы мышления, но может косвенно указывать на некоторые возможности этого понимания. Говоря это, я прежде всего имею в виду существование особых дхьянических текстов, которые не только содержали в себе (или являли собой) объекты или терминологические фиксации дхьяны (особенно сати, йогическое «обратное вспоминание»), но и служили своего рода основой для мышления. То есть, когда и если осуществлялось мышление, оно осуществлялось в рамках и в терминах этих дхьянических текстов, что никоим образом не предполагает, что их можно считать «текстами мышления». Ибо «текст мышления» подразумевает, что некое мышление (или мышление некоего типа) уже случилось либо до текста, либо в совпадении (или единстве) с его возникновением. Но мне кажется, что в случае буддийской дхьяны эти тексты, устные либо письменные, существовали в качестве «бессодержательных» единиц чисто потенциального и непроявленного мышления, которое могло находить или не находить в них свое осуществление. Так, взяв в качестве примера «Дхаммасангани», можно рискнуть утверждать, что даже опытный йог не смог бы реконструировать текст этой книги из матики, хотя, может, и можно, зная эту книгу, актуализировать весь текст (в обратном вспоминании) как текст мышления, следуя матике. Иначе говоря, в европейской философской традиции сколь угодно краткий или сжатый текст все равно можно рассматривать как «текст мышления», то есть любой текст можно по крайней мере гипотетически отождествить с текстом мышления и как таковой – продолжить или прервать, воспроизвести или уничтожить. Тогда как в традиции Абхидхаммы никакой текст мышления нельзя ни создать, ни уничтожить, ибо он существует в своей потенциальности, которая сама по себе не текстуальна.

Так, метафилософски говоря, мы можем предположить, что в европейской культуре (в широком понимании) каждый текст может быть представлен в виде осуществленной культурной рефлексии над мышлением, которое само по себе не существует вне этой рефлексии, которое возникает и исчезает вместе с этой рефлексией, а потому совершенно невообразимо без текста его (то есть мышления) культурной реализации. В буддийской традиции сама идея культуры полностью синонимична традиции как таковой, и, следовательно, физически текст не имеет почти никакого значения для потенциального существования мышления. Всякий реальный текст дается нам как мыслимое (слышимое, читаемое, записываемое, созерцаемое и т. д.) содержание. Но именно через эту мыслимость, а не через текст или его содержание, раскрывается невозможность самого мышления – не только невозможность его мыслимости, но и невозможность его бытия. Потому что не существует ничего между объектом в содержании и текстом, посредством которого это содержание (или, точнее, мы сами) могло бы найти его выражение. Поэтому классический дуализм «уровень содержания/уровень выражения» совершенно неприменим к проблеме мышления.

Метафилософски говоря, можно также заметить, что любая феноменология – это всего лишь исследование способов или методов (или, скажем, законов или правил), посредством которых мысль можно интерпретировать в ее культурных фиксациях (называемых «понятиями», «концепциями» или «идеями»). Придавая сделанному выше замечанию более «общий» (и более кантианский) характер, можно даже утверждать, что каждый феномен – это мысль, уже истолкованная в смысле содержания, а все такие понятия, как «текст», «содержание», «форма», «знак» и т. п., оказываются терминами интерпретации мышления, а не терминами самого мышления. Более того, с буддистической точки зрения их можно даже рассматривать как противопоставленные мышлению, учитывая рефлексивный и тем самым субъективный характер всех абстрактных интерпретаций мышления в целом. [Я бы даже усматривал в таких йогических формулировках, как, например, «флуктуация мысли» (cittavrtti), оппозицию мышления как такового всевозможным его интерпретациям как чего-либо другого.] Поразительная идея формалистов-йогачаринов, что всякие мысль или сознание – «самоосвещаемы» (svaprakāśa), имела совершенно объективное значение. То есть она никогда не имела ничего общего с «субъектом», будь то «я», «ты» или «мы». Потому что именно мысль, а не «я» или «ты», мыслилась как осознающая себя. И поэтому Джинендрабуддхи в своем комментарии обозначает это состояние субъективного осознания идеи словом «буддхи», используемым в качестве термина вторичной интерпретации мышления. Один из важнейших моментов в философии Абхидхаммы, а именно абсолютно дискретный характер состояний сознания (дхамм), находит полную аналогию в абсолютной отдельности всех мыслей друг от друга в пространстве и времени. Так, мысль (citta) возникает внутри события или случая (samaya), где и когда она связывается с дхаммами, объектами (ārammana), субъектами (puggala) и кармой. Но даже при таком квазиреалистическом описании мысль никогда не становится (bhavati) тем, чем она есть (hoti), какими бы блестящими ни были соображения на этот счет г-жи Рис-Дэвидс. По сути, она не может быть даже в виде единичного акта или момента мысли. Поэтому она может лишь случаться, или «из ниоткуда» втекать в «поток мысли», учитывая, что последний – это не более чем еще одно интерпретативное понятие, которым формально устанавливается субъективно приписываемая непрерывность дискретных состояний и вещей. Мышление можно теоретически представить как находящееся либо в интервале между его пребыванием в «нигде» и его попаданием в поток, либо в интервале между одной мыслью и другой, но так, похоже, не пытался размышлять никто из учителей Абхидхаммы. Но тогда возникает совсем другая проблема: как перейти оттуда, где мышления нет, туда, где мышление есть? Для Декарта, равно как и для Виттгенштейна, такой переход был бы невозможен. Ведь любое указание на точки или моменты «без мышления» для любого из них было бы пустым, хотя и по совершенно разным причинам. Для Декарта это невозможно онтологически (то есть независимо от его методологии) по причине параллелизма двух «бытий», сознательного и естественного: они не могут пересекаться – и это понимается объективно. Виттгенштейн же, в отличие от буддизма, само мышление полагает полностью естественным, а точнее, оестествленным понятием: мое мышление столь же естественно, как и моя речь (и язык мой тоже столь же естественен, как и моя речь). Но там, где он не может засечь мышления, ему приходится вводить какие-то другие способы объяснения, почему он этого не может.

Виттгенштейн пишет о людях, выглядящих как автоматы: «Как если бы они действовали не по своей воле…» (Wittgenstein L., 1978, р. 99). Но разве эта воля не обнаружима? Иными словами, ее можно проследить. [Буквально: можно наблюдать ее следы, или, скорее, следы или симптомы ее отсутствия, нежели наличия. И тогда он говорит: «они ведут себя как автоматы…»] Но волю никогда не осуществить в ее действительности, кроме тех случаев, когда проявляется действительность ее отсутствия. И конечно, Виттгенштейн не мог рассматривать ее иначе как личную волю, бытие которой сомнительно, тогда как его собственное бытие несомненно и потому «описуемо». Так что воля – это вещь, которая может быть или не быть, хотя ее нельзя осуществить как, скажем, одну у всех людей. Тем более что для Виттгенштейна другая воля должна была отмечаться скорее ее отсутствием, нежели наличием, тогда как его собственная воля чувствовалась (за пределами его философского исследования, то есть неописуемая или «невыразимая») как наличная по причине его… мышления. Иначе говоря, она могла осуществляться в факте его мышления, которое иначе никогда не достигло бы «поверхности» его текста и навсегда осталось бы чем-то крайне скрытым и потенциальным в глубинах его ума. Чем-то, о чем ему пришлось бы молчать.

Однако для того, чтобы признать наличие «другой воли» или хотя бы ее возможность, наблюдатель должен допускать чье-то другое мышление о ней. [Из одного только наблюдения за самонаблюдением никакой воли не вывести.] Возвращаясь к старому буддийскому аргументу, можно было бы сказать, что, хотя «желание действия» и можно вывести из факта внешнего (наблюдаемого извне) движения, и то же самое с мыслью, речью и т. д., это будет лишь формальное желание, считающееся внутренним компонентом внешнего действия. Какой-то более глубокий фактор остается пока нераскрытым, ожидая своего обнаружения и анализа в поздней Абхидхарме, где «возникшую мысль» с ее спутниками будут рассматривать как совпадение, вызванное этим самым фактором васаны (bags), понимаемым как объективная воля. Для Виттгенштейна она всегда субъективна, то есть это его собственная воля. И потому он не учитывает «мышления», говоря о людях, выглядящих как автоматы, то есть лишенных своей субъективности, а о себе при этом постоянно говорит лишь в терминах субъективности. Противоположная позиция кратко показана, например, в «Бодхичарья-аватаре» (см. 4.2), в которой «автоматы» описываются как лишенные сознания, а не воли, ибо мышление как феномен не может само собой стать, но может случиться, то есть попасть в поток посредством васаны. Ведь, как было показано выше, поток есть не что иное, как объективация мысли или сознания в его квазивременном аспекте, в то время как мышление обязательно требует работы постоянно действующего фактора.

Мое весьма расплывчатое предположение состоит в том, что в некоторых текстах Палийского канона (не только в Абхидхамме) самым важным считается своеобразие мышления, а не его типология. А именно такие «точки фиксации» мышления, где оно не может соотноситься с общим типологически, не происходит от какого-либо прототипа исторически и не должно редуцироваться логически к какому-либо исходному принципу. Рассмотрение мышления в таких фиксациях можно считать одной из метафилософских задач. Я бы даже предположил, что столь широко известный и превратно понимаемый феномен, как самадхи (и особенно сатори в дзен-буддизме), можно представить как ту абсолютную остановку мышления, внутри которой всякий, кто попадает туда, не мыслит своим собственным уникальным образом. Образом, который отличается от любого другого образа не-мышления гораздо больше, чем один образ мышления может отличаться от другого.

Тем не менее это своеобразие не имеет абсолютно никакого отношения к личности, которая не мыслит (или мыслит): своеобразно ее мышление, а не она сама. [М. Мамардашвили сказал бы, что «ее не-мышление не случается в одной и той же структуре сознания, что и ее „Я“ (не говоря уже о том, что в буддизме вообще нет такой структуры сознания, как „Я“)».] Отсюда и все так называемые «парадоксы самадхи», причем на самом деле это не парадоксы или метафоры, а термины сознания, которые нельзя связать или соотнести с личностью в смысле субъекта данного самадхи. Так, пресловутое дзенское выражение «Будда – это кусок дерьма» является не чем иным, как совпадением двух терминов сознания внутри интервала не-мышления. Хотя эти термины произносятся в мышлении. То есть, произносимые в мышлении, они представляют собой определенный тип дискурсивности, несмотря на то что несут на (или в) себе следы не-мышления, которые обычно (по глупости) считают парадоксами или метафорами.

Эти «фиксации» своеобразия нельзя понять или проработать в философии, ибо они немыслимы как объекты любого содержательного мышления. О них можно размышлять лишь в рамках феноменологического или метафилософского исследования. В этой связи я бы также заметил, что «не-мышление» самадхи не является естественным (психологическим и т. д.) феноменом, то есть его нет в природе индивидуального мышления. О не-мышлении можно, приблизительно разумеется, думать как об относящемся к объективности сознания. То есть оно может быть мыслимо как одно из состояний сознания (то есть как дхарма) или как одна из структур сознания, в которой индивидуальное мышление потенциально может стать неестественным.

6.16. Несколько дополнительных замечаний о «другости»