Книга: Зельеварение на Руси

Назад: Глава 3. Травология: магия растений

Дальше: Глава 5. Защита от темных искусств и болезней: магия предмета

Глава 4. Заклинания: магия слова

Слово, действие, предмет

В трех финальных главах мы разберем основные формы магических действий с растениями: заклинания, использование предметов и ритуалы. На первый взгляд, наша задача проста и ясна. Но только на первый…

Возьмем, к примеру, рукописный заговор XVII века «от портежа, насылки и переполоха», то есть различных видов порчи и страха: «Слова говорить над рябиною в весне, найти на муравьи на молодом месяцы. “Господи и Боже, благослови, отче… А ты, рябина… вынеси надобье, чтоб меня не взял никаков портеж, ни насылка, ни переполох, а чтобы то было надобье самому и людям”. Заговор надо произносить, держась за рябину, а потом сделать из нее посох, носить его с собой и даже грызть, оставляя кусочек рябинового дерева за щекой». Перед нами заговор, причем довольно развернутый, то есть магия слова. Но чтобы он сработал, человеку необходимо пойти в лес на восходящую луну, найти рябину, сделать из нее посох — все это, несомненно, ритуал. Благодаря ритуалу рябиновый посох станет амулетом, который и будет защищать от порчи, особенно если его погрызть; это магия предмета. Так в какую из трех глав поместить этот текст?!

Об этой черте традиционной культуры пишут во всех книгах по мифологии, ее вроде бы все понимают… до тех пор, пока самым неприятным образом не сталкиваются с ней на практике: синкретичность, то есть изначальная слитность, нерасчлененность явлений, которые мы привыкли различать и даже противопоставлять.

Мы должны быть готовы к тому, что заговор — это не обязательно только слова (например, ворожея может держать растение в руке для усиления магии), что ритуал зачастую сопровождается словесными формулами и что с магическими предметами почти всегда совершают какие-либо действия. Однако, поскольку нам надо классифицировать этот огромный объем представлений, мы будем разносить его по трем главам следующим образом: если текстовая часть значительно ярче и выразительнее ритуальной, то это магия слова; если предмет после магических манипуляций продолжает служить долгий срок (например, могилу осыпали маком, чтобы запереть мертвеца) — это магия предмета; если же результат достигается благодаря действиям, а элементы ритуала дальше никак не используются (например, осыпание молодоженов зерном на свадьбе) — это магия действия.

Заговоры

Итак, мы переходим к собственно заклинаниям.

И здесь нас ждет некоторое разочарование. Мы хотим увидеть развернутые сюжетные заговоры, чтобы там присутствовал Алатырь-камень и чудесные существа при нем… Однако абсолютное большинство заговоров — это довольно короткие формулы. Ну что прекрасно-загадочного в заговоре «Клещ, клещ, на елку лезь»? И таких текстов — большинство. Мы ожидаем, что магию слова творила ведунья, но фразу про клеща, как легко догадаться, проговаривал обычный человек.

Так что, прежде чем перейти к заговорам масштабным, сюжетным, подлинным жемчужинам народного творчества, мы рассмотрим заговоры «непрофессиональные», которые произносила мать над ребенком (то есть их знала каждая крестьянка) или же любой человек сам для себя.

И еще одно предварительное замечание. Поскольку ключевая тема нашей книги — растения в мифологии, то мы будем рассматривать только заклинания ботанической тематики. Великое множество словесных формул, где растения не упоминаются, мы оставляем за рамками нашего анализа.

В малых заговорах, направленных на самого себя или на своего ребенка, часто воплощается принцип уподобления человека дереву: «Как на дереве сучок подсох и отсох и во веки веков не оживет, так и на твоем белом теле, на подколенной жиле, на горячей крови чирей отживет». Как мы уже говорили, женским деревом является береза, мужским — дуб, поэтому заговор мог меняться в зависимости от пола человека. «На березке листочки сидят, улетят, на то место не прилетят, так бы на твоем теле болячки отживали» и «Добрый день тебе, дуб! На тебе, дуб, крикливец и плаксивец, ты крикливец себе, дуб, забери, а крепкий сон дай!» (от детской бессонницы). Любопытно, что, даже если дерево не упоминалось в тексте, оно могло быть частью ритуальных действий: например, заговор «Дед лесной, баба лесная, заберите ночницы, дайте сон!» следовало произносить под березой; также широко известна традиция носить больного ребенка под дуб и заговаривать там бессонницу.

Иногда заговор от детской бессонницы приобретал своеобразный сюжет: «Добрый вечер, кум мой дуб! Побратаемся, посватаемся — у тебя дубок, а у меня березка, у тебя сынок, а у меня дочка, возьми себе крикливицы, а дай моей дочке сонливицы-дремливицы». Мужской вариант: «Глухой дуб, посватаемся, побратаемся, твои дубки, а мой сыночек, твои дубки рубят и они шумят, а мой сыночек пусть спит» («глухой» в данном случае — густо заросший). Почему же дуб фигурирует в заговорах и для мальчика, и для девочки? Представим себе мать, чей ребенок кричит которую ночь по непонятной причине (даже современная медицина далеко не всегда правильно ставит диагноз!); в чем же нуждается такая женщина? В психологической опоре, в моральной поддержке, которая даст ей сил не спать ночами, укачивая ребенка и пытаясь облегчить его боль. Регулярное упоминание дуба в таких заговорах — это скорее психология, чем мифология.

Заклинание от бессонницы может быть, говоря современным языком, амбигендерным: «Пусть ворота скрипят, дуб и береза шумят, совенята кричат и верещат, волчица кричит, пташки щебечут, куры кокочут, змеенята кричат, лесные дед и баба кричат и верещат, чужой ребенок кричит, дети лесных деда и бабы кричат, а мой ребенок спит». Этот заговор интересен не только объединением дуба и березы, но и тем, что шум приписывается существам, которые вряд ли способны кричать: совятам и особенно змеятам; кроме того, помимо лесных деда и бабы, здесь появляются некие их дети — персонажи, практически не представленные в мифологии.

Впрочем, в заговорах от детской бессонницы могли фигурировать и другие деревья: «Добрый вечер, грушечки, добрый вечер, сливочки, добрый вечер, яблоньки, возьмите наши криксуньки, возьмите наши плаксуньки» — или совсем коротко: «Верба-вербица, забери у имярек ночницы».

Огромное количество коротких заговоров построено на символике невозможного: «Как покойнику не встать, камню не цвести, песку не взойти, так и у имярек не может быть боли». Один из таких заговоров: «Не от папоротного цвету, не от камени воды, от меня, имярек, ни крови, ни руды» — то есть как папоротник не может зацвести, а из камня не может пойти вода, так и из меня должна перестать течь кровь. Этот заговор не только несет в себе магическую структуру, но и четко выражает народное понимание того, что папоротник не цветет, а все рассказы про купальскую ночь — это способ пощекотать нервы, а не руководство к действию (в отличие от заговоров!).

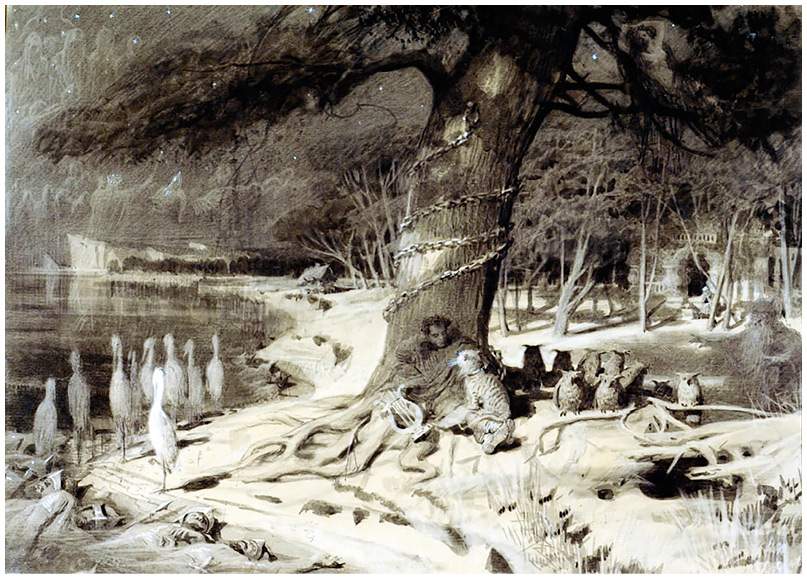

Пейзаж с сухим деревом на картине Аксели Галлен Каллелы. 1893 г.

Palokärki, 1893. Национальная галерея Финляндии. Фотография Ханну Алтонена

В подобного рода заклинаниях мы часто встречаем образ сухого дерева, которое не может зазеленеть. Любители средневековых легенд сразу вспомнят германское сказание о менестреле Тангейзере, возлюбленном богини Венеры: он отправился в паломничество в Рим, чтобы ему простили грех любви с богиней, но папа Урбан IV ответил ему, что скорее зацветет его папский посох, чем Тангейзер получит отпущение; менестрель вернулся к Венере, а папский посох зацвел. Сравнение этой легенды с заговорами показывает пути фольклора и литературы: заговорный текст описывает реальную стандартную проблему — зубную боль, радикулит (утин), лишай (круг), сглаз (урок, от слова «речь»), для разрешения проблемы привлекается другая столь же реальная ситуация — «на стенке сучок не отрастает, не расцветает»; чудо должно произойти на стыке двух реальностей. Легенда, напротив, уникальна и посвящена невозможному (любовь смертного и богини, да еще и с переносом античной Венеры в средневековую Европу), поэтому проблема решается тоже через невозможное и уникальное (посох зацветает). Этот пример отлично показывает, что в мифологическом сюжете важнее образ (сухое дерево и мотив цветения), а получит ли он положительное или отрицательное воплощение (не может зазеленеть / зеленеет), зависит от контекста и прагматики сюжета.

Внимательный читатель уже заметил заговоры такого типа в начале этой главы. Добавим еще несколько. «Иверенъ сук! Тебе на земле не стоять, в землю кореньев не пускать и вверх отростки не давать. А у меня, раба Божьего, моим зубам не болеть»; «Как этим розочкам на пеньку не бывать, ветвями не качать, так и сглазу не бывать»; «Летнему цвету зимой не распускаться, а боли этой навек прекращаться». Такого типа заговоры известны и в древнерусских рукописных лечебниках: «Как сломленыя ветви не пристанут к святому древу кипарису и кедру, так бы ко мне, рабу Божию имярек, не приставали словеса быльныя и небыльныя».

Мир таких заговоров — небольшой, компактный. В нем или вообще отсутствуют пространственные характеристики, или они подчеркнуто незначительны: «Как на стенке сучок не отрастает, так у меня бы бородавки не росли»; «У этого мерзлого дерева не было ни утину, ни уразу [ни радикулита, ни ушиба], так у меня бы, имярек, не было ни утину, ни уразу». Даже если и возникает мотив расстояния, то оно невелико: «Стояла белая березка у краю дорожки, не боялася ни стуку, ни грому, никакого оговору, так и мой младенец не боялся бы ни стуку, ни грому, никакого оговору». Это же касается и реальных дорог; таков, например, заговор для благополучного ночлега в лесу: «Ель-еленица, красная девица, оборони от темненькой ночи». Хорошо видно, что эти слова человек произносит сам для себя, никаких ведунов здесь нет и быть не может.

В заговорах типа «передача болезни дереву» расстояние исчезает: их произносили, обнимая дерево. Говорили при этом так: «Тебя тряска [лихорадка] пусть трясет, меня солнце пусть печет»; «Не с тебя трясу росицу, а с меня трясу грозницу [лихорадку]». Такие заговоры показывают, насколько честна народная культура: больному человеку хочется поддержки, участия, но все, что он может, — это пойти и крепко обнять дерево (раз уж его самого никто не обнимет). «Ты не дождешься помощи от людей», — говорит народная культура; эта прямота кажется жестокой, но сколько горожан оказываются психологически беспомощны в такой ситуации? «Не выдумывай, пей таблетки», — говорит им городская культура, предлагая физическое лечение, но напрочь лишая их моральной поддержки.

Еще одно замечание об этом типе заговоров. В научных работах их классифицируют как передачу болезни дереву, но давайте посмотрим на них с точки зрения психологии. Вам плохо, никто не может помочь, вы обнимаете дерево и просите: «Забери мою боль!» Вряд ли вы действительно желаете самому дереву заболеть — нет, это просьба освободить вас от недуга.

Впрочем, сильная боль делает человека агрессивным, так что неудивительно, что заговоры от лихорадок нередко сопровождались угрозами. Так, могли загнуть ветку на березе, подвязать ее поясом больного и сказать: «Отпусти имярек, Марья Иродовна, тогда я тебя отпущу». «Марья Иродовна» — это имя лихорадки, связанное с древним текстом о сестрах-лихорадках, дочерях Ирода, выходящих из моря; береза, будучи деревом, на котором может обитать нечисть, сама становится воплощением болезни.

Еще один тип заговоров строится на принципе мал мала меньше, символически уменьшая болезнь: «В семенное зерно, из семенного в просо, из просяного в маковое, на четыре, на восемь, как дым»; «Опухоль, проклятая, ты как яблоко, с яблока как орех, с ореха как боб, с боба как горох, с гороха как мак, с мака как ничто».

Среди таких «непрофессиональных» заговоров много текстов, возникших из ритуалов. Синкретизм традиционной культуры подразумевает, что магические действия не обязательно совершать, их достаточно описать словесно. Так, упомянув вампира, следовало добавить: «Терновник ему на дорогу!» — уже известный нам обряд запирания неупокоенных мертвецов с помощью колючих растений. (В этом ракурсе интересно посмотреть на русское присловье «Типун тебе на язык!», которое произносят, если человек предсказал нечто неприятное: формально оно выглядит как пожелание вреда говорящему, но по сути является охранительным заговором, запирающим опасные слова.) Иногда магическая символика заговора и сопровождающих его действий — разная, то есть мы получаем как бы «два в одном»: так, русские крестьянки, сажая капусту, втыкали в грядку ветку рябины и приговаривали: «Рябинка-рябинка, святая деревинка! Как рябинка цветет, так капустка растет!» Нет сомнений, что рябина используется здесь как оберег — это охранительная, а не продуцирующая магия, и, более того, в самом действии нет магии подобия, потому что даже цветущая ветка рябины быстро завянет, а заговор компенсирует это. Еще более интересный пример — балканский ритуал от змей: первого мая девушки обходили село с песней о том, что все змеи убежали, а одна исколола глаза о две колючки терновника, о четыре колючки шиповника. Здесь мы видим и магическую силу кругового обхода, и защитную символику колючих растений, и замену действия словом, но, пожалуй, самое прекрасное в этом примере — групповое исполнение заговора.

Святой Михаил побивает лихорадок-трясавиц. Фрагмент иконы. 1831 г.

Иконы из частных собраний: Русская иконопись XIV — начала XX века: Каталог выставки. — Москва: Тетру, 2004

Итак, образ бабушки-ворожеи, живущей в лесной избушке, тает на наших глазах. Мы убеждаемся в том, что заклинания знали практически все; любая мать заговаривала болезни ребенка, любой человек мог заговаривать сам себя, заговоры исполняли хором. Чем ниже уровень развития медицины, тем сильнее вера в силу слова, но чем сильнее вера, тем более мощный всплеск гормонов вызывает заклинание, а стало быть, тем выше шанс, что оно окажется действенным. Разумеется, его эффективность крайне мала по сравнению с эффективностью бездушной таблетки, но это больше, чем ничего.

Не-дуб

Мы наконец переходим к тем самым развернутым сюжетным заговорам, где «на море-окияне, на острове на Буяне стоит дуб, а на дубе том сидят…». Однако, прежде чем мы узнаем, кто же обитает на этом дубе, разберемся с происхождением таких заговоров.

На предыдущих страницах мы приводили примеры из фольклора не только восточных славян, но и западных и южных, причем единство славянской культуры таково, что географические различия определяются по ареалам произрастания растений, а в остальном почти незаметны. Это же касается и малых заговоров. Однако развернутые заговоры — исключительно восточнославянское явление. Это означает, что перед нами тексты достаточно поздние, возникшие не просто после разделения славян на три ветви, но, более того, даже после монгольского вторжения. Они сформировались на Русском Севере, куда не дошла орда, где сохранилась и развивалась культура Киевской Руси (именно поэтому там уцелели былины о Добрыне и Потыке, сохранилась память о святом Илье Чоботке, о котором сложили новые сказания, так что он стал известен всем как Илья Муромец). Эта традиция, формально христианская, но языческая по сути, породила тип развернутого заговора, где в центре мироздания может находиться Алатырь-камень (название, происходящее от слова «алтарь»; варианты «Латырь», «Златырь» и т. д.), а может, и церковь. Мифологичность таких заговоров, как мы увидим, крайне высока. Они относятся к области действительно профессиональной культуры, причем задействованы как минимум две сферы: во-первых, создавать такие тексты могли только подлинные художники слова, во-вторых, в этих заговорах сверхъестественные силы нередко помогали не больному преодолеть болезнь, а знахарю исцелить больного. Разумеется, каждый автор заговоров был знахарем, но не каждый знахарь мог слагать новые тексты.

А что же дуб?

Напомним, что дубы на Русском Севере не растут (нас ждет ботаническое разнообразие в таких текстах). Именно поэтому в большинстве севернорусских заговоров будет фигурировать Алатырь-камень, реальные прообразы которого — навигационные знаки северных мореходов. Точно так же и церковь «на море-окияне» — больше чем христианский храм, это лоцманский знак. По словам очевидцев, на Русском Севере до сих пор используют кресты-маяки: если держать курс на два креста так, чтобы они совпали, пойдешь фарватером, в обход мелей и подводных камней. Иными словами, образ спасительного исполинского камня, церкви или дерева в таких заговорах — это не миф, а реальность. Реальность северных кормчих.

Затем эти тексты распространились южнее — в Центральную Россию, Белоруссию, на Украину. Там мотив огромного камня, защищающего от всякого лиха, уже не актуален, а священные деревья и даже отчасти церкви слились в образ исполинского дуба, который растет где-то очень далеко (ведь все эти территории были лишены выхода к морю). Наконец, Пушкин написал свое «У лукоморья…», окончательно закрепив этот мотив.

Мы называем такие заговоры сюжетными, но действующее лицо в них не мифологический персонаж, а реальные люди — те, кто произносит и слышит заговор, потому что они стремительно приближаются к сакральному центру мира. Это до невозможности напоминает кинематограф и современные компьютерные игры — собственно, потому эти чудеса техники и возникли, что культура многие века творила визуализации словом.

Итак, надеваем шлем виртуальной реальности и отправляемся в путешествие. «На море на Окияне, на быстрым Буяне стоит липовый куст; под тем кустом лежит бел камень, на белом камне черно руно, на черном руне змея-шкурлупея, сестра Пелагея, тетушка Евфимья. А ты, змея-шкурлупея, сестра Пелагея, тетушка Евфимья, смиряй своих змей, а то буду просить Михайла-архангела — он тебя громом забьет, молниею спалит. Унимай своих змей шипучих, летучих, ползучих, земляных, водяных, навозных». Этот заговор записан в Белоруссии, но, как видим, он сохранил северный колорит первоисточника: во-первых, в нем нет дуба, во-вторых, упоминаются летучие змеи, явно пришедшие из былин. Текст сохранился не очень хорошо: остров Буян (с высокой вероятностью это остров Руян, он же Рюген) стал чем-то «быстрым», а высокое дерево обратилось в куст, да еще липовый, чего не бывает в природе (в аналогичном брянском заговоре это классический «ракитов куст»). «Змея-шкурлупея», она же «шкарабея», — это искаженное слово «скарабей», через книжную традицию пришедшее на Русь, а затем мутировавшее в фольклоре. Заговор интересен своей магической структурой: хотя помощь христианских святых не отрицается, заклинатель рассчитывает на силу непосредственного контакта с мифической змеей. Что же наделяет заговор таким могуществом? Несомненно, это то чувство защищенности, которое северный мореход испытывал при виде узкой кромки земли на горизонте (в тексте заговора — море-окиян, затем остров); по мере приближения он замечал высокое дерево, под ним — известный лоцманам камень, а на берегу, на камне, видел овечью шкуру и змею на ней. Смена общего плана на крупный — это однозначно движение корабля и последующий выход на сушу. По сути, перед нами готовая раскадровка фильма или виртуального приключения.

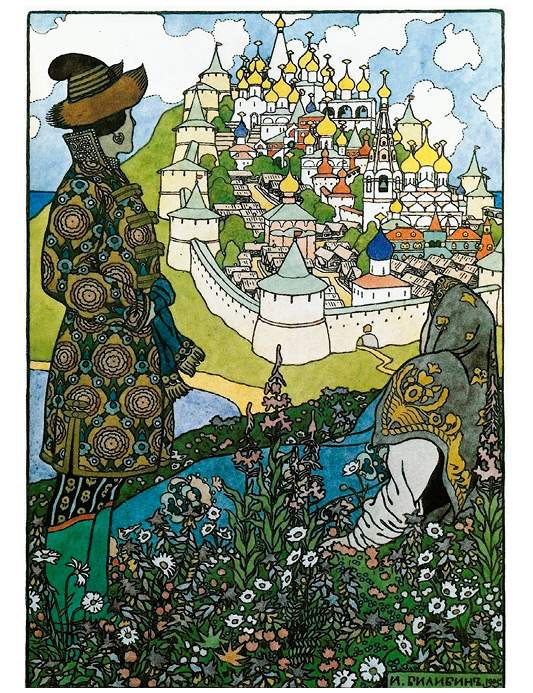

Остров Буян на иллюстрации Ивана Билибина к «Сказке о царе Салтане». 1905 г.

Пушкин А. С. Сказка о царе Салтане. — Санкт-Петербург: Экспедиция заготовления государственных бумаг, 1905

В научной литературе такие заговоры называют «обращением в сакральный центр», поскольку силы, которые должны помочь человеку, являются несомненно благими.

Рассмотрим еще один заговор от укуса змей, где мотив центра выражен даже ярче, но нас будет интересовать не он, а крайне неожиданное упоминание растений. «Стану я, раб Божий имярек, поутру раненько, обуюся гладенько, умоюся беленько, Богу помолюся; пойду я, раб Божий, из избы дверьми, благословясь, из двора в вороты, перекрестясь, под утреннюю зарю, к Океану-морю. На Океане-море лежит Златырь-камень, на Златыре-камне стоит соборна церква, в той церкве соборной стоит престол, а за престолом стоят триста коней железных и триста мужей железных. Приду я, помолюсь, поклонюсь и покучусь: “Гой еси вы, триста коней железных и триста мужей железных, берите вы по луку железному и по триста стрел железных, гоните вы скоро-наскоро и стреляйте во ужево жало и во змеино”. Как матушка-земля стоит на трех кедрах, не тряхнется и не ворохнется, так стой, ужево жало и змеино, не тряхнись и не ворохнись. Аминь».

Остров Буян на иллюстрации Сергея Малютина к «Сказке о царе Салтане». 1899 г.

Пушкин А. С. Сказка о царе Салтане / Рисунки С. В. Малютина. — Москва: Изд. А. И. Мамонтова, 1899

Внимательный читатель обнаружит, что в русской мифологии земля стоит на трех кедрах (имеется в виду сосна, а не сибирский и тем паче не ливанский кедр). Сложно сказать, является ли сама идея, что мир удерживают три объекта, заимствованной, или она возникла независимо от книжной традиции, но то, что в ней задействованы сосны, — факт, несомненно, оригинальный.

Еще нас интересуют обитатели этой церкви: железные мужи и особенно неуместные здесь железные кони. Железные существа нередко встречаются в мифологии, они символизируют мощь — и в данном случае силу, которая должна запереть змеиные жала. Кого-то нам эти триста витязей напоминают… Но об этом позже.

Последнее, что следует отметить: заговор представляет собой сочетание традиции морской (океан — остров — камень и церковь, видные издалека — берег и вход в церковь) и сухопутной (изба — двор — выход за ворота — некое магическое пространство). Такое сочетание двух несовместимых маршрутов лучше всего свидетельствует о том, что все эти перемещения происходят только в виртуальной реальности (и в этих словах нет шутки: как видим, виртуальная реальность существовала задолго до компьютеров, и взаимодействовали с ней с куда большим погружением, чем сейчас).

Во многих подобных словесных формулах центр мира обозначен мировым древом. Оно может нести благую силу само по себе или же его мощь подкрепляют христианские образы. Вот два заговора от грудной жабы (воспаления легких): «Встану я, имярек, благославяся, выйду перекрестяся, из дверей в двери, из ворот в ворота, выйду я в чистое поле. В чистом поле стоит белая береза, на ней сидит Нагай-птица. Она заплевывает, заклевывает, заговаривает всю грудную, пожильную, пожельчную грудницу»; «Ложилася имярек спать, помолясь и благословясь. На Окияне-море лежит камень Латырь; возле того камня Латыря стоит престол пресвятыя Богородицы; возле того престола стоит дерево суховерьхо; на этом дереве суховерьхе сидит птица — железны нос, булатны когти, щиплет, теребит жабу сухую и мокрую, присно, во веки веков». Как видим, в обоих случаях воспаление легких должно пройти от того, что его на мировом древе клюет мифическая птица. Символика железной птицы нам уже понятна; во втором заговоре — прекрасная лоцманская примета: сухое дерево возле валуна. Что же касается престола Богородицы, то он совершенно не влияет на сюжет и магическую составляющую, он связан только с личными религиозными взглядами заклинателя.

Сюжет «птица уничтожает болезнь своими когтями или клювом» очень широко распространен в заговорах. Вот еще пример полтавского заклинания: «В чистом поле сине море. На синем море стоит черный явор, на черном яворе сидит черный ворон: черна голова, черны очи, черны брови, черны когти, черны ногти. И он кричит-покрикает, когтями-ногтями загребает, уроки-урочища выдирает». Море, возникшее посреди полтавских полей, — это эталонный пример механического заимствования мотива. И поскольку заклинатель явно не пытался осмыслить локацию заговора, то мы вынуждены признать, что явор здесь растет прямо из моря. Заклинатель явно сосредоточен на переживании черноты ворона — негативный черный цвет должен побороть «уроки», то есть сглаз.

Что касается явора, то это дерево (оно же белый клен, иногда ошибочно именуемый платаном) считалось магическим отнюдь не только на Полтавщине. Так, в далеком шотландском Глазго до сих пор показывают явор, под которым королева Мария I излечила своего больного мужа Генри Стюарта. Так что лечение под деревом (или передача болезней дереву) — отнюдь не исключительно славянская магия.

Мотив Мирового древа на тканом рушнике.

«Метрополитен-музей», Нью-Йорк

Сакральный центр может быть обозначен не только мировым древом, но и чудесным садом (причем без библейского влияния): «В чистом поле зелен сад, и в том саду ходит петушок, золотой гребешок, масляна головушка, шелкова бородушка. И ходит он, петушок, выклевывает все сады и винограды. Я ему помолюсь: ты, петушок, клюй-выклевывай все чирьи-верьи, чёсы-копосы и прочие нечисти». Этот заговор интересен тем, что в нем используются формулы из детских потешек, — возможно, он должен был уберечь ребенка от паразитов.

Какие же еще деревья фигурируют в лечебных заговорах? Как ни странно, по частотности первой после дуба идет груша, а затем — яблоня. Это заставляет предполагать, что дерево в таких заговорах появилось после распространения традиции на юг. Южные яблони бывают поистине великолепны: в гомельском заговоре это дерево «с тридевятью верхами, кореньями и кокотами» (ветвями). Реже встречаются липы и ракиты. От Русского Севера до Дона в словесных формулах фигурирует береза, причем иногда она — «белая береза вверх кореньями» (образ перевернутого мирового древа встречается в мировой магической практике, хотя и не очень часто). Реже всего упоминается верба (иногда она «золотая»).

Русская магическая традиция отнюдь не исчерпывается лечебными заговорами. Еще есть любовная магия. Вот, например: «Встану, не благословясь, пойду, не перекрестясь, в чистое поле. В чистом поле стоит тернов куст, а в том кусту сидит толстая баба, сатанина угодница. Поклонюсь я тебе, толстой бабе, сатаниной угоднице, и отступлюсь от отца и от матери, от роду, от племени, Поди, толстая баба, разожги у красной девицы сердце по мне, имярек». Или: «Стану я, раб дьявольский имярек, не благословясь, пойду, не перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в ворота новобрачных, и выйду я во чисто поле, во дьявольско болото. Во чистом поле стоят ельнички, а на ельнички сидит сорок сороков — сатанинская сила. А во дьявольском болоте Латырь бел камень, а на Латыри бел камени сидит сам сатана. И пойду я, раб, к Латырь бел камню, и поклонюсь я имярек самой сатане и попрошу его: “Ой же ты, могуч сатана, как ты сумел свести (имена мужа и жены), так сумей и развести, чтоб друг друга не любили, друг друга колотили и порой ножом порезали. Ведь я твой раб, я твой слуга, и по сей день, и по сей час, и по мой приговор — во веки веков”».

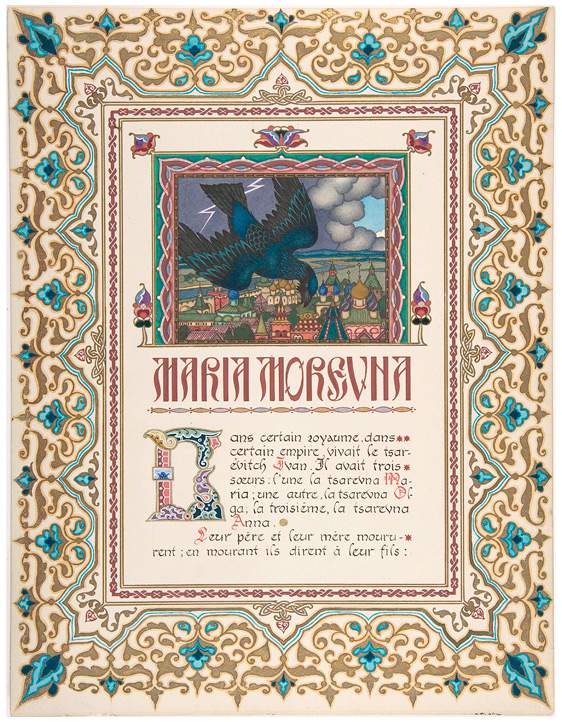

Черный ворон. Иллюстрация Бориса Зворыкина к сказке «Марья Моревна».

Wikimedia Commons

Таковы примеры русской черной магии. Здесь фигурируют колючие растения, что не должно нас удивлять, поскольку метафора любви, пронзающей сердце, всем известна по образу Купидона с луком, а молодежная культура предпочитает изображение двух сердец, посаженных на английскую булавку. Неожиданно другое: что всякая любовная магия использует мотив укола — направленная и на то, чтобы девушка влюбилась, и на то, чтобы молодожены рассорились. Это уже известный нам принцип мифологии: важен мотив, который может реализоваться как положительно, так и отрицательно.

Мы привыкли идеализировать любовь, и нам кажется странным, что любовный заговор («присушка») относится к откровенно деструктивным. Это логично, поскольку речь идет о подчинении чужой воли.

Легко видеть, что черные заговоры вторичны по отношению к лечебным; это касается и системы ценностей («не благословясь», «раб дьявольский» — черная магия отрицает белую, но не создает что-то свое; пожалуй, это буквальный пример известного тезиса, что Зло может только искажать, но не способно творить), и механического заимствования формул («чисто поле», то есть лишенное растительности, где… растут ельники). Что касается Латырь-камня, то в различных фольклорных текстах он теряет свою изначальную благую символику, становясь местом обитания любых мифологических существ, например исполинского орла в былине о Дюке. Этот орел так огромен, что, когда он шевелится, на синем море начинается буря. Не он ли действует в следующем любовном заговоре?

«Восстану я, имярек, и пойду из избы не во двери, со двора не в вороты, и пойду я не в восток, не в восточную сторону. Не в востоке, не в восточной стороне есть Окиан-море, на том Окиане-море лежит колода дубовая, на той на колоде, на той на дубовой, сидит Страх-Рах. Я этому Страху-Раху поклонюсь и помолюсь: “Создай мне, Страх-Рах, семьдесят семь ветров, семьдесят семь вихорев; ветер полуденный, ветер полуночный, ветер суходушный, которые леса сушили, крошили темные леса, зелены травы, быстрые реки; и так бы сушилась, крушилась обо мне, об рабе имярек, раба имярек”. И пойду я не в восток, не в восточную сторону, на заднее крыльцо, в подымное окно, под гнилое дерево, пойду не дорогой, а стороной, мышьей норой, собачьей тропой; идет мне навстречу, рабу, раба, ударю ее по ретивому сердцу, и распорю я ее белу грудь, и напущу на нее тоску тоскущую, кручину кручинскую; запру я эту тоску тоскущую, кручину кручинскую ключами и замками; брошу я ключи и замки в Окиан-море. Есть в Окиане-море Златырь-камень, под тем под Златырем-камнем стоит щука-калуга, ключи и замки подхватила; никто эту щуку-калугу не может изловить ни неводами, ни нережками, ни мелкими ловушками».

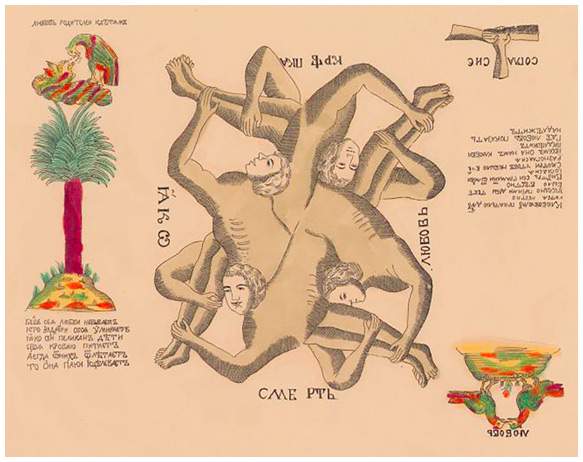

«Любовь крепка яко смерть». Лубок.

Цифровая галерея Нью-Йоркской публичной библиотеки

Первое, что хочется сказать про этот заговор: он создан подлинным поэтом, любовь которого, конечно, страшна, но не может не впечатлять силой своего чувства. Несмотря на то что заговор отчасти зеркален по отношению к лечебным («не в двери», «не в восточную сторону»), он создает собственные образы — лютые ветра, несущие жар, неправильная дорога, и особенно «закрепка» заговора (в финале многих заговоров упоминается ключ, которым запирают сказанное, но здесь это разворачивается в дополнительный сюжет).

Однако нас интересуют растения. Из них здесь упомянут только дуб, но в виде какой-то странной дубовой колоды. Что же это за колода? Ответ мы найдем в еще одном любовном заговоре, на сей раз это отсушка, то есть заговор на уничтожение любви: «На море на Окияне, на острове на Буяне стоит столб; на том столбе стоит дубовая гробница; в ней лежит красная девица, тоска-чаровница; кровь у нее не разгорается, ноженьки не подымаются, глаза не раскрываются, уста не растворяются, сердце не сокрушается. Так бы и у имярек сердце бы не сокрушалося, кровь бы не разгоралася, сама бы не убивалася, в тоску не вдавалася. Аминь».

Дубовая колода и дубовая гробница на столбе — это один и тот же крайне древний культовый объект, который всем нам известен как… избушка на курьих ножках. Речь идет о так называемом «воздушном погребении», когда выдающегося человека (вождя, жреца, шамана) после смерти клали в выдолбленную дубовую колоду, где его тело оставалось нетленным долгое время; чтобы колода не подгнила, ее ставили на столбы (или на обрубленный ствол дерева), а их с той же целью окуривали дымом (отсюда и «курьи ножки»). У славян эта традиция ушла в прошлое более тысячи лет назад, и, возможно, упоминание дубовой колоды — это память о тех временах, когда климат был теплее, так что ареал распространения дуба был шире.

Избушка на курьих ножках. Картина Виктора Васнецова. 1870-е гг.

Государственный историко-художественный и литературный Музей-заповедник «Абрамцево»

Всем древам царь

Мы все еще пребываем во власти любовной магии.

«Сорвать древесный плод и над ним говорить: “На море на океане, на острове на Буяне растет дуб на двенадцати пнях, на дубу двенадцать сучков, а на сучках двенадцать бесов. Пойду до царя их Вельзевула, дал бы мне двенадцать дочерей, чтобы разжечь кровь рабе человеческой имярек, и она бы ела, пила, гуляла да меня имярек не забывала”. Потом этот наговоренный плод надобно отдать ей, чтобы съела, потому что как съест, то никого уже больше не полюбит и выйдет замуж за него».

Страшный заговор. Мало того что «на дубе том» сидят не сказочные существа, известные нам с детства, а бесы, но, что еще хуже, заклинатель насылает на девушку двенадцать дочерей Сатаны, то есть сестер-лихорадок, жуткие болезни.

Кажется, с нас хватит любовной магии. Нам срочно нужен какой-то хороший дуб.

Самое время вспомнить научный термин «амбивалентность», то есть способность одного и того же мифологического объекта быть положительным и отрицательным.

Дуб часто упоминается в заговорах, призванных изгнать лихорадки. Некоторые из них очень коротки, например: «Дуб, дуб, дуб, я тебе скажу: у Ирода было двенадцать дочерей, и всего их было двенадцать сестер. Отпустите раба Божьего имярек». Другие, напротив, весьма развернуты: «Встану я, раб Божий имярек, благословясь, пойду, перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в вороты, путем-дорогой к синему Окиану-морю. У этого Окиана-моря стоит древо карколист; на этом древе карколисте висят: Козьма и Демьян, Лука и Павел, великие помощники. Прибегаю к вам, раб Божий имярек, прошу, великие помощники Козьма и Демьян, Лука и Павел, сказать мне: для чего-де выходят из моря-Окиана женщины простоволосые, для чего они по миру ходят, спать-есть не дают, кровь сосут, тянут жилы, как червь, точат черную печень, пилами пилят желтые кости и суставы? Здесь вам не житье, жилище, не прохладище; ступайте вы в болота, в глубокие озера, за быстрые реки и темны боры: там для вас кровати поставлены тесовые, перины пуховые, подушки вересные; там яства сахарные, напитки медовые; там будет вам житье, жилище, прохладище — по сей час, по сей день; слово мое, раба Божьего имярек, крепко, крепко, крепко».

Второй заговор показывает нам весь ужас лихорадок. Как правило, их называют дочерьми Ирода, их двенадцать или девять сестер (в «Славянских мифах» мы подробно рассказывали о том, как из-за лихорадки Коркодии возникли представления о том, что на Руси водились… крокодилы).

Вернемся к дубу. Первый заговор, несмотря на свою краткость, показывает суть магии этого дерева: оно настолько могуче, что достаточно только обратиться к нему, чтобы желаемое исполнилось. Строго говоря, любовный заговор строится на том же принципе, то есть сила дуба не злая и не добрая, она просто есть, и она огромна.

Второй заговор объединяет в себе два других — совершенно разных. Сначала идет обращение к дубу, названному «карколистом» (словосочетание «дуб карколист» нередко встречается в заговорах, возможно, этот эпитет сохранил древний корень со значением «гора», то есть это дуб, растущий на возвышенности), на нем обитают уже не бесы, а святые (спойлер: русалок на дубе мы не увидим никогда); по логике мифа одного вопроса к дубу, почему из моря выходят лихорадки, должно быть достаточно, чтобы их изгнать. Однако какому-то заклинателю показалось недостаточно силы и дуба, и святых, и он добавил вторую часть, представляющую совершенно самостоятельный заговор, в котором болезнь отсылают в приятные для нее места (эти заговоры нас еще ждут далее).

Кстати, в этом заговоре мы обнаруживаем чисто бытовую ботаническую деталь: в одном ряду с перинами пуховыми оказываются «подушки вересны», то есть набитые хвоей можжевельника, ароматной и сравнительно мягкой (заметим, что подушки, набитые травой, использовались в деревне еще в конце ХХ века).

Итак, какие же болезни, согласно заговорам, мог исцелять дуб? Мы не сильно преувеличим, если скажем, что любые — от укуса змеи и сглаза до грудной жабы и рожи (кожного воспаления). Вот два очень похожих текста, где мощь дуба проявляется непосредственно, без каких-либо мифологических персонажей: «Ой на море на Окияне, на острове на Буяне стоит дуб, в том дубе — сруб, а в срубе — змеиный зуб»; «Месяц в небе, сердце в дубе, возьми у (имя и фамилия) боль в зубе». После «дубовых гробниц» мы легко узнаем мотив воздушного погребения, но здесь он переосмыслен: запирается или сама боль, или ее источник. Похоронить змеиный зуб (то есть запереть риск быть укушенным змеей) — вполне логично, а «сердце в дубе» оказывается неким погребением самого себя заживо (вероятно, заклинатель имел в виду помощь дуба). Сопоставление этих двух заговоров показывает, как защита от одной болезни может преобразиться в защиту от другой.

Однако заговоры от укуса змей и зубной боли принадлежат к числу самых распространенных, их множество вариантов, а вот как выглядит заговор от довольно редкой болезни — бельма: «На море, на лукоморье стоит дуб, на том дубу золота кора. Под тем дубом лежат три хорта [пса]. Рябый — лизь, серый — лизь, черный — лизь, чтобы у имярек зрель открылась». Хоть здесь дуб и действует через посредников, но они не относятся к мифическим существам.

Нам впервые встретилось знакомое и непонятное с детства «лукоморье». Это залив, то есть место, где море делает излучину. Лукоморье — северное понятие, и для мореходов этот образ весьма позитивен, ведь залив защищал их лодьи от бури. Получается, что «дуб у лукоморья» — это сочетание двух благих образов: исходного, северного, морского и вторичного, южного, равнинного. В целом, конечно, результат фантастический, но это только начало ожидающих нас чудес.

Многие заклинания строятся на принципе невозможного. Вот еще один заговор от зубной боли, очень похожий на уже известные: «На поле море, а в море дуб, а в дубе яйцо. Кто срубит тот дуб — повредит мой зуб». Как видим, ирреальная топология заговора не ошибка, остров здесь не подразумевается: перед нами совершенно невозможный дуб. Яйцо здесь никак не обыгрывается, но его значение нам понятно (и заставляет нас вспомнить сказку о Царевне-лягушке, где Кощеева смерть похоронена точно так же, как змеиный зуб в заклинании). Однако магический принцип этого заговора другой: как нельзя срубить невозможный дуб, так не должно быть зубной боли. И это только начало цепочки невозможного.

«На синем море стоит дуб. На том дубе — тридцать три каракуля [кривых сука] и тридцать три ворона. Как этим воронам по земле не хаживать, на небо не глядывать, так и имярек недугами не баливать». Но отчего же эти вороны не могут ходить и глядеть?

Иллюстрация Ивана Билибина к стихотворению Пушкина «Два ворона».

Wikimedia Commons

«На сиянской горе стоит дуб без листьев, без корня и без коры, без веток и без верха. На том дубе сидит птица без крыл, без перьев, без ног и без кишок, без головы, без клюва и без очей. И как той птице не взлететь, так имярек испуга не иметь». Сиянская гора — это, конечно же, бывший «окиян», который совершенно утратил свое значение и исчез из текста, мутировав в значимую для заклинателя гору. Обратим внимание на то, как описывается бескрылый ворон: после того как он назван безголовым, упоминается уже неинформативное отсутствие клюва и глаз. Почему? Потому, что перед нами не фэнтезийный текст, где надо дать портрет фантастического существа, а страстное желание унять плачущего ребенка («испуг» — название детской болезни); заклинатель в исступлении твердит, что у ворона нет ни крыльев, ни головы, ни глаз, потому что он всеми силами хочет, чтобы не было детского плача.

Обратим внимание на любопытную композиционную особенность этого заговора. Когда мы говорили об исходных морских сюжетах, мы отмечали эффект «наезда камеры», перехода с общего плана к крупному, который отражает движение реального морехода. Здесь море исчезло, но художественный прием остался. Абсурдное упоминание отсутствия глаз — следствие «наезда камеры», которая продолжает укрупнять даже несуществующие детали.

С бескрылым вороном связан и другой магический прием: он не летит, зато сам изгоняет болезнь. «…Сороки, вороны, без ног, без крыльев; они не ходят, не летают, только оговоры отгоняют» (то есть болезнь, вызванную тем, что кто-то сам себя невольно оговорил, упомянув ее).

Дальше мы еще встретимся с персонажами, которые ничего не делают — только изгоняют болезни.

Интересно, что логика исцеления невозможным обнаруживается еще в Древнем Египте, причем это текст уже времен христианства, и заклинателя совершенно не смущает соседство священных имен разных религий: «Иисус! Гор, сын Исиды, пошел на гору, чтобы отдохнуть. Он исполнил свою музыку, поставил свои сети и поймал сокола, птицу берега (феникса? пеликана?), дикого пеликана. Он зарезал его без ножа, приготовил без огня и съел без соли. У него была боль, и область вокруг его пупа причинила ему боль, и он громко плакал». С высокой вероятностью перед нами заговор от боли в животе: этой боли не должно быть так же, как невозможно зарезать птицу без ножа.

А теперь оставим безногих и безголовых воронов и обратимся к персонажам антропоморфным, но не менее жутким. Начнем со вполне мирного заговора от «грызи», то есть от любой сильной боли внутренних органов: «На синем море стоит дуб, на дубу три каката [сука], на тех какатах свечки горят, под тем дубом камень, бабка сидит. — Бабка! Ты умеешь ткать-прясть? — Не умею прясть-ткать, только умею грызь замовлять».

Казалось бы, это заговор уже известной нам структуры: если не существует А (действие персонажа), то не будет существовать и Б (болезнь человека). Столь колоритное описание — дуб со свечами на ветвях, под ним камень, на котором сидит мифологическая героиня, — наводит на подозрение, что прядение упоминается здесь не случайно. Как-то подозрительно эта «бабка» напоминает богиню судьбы, прядущую нить жизни… И действительно, если мы обратимся к другим заговорам, то увидим там тех, кто умеет рукодельничать. «На море, на окияне стоит дуб, под тем дубом три девицы — родные сестрицы. Одна шила, вторая вышивала, а третья уроки, испуги, переполохи отгоняла». Более того, такого рода заговоры встречаются и в Европе; вот, например, сербский: «Около дороги белая верба. Тут сидят три девушки: одна прядет, другая вяжет, третья уроки разгоняет».

Безусловно, в таких заговорах совместились два мифологических образа: героиня, своим «бездельем» изгоняющая болезнь, и три богини судьбы. Мы вспоминаем греческих Мойр и латинских Парок… Да, конечно, одна из них перерезает нить жизни, но все же они не страшны. Это мы еще не выяснили, что же такое они вяжут. Обратимся к латинскому заклинанию Марцелла Эмпирика (V век): «Посреди моря стояло дерево, и на нем висело ведро, полное внутренностей человеческих, три девы кругом обходили, две связывали, третья — развязывала». И еще более развернутое описание этого рукоделия мы встречаем в скандинавской «Старшей Эдде», в «Песни валькирий»:

Сделаем тканьиз кишок человечьих;вместо грузилна станке — черепа,а перекладины —копья в крови,гребень — железный,стрелы — колки;будем мечамиткань подбивать!

И далее рефреном повторяется, что валькирии ткут боевой стяг (из кишок), и это предвещает кровопролитную битву.

Можно предположить, что и у славян девицы вязали судьбу из человеческих внутренностей — исключительное сходство латинского заклинания с русскими заговорами позволяет существовать этой гипотезе. Если искать реальную основу такого мифа — она в нас самих: мы жалуемся на то, что боль скручивает нам внутренности, так что те две девы, что связывают, — это вполне убедительная метафора боли. Недаром и в эддическом тексте стяг, сотканный валькириями, сулил не победу, а гибель в битве. Если наша гипотеза верна, то две рукодельницы создают боль, а третья от нее освобождает.

Наши заговоры хранят удивительно глубокие пласты мифологии, которые перекликаются с представлениями народов, весьма далеких от славян. Например, «на дубе том» могут сидеть такие птицы: «птица-галица, перья золотые, когти медные, серебряный нос», «птица с яркими очами, со стальным клювиком, с медными коготками». Или же это может быть иное существо: «В чистом поле стоит дуб, в нем сидит баба-яга, глаза оловянны, зубы железны, я ей покорюсь-помолюсь: заешь, загрызи у моего младенца грыжу». Этим персонажам соответствует ветхозаветный образ колосса на глиняных ногах, у которого голова была золотой, руки серебряными, бедра медными, голени железными, а ступни глиняными. В библейском тексте (и в современной фразеологии) этот образ — символ слабости, в заговорах же такие существа — символ силы. Мы снова сталкиваемся с тем, что заговор и повествовательные сюжеты зеркальны.

Наконец, в некоторых заклинаниях пытаются избавиться от болезни, отправив ее… на пир: «На море, на лукоморье стоит дуб, под тем дубом столы позастланы, кубки поналиты. За теми столами сидят двенадцать панов, мед-то пьют, от имярек скулу [нарыв] зовут: иди к нам, скулище-нарывище, пить, гулять, с красными паннами играть».

Пушкин и русские заговоры

Что сказать… Ай да Пушкин, ай да знаток фольклора! Знал он заговоры, очень хорошо знал — и использовал в лучших литературных традициях, то есть переделывая с точностью до наоборот. Ужасное он превращал в светлое, смертоносное в доброе.

Что слова «у лукоморья дуб зеленый» взяты из заговоров — это более-менее известно. Что остров в «Сказке о царе Салтане» возник оттуда же — тоже не новость. Однако внимательный читатель наверняка уже нашел фольклорные прототипы многих пушкинских образов.

Итак, «Три девицы под окном / Пряли поздно вечерком», причем две хотят заниматься обычными женскими делами, а третья — нет, две — отрицательные героини, третья — положительная. Перед нами те самые девы-пряхи из заговора: две связывают тело болью, а третья прясть не умеет, боль изгоняет. Пушкин очень смягчил этот мотив, но логику заговора не нарушил: рукодельницы действительно причиняют много боли героям. Однако Пушкин поступает интереснее: он объединяет сразу два негативных образа из заговоров. Какой пир собирается готовить фольклорный прототип Поварихи? Это тот самый пир, куда приглашают болезни.

Что касается царицы, якобы родившей неведому зверушку, то нас еще ждет заговор, в котором рождается совершенно неправильное дитя (поверьте, оно будет ужасно), так что навет на героиню — это тоже цитата. И спасибо Александру Сергеевичу за это, потому что он, кажется, знал текст, не дошедший до русских фольклористов: страстное перечисление «царица родила не то, не другое, не третье» очень похоже на прямую цитату из заговора.

Далее царица с Гвидоном попадают на остров посреди моря, на котором растет дуб. Мы узнаем локус заговоров, где на море-окияне остров то ли подразумевается, то ли дуб прямо из моря и вырос, но у Пушкина все просто и логично. Затем на острове вырастает город «с златоглавыми церквами» — и это снова цитата из северного заговора, где нет дуба, зато есть церковь. Как мы помним, в ту церковь заклинатель поместил триста коней железных и триста мужей железных… Кони Пушкину не понадобились, а железные мужи пригодились аж дважды: «В чешуе, как жар горя, / Тридцать три богатыря», «И тридцать витязей прекрасных / Чредой из вод выходят ясных». Почему же Пушкин оба раза заставляет их выходить из моря? Мы знаем персонажей, которые выходят из моря: это сестры-лихорадки. Такие беспощадные героини поэту не нужны, он переносит их действие на полюбившихся ему богатырей.

Три девицы. Иллюстрация Валерия Курдюмова к «Сказке о царе Салтане». 1910 г.

Пушкин А. С. Сказка о царе Салтане / Рисунки В. Н. Курдюмова. — Москва: Изд. И. Д. Сытина, 1913

Корабельщики, развозящие новости между Гвидоном и Салтаном, — это те самые северные мореходы, взгляд которых и отражен в сюжете наших заговоров.

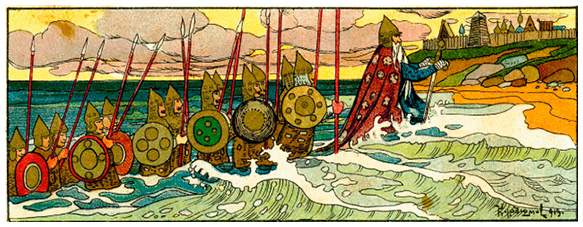

Тридцать три богатыря. Иллюстрация Валерия Курдюмова к «Сказке о царе Салтане».

Пушкин А. С. Сказка о царе Салтане / Рисунки В. Н. Курдюмова. — Москва: Изд. И. Д. Сытина, 1913

Так что «Сказка о царе Салтане», несомненно, вдохновлена заговорами, художественно переработанными, но все равно весьма узнаваемыми. То же относится и к знаменитому «Лукоморью» — само это слово вошло в наш обиход благодаря Александру Сергеевичу, а иначе бы его знали только специалисты по фольклору. Эти строки написаны значительно раньше «Сказки о царе Салтане», и, кроме самого дуба у Лукоморья, в них практически ничего от заговоров и нет, но… есть одна странная деталь.

Как мы знаем с детства, вокруг дуба «по цепи» ходит кот, рассказывающий сказки. В абсолютном большинстве иллюстрированных изданий кот ходит по цепи лапами, так что совершенно неясно, зачем ею обмотали дуб. Однако Пушкин имел в виду прямо противоположное: кот прикован цепью к дубу, как сажают на цепь собаку. Почему?

Это сказочный крайне малоизвестный образ: Кот-Баюн, людоед, наш аналог античных сирен. Он прикован к столбу и, завидев героя, начинает рассказывать сказки, чтобы привлечь его, усыпить и съесть (сирены, как мы помним, с той же целью пели). Пушкин, по сути, приписывает себе подвиг Одиссея: он слушал сказки этого кота и не был съеден (впрочем, поэт последовательно превращает все жестокие образы в добрые, ярче всего это выражено в трансформации колдуньи и неверной жены Марьи Лебеди Белой из былины о Потыке в Царевну-Лебедь). Если кот, рассказывающий поэту сказки, исходно людоед, то и пир в финале «Лукоморья» тоже может оказаться трансформацией. В таком случае перед нами не радостное празднество, каким обычно кончаются сказки (как правило свадебное, а в «Лукоморье» никакой свадьбы нет), перед нами пир именно под дубом у лукоморья, где, как мы только что убедились, пируют болезни, которые туда изгоняют, чтобы они не терзали людей. Вполне подходящие сотрапезницы для жуткого кота. Вот такой пир превратил Пушкин в сказочную картину, известную нам с детства.

Ужас народного лукоморья и Кота-Баюна передает знаменитый художник Иван Крамской на своем рисунке.

Лукоморье. Иллюстрация Ивана Крамского к поэме «Руслан и Людмила».

Всероссийский музей А. С. Пушкина

Заметим, что пушкинисты дотошно исследовали русские и европейские сказки, которые использовал Пушкин, но из мотивов заговоров, повлиявших на его творчество, упоминают лишь остров Буян, причем без конкретизации (также в одной из статей встречается утверждение, что Бабариха — персонаж из заговоров, но сам заговор не приводится). Так что материал этой книги является принципиально новым словом в пушкиноведении.

От центра к границе

Как мы уже видели, силы сакрального центра считаются способными уничтожить болезнь самим фактом своего существования, даже если та отправляется к ним пить-гулять. Четкое выражение символики центра — это все тот же северный остров; если же заговор описывает некое поле, то подчас неясно, как характеризовать это мифологическое пространство: как средоточие сил блага или как периферию, на которую отсылают болезнь по принципу «куда подальше». Вот несколько примеров.

«На море на Кияне, на большом острове на Буяне стоят три высокия дерева. Под ними лежит заяц; ты, зубная боль, к тому зайцу переселись»; «Есть святое море-окиян, на море-окияне есть белой камень, на белом камени есть две рябины, две кудрявые, есть межу двема рябинами кудрявыми золота колыбель, в золотой колыбели лежит младенец, грызет его грызь»; «Червь, ты, червь, не точи, не верти у имярек зубы, точи и верти в поле дупленастую березу».

В первом из этих заговоров, хоть и упомянуто море, речь явно идет о поле — зубная боль должна как-то дойти туда. В двух других нет дерева, которое могло бы быть мировой осью, — ни две рябины не годятся для этого, ни тем паче береза с дуплом (дупло вообще имеет символику провала, то есть края мира). Мы сталкиваемся с ситуацией, характерной для мировой мифологии: образы мировой оси и границы мироздания сливаются. И то и другое — это бесконечно далекие от человека мифические места, которые могут вызывать общие эмоции, из-за чего появляются одинаковые тексты о них.

Как мы увидим в дальнейшем, яркие образы центра и периферии — дуб у лукоморья и гнилые болота с сухими деревьями — связаны с совершенно разными магическими сюжетами, но между ними огромное количество текстов, где все эти рябины, березы, безымянные деревья будут просто символами дальней дали, куда и должна отправиться болезнь.

…где пустота

Нам представляется, что мы уже насмотрелись жути народной культуры, которая когда-то казалась нам милой и прекрасной, но нет — впереди еще много ужасов… Вы ведь именно ради них и взялись за эту книгу?

Следующий заговор связан с зельями. Так что у нас есть прекрасная возможность оценить, как четки были народные рецепты и полезны народные отвары.

Заговор от ломоты в голени с язвой (эту болезнь называли «волосатик», потому что, по поверьям, боль, пронизывающая ногу, возникала из-за существа по имени «волос»): девять ржаных колосков с зерном (а можно и без зерна) кладут в горшок, заливают водой из ручья (не из колодца), заваривают, потом колосья прикладывают к тому месту, где волосатик ломит кость, а воду черпают ложками и льют в маленький горшок, произнося при этом: «Волос, волос, выйди на колос, да все волоса выйдите на девять колоса, хоть ты водяной, хоть деревянный, хоть ты желтый, хоть седой, хоть белый, хоть рыжий, хоть черный, хоть красный, хоть вишневый, хоть зеленый, хоть синий, и те все волоса, выйдите на девять колоса. Я тебя отрекаю, ключевой водой обмываю. Выговорю тебя из кости, из тела, из крови, изгоняю тебя на осот, на чертополох, на шипшину [шиповник]». Это нужно произнести девять раз. По фольклорным данным, «потом, когда баба уже договорит и развернет тот пучок, то волос там… так много, так много, целая пропасть — и всякие: и черные, и белые, и синие — всякие». Мы не рискнем комментировать это утверждение, заметим лишь, что у ржи весьма волосатый колос.

В этом заговоре девять цветов волосатика соответствуют девяти колосьям (как мы помним, в рожь отсылали иномирных существ). В отличие от сюжетных заговоров, он очень мало структурирован — эпитеты идут в произвольном порядке, критично лишь их число (их строго девять), и кажется, что их можно не только поменять местами, но и заменить. Точно так же не структурирован список растений, на которые изгоняется болезнь. Важно лишь то, что это растения неблагие или не очень благие.

Итак, важная черта таких заговоров — аморфность. Нас ждут бесконечные перечисления, и кажется, чем длиннее этот ряд — тем надежнее заклинание.

Если сюжетные заговоры были только у восточных славян, то такой тип встречается и в Центральной Европе, вот, например, чешский: «Заговариваю вас, болезни… Уходите на горы, леса, холмы, скалы, на боярышник, на колючий кустарник!».

Современного читателя такие заклинания, кажется, могут вылечить от бессонницы: до такой степени утомительны эти однотипные перечисления. Так, в заговоре от рожи (кожного воспаления) надо сначала сказать: «Ясно солнышко, развесели нас!», затем обратиться к Богородице и перечислить всех святых, каких только можешь вспомнить, и лишь после этого начать собственно заговор: «Рожечка-звездочка! Хоть ты синя, хоть ты красна, хоть черна, хоть бела, хоть ты водяна, хоть ветряна. Водяна с шумом уйдешь, ветряна с ветром полетишь. [Перечисляются другие качества рожи, затем они изгоняются.] А я тебя заговорю, ко всем святым молитву сотворю, а тебя посылаю-отсылаю, где поля не засевают, где петухи не запевают, там тебе и гулять, сухие листья развевать, рабе Божьей кость не ломать». Заговор следует повторить трижды, а затем на красный пояс надо настругать бузины, на нее положить белую глину и все это завязать (магия подобия: белая глина поглощает красную бузину, и так же должно уняться красное воспаление). Этот заговор интересен во многих отношениях. Прежде всего, отлично видно, до какой степени заклинатели не воспринимают свои действия как наследие язычества. Кроме того, этот текст добавляет деталей в образ периферии колдовского мира: в данном случае говорится о сухих листьях, то есть перед нами мир увядший. А в целом такого рода заговоры рисуют весьма неприглядный пейзаж: крутые горы, глубокие норы, текучие овраги, топкие места, зыбучие мхи, гнилые колоды на болотах, дремучие и темные леса, горькие осины, скрипучие деревья, густые бурьяны, стелющиеся или сухие лозы…

Перед нами мир, куда не ступала нога человека. Неудивительно, что в нашем заговоре не только не поют петухи, но и не засеваются поля. И это отсылает нас… на пять тысяч лет назад, в древний Шумер.

Дремучий лес на иллюстрации Ивана Билибина к сказке «Василиса Прекрасная». 1902 г.

Пушкин А. С. Василиса Прекрасная. — Санкт-Петербург: Экспедиция заготовления гос. бумаг, 1902

Среди шумерских клинописных табличек есть поэма о боге Энки, которого можно назвать шумерским богом-творцом, но с одной оговоркой: он творит не мир в целом, а отдельные его части. В поэме действие происходит в «непорочной стране» Дильмун. Приведем лишь некоторые фрагменты ее описания:

А там, в Дильмуне, ворон не каркает.Птица смерти не накликает смерти.Там лев не бьет.Волк ягненка не рвет.Там собака сторожевая, как козлят стерегут, не знает.Там хворь глазная — «я хворь глазная» — не говорит.Там старица не говорит — «я старица».Там старец не говорит — «я старец».Там девушка не умывается, водой из окна не плещется.Там перевозчик — «навались!» — не кричит.Там певец песнопений не распевает,Плачей за городом не заводит.

Мы видим знакомую аморфность текста. Перед нами совершенно хаотичное перечисление того, чем Дильмун отличается от мира людей: в нем животные еще не обрели свои качества, в нем нет болезней (хворь не является хворью), в нем нет старости и смерти. Как и в наших заговорах, любой элемент из списка можно добавить, опустить или переставить.

И если шумерский текст мы сократили, то восточнославянское описание этой страны приведем подробнее. Особенно выразительны украинские заговоры (тексты мы даем в переводе, сохраняя, сколь возможно, колорит оригинала). Итак, там «ягоды не растут, птицы не поют», «птицы не летают, зверь не пробегает», «собаки не брешут, девки кос не чешут, хлопцы дров не рубают», «петухи не поют, молодицы на гуляния не идут, казак коня не седлает, дивчина кос не заплетает». Как видим, сходство местами просто текстуальное (особенно часто упоминается отсутствие лая собак).

Настроение шумерского и славянского волшебных миров различно: для шумеров это страна неведения — мир без смерти и болезни, для славян — мир, где болезням самое место, поэтому заговоры его рисуют зачастую очень мрачным в буквальном смысле слова: «где солнце не восходит, луна не заходит», «где свет не светит, где солнышко не ходит, где пивней [петухов] глас не доходит», там «не веет ветер» и «буйны дожди не промочат». Этот перечень отрицаний иногда резюмируется: «Выйди в чисто поле, где пустота»; «Ссылаю я вас в землю пустую, бесконечную».

Интересно, что образ бесконечной пустой земли, где нет никаких признаков привычного человеку бытия, уводит нас к совсем другой культуре: в тибетском буддизме так описывается рай Абхирати, то есть земля, где нет страданий (причем отдельно уточняется, что женщины там никогда не мучаются от менструальных болей). Там нет ни гор, ни холмов, ни камней; свет солнца и луны там неярок. Иными словами, картина, которая в народной культуре предстает негативной, в высоких религиях переосмысливается как благая.

Что же происходит дальше в шумерской поэме? Энки съедает восемь растений, которые вырастила богиня Нинхурсаг, отчего его поражают болезни по числу съеденных трав. Нинхурсаг жалеет Энки и создает восемь богинь исцеления. Очень знакомая картина: в первом заговоре девять волосатиков изгоняли девятью колосьями.

Перед нами снова текст, глубоко связанный с магической практикой. И поскольку влияние шумерского мифа на славянский заговор полностью исключено, мы можем говорить о том, что это универсальная логика заговора. Мы снова видим отличие повествовательного текста и магического (говоря научным языком, их прагматика противоположна): поэма рассказывает о событии уникальном, а заговор, наоборот, связан со стандартной ситуацией и должен ее разрешить. Именно поэтому «страна неведения» у шумеров предстает перед нами в зачине поэмы (а в конце мы видим сам факт исцеления, который происходит впервые в мироздании), а в заговоре этот волшебный край появляется в финале: как в этой земле нет ничего, так и болезни не должно быть. Сходство и различие шумерского и славянского текстов позволяют нам сделать два вывода: во-первых, аморфность славянских заговоров с мотивом периферии — не художественная слабость и не признак умирания жанра, а принципиальный прием, чрезвычайно древний; во-вторых, шумерская поэма представляет собой переработку заговорного текста в литературный (ах, Александр Сергеевич, вы не были первым, так делали еще за пять тысяч лет до вас!).

Вернемся к нашей теме. Растительный мир в этом типе заклинаний гораздо более значим, чем в предыдущем (где вне нашего анализа осталось огромное число северных заговоров с Алатырь-камнем), — болезни изгоняют за пределы мира людей, а это если не болота, то леса. «Я, раб Гаврила, отговариваю раба Василья болезни и скорби. Пади, сия болезнь, на землю, а с земли на воду, а с воды на бел горюч камень, а с камня на буйныя ветры, в темныя лесы на сухое дерево, на осину, на березу, на колоду на гнилую». Негативная символика осины нам понятна, а береза, как мы знаем, часто является местом обитания демонических персонажей. В заговоре от чирея говорится, что ему «место в чистом поле на пустом месте на кривой березе».

Этот мир не обязательно уродлив и болотист. Вот заговор от скулы, то есть нарыва: «Ты, скула-скулица, красная девица, уходи, отступи на зеленые луга, на ясные боры, на широкие листья, на толстые деревья».

Иллюстрация Ивана Билибина к «Сказке о Царевне-Лягушке».

The Russian Fairy Book. New York: Crowell, 1907

Нередко болезнь отсылается вниз — на низкие растения (камыш, сухие лозы, мхи), либо на высокие растения, превратившиеся в низкие (так, в одном из заговоров встречаем «березов куст»), либо на пни и корни: «Притчи, уроки, прикосы, уйдите в пенья, коренья» («притча», она же «прытка», — народное название самых разных недугов: сглаза, кожной болезни, припадка, ломоты в спине, ушиба, который считался следствием сглаза… название это возникло от глагола «ткнуть», передать болезнь прикосновением. То же самое выражено и в термине «прикос»). Болезнь «колтун» изгоняли таким заговором: «На яворах колышься, по кореньям садись, а от белого тела отступись». Это все представления о Нижнем мире как месте обитания злых сил, так что мотив корня здесь вполне понятен.

Тема трав, тростников, камышей получает в этих заговорах еще одно развитие. В основном это касается белорусских заклинаний. «Шел ляк [сглаз]: ноги камышовые, руки конопляные, голова восковая. Руки-ноги поломались, голова растопилась, имярек ляк миновал». В других заговорах у болезни могут быть «конопляны ноги, камышова спина, льняна борода; я тебе ноги поломаю, спину перебью, бороду спалю»; или «трухлявое тело», «соломенное чрево». Мы снова встречаем вариант «колосса на глиняных ногах», но теперь он уже уязвим во всех своих частях.

Хотя в основном такие заговоры сосредоточены в Беларуси, их можно встретить и в других регионах. Так, у сербов про демонов говорится: «У них голова из соломы, глаза из снега, зубы из хлопка», но, несмотря на эту слабость, они «головой его напугали, глазами его прострелили, зубами его изгрызли», однако затем герой встречает Богородицу, которая изгоняет демонов. За пределами славянского мира, в карельском заговоре от змей, рисуется образ черного змея: «У тебя глаза из семян льна, туловище из трухлявой древесины, уши из листьев березы», — и с учетом того, что перед нами заговор, такое составное описание должно сделать змея неопасным.

Мы уже встречали такой «фольклорный конструктор», но там из деталей собирались благие существа, так что элементы были золотые-серебряные, как минимум — металлические. Здесь же персонаж отрицательный, поэтому детали слабые, притом связанные с Нижним миром. Вероятно, любое расчленение означает гибель (вспомним и библейского колосса, символ гибели царства). Неважно, кто расчленен — сам антагонист или помощник заклинателя, неважно, из золота, железа или камыша этот магический конструктор, — раз есть расчленение, значит, антагонист будет уничтожен. Посмотрим русские рукописные заговоры XVII века, они не связаны с мифологией растений, но хорошо проясняют логику заклятий. Мы приводим их в переводе с древнерусского. «Ковал я, и думал я лихую порчу и думу. Ковал я, брат мой, меч, и копье, и стрелы, и ножи, и всякое оружие. И сами вы станете оловянными, сердца ваши вощаными, ноги ваши каменными». Этот заговор наводит порчу на вражеское оружие, для чего заклинатель отождествляет себя с кузнецом. Порча же происходит за счет того, что противник превращается в составное существо (сердца из воска — это, конечно, уязвимость, но тело из олова сравнительно прочно, то есть критичен сам факт «конструктора»). В другом заговоре, направленном на порчу оружия врага, говорится: «А сердцевина их огненного оружия пусть станет горячим воском, а древко станет пеплом и водой». Здесь уже происходит разбор на бессильные «запчасти».

Это подводит нас к пониманию одного из древнейших древнерусских заговоров — надписи из собора Софии Новгородской (вторая половина XII века): «Голод железнец, каменная грудь, медная голова, липовая челюсть». Перед нами заговор от голода. Поскольку голод грызет человека изнутри, то именно его челюсть представлена как наиболее слабая.

К болезням применяли те же магические методы, что и к неупокоенным мертвецам: «Поди, заря [детская бессонница], в лес, сядь на елку, считай себе иголки. Там тебе дело, там тебе работка. Моего дитятка сердечного — знай не задевай». Здесь прежде всего работает магия счета, который является частью мира живых и самим фактом своего упоминания обессилит или уничтожит нечисть. Плюс к тому, как мы знаем, любые иглы нейтрализуют нежить, так что добавление в заговор иголок должно сделать его вдвойне магически сильным. В других заговорах этот мотив мутирует в бесконечный пересчет, отвлекающий болезнь от терзания человека: «Пока не сосчитаешь песок в море, звезды на небе, на деревьях листья, в лесах пни, на лугах мох, до тех пор оставь мое больное тело в покое»; «там тебе гулять и скакать, гнилые колоды перевертать, желты пески пожирать, сине море выпивать»; «иди себе на сухой лес, на бесплодное дерево, там будешь сушиться-вялиться». Возвращаясь к символике растений, отметим, что гнилое дерево с болот и сухое дерево совершенно равнозначны в данном случае — они оба уже мертвы. Это хороший пример тождества противоположностей в мифологии.

Примером того же может быть и описание места, куда отсылают болезнь: «заросли боярышника тебе будут ночлегом», болезнь ждет «ужин из терновника, постель из боярышника» (и мы легко узнаем магию колючих растений), но ей могут предложить пойти и «на мхи, на болота, на всякие цветы; там девки ждут-прижидают, столы настилают, там будет еда-обпиванье, разговор-плясанье».

Мы уже встречали пир у лукоморья, в центре «хорошего» потустороннего мира. Теперь через самые неприглядные места мы добираемся… до того же самого пира. Если читать эти заговоры как единый текст, то получается картина, близкая к сказочным мотивам: герой долго странствует по пустоземью, и вдруг перед ним возникает волшебная страна: «Ты, сплёк [боль в спине], ступай, тут тебе не место! Тебе место в чистом поле, под сырыми борами, с буйными ветрами: столики дубовые, скатерти шелковые, вины зеленые, пироги печеные»; «В сырых борах, в темных лесах есть распрекрасный большой луг, на широком красивом лугу стоит ракитов куст, под ракитовым кустом сидит маменька, пироги печет, вас в гости зовет, там вам, урокам, почиванье». «Иди ты, бельмо, на лес, на сухое коренье, там сможешь хорошо пожить и красиво пребывать».

Иногда эта картина становится и вовсе роскошной: «Ночницы-матушки, идите в реку под золотой мост и золотую вербу. Там золотые миски, там золотые ложки, идите тогда к зеленому лесу. Там зеленая травица, там холодная водица, идите, пейте и наспитесь». Эта роскошь нечеловеческая, а значит, ее легко можно заменить другими нечеловеческими качествами. Дорога на пир может быть вот такой: «Отправляю вас, колики, в пустой лес, где молодых не венчают, где детей не крестят. Там еда и питье». В этом заговоре нарушение социальных норм обозначено довольно мягко. А вот в донском заговоре все сказано куда яснее: «Тут тебе, болезнь, не жить. Тебе быть под зеленым дубом, где солнце не греет, где месяц не светит, где ветер не веет, ручей не бежит, где кум с кумой, где брат с сестрой». Да, здесь речь идет об инцесте и о любовной связи крестных отца и матери, которая также запретна. Так заговоры с сюжетом потустороннего пира превратились в сюжет о нарушении социальных норм. «Нарушение» — это еще очень просто, очень мягко сказано. Вот болгарский заговор — он настолько страшен, что его нельзя привести без цензуры: «***** брат сестру под лещиной, над лещиной. И родили дитя безо рта, без ноздрей, без глаз, без рук, без ног». Так вот от каких заговоров отталкивался Пушкин, когда писал свое «Родила царица в ночь…»! Откуда же взялся этот кошмар? Представим себе измученную и отчаявшуюся мать, чье дитя кричит от боли, и никакие травы и прочие средства не помогают, женщина почти не спит (помимо больного ребенка, у нее другие дети, хозяйство, скотина, добавим к этому бесконечную ругань в семье — ведь болезнь не добавляет людям спокойствия!). И вот наша мать буквально звереет от отчаянья, и у нее бьется только одна мысль: «Это неправильно! Неправильно! Неправильно!» — ужас от неправильности происходящего выплескивается в чудовищных образах заговора (помимо прочего, инцест происходит не то под ореховым кустом, не то каким-то образом над ним!), и этой анормальностью, подобно тому как клин клином вышибают, она надеется исправить ситуацию… Не исправит, как мы понимаем. Если в дело пошли такие заговоры, то, увы, ребенок наверняка умрет. Заговор поможет матери перебить реальное отчаяние мистическим кошмаром и за счет этого продолжать жить самой и заботиться о тех, кто будет жить дальше.

После такого ужаса хочется как-то очиститься, поэтому мы посмотрим на два заговора о воде. В обоих упоминаются корни, так что они вполне относятся к нашей теме. «Утрення зоря Дарья, вечерня зоря Марина, свежа вода ключева по пенью шла, по коренью, мыла пенье-коренье, серо каменье. Так же смой с меня, с имярек, притчи-призоры, все оговоры, материны думы, отцовы мысли». В сущности, тоже довольно мрачный заговор — заклинатель защищает себя от сглаза и злого слова, но это недобрые мысли его родителей. Идиллия любящей деревенской семьи существует только в сказках…

Второй заговор не так трагичен. Его даже можно назвать современным, он воплощает модную ныне идею самоочищения: «Добрый вечер, вода-водица, божья помощница. Текла ты от красного солнца, из-под ясного месяца, из-под алтаря-камня, мыла-помывала желты пески и круты бережки, бело каменье, сырое коренье и шелкову траву. Омой-помывай меня, имярек».

Что ж, как мы помним, чем сильнее веришь в мощь заговора, тем больший всплеск гормонов он вызовет и тем больше пользы принесет.

Назад: Глава 3. Травология: магия растений

Дальше: Глава 5. Защита от темных искусств и болезней: магия предмета