Книга: Микеланджело и Сикстинская капелла

Назад: Глава 25. Изгнание Илиодора

Дальше: Глава 27. Многие странные формы

Глава 26. Чудовище из Равенны

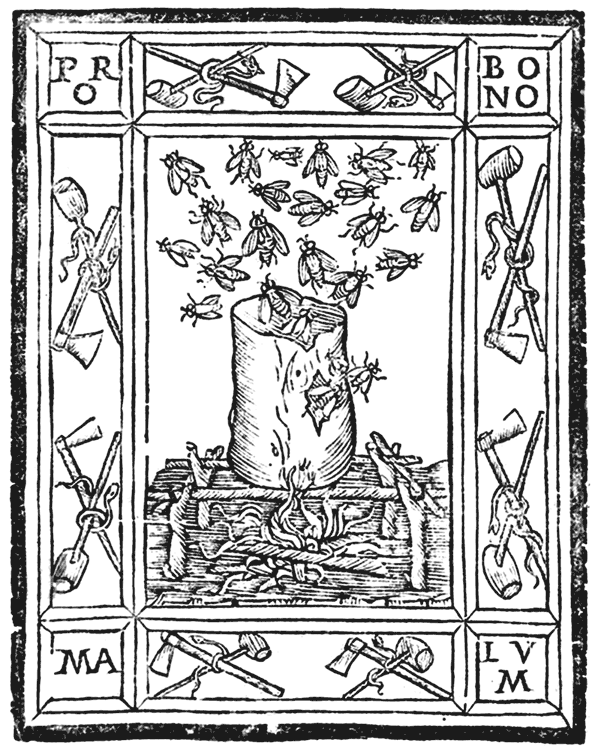

Странное, устрашающее создание появилось на свет в Равенне весной 1512 года. То якобы был отпрыск монаха и монахини, ребенок-калека – он оказался последним в череде уродцев, порожденных как людьми, так и животными, которые буквально заполонили город. Жители Равенны знали, что это дурной знак, и появление на свет так называемого Чудовища из Равенны настолько взволновало губернатора города Марко Коккапани, что он немедленно отправил описание новорожденного папе вместе с предупреждением, что это поругание законов природы предвещает недобрые времена.

И у Коккапани, и у папы были все основания доверять подобным вещам, ибо именно в Равенне находились склады, с которых поставляли припасы для армий Священной лиги. Это обстоятельство, равно как и расположение на севере Италии, делало город крайне уязвимым для нападений французов. По ходу зимы победы Священной лиги над французами истаяли почти столь же стремительно, как и были достигнуты, в основном в результате ряда изумительных маневров молодого французского генерала Гастона де Фуа, племянника Людовика XII. Гастон, вскоре получивший прозвание Итальянская Молния, с беспрецедентной скоростью перемещался по полуострову, захватывая на пути значительные территории и возвращая их Франции. В начале февраля он двинулся к югу от Милана с целью освободить Болонью. Город осаждал Рамон Кардона – его войска обстреливали стены из дальнобойной артиллерии в надежде запугать жителей и заставить их сдаться. Гастон не пошел к Болонье через Модену, где его поджидали папские войска, он появился с противоположной стороны, с побережья Адриатики, проведя свое войско по глубоким снегам форсированным маршем, с головокружительной скоростью. В ночь на 4 февраля, под прикрытием метели, он проскользнул в Болонью так, что осаждающие ничего не заметили. На следующее утро, увидев на стенах подкрепление, приведенное Гастоном, бойцы Кардоны пали духом и покинули лагерь, прекратив осаду.

Узнав о провале осады, папа пришел в ярость, и она еще усилилась, когда через две недели ему доложили о новых подвигах Гастона. Воспользовавшись отступлением Кардоны, молодой командир вывел своих бойцов из Болоньи и после еще одного скоростного марша оказался на севере, в Брешии, которую отбил у венецианцев. Эти стремительные и внезапные победы закрепили за ним, по словам одного из историков, «небывалую репутацию по всему миру». Однако Гастон не собирался останавливаться. По приказу Людовика XII он развернул свое двадцатипятитысячное войско и двинулся на Рим. Собор в Пизе не слишком продвинулся в своем стремлении сместить папу, а вот Гастон де Фуа, похоже, был недалек от цели.

Хотя Юлия, судя по всему, не слишком встревожило известие о Чудовище из Равенны, в начале марта он выехал из Ватикана и для пущей безопасности обосновался в замке Святого Ангела, который традиционно служил последним оплотом гонимым папам. Гастон де Фуа был еще довольно далеко, но у Юлия имелись враги и поближе. Римские бароны, вдохновленные приближением французов, вооружились, чтобы двинуться на Ватикан. Был даже составлен заговор, чтобы похитить Юлия и взять в заложники.

Вскоре после переезда в замок Святого Ангела папа совершил очередной неожиданный жест – сбрил бороду. Клятва изгнать из Италии французов была куда как далека от исполнения, однако он принял решение созвать на Пасху Латеранский собор – ликвидация бороды вроде как обозначала, что он намерен изменить и себя, и институт папства. Далеко не на всех это произвело должное впечатление. Кардинал Биббиена ядовито отметил в письме к Джованни Медичи, что его святейшество с бородой смотрелся лучше.

Папа был не настолько напуган, чтобы не позволять себе время от времени вылазок за пределы замка. На Благовещение он чуть не в первый раз появился на публике бритым – с целью посмотреть, как продвигается работа Микеланджело в Сикстинской капелле. Видимо, в этот день Юлий впервые увидел только что законченное «Сотворение Адама», хотя что он подумал по этому поводу, к сожалению, в анналах не сохранилось – мантуанский посланник, который поведал нам о факте этого визита, был куда сильнее заворожен гладким подбородком папы, чем фресками Микеланджело.

Работа в капелле шла уже четыре года, папе хотелось, чтобы она поскорее завершилась. Однако в первые месяцы 1512 года процесс, судя по всему, замедлился. В начале января Микеланджело написал Буонаррото, что почти закончил фреску и вернется во Флоренцию «приблизительно через три месяца». Это было более чем оптимистичное предположение. На то, чтобы расписать первую половину свода совместно с большой группой опытных мастеров, у него ушло почти два года – трудно представить, что он всерьез мог предполагать, будто успеет выполнить вторую половину работы за семь месяцев. Это утверждение свидетельствует либо о чрезмерной уверенности в своих силах, либо об отчаянном желании наконец покончить с этой затеей. Неудивительно, что три месяца спустя, уже в канун Пасхи, он вынужден был пересмотреть свой график. «Я приеду к вам в любом случае, как только закончу здесь мою роспись, – пишет он отцу, – что произойдет через два или три месяца». Однако два месяца спустя он, предсказуемо, все еще трудился над фреской, и конца этому было не видно.

Закончив «Сотворение Адама» и фигуры с обеих сторон от него, в том числе на распалубках и в люнетах, Микеланджело двинулся дальше по своду – писать седьмую фреску на сюжет из Книги Бытия, еще одну сцену Сотворения мира, где Господь плывет по небесам с простертыми руками. Нет единого мнения на предмет того, какой именно день творения тут изображен. Посмотрев на фреску снизу, Микеланджело решил, что чем меньше, тем лучше, и на сей раз предпочел обойтись максимально лаконичными формой и цветом, изобразив одного только Бога и нескольких херувимов, порхающих по двухтоновому серому фону. В отсутствие деталей идентифицировать сюжет крайне сложно. Среди вариантов – «Отделение воды от суши», «Отделение земли от неба» и «Сотворение рыб». Несмотря на минималистичность сцены, на нее ушло двадцать шесть джорнат, то есть больше месяца, тогда как на «Сотворение Адама», дописанное незадолго перед тем, потребовалось только шестнадцать.

Одной из причин относительной медлительности Микеланджело могла стать поза, в которой он изобразил Бога: сокращение пропорций потребовало нового подхода. Эта фигура написана в технике di sotto in sù (снизу вверх) – речь идет о создании виртуозной иллюзии, в чем, как указывает Браманте, на момент работы над фресками в капелле у Микеланджело не было никакого опыта. Позднее техника эта стала общеупотребительной во фресковой живописи; суть ее в том, чтобы изобразить фигуры или предметы на своде в такой перспективе, чтобы находящийся внизу зритель воспринимал их как реальные, трехмерные. Микеланджело прибег к сокращению некоторых фигур, например Голиафа и Олоферна, на парусах, расположенных по углам ближней к входу стены капеллы. Однако почти все остальные фигуры на своде Сикстинской капеллы хотя и изображены в прихотливых позах, но написаны параллельно плоскости изображения, а не под углом. Говоря точнее, они изображены так же, как и на прямой плоской стене, а не на своде, раскинувшемся над головой у зрителя.

Решение Микеланджело поэкспериментировать с приемом перспективного сокращения фигур наверняка было связано с уроками, которые он извлек из раскрытия первой половины фрески. До этого он создавал иллюзию вертикального пространства над головой при помощи фрагмента голубого неба в восточной части часовни – скромный эффект trompe l’oeil (обмана зрения), который придает архитектурной композиции невесомость и некоторую нереальность. Теперь художник понял, что для новой сцены нужно нечто более впечатляющее.

В его последней сцене Сотворения мира Бог как бы перевешивается вперед в направлении зрителя под углом в 45 градусов к поверхности свода. Глядя снизу, создается впечатление, что Всевышний едва ли не перевернут вверх ногами в серых небесах, голова и руки вытянуты в направлении смотрящего, а ноги уведены назад. Вазари высоко оценил этот прием, отметив, что Бог, «куда бы ты ни шел по капелле, все время вращается и оборачивается и в ту и в другую сторону».

Блистательное использование в этой сцене перспективного сокращения заставляет задаться одним интересным вопросом. Микеланджело однажды заметил, что художнику необходимы «компасы в глазах», имея в виду, что художник должен быть в состоянии выстраивать перспективу, пользуясь одним только своим чутьем, не прибегая к каким-либо техническим средствам. Лучшим примером художника с «компасами в глазах» был Доменико Гирландайо – его зарисовки древних римских амфитеатров и акведуков, выполненные без применения каких-либо измерительных инструментов, настолько точны, что изумляли художников последующих эпох. Не каждому дан этот поразительный талант; возможно, что, несмотря на свой идеализм, Микеланджело все же использовал какие-то вспомогательные средства, чтобы писать фигуры на своде в ракурсе – в частности, эту фигуру Бога. Нам доподлинно известно, что другие художники либо изобретали, либо применяли инструменты для расчета перспективы. В 1430-е годы Леон Баттиста Альберти изобрел так называемую вуаль, которая могла помочь художникам в работе. Она представляла собой сеть с квадратными ячейками, которую натягивали на раму, создавая тем самым решетку из одинаковых квадратов. Художник рассматривал предмет через эту решетку и в качестве подсказки наносил сетку на лист бумаги, а потом копировал на него изображение, увиденное через ячейки.

Леонардо изобрел (а возможно, и использовал) похожие вспомогательные инструменты; то же самое делал и немецкий художник и гравер Альбрехт Дюрер, который с их помощью добивался невероятного результата. Подобный инструмент наверняка помог бы Микеланджело в создании поразительного эффекта полета Всевышнего в направлении зрителя. Если он действительно чем-то таким пользовался, то, видимо, пользовался особенно активно в процессе работы над последними сценами фрески, где достигает невероятного мастерства ракурсного изображения.

Судя по всему, Микеланджело в этот момент не слишком тревожила непростая политическая ситуация в Риме; по крайней мере, в письмах во Флоренцию он не уделяет ей много внимания – видимо, чтобы не тревожить отца. «По части положения дел в Риме, – пишет он Лодовико, старательно преуменьшая правду, – было некоторое подозрение и все еще есть, но не настолько. По общему разумению, все уладится, да не оставит нас Господь своей милостью».

Не уладилось; более того, ситуация все больше накалялась. Гастон де Фуа неуклонно вел свое войско к югу; в начале апреля его отряды приостановились и с помощью Альфонсо д’Эсте осадили Равенну. Поскольку именно в Равенне находился арсенал Священной лиги, защищать ее нужно было любыми средствами. Рамон Кардона и его воины-испанцы перешли в наступление и вступили в сражение с французами в трех километрах от ворот Равенны.

Битва при Равенне, 1530

Битвы в Италии, по словам Никколо Макиавелли, «начинали бесстрашно, вели без риска, завершали без потерь». Например, по его словам, битва при Ангиари, которой была посвящена многострадальная фреска, написанная Леонардо во Флоренции, закончилась с одной-единственной жертвой: боец упал с лошади и его затоптали насмерть. Подобным же образом один из походов Федериго да Монтефельтро по приказанию папы Пия II закончился всего лишь пленением двадцать тысяч кур. Однако битва, состоявшаяся на подступах к Равенне в пасхальное воскресенье, 11 апреля 1512 года, не отвечала представлениям Макиавелли о бескровности итальянской войны.

По традиции по воскресеньям армии не вступали в сражения и не перемещались, а пасхальное воскресенье, понятное дело, и вовсе почиталось священным днем. Однако обстоятельства вынудили Гастона де Фуа вступить в бой. Они с Альфонсо д’Эсте осаждали Равенну уже несколько дней, и к Страстной пятнице артиллерия Альфонсо – в составе которой теперь находилась и «Юлия», отлитая из расплавленной статуи Микеланджело, – частично разрушила южную стену города. На следующий день защищать город подошла армия под началом Рамона Кардоны – они совершили марш вдоль реки Ронко и окопались в полутора километрах от позиций французов. Кардона рассчитывал повторить подвиг Гастона и проскользнуть в осажденный город так, чтобы французы не сделали по его бойцам ни единого выстрела. Но у Гастона были другие планы. У него кончался провиант, и он не мог позволить, чтобы сидящие в крепости папские войска затягивали осаду. На заре Светлого воскресенья он приказал Альфонсо д’Эсте и его пушкарям перенести огонь с покалеченных стен Равенны на лагерь противника. Последовала, по словам одного автора, «самая свирепая перестрелка между двумя стоящими в поле армиями, какую когда-либо видел свет».

Перестрелка из полевых орудий, как правило, велась короткими залпами, наносившими минимальные потери; после этого переходили к рукопашной. В Равенне было не так: обстрел со стороны Альфонсо д’Эсте продолжался три часа. Итогом стали беспрецедентные потери. Когда армии двинулись навстречу друг другу, герцог заставил своих пушкарей с молниеносной скоростью обогнуть испанцев и зайти им в тыл – такого в военной практике того времени еще не бывало. С новой позиции его артиллерия продолжала уничтожать испанскую кавалерию и арьергард. «Страшно было смотреть на то, как каждое ядро оставляло зияющую дыру в рядах вооруженных людей, – писал флорентийский посланник в Испании, – как в воздух взлетали шлемы, головы и оторванные конечности».

Фронтиспис издания «Неистового Роланда» Ариосто, 1524

Перед лицом смертоносной канонады и колоссальных потерь солдаты Кардоны впали в панику и бросились вперед, чтобы вступить в сражение с французами в открытом поле. Началась рукопашная, Альфонсо оставил пушкарей продолжать обстрел и, собрав отряд кавалерии, пошел в атаку на испанскую пехоту. Поняв, что все пропало, испанцы побросали оружие и устремились к берегу Ронко. Добраться до него удалось двум-трем тысячам, в том числе и Кардоне, – они начали стремительно отступать в направлении Форли. Но далеко не всем так повезло; к четырем часам дня, когда сражение завершилось, на поле боя лежали двенадцать тысяч убитых, в том числе девять тысяч испанских наемников папы, – битва под Равенной стала одной из самых кровопролитных в итальянской истории.

Лудовико Ариосто на следующий день посетил поле сражения. Впоследствии он написал в «Неистовом Роланде», что земля окрасилась в красный цвет, а рвы были «полны по край людскою кровью». В битве при Равенне окончательно прекратил существование романтический мир мечей и благородства, который Ариосто изобразил в своей саге о неподкупных рыцарях, отважных подвигах и прекрасных дамах. Ариосто пришел в такой ужас от разрушительной силы современного оружия – причем, что примечательно, разрушения чинили пушки, принадлежавшие его патрону, – что в своей поэме вложил в уста Роланда проклятие в адрес первой в мире пушки как дьявольского изобретения: в поэме ее низвергают в морскую пучину. Но даже такой идеалист, как Ариосто, не мог не понимать, что ход истории необратим. «Адская снасть», пролежав в воде долгие годы, пишет Ариосто, вновь явилась на свет благодаря козням некоего чернокнижника. Поэт с горечью предсказывает, что теперь еще много отважных воинов погибнут в бою, «что весь мир в слезах, а Италия вдвойне». Да, Альфонсо д’Эсте показал себя героем, но, с точки зрения поэта, в битве при Равенне не было победителей.

Назад: Глава 25. Изгнание Илиодора

Дальше: Глава 27. Многие странные формы