Книга: Микеланджело и Сикстинская капелла

Назад: Глава 11. Тридцать три несчастья

Дальше: Глава 13. Истинные краски

Глава 12. Наказание Марсия

Если Микеланджело слыл неряшливым, порой впадал в меланхолию и избегал людей, то Рафаэль, наоборот, был само благородство. Современники наперебой расхваливали его учтивость, доброжелательность и открытый нрав. Даже поэт и драматург Пьетро Аретино, известный своим злым языком, не мог сказать о нем дурного слова. Рафаэль, пишет он, жил «скорее по-королевски, чем как простой смертный, щедро делясь умениями и деньгами с теми, кто, обучаясь искусству, в том нуждался». Ватиканский чиновник Челио Кальканьини также восхищается Рафаэлем, который, при всех своих изумительных талантах, «напрочь лишен надменности; манеры его всегда дружественны и обходительны, ничьих советов он не отвергает и не отказывается выслушать иное мнение».

Джорджо Вазари не был лично знаком с живописцем, но и он восхвалял его идеальный характер. И отмечал (несомненно, с оглядкой на Микеланджело), что до Рафаэля большинство мастеров «были наделяемы… своего рода безумием или неистовством». Вазари связывает незлобивость и благонравие Рафаэля с тем, что он не был отправлен к кормилице в деревню: его кормила грудью мать, Маджиа Чарла. Пребывание у кормилицы, как считал Вазари, научило бы его «привычкам и предрассудкам, приобретаемым в домах сельских жителей и простонародья, людей не столь благородных и грубых». Вскормленный материнским молоком, Рафаэль Санти сделался натурой столь безупречной, что, говорят, любили его даже животные, – аналогичная легенда описывает другого обладателя ангельского характера с умбрийских холмов, святого Франциска Ассизского, которому также приписывали способность приручать птиц и зверей. Личное обаяние Рафаэля дополняла приятная внешность: высокая шея, лицо овальной формы, большие глаза и кожа оливкового оттенка – красивые, утонченные черты еще больше подчеркивали его противоположность плосконосому, лопоухому Микеланджело.

Пока Микеланджело искал выход, спасая свой «Всемирный потоп», Рафаэль осваивался в ватиканских апартаментах. Работать его определили не к одному из бывших наставников, Перуджино или Пинтуриккьо, а в другую комнату, вместе с Джованни Антонио Бацци. Общего в этой паре оказалось мало: Бацци был едва ли не бóльшим bizzarro e fantastico – чудаком и фантазером, чем Микеланджело. По части фресок опыта ему было не занимать: пять лет он провел в трудах над большим циклом по мотивам жития святого Бенедикта в монастыре Монте-Оливето, близ Сиены, и был излюбленным живописцем состоятельного банкирского рода Киджи. В то же время своими эпатажными причудами он был более знаменит, чем владением кистью. Самой эпатажной его прихотью был зверинец, устроенный прямо у него в доме, – с барсуками, белками, обезьянами, карликовыми курами и вороном, которого он учил говорить. Да и одевался Бацци броско – носил парчовые камзолы, ожерелья, дорогие головные уборы «и тому подобные побрякушки, – презрительно комментирует Вазари, – приличествующие больше шутам и скоморохам».

Монахов Монте-Оливето чудачества Бацци изумили настолько, что его стали называть Il Mattaccio (Сумасброд). Всем остальным он был известен как Содома (от «Содом»). Прозвище свое, как сообщает Вазари, он получил потому, что окружал себя «отроками и юношами, еще безбородыми и любимыми им превыше меры». Почему именно Бацци удостоился такого титула, остается загадкой, учитывая сексуальные предпочтения многих живописцев Ренессанса. При этом в Риме за содомию сжигали на костре, так что непонятно, как бы Содоме удалось выжить, не то что жить припеваючи, будь он действительно открытым содомитом, как это следует из прозвища. В любом случае от своего второго имени он не открещивался и даже гордился им, «сочиняя на него станцы и капитулы, которые с большим успехом распевал под сопровождение лютни».

Комната, оформление которой поручили Рафаэлю и Содоме, находилась в нескольких шагах от спальни Юлия. Позже все в том же XVI столетии в этих стенах будет заседать Верховный трибунал апостольской сигнатуры, или Segnatura Graziae et Iustitiae, и помещение получит название Станца делла Сеньятура (Stanza della Segnatura), или зал Сигнатуры. Юлий же собирался разместить там свою библиотеку. Книжным червем он не был, но все же сумел собрать достойную коллекцию из 220 томов. За этой сокровищницей, торжественно именуемой библиотекой Юлия, присматривал просвещенный гуманист и богослов Томмазо Ингирами, в ведении которого было также гораздо более обширное собрание Ватиканской библиотеки.

Со времен Средневековья библиотеки было принято оформлять в едином стиле. Рафаэль был знаком с этим каноном на разных примерах, в том числе по библиотеке Федериго да Монтефельтро в Урбино. Каждый из четырех разделов, по которым распределялись книги, – теология, философия, право и медицина – олицетворяла аллегорическая женская фигура на стене или плафоне. Живописец, как правило, дополнял их также мужскими и женскими портретными изображениями персон, особенно знаменитых в той или иной сфере. Оформление Станцы делла Сеньятура в точности следует этой традиции, правда, медицину сменила поэзия – Юлий предпочитал поэтов докторам. На каждой стене была запечатлена сцена, иллюстрирующая одну из областей книжного знания, а вверху, на своде, фигуры четырех богинь были заключены в своеобразный геометрический орнамент из кругов и квадратов, который Юлий изначально хотел видеть на плафоне Сикстинской капеллы. Книги между тем должны были храниться в шкафах, стоящих на полу.

Именно эта композиция была утверждена еще до того, как Рафаэль прибыл в Рим, и до его появления Содома успел приступить к росписи плафона. Впрочем, как распределялись работы на первых этапах оформления Станцы делла Сеньятура, вопрос такой же неоднозначный, как и в случае с Сикстинской капеллой. Описывая биографию Содомы, Вазари утверждал, что эксцентричный художник был поглощен заботами о своем зверинце и работа продвигалась не так, как хотел бы папа, в итоге пригласивший Рафаэля. Как бы то ни было, поначалу Рафаэль взялся за прямоугольные панно, расположенные по углам Станцы делла Сеньятура и в итоге расписал три из четырех. Каждое панно скромно занимает около метра в ширину и метр двадцать сантиметров в высоту – для опытного фрескиста это всего одна джорната.

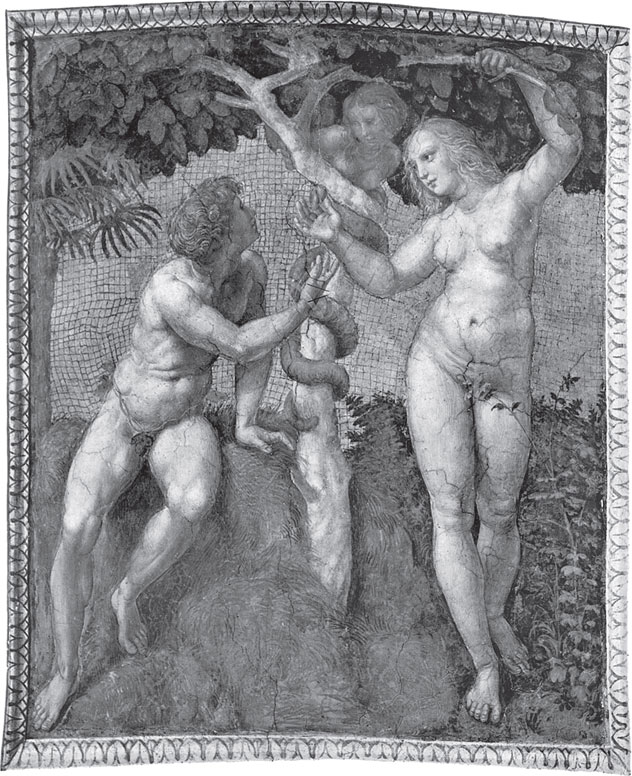

Первое панно, «Грехопадение», иллюстрирует эпизод, знакомый Рафаэлю по произведениям других живописцев, например по фреске Мазолино в капелле Бранкаччи во Флоренции. В трактовке Рафаэля Ева протягивает Адаму миниатюрный плод, а змей, овившись вокруг ствола древа познания, наблюдает за ними из ветвей. В продолжение мизогинической средневековой традиции змей предстает в женском облике, с длинными волосами и обнаженной грудью – эдакой русалкой с кольцеобразным хвостом вместо плавника.

Но еще интереснее решен образ самой Евы. В этой сцене Рафаэль получил возможность изобразить две обнаженные фигуры – это считалось мерилом, позволявшим судить обо всех больших художниках. Обнаженная, но деликатно окруженная кустарником, его Ева стоит так, что положение ее бедер противоположно развороту плеч; опирается она на правую ногу, отчего левая половина корпуса словно вытягивается, в то время как правая сокращена. Эта асимметричная поза носит название contrapposto (контрапост) и в предыдущем столетии была перенята скульпторами у античных мастеров; так, Донателло делал разнонаправленными линии плеч и бедер своих изваяний, создавая иллюзию движения. Среди знаменитых примеров, оставленных предшественниками, молодой живописец мог видеть статую святого Марка работы Донателло в нише, оформляющей наружную часть стены флорентийской церкви Орсанмикеле. Впрочем, фигура Евы подсказана не Донателло, а произведением другого художника – всю колоссальную мощь его влияния Рафаэль ощутил в предыдущие четыре года.

Рафаэль. Грехопадение. Фрагмент плафона в Станце делла Сеньятура

Набросок, сделанный Рафаэлем с картины Леонардо «Леда и лебедь»

Перебравшись во Флоренцию в 1504 году, чтобы следить, как состязаются в искусстве фрески Микеланджело и Леонардо, он, как и все начинающие флорентийские художники, делал наброски с двух монументальных картонов, одновременно выставленных в базилике Санта-Мария Новелла. Но Леонардо вдохновлял его тогда неизмеримо больше, чем Микеланджело: Рафаэль изучал его манеру даже пристальнее, чем за несколько лет до этого технику Перуджино. Повлияла на него, безусловно, не только «Битва при Ангиари» – вскоре у него стали прослеживаться мотивы других рисунков и полотен Леонардо. По эскизу картины «Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом», который впервые выставили во Флоренции в 1501 году, он учился строить выверенные композиции и создавать сомкнутые упорядоченные группы, организуя фигуры в пирамиду. Любая из многочисленных версий Мадонны с Младенцем, написанных Рафаэлем во время пребывания во Флоренции, настолько близка к исходному образцу, что один искусствовед назвал их «вариациями на тему Леонардо».

У «Моны Лизы», написанной ориентировочно в 1504 году, Рафаэль позаимствовал позу для многих своих флорентийских портретов. Обычно портретируемых изображали в профиль, вероятно в подражание силуэтам на античных медалях и монетах. Но Леонардо изобразил Джоконду почти в фас, со сложенными руками, а призрачному пейзажу на заднем плане придал воздушную перспективу, причем явная иконописность облика не дает современным зрителям осознать оригинальность позы. Рафаэль почти в точности повторил ее в 1506 году в портрете Маддалены Строцци, супруги Аньоло Дони.

Одновременно с «Моной Лизой» Леонардо создал во Флоренции еще один шедевр, давным-давно утраченный. Картина «Леда и лебедь» вскоре после завершения отправилась во Францию, а сто пятьдесят лет спустя была сожжена, предположительно по распоряжению мадам де Ментенон, второй, морганатической супруги Людовика XIV. Эта почтенная особа, которая, занимаясь исправлением нравов при версальском дворе, среди прочих непопулярных мер отменила оперные представления во время Великого поста, выступала против непристойности и усмотрела ее в работе Леонардо. Была или не была непристойной эта работа (ныне известная по копиям) – в любом случае она являла собой одну из немногих обнаженных Леонардо: нагую Леду, изображенную в контрапосте и возложившую руки на изогнутую шею лебедя.

Хотя Леонардо настороженно относился к художникам младшего поколения, в частности к Микеланджело, он, видимо, позволил Рафаэлю ознакомиться со многими своими рисунками – быть может, потому, что молодой живописец был связан с его большим другом Браманте. Так или иначе, живописцу удалось увидеть и сделать набросок с эскиза Леонардо к полотну «Леда и лебедь», которым он воспользовался, прорабатывая позу Евы в Станце делла Сеньятура. Ева Рафаэля – зеркальное отображение, а не прямая копия леонардовской Леды: к такой уловке художники часто прибегали, чтобы завуалировать слишком похожий образ.

Большинство искусствоведов соглашаются, что четвертое и последнее прямоугольное панно плафона в Станце делла Сеньятура, «Аполлон и Марсий», написано скорее Содомой, чем Рафаэлем. Зимой 1508/1509 года легенда о творческом состязании пришлась в Риме как нельзя кстати, и, оказалось, сюжет недаром достался Содоме.

О музыкальном поединке между Марсием и Аполлоном рассказывали Геродот, Овидий, да и многие другие. История иллюстрирует гротескное неравенство сил, когда слабый соперник бросает вызов тому, кто значительно превосходит его в силе. Если Аполлон – бог, в том числе покровитель музыки, стрельбы из лука, пророчествования и медицины, то Марсий – один из силенов, из рода безобразных, сатироподобных существ, облик которых художники обычно дополняли ослиными ушами.

Как гласит легенда, Марсий увлекся игрой на подобранной им однажды флейте, которую сделала сама Афина в надежде повторить поминальный плач горгон по их погибшей сестре Медузе. Флейта вобрала в себя горестные звуки, но тщеславная богиня выбросила ее, когда, выдувая мелодию, увидела собственное нелестное отражение в воде. Вскоре Марсий выучился играть так сноровисто и искусно, что вызвал на поединок Аполлона с его лирой. Поступок был опрометчивым, учитывая, что Аполлон некогда умертвил собственного внука, Эврита, дерзнувшего вызвать его на состязание в лучной стрельбе. Аполлон принял вызов, поставив коварное условие, что победителю будет позволено сделать с проигравшим все, что пожелается.

Исход представить нетрудно. Судить позвали муз, перед которыми и Аполлон, и Марсий играли так красиво, что объявить победителя не представлялось возможным, пока Аполлон ловко не перевернул лиру, продолжая извлекать из нее звуки: силен Марсий на своей флейте повторить этого не смог. Победивший Аполлон воспользовался уговором, подвесил Марсия на сосне и безжалостно содрал с него живьем кожу. Слезы лесных обитателей, оплакивавших столь жестокую смерть, превратились в реку Марсий, приток Меандра, – в ее воды упала флейта, которую позже выловил молодой пастух. Он дальновидно посвятил инструмент Аполлону, одновременно являвшемуся охранителем стад. Ну а кожа Марсия в древние времена, по преданию, была выставлена на всеобщее обозрение в городе Келайнай, на территории нынешней Турции, словно музейный экспонат.

На протяжении веков миф принимал различные формы. У Платона в «Государстве» он трактуется в виде сюжета о том, как темные безудержные страсти, разбуженные флейтой, были побеждены умиротворяющими звуками Аполлоновой лиры. У христианских моралистов сочувствия к Марсию было ничуть не больше – они усматривали в состязании притчевый мотив: людская самонадеянность и гордыня по праву попраны заведомо превосходящей их силой.

Содома изобразил миг триумфа Аполлона. Божество принимает лавры и грозит побежденному силену указательным пальцем. Марсий уже привязан к столбу, а один из подручных Аполлона стоит наготове и держит нож под носом у несчастного, нетерпеливо ожидая знака господина.

Работая над этой сценой, Содома не мог оставить без внимания щекотливость собственного положения, оказавшись вдруг на вторых ролях, поскольку теперь он трудился бок о бок с бесконечно талантливым Рафаэлем. Живописцы, занятые в ватиканских покоях, соперничали не только с Микеланджело и членами его артели, находившимися в Сикстинской капелле: они, как можно догадаться, состязались и между собой. Как успели убедиться Леонардо и Микеланджело, заказчики часто провоцировали борьбу в артелях фрескистов. В качестве другого примера можно вспомнить, что, когда Перуджино и его помощники расписывали стены Сикстинской капеллы в 1480 году, папа Сикст IV решил наградить того живописца, чью работу он сочтет лучшей, и, как ни парадоксально, выбрал Козимо Росселли, который считался самым слабым из всех.

Содома. Наказание Марсия. Фрагмент плафона в Станце делла Сеньятура

Условия соперничества в Ватикане были в чем-то даже более жесткими, чем при Сиксте. Содоме, как и многим другим художникам, выплатили за работу в комнате пятьдесят дукатов аванса. Поскольку эта сумма покрывала, в грубом приближении, полгода работы, он должен был понимать, что контракт, возможно, не продлят, а папа сталкивает его с Рафаэлем, как и с другими мастерами, чтобы отыскать среди тех, кого нанял Браманте, фрескиста, который при оформлении покоев вероятнее всего окажется на высоте.

Содома, как и Марсий, вскоре был побежден. «Аполлон и Марсий» – последняя сцена, которую он напишет в Ватиканском дворце: в начале 1509 года он будет освобожден от своих обязанностей, его выживут по той простой причине, что Рафаэль ярче проявит себя как в композиции, так и в исполнении. И если Содома наносил множественные мазки а секко, более юный и менее опытный живописец показал немалое мастерство в овладении техникой буон фреско.

Содома не единственный, кого «попросили» из Ватикана. Перуджино, Пинтуриккьо, Брамантино, Йоханнес Рюйш – всю артель точно так же отстранят от заказа, а их незавершенные фрески соскоблят со стен, чтобы освободить место для творений Рафаэля. Папу настолько впечатлило сделанное в Станце делла Сеньятура, что теперь молодому художнику из Урбино была поручена отделка всех апартаментов, и противостояние между ним и Микеланджело только обострилось.

Назад: Глава 11. Тридцать три несчастья

Дальше: Глава 13. Истинные краски