Книга: Микеланджело и Сикстинская капелла

Назад: Глава 10. Соперничество

Дальше: Глава 12. Наказание Марсия

Глава 11. Тридцать три несчастья

После затяжных осенних дождей в начале нового года на Рим с завыванием обрушился ледяной северный ветер трамонтана, известный тем, что вместе с холодами приносил в Италию усталость и уныние. Более неблагоприятные условия для работы над фресковой росписью трудно было представить, но Микеланджело и его помощники трудились не покладая рук – так им хотелось завершить сцену Всемирного потопа. Однако в январе случилась беда: на поверхности фрески одновременно проступили кристаллы соли и грибок, отчего фигуры сильно потемнели и едва читались. «Работа моя не двигается вперед, – писал Микеланджело отцу после того, как проявился налет. – И к тому же это не моя профессия».

Начало для Микеланджело и его артели сложилось хуже некуда. Скристаллизовавшаяся на поверхности фрески соль, да еще на таком раннем этапе, не сулила ничего хорошего и дальше. Скорее всего, красочный слой попортил нитрат кальция, иначе говоря – стенная, или известковая, селитра. Ее появление как следствие сырости было равносильно проклятию для мастеров. Соли, всегда присутствовавшие в дождевой воде, которая проникала в толщу свода, прокладывали себе путь сквозь штукатурку, растворяя кристаллы карбоната кальция, и в результате красочный слой начинал пузыриться и отслаиваться. Иногда внутрь попадала и более злотворная по сравнению с дождевой водой влага. При наводнениях, регулярно затоплявших Флоренцию и Рим, воды пропитывали почву под церквями, высвобождая селитру, образовавшуюся в результате разложения погребенных тел, а затем переносили ее на красочные поверхности стен, где она, подобно раковым клеткам, разъедала фрески.

Чего только не делали живописцы, чтобы уберечь фрески от влаги, а значит, от соли и нитратов! Джотто прекрасно представлял себе опасность, когда расписывал интерьер предназначенного под кладбище здания Кампосанто в Пизе. Фасадом оно было обращено к морю, и художник понимал, что его творение ощутит на себе всю силу сирокко – ветра, который будет нести на поверхность морскую соль. Он попытался справиться с угрозой, подмешав и в ариччио, и в интонако толченый кирпич, но все напрасно: слой интонако вскоре начал отслаиваться. Некоторые фрескисты для придания фрескам водонепроницаемости будут обшивать стены камышовыми панелями, поверх которых накладывали ариччио. Буффальмакко, младший современник Джотто, расписывая в Кампосанто фреску «Триумф Смерти», использовал такие панели, чтобы защитить свое детище от соленого бриза, но этот прием лишь ускорил разрушение штукатурки. Пример Буффальмакко многих обескураживал. Мастеру, чью технику превозносили Боккаччо и Гиберти, никак не удавалось сберечь фрески от воздействия стихий, так что ни одна из них сегодня не сохранилась.

Микеланджело предпочел другой способ, чтобы защитить свое творение от сырости. При изготовлении интонако он и его помощники смешивали известь не с песком, а с вулканическим пеплом, или пуццоланом. Несмотря на то что этот материал широко применялся римлянами в строительстве, в артели флорентийцев о нем, надо думать, не слышали, поскольку Гирландайо, как и большинство тосканских фрескистов, готовил штукатурку на основе песка, а не пепла. Но очевидно, Микеланджело выбрал пуццолан из-за его особых свойств. Этот черный пепел с Везувия был ключевым компонентом при строительстве широких сводов и куполов в древнем Риме – именно благодаря ему многие из них дошли до нас в относительно целом виде по прошествии более чем тысячелетия. Примешивая вулканический пепел в строительные растворы, римские строители получали прочные, быстро застывающие и практически водонепроницаемые разновидности цемента. Если обычные штукатурки застывали, только когда известь вступала в реакцию с атмосферным углекислым газом, пуццолан привносил в смесь еще один элемент – кремниевое соединение, или окись алюминия. Он воздействовал непосредственно на негашеную известь, независимо от контакта с атмосферой, так что достичь быстрого связывания можно было даже под водой.

Словом, пуццолан позволял получить штукатурку, идеально подходящую для римских дождей, когда с Альп налетает ветер трамонтана.

Возникшая проблема убедила и без того сомневавшегося в себе Микеланджело, что с задачей ему не справиться. Он даже воспользовался появлением налета как предлогом, чтобы бросить кисти и прекратить работу. «Я уже говорил Вашему Святейшеству, что живопись не мое искусство, – заявил он папе. – То, что я сделал, испорчено; если вы мне не верите, пошлите посмотреть».

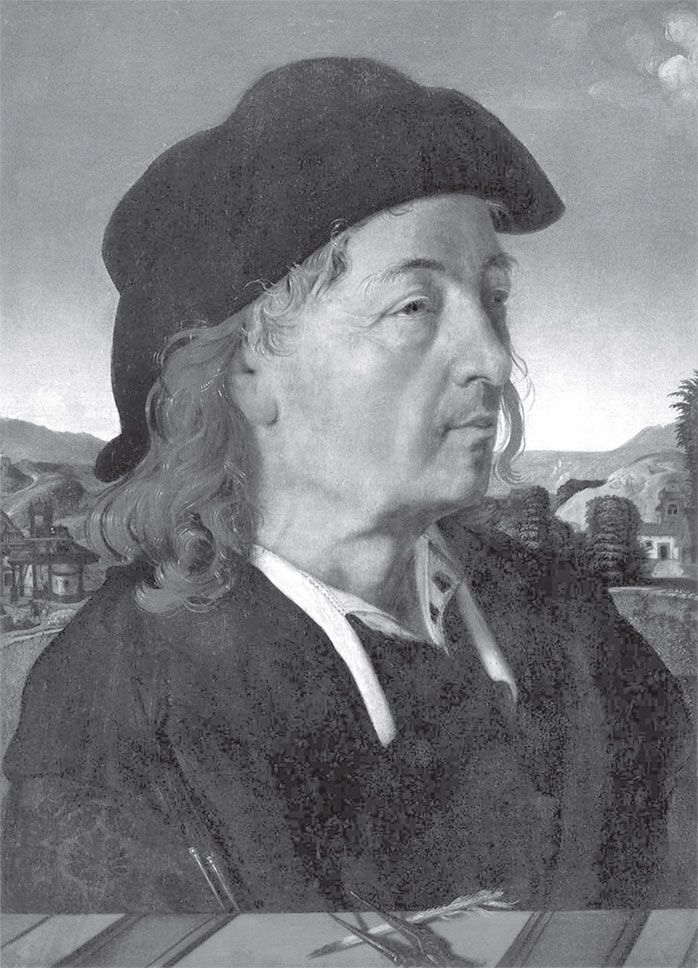

Джулиано да Сангалло, портрет работы Пьеро ди Козимо

После этого Юлий отправил в Сикстинскую капеллу архитектора Джулиано да Сангалло. Вероятно, его опасения были связаны не только с фреской Микеланджело. Он мог подозревать, что крыша капеллы таит серьезный дефект и, быть может, это снова дает знать о себе трещина, несколько лет назад повредившая фреску Пьерматтео и угрожающая целостности здания.

В 1504 году Сангалло отвечал за работы по укреплению кладки двенадцатью стальными прутьями, которые временно остановили смещение южной стены капеллы. Поэтому выбор кандидатуры для осмотра свода в 1509 году был вполне естественным. Но папа дал архитектору это поручение еще по одной причине: Сангалло входил в круг тех немногих людей в Риме, кому Микеланджело доверял. Художник грозился бросить заказ, и Юлий знал, что Сангалло, возможно, единственный, кто способен его умиротворить.

Сырость действительно могла проникнуть под своды Сикстинской капеллы из-за изъянов в кровле, и несколько лет спустя, в 1513 году, ее пришлось ремонтировать – тогда заменили двенадцать квадратных метров. Но причина всех бед, как убедился Сангалло, была проще. Хотя архитектор родился и обучался во Флоренции, в Риме ему довелось жить и работать много лет. Он занимался ремонтными работами в замке Святого Ангела и построил несколько церквей, а также, специально для Юлия, огромный дворец и гораздо лучше Микеланджело разбирался в местных строительных материалах. Известь для интонако в Сикстинской капелле получали из травертина – белого известняка, который добывали близ Тиволи, в тридцати двух километрах к востоку от Рима. Флорентийцы из артели Микеланджело, незнакомые с этим камнем так же, как и с пуццоланом, гасили известь, а затем разводили вулканический пепел большими объемами воды, чтобы смесь была достаточно пластичной. Но если пуццолан просыхал быстро, то травертин требовал намного больше времени. По незнанию Микеланджело и помощники накладывали штукатурку, когда слой еще оставался слишком влажным. В результате кристаллики соли возникли не столько от влаги, просочившейся снаружи, сколько оттого, что мастера не жалели воды, – как исправить эту ошибку, Сангалло им подсказал.

От другой свалившейся на Микеланджело беды – появления плесени – тоже нашлось средство. Наиболее обильно плесень, видимо, выступала в тех местах, где краски наносились после того, как просохла штукатурка, с использованием фиксатора в виде клея или растительного масла. В отличие от темперы или масляной живописи, при работе с фреской художники, как правило, разводили краски исключительно водой. Связующие вещества были излишни по той простой причине, что краски быстро впитывались в штукатурку и дополнительного закрепления им не требовалось.

Впрочем, порой живописцы поддавались искушению поработать а секко (a secco, «по сухому»), когда краски смешиваются с закрепителем и накладываются поверх уже просохшей штукатурки. Преимущество письма а секко в том, что эта техника позволяла расширить цветовой спектр, а главное, использовать более яркие минеральные красители – киноварь, ультрамарин и ярь. Палитра фрескиста была достаточно сдержанной, поскольку значительная доля ярких пигментов не выдерживала едких свойств богатого известью слоя интонако. К примеру, синий азурит, который иногда называют берлинской лазурью, в контакте с оставшейся в штукатурке влагой постепенно зеленел – это объясняет, почему небеса на фресках часто оказываются зелеными. Но еще более разительно менялся карбонат свинца, или, иначе, свинцовые белила: окислившись, краска чернела, светлые участки становились затененными, белоснежные одежды – черными, бледная кожа – смуглой, и, таким образом, вся фреска превращалась в своеобразное негативное изображение.

Поэтому, если живописцу нужны были яркие краски, такие как азурит или ярь, он брался за них только после того, как слой интонако успевал просохнуть. Правда, у этого приема был существенный недостаток. Дело в том, что различные виды клея и смол, использовавшиеся в качестве связующего в этих красках, уступали в прочности твердому как камень интонако: мазки, нанесенные а секко, разрушались первыми. Джорджо Вазари, предупреждая о коварстве этой техники, говорил, что «после таких поправок краски идут поволокой и вскоре чернеют. Посему пожелавший расписать стену пусть будет в деле решителен и фреску а секко не правит, ибо мастерство это обедняет, да еще и творениям век укорачивает».

Во времена Микеланджело, только соблюдая принцип «буон фреско» (buon fresco), то есть исключив любые добавления секко, живописец мог рассчитывать, что его виртуозный дар будет замечен и он сумеет достичь вершин. Заказчики часто желали получить по контракту самую что ни на есть долговечную буон фреско. В контракте Гирландайо с Джованни Торнабуони, например, значилось, что росписи в базилике Санта-Мария Новелла должны создаваться строго в технике буон фреско, и это условие артель мастерски выполнила. Но хотя Микеланджело повезло заполучить в собственную артель некоторых живописцев, учившихся у Гирландайо непревзойденной технике, он сам и его помощники добавили немало штрихов а секко, завершая «Всемирный потоп». Многим на примере комнатных обоев приходилось убеждаться, что плесень и грибок образуются на клейких веществах, контактирующих с влагой: точно такая же проблема встала перед мастерами в Сикстинской капелле. Появлению плесени надо было немедленно воспрепятствовать, иначе, так же как и соль, она разрушила бы фреску. Сангалло показал Микеланджело все, что следует знать, воюя с грибком, после чего художнику было велено продолжать работу. В Риме никто не собирался так легко освобождать его от обязательств.

Не исключено, что эпизод с появлением соли и плесени заставил Микеланджело скептически взглянуть на своих помощников. Говорят, что вскоре после начала работ, оставшись ими недоволен, он всех распустил и продолжал мужественно трудиться один. К появлению этого мифа во многом причастен биограф и друг художника Джорджо Вазари, который повествует о том, как однажды Микеланджело запер двери капеллы перед носом у явившихся на работу помощников и не желал их впускать. «А так как шутки эти, по их мнению, продолжались слишком долго, – пишет Вазари, – они смирились и с позором воротились во Флоренцию». И тогда, как утверждает Кондиви, Микеланджело продолжил расписывать плафон «без всяких помощников, даже не имея человека, растиравшего краски».

История эта не менее красива и не менее надуманна, чем легенда о том, что Микеланджело расписывал свод, лежа на спине. Маловероятно, что случай, о котором пишет Вазари, действительно имел место, тем более на раннем этапе, когда Микеланджело больше всего нуждался в помощи и чужом опыте. Верно, что никто из флорентийцев не оставался с ним от начала до конца работ в Сикстинской капелле. Граначчи нанимал людей на условии, подразумевавшем разовую выплату в размере двадцати дукатов каждому, оговаривая, что Микеланджело распустит их, как только перестанет нуждаться в помощи. Со временем их и правда заменили менее известные живописцы. Но когда им все-таки пришлось уехать из Рима, никто не воспринял это как личную драму или унижение, как пишет об этом Вазари, и многие из них не один год оставались в дружеских отношениях с художником.

Впрочем, один из помощников Микеланджело все-таки покинул Рим, не услышав добрых пожеланий вослед: в конце января во Флоренцию отправился Якопо дель Тедеско, да так и не вернулся. Микеланджело его отъезд не огорчил. «Он тысячу раз передо мной виноват, и я имел бы достаточно оснований, чтобы пожаловаться на него», – сетовал он в письме к Лодовико и просил отца не слушать Германца, что бы тот о нем ни говорил. Он опасался, что обиженный помощник бросит тень на его репутацию в родном городе, как Лапо и Лотти несколько лет назад. После того как этих двух золотарей рассчитали в Болонье, они прямиком направились к Лодовико с жалобами, призывая его поставить сына на место. Микеланджело очень хотел помешать Тедеско, который мог очернить его имя такой же ложью. «Сделайте так, как будто вы его не видите», – учил он родителя.

Среди прочего Тедеско раздражал Микеланджело жалобами на убогий быт мастерской на задворках церкви Святой Екатерины. И хотя художник сам возмущался схожими условиями в Болонье, к Германцу он особого сочувствия не испытывал. Видимо, помощника подвело то, что он, в сущности, был слишком похож на вечно всем недовольного Микеланджело.

Что касается бытовых условий в Риме, Тедеско был по-своему прав. Члены артели не только трудились бок о бок, но и жили вместе в суровой обстановке мастерской возле Пьяцца Рустикуччи, где толком и повернуться было негде, совсем как у Микеланджело в Болонье. Постояльцам помещения на тесных задворках под сенью городских стен, недалеко от заболоченного рва вокруг замка Святого Ангела, в окружении артелей каменщиков и плотников, создававших собор Святого Петра и «двор Бельведера», вряд ли была знакома атмосфера покоя и тишины. Не добавляли им бодрости и проливные дожди, барабанившие по крышам Рима всю осень и зиму, грозя затопить город.

Конечно, иногда устраивались пирушки, но в остальном обстановка мастерской, несомненно, была скудной, располагала лишь к работе и не предлагала ничего, кроме простейших удобств. Хоть Микеланджело и считал Буонарроти потомками высокородной династии, сам он жил не по-королевски. Совсем наоборот. «Асканио, – похвалился он как-то перед своим преданным учеником, – несмотря на то что я богат, я всегда жил как бедняк». К пище, например, он был безразличен, «питаясь скорее по необходимости, чем из любви к еде», так что часто подкреплялся лишь куском хлеба и вином. Скромный ужин он порой съедал за работой и, жуя горбушку, делал наброски или работал кистью.

Но непритязательность Микеланджело была ничто по сравнению с тем, как он соблюдал личную гигиену, а точнее сказать – ее игнорировал. «По натуре он был столь неаккуратен и груб, – писал Паоло Джовио в биографии художника, – что в доме оказывался сущим неряхой, так что лишил человечество многих учеников, которые могли бы продолжить его дело». Можно не сомневаться, что Микеланджело верно следовал совету отца. «Не пытайся себя обелять, – поучал Лодовико сына. – Другие пусть трут тебя до блеска, но сам – никогда». Даже Кондиви пришлось признать, что у художника были отталкивающие привычки, судя по свидетельствам о том, как он «спал обыкновенно не раздеваясь, с гетрами на ногах, которые он всегда носил… Случалось, что он не снимал их довольно долго и потом сдирал вместе с кожей, как со змеи». Отталкивающее зрелище даже для той эпохи, когда люди переодевались и посещали публичные бани не чаще раза в неделю.

Еще более неприглядным было отношение Микеланджело к окружающим. Конечно, он был способен на дружбу и товарищество. Помощников привезли в Рим из Флоренции именно потому, что это были его давние друзья и знакомые и ему нравилось их общество. Но нередко общество ему мешало: по натуре он был меланхоликом-одиночкой. Кондиви признает, что еще в юности Микеланджело прослыл bizzarro e fantastico, потому что «почти совсем отказался от общения с людьми». Как вспоминает Вазари, его замкнутость была не столько свидетельством высокомерия или мизантропии, сколько необходимым условием для создания великих произведений искусства, ибо он считал необходимым, чтобы художник «избегал общества», полностью отдаваясь своему делу.

Но то, что шло на пользу искусству, не всегда благотворно сказывалось на отношениях с другими людьми. Один из друзей Микеланджело, Донато Джанотти, рассказывал, как пригласил его на ужин и получил весьма резкий отказ: художник хотел побыть в одиночестве. Джанотти повторил приглашение, убеждая Микеланджело позволить себе приятный вечер – лекарство от забот и тревог бренного мира. И снова тот отказался, мрачно заметив, что не имеет желания радоваться, покуда мир остается обителью слез. Однако в следующий раз приглашение друга было принято, потому что, как выразился художник, «моя меланхолия, назовем ее помрачением, на время меня покинула». К собственному удивлению, он обнаружил, что может наслаждаться жизнью.

Удачно сложилось, что к моменту отъезда Тедеско у Микеланджело уже был на примете другой помощник, полная противоположность Германца. А позже, той же осенью 1508 года, к артели присоединился еще один выходец из мастерской Гирландайо – тридцатидвухлетний Якопо Торни, прозванный Индако (то есть индиго). Этот техничный, хотя и не особенно яркий живописец привлекал Микеланджело тем, что, подобно Граначчи и Буджардини, был словоохотлив, имел беззаботный нрав, и знакомы они были без малого лет двадцать. По сути, Индако был одним из самых близких друзей Микеланджело. «Никто не был ему приятнее и более по душе, – пишет Вазари, – чем этот самый Якопо».

Микеланджело с радостью поменял одного Якопо на другого – угрюмого и недовольного Германца на общительного и веселого Индако. Однако, несмотря на открытый характер нового помощника, выбор для Сикстинской капеллы был не самым удачным. Впервые Индако приезжал в Рим десятью годами ранее и работал с Пинтуриккьо над фресками в покоях Борджиа, что чувствительно задело Юлия. Затем живописец самостоятельно писал фрески в церкви Святого Августина близ Пьяцца Навона. Но после этого почти никак себя не проявил. «Многие годы работал он в Риме, – пишет Вазари, – или, лучше сказать, провел многие годы в Риме, работая там весьма мало». Даже по сравнению с Граначчи, привыкшим за все браться с ленцой, Индако был еще тот лодырь и работал, только «когда делать было нечего». Он заявлял, что заниматься трудом в ущерб мирским радостям не подобает христианину.

Его жизненная философия, должно быть, разряжала атмосферу в мастерской и на лесах, особенно когда работа не ладилась, но все же вряд ли человек с подобными воззрениями действительно помог бы Микеланджело создать плафонную фреску площадью больше тысячи ста квадратных метров для такого беспокойного и требовательного заказчика, как Юлий II.

Назад: Глава 10. Соперничество

Дальше: Глава 12. Наказание Марсия