Книга: Книга чая. С комментариями и иллюстрациями

Назад: Буддизм и индийское искусство

Дальше: Эпоха Нара (700–800)

Эпоха Асука (550–700)

Первый буддийский период в Японии начинается в 552 году, когда это учение было формально принесено из Кореи. Он получил название эпохи Асука, потому что тогда столица находилась в этой провинции до ее окончательного переноса в Нару в 710 году н. э. Эпоха характеризуется мощным влиянием на развитие Японии того изначального потока абстрактного идеализма, который через объединение Ашоки и Канишки принес воды новой веры в Китай.

Вполне можно предположить, что миссионеры Ашоки достигли Поднебесной империи еще во время правления первого тирана Цинь. Но если так, то они оставили мало следов. Исторические записи, которые мы можем достоверно датировать, начинаются около 59 года н. э., когда посол геттов (юэчжи), находившихся тогда, вероятно, под властью Канишки, передал китайскому ученому Цай-иню переводы нескольких буддийских сочинений. В 64 году н. э. Мин-ди, император Хань, увидел во сне огромное золотое божество и, проснувшись, спросил у придворных, что значит этот сон. Именно Цай Инь, который считался тогда очень крупным и уважаемым ученым, рассказал ему о западной вере – буддизме, и в следующем году его вместе с восемнадцатью последователями отправили к геттам; он вернулся в 67 году н. э. с буддийскими изображениями; с ним прибыли два монаха, Матанга и Харан, утверждавшие, что они родом из Центральной Индии. Письменные источники гласят, что их разместили во дворце для чужестранцев в Лояне, столице, потому что Китай в период Хань претендовал на господство над всем миром. Этот дворец впоследствии сделали монастырем под названием Храм Белой Лошади, и это место и сегодня еще можно увидеть в пригороде ставшего теперь небольшим Лояна, так богатого древними руинами. Имеется запись о том, что Матанга нарисовал на стенах дворца ступу, окруженную тысячей колесниц и всадников, напоминающую украшенные ступы и ограды из Шанти и Амаравати, которые, без сомнения, считались в те времена выдающимися. О привезенных тогда изображениях известно крайне мало.

Мин-ди, он же Лю Чжуан, а также Сянь-цзун (28–75) – император.Харан, Гобхаран, он же Дхармаратна, а также Чжу Фалан – индийский буддийский монах.

Буддийские священные тексты

Еще один монах, Ань Шигао, пришел из Аньси, земли парфян. За ним последовали другие буддисты из соседней страны геттов, и в 159 году н. э. из Индии через Кохинхину прибыло посольство. Эти наставники перевели те буддийские писания, которые принадлежали к первой стадии развития Северной школы (позитивному идеализму), а к концу III века был завершен перевод Сутры Амида.

Ань Шигао (конец II – начало III вв.) – буддийский наставник, первый известный переводчик буддийских текстов на китайский язык.Кохинхина – название юго-восточной части полуострова Индостан, принятое в исторической географии.Позитивный идеализм – так автор условно называет все течения в буддизме, настаивающие на познаваемости вещей, но как выражающих дхарму, то есть идеальное состояние бытия, предназначение бытия, и потому признающие богов как самостоятельные сущности.

Слово амитабха означает неизмеримый свет и представляет собой идею безличного божественного – видение великого Вечного, известного как Брахман в индийских Упанишадах – в отличие от персонифицированного (личного) божественного, представленного Шакьямуни. Это фундаментальное различие отличает северную школу буддизма от южной. Южная стремится к нирване, или свободе от мира относительности, как к конечной цели достижения, тогда как Северная рассматривает нирвану как начало новой славы. Первым эту идею разъяснил Ашвагхоша, и это наше общее наследие той ранней индийской философии, развитием которой является буддизм.

Древо буддизма постепенно пускало корни в Китае, когда мощный и неожиданный толчок к его росту дал набег на север страны племен хунну, живших там, у границ, и основавших так называемую Северную династию. Дело в том, что в этих племенах, обитавших среди диких степей, уже были приверженцы веры, хотя они исповедовали ее в форме, окрашенной суевериями и предрассудками, естественными для их варварского состояния, и очень отличающейся от того ее варианта, который своей философской обоснованностью и близостью идеям Собеседников привлекал цивилизованный мир, находящийся под властью Южной, или местной, исконной, династии.

Фо Ту-чэн

Ту-чэн, наставник, который, как говорят, был индийским монахом, оказал существенное влияние на свирепых и непокорных воинов хунну. Утверждают, что он обладал сверхъестественными способностями и внушал благоговение людям, которые, по свидетельствам, никогда не осмеливались даже плюнуть в его сторону. С помощью своего личного влияния он смог остановить многие проявления жестокости и кровопролития во времена Северной династии Чу. Его ученик Даоань отправился на юг и вместе с Юанем способствовал распространению веры в Будду Амиду, или поиску спасения посредством созерцания и молитвы идеальному Будде Западных Небес. Кумараджива, сын отца-гетта (юэчжи) и матери-индианки, и, как предполагалось, уроженец Корсара (Восточного Туркестана), был настолько известен в свое время, что император Севера отправил армию, дабы привезти его в качестве наставника в Китай, куда он и прибыл в 401 году н. э. Он посвятил себя бесчисленным переводам буддийских текстов и заложил основу той буддийской учености, которая достигла в конце VI века пика своего развития в Чжии, что в горах Тяньтай.

Ту-чэн (232–348) – буддийский монах, учился в Кашмире, в 310 году прибыл в Лоян, активно распространял буддизм в Китае.Даоань (312–385) – китайский мыслитель, первый китайский патриарх буддизма.Хуэй Юань (334–416) – ранний китайский буддийский священник, сформировавший религиозное общество монахов, поклоняющихся Будде Амитабхе (Амиде); впоследствии это привело к созданию культа Чин-дю (Чистой земли), который сегодня является одной из популярных форм буддизма в мире.Кумараджива, он же Цзюмолоши (344/350–409/431) – буддийский монах, один из четырех крупнейших переводчиков буддийских сочинений на китайский язык.

Пути распространения культуры

Длительная история долгой череды серьезных наставников, подразумевающая постоянный поток странствующих мыслителей из Индии в Китай на протяжении этого периода, поднимает интересный вопрос о способах их передвижения. Похоже, что помимо морского пути от побережья Бенгалии через Цейлон до устья Янцзы существовало два больших сухопутных пути, которые оба начинались в Дуньхуане в Китае, около пустыни Гоби, и разделялись перед Амударьей на северный и южный проходы к Тянь-Шаню и далее к Инду. Посольства, вероятно, путешествовали по морю.

Здесь мы и находим ключ к великой эпохе, когда северо-западная Индия была узловой точкой между двумя империями и находилась в центре оживленного движения и общения путешественников, паломников и торговцев, которые способствовали общему культурному обмену. Вероятно также, что секрет утраты Востоком его престижа заключается в мусульманском завоевании Индии, заставившем замереть этот обширный обмен с обеих сторон; теперь средиземноморские и балтийские народы начали считать весь Восток лишь жертвой «задержанного, запоздалого развития».

Художественные искания этого периода многочисленны, и некоторые из них имеют поистине огромный масштаб. Но главной идеей нации, которая допустила буддийские образы в даосский пантеон, похоже, было облачение индийской религии в китайские одеяния периода ханьского искусства, и это очень напоминает то, как в стиле римской архитектуры и скульптуры создавались ранние христианские храмы и иконы.

Что касается строительства, как отмечалось ранее, китайские дворцы в порыве отречения от прошлого были сразу же преобразованы в буддийские храмы: в них проводились незначительные изменения – только те, которые соответствовали новым потребностям. Форма ступы тоже эволюционировала и еще во времена Канишки приобрела несколько ярусов, а затем, приспособившись к китайскому стилю и особенностям деревянной архитектуры, стала деревянной пагодой, которая по сей день известна в Японии. Существует два вида пагод: прямоугольный и круглый, в виде цилиндра; последний все еще сохраняет первоначальную форму купола.

Первая пагода, построенная Рёкэном в 217 году н. э. из дерева, наверняка создавалась по образцу многоярусных башен, существовавших при династии Хань, отличаясь от них лишь дискообразными украшениями шпилей, первоначально выполнявшихся в виде навеса или зонтика; такого рода эмблемы символизировали власть, а их количество обозначало духовный ранг: три указывали на святого, девять – на верховного Будду. Деревянные пагоды, построенные в начале VI века, некоторые описания которых, к счастью, сохранились, кажется, все больше и больше следовали индийским декоративным канонам: мы читаем, например, о большой вазе наверху, и это поразительно напоминает сделанные Чэнь И (Сюань-цзаном) описания украшений ступы Бодх-Гая, построенной в том же веке Амарасингхой, одним из так называемых Девяти драгоценных камней учения при дворе Викрамадитьи.

Скульптура

Развитие скульптуры, по всей видимости, следовало параллельному курсу. Китайское сознание поначалу воспринимало индийский стиль как диковинный и чуждый, и скульпторы, такие как Тай Ань-дао, в IV веке посвятили себя разработке нового типа скульптуры, постоянно меняя ее пропорции. Тай Ань-дао так жаждал услышать честную критику, что вешал занавес за статуей и лежал за ним в течение трех лет, чтобы услышать замечания публики. По запискам странника Хокена (Фасяня) можно судить, что существовала особая школа китайской скульптуры: он описывает статуи некой пограничной страны как совершенно китайские по стилю, в отличие от индийского типа в других местах, и приписывает происхождение такого стиля влиянию оккупации территории китайским военачальником Роко, однако, по нашему мнению, не нужно смотреть на это иначе, чем как на внедрение скульптурного стиля, развитого геттами (юэчжи) в Пенджабе, следы которого видны даже в Матхуре. Действительно, сохранившиеся образцы этого периода следуют в основном, насколько нам известно, стилю эпохи Хань, что заметно в их общих чертах, драпировках и орнаменте.

Хокен (Фасянь) (337–422) – китайский буддийский монах, выявив некоторые неточности в китайских переводах буддийских сочинений, предпринял большое путешествие в Индию в поисках надежных списков этих сочинений, со спутниками занимался копированием буддийских книг, оставил «Записки о буддийских странах».Военачальник Роко – Люй Гуан (337–400), известный также по именами Тай-цзу и Иу-хуанди, основатель государства Поздняя Лян.

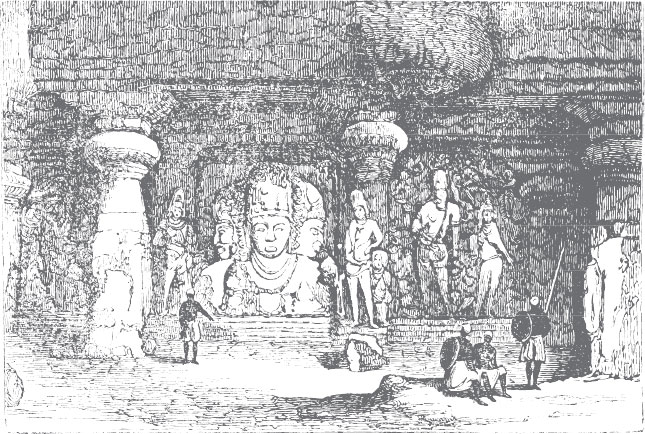

Изображения в руинах древних пещер

Наиболее типичные примеры, которые приходят на память, – это высеченные в скалах изображения пещер Луньмэнь, что близ Лояна. Они являются частью пещерных храмов, которые в 516 году н. э. были построены по приказу вдовствующей императрицы Ху. Это место, даже будучи сейчас в руинах, все еще производит очень сильное впечатление, так как оно не только представляет свою эпоху, но и само по себе является великолепным музеем, содержащим более десяти тысяч буддийских изображений, некоторые из которых относятся к эпохе Тан, другие – к более позднему даже, чем период Сун, времени; крайне важно, что они имеют достоверные датировки. Пещера следует за пещерой, и все с остроконечными куполами; скульптуры представляют собой различного типа барельефы, а главные фигуры композиций вырезаны так, что почти полностью отделены от скалы.

Один китайский поэт, посетивший это место, оставил надпись на скале: «Сами камни здесь состарились, достигнув состояния Будды». Природа здесь прекрасна: ниже обрыва, на котором высечены будды, несется бешеный поток Ихэ, а на противоположном берегу реки находится небольшой храм под названием Косандзи (Сяньшань). До сих пор здесь можно увидеть место, где стоял дом Хакуракутэна, нашего любимого поэта эпохи династии Тан.

Хакуракутэн, он же Цзуйинь сяньшэн («пьяный поэт»), Бо Цзюй-и, Бо Лэтянь, Бо Сяншань (772–846) – китайский поэт эпохи Тан, симпатизировавший буддизму. В поэзии обращался к народному языку, песням простолюдинов и бытовым сюжетам. Оказал большое влияние на японскую литературу эпохи Хэйан, именно как Хакуракутэн известен в Японии.

В эпоху Асука, когда буддизм впервые пришел в Японию, видное положение в государстве занимал род Сога, как и семьи Фудзивара и Минамото в последующие века. Род Сога являлся мощной силой в империи со времен их основателя, Таканоути-но Сукунэ, который был советником и первым министром императрицы Дзинго во время ее знаменитого военного похода в Корею. На более поздних изображениях он предстает в образе почтенного бородатого старца, держащего на руках младенца-императора. С этого времени и далее члены семьи передавали по наследству должность министра по связям с чужеземными странами, и традиции крови естественно привели их к любви и почитанию иностранной культуры и обычаев, тогда как другие представители местной знати стремились к строгому сохранению национальных традиций. Ответственность за управление в стране обычно возлагалась на могущественную аристократию, окружавшую трон и приводившую в исполнение указы императора от его имени. Эта система являлась пережитком того «Собрания богов», которые, как считалось, давали советы верховному божеству в Такамагахара.

Общественные волнения

Общественные волнения, сопровождавшие установление буддизма в Японии, стали, таким образом, вопросами ревности и соперничества между семьями Сога и Мононобэ. Представители Мононобэ являлись наследственными главнокомандующими территориальной армией, поддерживаемыми родом Накотоми, предками Фудзивара, которые, будучи первосвященниками, или, вернее, хранителями древних ритуалов, естественно придерживались старых представлений и восставали против новой религии. Члены рода Отомо, которые были наследственными командующими японским флотом, курсировавшим вдоль своих стоянок на корейском побережье, склонялись на сторону Сога, или, по крайней мере, сохраняли нейтралитет в споре. Эта разрушительная борьба за власть, завершившаяся превосходством семьи Сога, сопровождалась неизгладимым из памяти преступлением – убийством императора – и несколькими случаями свержений с трона, что до сегодняшних дней является предметом глубочайшей скорби для японцев; но в остальном эти события не отличалась от того, что происходило во время недавней реставрации Мэйдзи, когда прогрессивные деятели и консерваторы боролись из-за различия во мнениях относительно целей и методов существования государства, хотя и в более миролюбивом духе.

Императорская власть, ограниченная олигархическими притязаниями рода Сога, не могла наложить вето на претензии ни одной из сторон. Поэтому, когда на тринадцатом году правления императора Киммэя (552 н. э.) корейский правитель Сонмён отправил послов, которые привезли позолоченную бронзовую статую Шакьямуни, а также стяги, балдахины и различные буддийские сочинения, и, вручив дары, объявили: «Твой подданный Мён, царь Кудары, с почтением посылает тебе своего подданного Нориса Чхиге, чтобы доставить эту статую в твою империю, дабы учение могло течь и распространяться ко всем твоим границам, согласно повелению Будды, который наказывал, чтобы Его закон распространялся на Восток». Император, конечно, был рад получить дань, но ему пришлось колебаться, может он принять ее или нет. Он осведомился об этом у своих министров: Инамэ из рода Сога предложил поклоняться статуе, совершая надлежащие обряды, тогда как Окоси Мононобэ, отец Мория (чье имя наводило ужас на буддистов!) и Камако из семьи Накатоми предложили отвергнуть ее и изгнать самих послов.

Кудара, Пэкче (18 до н. э. (по преданию) – 660) – одно из трех древних корейских царств.

Император решил этот вопрос в духе терпимости, доверив статую Инамэ, и на время ее поместили в его усадьбе в Мукобаре. Но эпидемия и голод, которые свирепствовали в следующем году, дали повод врагам Сога для протеста, и они немедленно заявили, что все бедствия произошли из-за поклонения чужим богам. В результате они получили разрешение сжечь предметы нового культа и выбросить статую в ближайшее озеро.

Сиба Татто

Однако, похоже, что еще до прибытия официального посольства ко двору, буддийские монахи и изображения уже были известны в стране. Сиба Татто, родом из царства Лян в Южном Китае, глубоко верующий человек, дед знаменитого скульптора Тори, который является самой выдающейся фигурой в искусстве этого периода, переехал в Японию за тридцать один год до этого события, и его дочь стала первой монахиней, которая поклонялась буддийским изображениям. В 554 году н. э. прибыли корейские монахи Тамхе и Тосим. Также говорят, что десять лет спустя Тисо из Южного Китая привез изображения и скульптуры, и, несмотря на преследования со стороны консерваторов, культ набирал силу с каждым днем. Корейские правители Кудары (Пэкчэ) и Силлы соперничали друг с другом, посылая различные буддийские дары, и Умако, сын Инамэ, который сменил своего отца на посту первого министра, воздвиг буддийские храмы в 584 году.

Силла (57 до н. э. (по преданию) – 935) – одно из трех древних корейских царств.

Умаядо

Отметим, что 573 год примечателен рождением принца Умаядо, широко известного как Сётоку-тайси, святого правителя, который стал великим олицетворением первого буддийского просвещения. Будучи регентом при своей тете, императрице Суйко, он написал семнадцать статей японской конституции. Этот документ провозглашает обязанность преданности и повиновения императору, прививает конфуцианскую этику и делает особый акцент на величии индийского идеала, который должен пронизывать все в жизни народа; таким образом, конституция определила национальную жизнь Японии на тринадцать последующих столетий. Комментарии Сётоку-тайси к буддийским сутрам демонстрируют его замечательное знание китайского языка, а четкое и ясное изложение принципов Нагарджуны (II век н. э.) доказывает глубокое понимание учения и вдохновение, с которым принц подходил к буддийским текстам. Корейцам и китайцам книга казалась чудом. Смерть принца Умаядо в 621 году н. э. вызвала всеобщее отчаяние: люди били себя в грудь от невыразимой печали, которая была подобна горю ночи, если бы с неба украли луну. Все ремесленники и мастеровые до сих пор почитают принца как покровителя искусств, особенно в храме Тэннодзи в Осаке.

Сётоку-тайси (574–622) – японский принц, посмертное имя которого означает «Добродетельный»Суйко (554–628) – 33-й император Японии, первая женщина на японском троне; имела множество имен, такие как принцесса Нукатабэ и Тоёмикэ-касикия. При ней в 594 году буддизм был легализован в Японии.Уложение семнадцати статей (604) – древнейшая конституция Японии, основанная на положениях конфуцианства (единоначалие) и буддизма (гармония в делах).

В 588 году споры между соперничающими семьями достигли критической точки. Каждая семья стремилась посадить на трон сторонника своей собственной веры, что закончилось поражением Мория и Накатоми и последующим убийством императора, который решился возразить приказаниям Умако. Тогда Умако посадил на трон свою внучатую племянницу Суйко, которая также являлась внучкой императора. Ее долгое правление, с 593 по 628 год н. э., с принцем Умаядо в качестве регента, стало апофеозом первого буддийского движения, которое иногда называют в ее честь эпохой Суйко. Ее столица находилась в провинции Асука, примерно в двенадцати милях к югу от Нары, где со времен Киммэя жили императоры. К сожалению, в самой провинции Асука не осталось никаких свидетельств императорского пребывания, и с момента переноса столицы в Нару все там пришло в упадок. Несколько храмов в разных местах и немногочисленные мраморные фундаменты, разбросанные среди тутовых деревьев, – вот и все, что осталось от былого величия.

Гигантская бронзовая статуя

Единственным исключением является гигантская бронзовая статуя Анкоин на месте храма Асука-дэра, которая, как гласит история, была отлита на пятнадцатом году правления Суйко. Ее размеры были слишком велики, чтобы можно было свободно внести ее в двери великого храма, и этот процесс потребовал от скульптора Тори проявления немалой изобретательности, но за труды Тори вознаградили высоким придворным рангом, а также ему пожаловали обширные владения в провинциях. Статуя страдала от пожара и прочих стихийных бедствий, а однажды даже оказалась на грани полного уничтожения. Ее реставрация в ранний период эпохи Токугава оказалась неудачной: основные черты оригинала настолько стерлись, что только по рукам и рукавам, по лбу и ушам мы можем представить себе, как на самом деле выглядела эта знаменитая статуя.

Асука-дэра (596) – один из старейших буддийских храмов Японии.

К счастью для нас, был построен храм Хорюдзи близ Нары, недалеко от резиденции принца Умаядо, и здесь сохранилось богатство архитектуры и других искусств этого периода. В Кондо, или Золотом зале, все еще можно увидеть триаду Шакья, датированную 600 годом и отлитую Тори под руководством принца, и еще одну триаду, Якуси, датированную 625 годом; высота каждой из скульптур, включая нимб, составляет около семи футов. В этих статуях мы видим тот же стиль эпохи Хань, который заметен в высеченных в скалах храмах Луньмэнь более чем столетием раньше.

Статуя Каннон (Авалокитешвара), десять футов в высоту, выполненная из дерева и покрытая лаком, и, как утверждается, подаренная одним из корейских правителей, стоит в том же зале. Возможно, ее создали в той стране или, по крайней мере, ее сделал кто-то из многочисленных корейских мастеров, которые тогда стекались в Японию. Другая статуя Каннон, которую не выставляли на всеобщее обозрение в течение столетий, сохранилась в превосходном состоянии, – это Каннон из зала Юмэдоно в том же храме. По этим двум статуям мы можем судить о той совершенной чистоте выражения, которая характеризует стиль Хань, представленный в буддийском искусстве. Пропорции фигур не совсем точны: руки и ноги несоразмерны, а черты лица почти такие же жесткие и холодные, как у египетских скульптур. Тем не менее, несмотря на все недостатки, мы замечаем в этих работах дух особой утонченности и чистоты, который способно создать только глубокое религиозное чувство. Ибо божество на раннем этапе национального сознания виделось абстрактным идеалом, неприступным и таинственным, и даже его удаленность от натуралистичности придает искусству потрясающее очарование.

Каннон – японское произношение имени богини-бодхисатвы Гуаньинь, богини милосердия в китайском буддизме, почитание которой началось сразу с легитимацией буддизма в Японии. Далее Окакура дает свою реконструкцию культа Каннон.

Однако кажется, что японское сознание, с его врожденной любовью к красоте и конкретности, не могло удовлетвориться абстрактными типами, предоставленными ему китайскими и корейскими мастерами. Вот почему одновременно с ними мы видим новое направление в скульптуре, которое стремится к смягчению жестких контуров и улучшению пропорций. Типичным примером этого является деревянная статуя Каннон из Тюгудзи – женского монастыря, основанного дочерьми принца и относящегося к тому же храму Хорюдзи. Эта статуя, которая, как полагают, относится к концу эпохи Асука, прекрасна тонкими линиями и замечательными пропорциями, хотя ее создатель при этом строго придерживался стиля Хань. Помимо статуй Будды и Бодхисатвы, известны еще статуи девараджи, или «Хранители Закона», поддерживающие четыре стороны Вселенной; они сохранились в том же храме и называются «Четыре Царя Хранителя». Эти последние статуи подписаны мастерами Ямагути, Огути, Кусуси и Торико, первый из которых прославился и другими работами, поскольку был знаменитым художником в середине VII века. Одна примечательная особенность статуй заключается в том, что на металлической отделке, украшающей головные уборы и доспехи, все еще сохраняются старые орнаменты Хань, такие же, как найденные в ранних дольменах.

Единственный образец живописи этого периода, дошедший до наших дней, – это лаковые росписи святилища, принадлежащего самой императрице Суйко. Они являют собой превосходный образец ханьского стиля.

Тендзю-коко

Гобелен, представляющий Царство Бесконечного Блаженства, называемое Тэндзю-коко, – рай, в который, как считалось, перешел дух принца Умаядо, – и сегодня находится в Тюгудзи; в память о принце его соткали принцессы и их придворные дамы по рисунку одного из корейских художников; и это произведение расширяет наши представления о красках и рисунках того периода, которое мы получили в святилище Суйко.

Что касается архитектуры святилища, то она достаточно типична, а Золотой зал, Кондо, в целом соответствует общепринятому стилю, несмотря на то что столетие спустя его перестраивали. Пагоды соседних храмов, Хорюдзи и Хокидзи, также являются образцами стиля.

Примечания

Даты, являющиеся вехами японской истории, были несколько обобщены для целей настоящего очерка, поэтому было бы неплохо предоставить следующую краткую, но более точную сводку для использования ее в качестве справочного материала.

Эпоха Асука. Длилась со времени прихода буддизма в 552 году до восшествия на престол императора Тэндзи в 667 году н. э. В эту эпоху Япония во многом была подвержена влиянию мощного китайского буддизма при династии Тан в Китае.

Эпоха Фудзивара. От восшествия на престол императора Сэйва в 898 году до падения дома Тайра в 1186 году н. э. Эта эпоха характеризуется чисто национальным развитием буддийского искусства и философии под властью аристократии Фудзивара.

Эпоха Камакура, 1186–1394 годы. Со времени возвышения сёгуната Минамото в Камакуре до возвышения сёгуната Асикага.

Эпоха Асикага, 1394–1587 годы. Названа так по месту в провинции Мусаси, которое было первоначальной резиденцией той ветви семьи Минамото, которая образовала в то время сёгунат.

Эпоха Тоётоми и ранняя эпоха Токугава. Со времени возвышения Хидэёси в 1587 году до восшествия на престол сёгуна Ёсимунэ в 1711 году.

Поздняя эпоха Токугава. От восшествия на престол сёгуна Ёсимунэ в 1711 году до падения сёгуната в 1867 году. В эту эпоху наблюдается подъем среднего класса, также она характеризуется появлением реалистической школы в искусстве благодаря европейскому влиянию.

Эпоха Мэйдзи. Со времени вступления на престол правящего императора в 1867 году до наших дней.

Каннон. Это слово является сокращением от Кандзион, или Квандзидзай, что указывает на Авалокитешвару – божество, которое свидетельствует. Имя принадлежит одному из великих бодхисатв, который отказался от нирваны, пока не будет достигнуто спасение всей Вселенной. Каннон изначально задумывался в образе юноши, подобно христианской идее ангелов. Впоследствии Каннон стали представлять преимущественно в виде женщины и матери. Эта эманация проявляет себя в любом печальном крике и при виде того, что заслуживает жалости. У Каннон существует тридцать три формы, представляющие все грани существования. «Где бы ни пискнул комар, там есть я» – эту фразу можно считать ключевым изречением Сутры Лотоса. Он (или Она) представляет то удовлетворение, которое приходит до отречения. Поэтому он никогда не входит в нирвану, но всегда находится лишь в шаге от спасения. Не Будда, а Бодхисатва. В индийском буддизме он известен как Падмапани, Держатель Лотоса, в отличие от Ваджрапани, держателя молнии.

Назад: Буддизм и индийское искусство

Дальше: Эпоха Нара (700–800)