Книга: Книга чая. С комментариями и иллюстрациями

Назад: Эпоха Асука (550–700)

Дальше: Эпоха Хэйан (800–900)

Эпоха Нара (700–800)

Должна была родиться новая эра. Благодаря буддизму вся азиатская мысль устремлялась вперед, за пределы неясной иллюзии индийского Всеобщего Абсолюта, чтобы достичь высшего самораскрытия в самом Космосе. Вульгаризация этого импульса в последующие эпохи привела к его искажению, когда тенденция к жалкому и бесчувственному символизму заняла место непосредственного восприятия прекрасного. Но на тот момент Дух искал союза с Материей, и радость первого объятия разнеслась от Удджайна до Чанъаня и Нары через песни Калидасы, Ли Тай-бо и Хитомаро.

Удджайн – город в Индии, один из семи священных городов индуизма.Чанъань – город в Китае на Великом шелковом пути, столица нескольких древнекитайских государств, уже не существует. Известен подземным мавзолеем с огромной терракотовой армией.Ли Тай-бо, Ли Бо (701–762) – китайский поэт эпохи Тан, самый известный в мире китайский лирический поэт.Какиномото-но Хитомаро (конец VII – начало VIII века) – японский поэт, занимающий первое место в списке 36 бессмертных поэтов Средневековья.

Новая эра

Три великих политических деятеля открыли эру освобождения и величия. В Индии в VI веке Викрамадитья сверг господство хунну и пробудил на Севере чувство национального самосознания, крепко спавшее со времен Ашоки. Столетие спустя Ли Юань (Гаоцзу) (556–635), первый император династии Тан, преуспел в объединении Китая после трех столетий раздробленности под властью Шести династий и основал империю, вторую по масштабам после империи Чингисхана. Его современник, император Тэндзи, уничтожил наследственную власть аристократов и сплотил Японию непосредственно под сенью императорского трона.

Тэндзи, Тенти (626–672) – император, носил имя Кадзураги-но-мико, но, вступив на престол в 662 году, стал именоваться Тэндзи, что означает «Небесный мудрец».

В Индии также наступило затишье в дискуссиях об Абстрактном и Неизменном, которые начались с «Упанишад» и достигли кульминации в деятельности Нагарджуны во II веке; и мы улавливаем отблеск великой реки науки, которая никогда не перестает нести свои воды в этой стране. Ибо Индия раздавала всему миру свидетельства интеллектуального прогресса, начиная с добуддийского периода, когда она создала философию Санкхья и теорию атомов; в V веке ее математика и астрономия пережили расцвет в трудах Ариабхатты; в VII веке Брахмагупта сделал большой вклад в алгебру и провел серьезные астрономические наблюдения; XII век блистал славой Бхаскара Ачарья и его знаменитой дочери; и так продолжалось вплоть до XIX и XX веков, благодаря математику Рамчандре и физику Джагадишу Чандре Босу.

Санкхья (букв. «перечисление», то есть «рациональность») – дуалистическая философия в индуизме, признающая два начала, пракрити (материя) и пуруша (дух). Каждое из начал развивается независимо, под действием причинно-следственных связей, поэтому санкхья всегда склоняется к теизму или атеизму, не допуская чудесного вмешательства в порядок событий.Ариабхата (476–550) – математик и астроном, создатель математической школы. Автор наиболее авторитетного учебника, «Ариабхатия», в котором математика и астрономия излагались конспективно и в стихах (шлоках), преподавание математики в Индии поэтому часто представляло собой комментированное чтение «Ариабхатии».Брахмагупта (598–670) – математик и астроном, использовал алгебраические вычисления в астрономии, впервые описал гравитацию как силу притяжения, руководил обсерваторией.Бхаскара II Ачарья (1114–1185) – математик, астроном и поэт, его дочь – Лилавати, ее именем назван учебник Бхаскары по арифметике.Рамчандра Лал (1821–1880) – математик, журналист и переводчик, создатель нескольких журналов на урду, глава колледжа в Дели.Джагадиш Чандра Бос (1858–1937) – индийский (бенгальский) ученый-энциклопедист, писатель-фантаст, один из основоположников микроволновой оптики, считается одним из создателей радиосвязи наравне с Поповым и Маркони.

Эпоха научных изысканий

В рассматриваемую нами эпоху, начиная с деятельности Асанги и Васубандху, вся энергия буддизма была брошена на научное исследование мира чувств и явлений, и одним из первых результатов стала сложная психология, рассматривающая эволюцию конечной души в ее пятидесяти двух стадиях роста и окончательного освобождения в бесконечности. Вся Вселенная является в каждом атоме; следовательно, любое разнообразие одинаково достоверно; нет истины, не связанной с единством вещей; буддийская вера освободила индийское сознание в науке; и даже в настоящее время она настолько сильна, что способна избавить его от твердой скорлупы специализации со строжайшими научными определениями, которую создал один из ее сыновей, и перекинуть мост через предполагаемую пропасть между органическим и неорганическим мирами. Такая вера, кипевшая с начала ее зарождения энергией и энтузиазмом, была естественным стимулом для той великой научной эпохи, которая должна была произвести таких астрономов, как Ариабхата, открывших вращение земли вокруг своей оси, и его не менее выдающегося последователя Варамихира; эта вера подняла индуистскую медицину на высоты, возможно, благодаря открытиям Сушруты; и в конечном итоге дала Аравии знания, впоследствии обогатившие Европу.

Сушрута (VIII в. н. э.) – индийский врач, хирург, создатель пластической хирургии. В трактате «Сушрута-самхита» усовершенствовал гигиену, анестезиологию, впервые описал снятие катаракты.

Это также был век поэзии, отмеченный именами Калидасы, Банабхатты и джайна Равикирти, создавших то богатство образов и намеков, которое впоследствии облачило индуизм в пуранические знания.

Банабхатта (VII в.) – санскритский придворный поэт, отличавшийся цветастым стилем, наиболее известен его роман в прозе «Кадамбари» (по имени главной героини), незаконченный и дописанный его сыном.Джайн – последователь джайнизма, дхармической религии, возникшей одновременно с буддизмом, но требующей не только отрешенности, но и активной аскезы, самоистязания и строжайшего выполнения многочисленных предписаний, многие из которых совпадают с буддийскими. Также джайн – праведник и наставник в джайнизме, то же, что брахман в индуизме.Равикирти (VII в.) – придворный поэт, автор панегирических поэм.Пуранические – связанные с пуранами, основополагающими санскритскими космологическими и историческими текстами.

Буддийское искусство в то время склонно к выражению спокойствия, которое всегда возникает из слияния духа с материей, и ни одно из них не пытается подавить другое, в этом отношении искусство буддизма сближается с классическим идеалом греков, чей пантеизм привел их к сходному выражению. Скульптура par excellence (по преимуществу) является формой, наиболее подходящей для этой концепции, и каменные Будды в пещере Тин Тал в Эллоре, хотя и лишены гипсовых лепных украшений, которыми они были изначально покрыты, прекрасны и величественны, а также отличаются гармонией пропорций. В них мы видим источники вдохновения скульпторов эпох Тан и Нара.

Индия и Китай

В Китае династии Тан (618–907), обогащенной свежей татарской кровью во времена предыдущих Шести династий, теперь начинается новая жизнь, которая объединила Хуанхэ и Янцзы. Связь с Индией становится проще благодаря расширению империи на Памир, а число паломников в страну Будды, равно как и приток индийцев в Китай, растет с каждым днем. Чэнь (Сюань-цзан) и Чжоу И (И Цзин), будучи известными своими записками, являются только двумя людьми среди потока бесчисленных путешественников, поддерживающих связи этих двух стран. Недавно открытый путь через Тибет, завоеванный Тай-цзуном, добавил четвертый маршрут к прежним путям сообщения, идущим через Тянь-Шань и по морю. В Лояне одновременно находилось более трех тысяч индийских монахов и десяти тысяч индийских семей, желавших принести свою национальную религию и искусство на китайскую землю; об их огромном влиянии можно судить уже по тому, что они дали фонетические значения китайским идеограммам, начав движение, которое в VIII веке привело к созданию современного японского алфавита.

Память о замечательном энтузиазме, рожденном посредством смешения континентальных культур, сохранилось в Японии до сих пор в виде остроумной народной легенды о трех путешественниках, встретившихся в Лояне. Один пришел из Индии, другой – из Японии, а третий – из самой Поднебесной. «Мы все встретились здесь, – сказал последний, – будто для того, чтобы сделать веер. Для этого китаец предоставит бумагу, ты, из Индии, – раздвигающиеся палочки, а японский гость – маленький, но необходимый стержень для скрепления!»

Великая гармония

Это был век терпимости к чужому, которую можно было ожидать везде, куда проникал индийский дух, когда в Китае в равной степени уважали конфуцианцев, даосов и буддистов, когда отцам-несторианцам позволяли проповедовать свою веру, как свидетельствуют таблички в Чанъане, и когда зороастрийцам было разрешено отправлять культ почитания огня в важных городах империи, и они оставили следы византийского и персидского влияния в китайском декоративном искусстве – все было так же и в Индии, где Яшовардхана и Силадитья из Каннауджа одинаково почитали брахманов, джайнов и буддистов. Таким образом, три потока китайской мысли текли бок о бок, и Тосими, Ли Бо и Мо Цзе, которые представляют поэтические идеалы трех соперничающих концепций. Тем не менее они также указывают на великую гармонию эпохи Тан, ассимилирующая идея которой была ранее выражена у Ван Дуна, учителя Вэй Чжэна, главного советника самого Тай-цзуна. Эта гармония предвосхитила неоконфуцианство, зародившееся при последующей династии Сун в Китае (960–1280), когда конфуцианство, даосизм и буддизм образовали единую национальную целостность.

Силадитья – именование в некоторых буддийских источниках Харшаварадхана из Каннауджа.Тосими, Цзымэй, он же Ду Фу (712–770), – один из крупнейших поэтов Китая.Мо Цзе, Ван Вэй (669–759) – китайский поэт, живописец, каллиграф и музыкант.Ван Дун, Ван Тун, а также Чжунъянь, или Мастер Вэньчжун (684–617), – китайский политик и философ времен династии Суй.Вэй Чжэн, Сюаньчэн (580–634) – китайский политик и историк, служил канцлером при династии Тан, советник Тай-цзуна (599–649).Династия Сун правила в Китае с 960 по 1280 год н. э.

Буддизм, преобладающий импульс эпохи, находился на второй индийской (монашеской) стадии. Чэнь И (Сюань-цзан) был учеником Шилабхадры, последователя Васубандху, и благодаря замечательным переводам и комментариям своего наставника он, вернувшись из Индии, открыл новую школу, известную как Хоссо (Фасян), идеи которой, как нам кажется, бытовали и раньше, до него. Сяньшоу с помощью Гиссананды из Центральной Индии и Бодхиручи из Южной Индии развил это движение и в начале VIII века основал школу Кэгон, которая ставила своей целью полное слияние разума и материи. Интеллектуальные усилия этого времени были тесно связаны с современной наукой, а искусство в значительной степени отличалось стремлением к визуализации необъятности Вселенной, опирающейся на Будду и сосредоточенной на нем. Поэтому в искусстве прослеживается тенденция к колоссальным размерам. Изображения Будды становятся огромными статуями Будды Рошана (Вайрочана). Рошана – это Будда Закона в отличие от Будды Милосердия, которым является Амида, и Будды Приспособления, который и есть сам Шакьямуни.

Шилабхадра (529–645) – буддийский монах и философ, настоятель монастыря Наланда в Индии и наставник буддийского монаха Сюань-цзана.Васубандху (316–396) – индийский философ, буддийский монах, энциклопедист.Сяньшоу, он же Фацзан (643–712), – буддийский монах, основатель одной из школ в традициях махаяны.Бодхиручи, он же Путилючжи (508–537), – буддийский монах и переводчик, создавший своими переводами школу дилунь-цзун, учившую о постепенном восхождении к нирване, потом школа эта влилась в школу хуаянь-цзун («школу цветочной гирлянды»).

Лучшим существующим образцом искусства того времени, на наш взгляд, является гигантский Рошана из пещер Луньмэнь, которые уже упоминались ранее. Эта статуя, напоминающая по стилю статуи Будды Эллоры, имеет высоту более шестидесяти футов и величественно возвышается на скалистом обрыве живописного склона в горах Луньмэнь, у подножья которого пенится водный поток.

Еще одного каменного Будду Рошана можно увидеть на реке Янцзы, ниже Данмалу, что близ Сякосянь. Он высечен из цельной скалы и сам по себе представляет гору, а о его размерах можно судить уже по тому, что на одном из завитков его головного убора выросла большая сосна, которая не кажется там чем-то несоразмерным и неестественным. Он сидит, как это принято, на лотосовом подножии, и поскольку статуя высечена из красного песчаника, черты лица его почти стерлись, хотя даже в первоначальном состоянии их, скорее всего, было трудно разглядеть из-за стремительного течения Янцзы у его основания.

Нара

В Японии император Тэндзи (Тэнти), который сокрушил дом Сога, установил личное правление императоров, дав начало новому режиму в 645 году, длившемуся до тех пор, пока члены рода Фудзивара, потомки Каматари, первого министра Тэндзи, снова не оттеснили трон на второй план, возвысив аристократическую власть. Провинциальными правительствами руководили назначаемые губернаторы, а не наследственные принцы, как в прежние времена; по образцу законодательства двора Тан был составлен кодекс законов, и правосудие отправлялось специальным корпусом судей. Страна наполнилась новой энергией. Были построены дороги; ввели более надежную систему пользования транспортными средствами: на маршрутах устроили специальные пункты со сменными лошадями; провели общую реформу внутреннего управления, хотя, возможно, пришлось пожертвовать отношениями с иностранными государствами. Япония росла и процветала, и в 710 году сочли необходимым основать на обширных равнинах Ямато новую столицу, ныне известную как Нара. Город стал крупным буддийским центром и позже приобрел достаточно силы и власти, чтобы угрожать трону и аристократии.

Японский монах Досё, став в Чанъане личным учеником Сюань-цзана, снова вернулся в Японию в 677 году. Именно благодаря ему мы можем судить о школах Хоссо и Кэгон и, таким образом, включиться во всеобщее развитие новых идей северной школы.

Досё (629–700) и Гёги (668–749) – монахи, много способствовавшие распространению буддизма в Японии в разных слоях населения.

Из всего вышесказанного естественным образом вытекает вывод о том, что искусство эпохи Нара является отражением искусства раннего периода правления династии Тан и даже имеет прямую связь с прототипами в Индии, поскольку, как гласят письменные источники, многие индийские художники приплывали в те времена к нашим берегам. Гумпорик, последователь великого китайского монаха Гандзина, основавшего тогда школу Винаи, был скульптором, предположительно родом с Цейлона, и сходство его работ с творчеством Анараджапуры говорит о том, что стиль Гупта доминировал тогда во всей Индии. Позволим себе надеяться, однако, что не только национальная гордость помогает нам находить в японской интерпретации этих художественных идей помимо абстрактной красоты индийской модели, развитой талантливыми мастерами династии Тан, присущие искусству эпохи Нара изысканность и совершенство, которые делают это искусство наивысшей формой выражения второй ступени азиатской мысли.

Гандзин, Цзяньчжэнь (688–763) – китайский слепой монах, познакомивший Японию с учением школы Риссю, школы буддизма, соединяющей аристократические и монашеские идеалы, уделяющей большое внимание чтению и медитации.

С этой точки зрения эпоха Нара примечательна богатством скульптуры, которая начинается с бронзовой триады Амида в Якуси-дзи и за которой следует триада Якуси из того же храма, созданная тридцать лет спустя и, несомненно, являющаяся лучшим ныне существующим образцом этого вида искусства. В связи с ними следует также упомянуть Каннон из Тоиндо и Шакью из Канимандзи.

Акуси-дзи – древний буддийский храм в Японии, в городе Нара; основан в 680 году императором Тэмму. Тоиндо – зал, или павильон, в храме Якуси-дзи.

Гигантские статуи

Однако эпоха больших бронзовых скульптур достигает кульминации в создании колоссальной статуи Будды Рошана из Нары, которая является самой большой в мире статуей, отлитой из бронзы. Сегодня она не кажется совершенной, так как дважды пострадала от пожара: один раз – в эпоху Тайра в 1180 году, когда были уничтожены голова и рука (хотя их восстановили в эпоху Камакура, и выполнивший реставрацию талантливый скульптор Кайкэй, судя по сохранившимся чертежам, хорошо сумел передать изначальные пропорции), а в следующий раз – во время гражданских войн в XVI веке. Вторая реставрация головы и руки, как мы их видим сегодня, датируется эпохой Токугава, двумя веками позже, когда скульптура находилась в невероятном упадке и художники утратили всякое представление о стиле и пропорциях первоначального периода. Но любой, кто видит статую, принимая во внимание вышеизложенные факты, не может не заметить потрясающей красоты и смелости замысла этой монументальной работы, несмотря на тесноту пространства, где находится шедевр и где ее могут посещать паломники. Первоначальное здание было на сорок пять футов выше и на восемьдесят футов длиннее нынешнего.

Кайкэй (конец XII в. – начало XIII в.) – выдающийся скульптор, отличавшийся мягкой по стилю пластикой и любивший декорирование, реставратор.

Мы обязаны идеей создания статуи императору Сёму и его великой императрице Комё, которые советовались с Гёги. Этот известный монах, путешествуя по всей Японии, рассказывал о повелении императора создать в Наре гигантскую статую Будды Рошана, он неизменно говорил: «Мы желаем, чтобы каждый крестьянин имел право добавить свою горсть земли или стебелек травы к могущественной фигуре», которая, как мы помним, задумывалась как центр буддийской вселенной. Мы до сих пор можем видеть на лепестках лотосового постамента различные буддийские миры, высеченные с большой точностью и тщательностью.

Обито Сёму (724–749) – 45-й император Японии.Комё (701–760) – представительница могущественного рода Фудзивара, вышла замуж за Сёму, когда тот был еще наследным принцем; в 729 году была названа «кого», то есть королевой-консортом, что давало ее детям преимущественное право на престол.

Дело всей жизни Гёги

Император, который публично называл себя «Рабом Триады», то есть Будды, Закона и Церкви, вместе со своими придворными помогал в возведении статуи. Говорят, что даже дамы самого высокого ранга носили глину для фигуры в своих парчовых рукавах, и церемония освящения статуи наверняка была впечатляющей; чтобы покрыть фигуру золотом, потребовалось более двадцати тысяч японских фунтов (рё) драгоценного металла. Будду окружал ореол, на котором были размещены триста золотых статуэток, не говоря уже о прекрасных гобеленах и тканях, чьи фрагменты сохранились до наших дней и свидетельствуют об их былом великолепии. В Японию прибыл брахманский монах по имени Бодхи. Умирающий Гёги приветствовал его как пришедшего из священной земли и, следовательно, более достойного, чем он сам, провести церемонию освящения статуи. Гёги умер на следующий день и смог увидеть завершение великого дела своей жизни.

Бодхисена (704–760) – мастер японской школы Кэгон, индийский буддийский монах, впервые совершивший в Японии обряд «открытия глаз Будды», то есть подрисовывания зрачков, что и освящало статую.

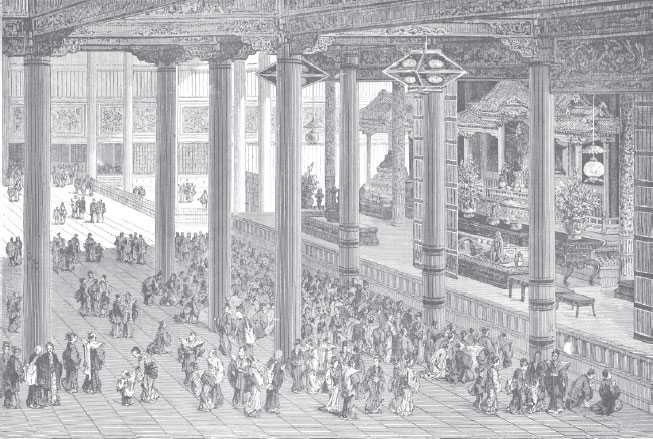

Это был век огромной буддийской активности. Среди семи храмов в Наре, которые соревновались друг с другом в великолепии, Сайдай-дзи выделяется совершенной архитектурой; он окружен золотыми фениксами с колокольчиками во рту. Люди начали говорить, что он сотворен с помощью магии и достоин быть дворцом царя-дракона. Тогда приказали в каждой провинции страны построить по одному мужскому и одному женскому монастырю; они сохранились до наших дней, и их можно увидеть от самого Кисю до севера Муцу.

Сайдай-дзи, «Великий Западный храм» (середина VIII в., возможно, 765 г.) – буддийский храм, некогда бывший одним из Семи могущественных храмов Нары.

Императрица Комё сыграла большую роль в расширении и продолжении начинаний Сёму после его смерти. Ей помогала дочь Кокэн, которая взошла на трон после отца. Благородство души великой императрицы-матери можно ощутить, к примеру, в одном из ее самых простых стихотворений, когда, рассказывая о подношении цветов Будде, она произносит:

Если я все же сорву цветы,

Прикосновение руки осквернит их,

Потому я лишь смотрю на них,

Свободно растущих на лугах.

Ветер колышет цветы, а я подношу их

Буддам прошлого, настоящего и будущего.

Или вот эти строки, написанные в порыве страстного воодушевления:

Звук инструментов, возводящих статую Будды,

Пусть раздастся на Небесах!

Пусть звенит он по всей земле!

Ради отцов.

Ради матерей.

Ради всех людей.

Кокэн – принцесса Абэ, которая правила под именем Кокэн (718–728) и была 46-м правителем – императором Японии; известна также как Шатоку.

Здесь ощущается присутствие того же духа величия, что слышится в одах Хитомаро и других поэтов «Манъёсю» периода Нара.

Манъёсю, «собрание мириад листьев» – старейшая и наиболее авторитетная антология японской поэзии, составлена по образцу китайских антологий.

Кокэн

Императрица Кокэн, обладавшая поистине мужским умом, еще больше способствовала развитию буддийского искусства. Однажды, когда отливали статую царя – хранителя Сайдай-дзи – и работу никак не могли закончить из-за стечения каких-то неудачных обстоятельств, она взяла на себя руководство литьем расплавленной бронзы в форму, и работа была успешно завершена.

Говоря о произведениях этой эпохи, нельзя не упомянуть огромную статую Каннон из Сангацудо, на голове которой виден серебряный Амида, украшенный янтарем, жемчугом и драгоценными камнями.

Сангацудо – место, где находится храм Тодай-дзи, который как раз и известен огромной статуей Будды.

Живопись Нары, о которой мы можем судить по настенным росписям Хорюдзи, которые относятся, по нашему мнению, к началу VIII века, является высочайшим достижением и показывает, что японский гений смог внести свою лепту в изящную манеру настенной росписи пещер Аджанты. Пейзаж из императорской коллекции в Наре, нарисованный на кожаном чехле музыкального инструмента, называемого бива (очевидно, от индийского «вина»), настолько отличается от буддийского стиля как по духу, так и по исполнению, что дает нам возможность увидеть тончайшую чувственность лаосистской школы живописи династии Тан.

Сокровищница

Императорская сокровищница (Сёсо-ин, сокровищница храма Тодай-дзи в Наре) также весьма примечательна, поскольку содержит личные вещи императора Сёму и императрицы Комё, которые их дочь подарила Будде Рошана после их смерти и которым удалось дойти до наших дней в первоначальном виде. В коллекции хранятся их одежды, обувь, музыкальные инструменты, зеркала, мечи, ковры, ширмы, а также бумага и кисти, которыми они писали, и церемониальные маски, стяги и другие религиозные принадлежности, которые использовались в годовщины их смерти и которые дают нам возможность представить роскошь и великолепие реальной жизни почти двенадцать столетий назад. Стеклянные кубки, эмалированные перегородчатые зеркала, наводящие на мысль об их индийском или персидском происхождении, и бесчисленные образцы лучшего мастерства эпохи династии Тан превращают коллекцию в миниатюрные Помпеи или Геркуланум без пепла их катастроф. Благодаря строгим правилам, которые позволяют открывать сокровищницу только один раз в каждое правление и только для зрителей определенного ранга, все хранящиеся там сокровища находятся в таком превосходном состоянии, будто их изготовили не далее как вчера.

Назад: Эпоха Асука (550–700)

Дальше: Эпоха Хэйан (800–900)