Книга: Книга чая. С комментариями и иллюстрациями

Назад: Эпоха Нара (700–800)

Дальше: Эпоха Фудзивара (900–1200)

Эпоха Хэйан (800–900)

Идея союза разума и материи была обречена на то, чтобы еще сильнее укрепиться в японской мысли, пока не будет достигнуто полное слияние двух понятий. Примечательно, что это слияние было сосредоточено, скорее, на материи, и символ рассматривался как реализация, обыденное действие – как блаженство, а сам мир – как идеальный мир. В конце концов, никакой майи (иллюзии) нет. В Индии же такое восприятие физического и конкретного как сияющего таинства духовности, с одной стороны, ведет к тантризму и фаллическому поклонению, с другой стороны, как нам следует помнить, формирует живую поэзию дома и опыта.

Фаллическое поклонение. Традиция тантры регулировала и дисциплинировала в том числе сексуальные практики, видя в них одну из форм познания мира во всем его многообразии. Поэзия дома и опыта – это многообразие повседневного быта.

Жизнь саньясина не вписывается в такое понимание мира, и поэтому когда японский монах из школы Сингон пытается выразить в своем учении идею, что повседневная жизнь не есть подобие истинной жизни, а сама и является истинной жизнью, он в этот момент использует символические знаки домохозяина.

В этом слиянии духа и формы народные суеверия возводятся до той же степени достоинства и серьезности, что и настоящие науки. Нет такой деятельности, которая не могла бы привлечь внимание самых ученых умов. Таким образом, возвышенные мысли и утонченные эмоции демократизируются; люди накопили огромные запасы скрытой энергии, и это стало подготовкой к резкому подъему активности в науке и искусстве в более поздний период.

Новая волна

В эпоху, известную в японской истории как Хэйан (поскольку в 794 году н. э. столицу снова перенесли из Нары в Хэйан, или Киото), мы видим новую волну развития буддизма: она получила название Миккё, или эзотерическая доктрина, философская основа которой такова, что позволяет ей совмещать две крайности: аскетическое самоистязание и поклонение физическому экстазу.

Это движение возникло в Китае, и у его истоков стояли Ваджрабодхи и его племянник Амогхаваджра из Южной Индии; последний как раз и возвращался в Индию в 741 году в поисках таких идей. Этот период можно рассматривать как момент, в котором буддизм сливается с более мощным потоком индуизма, так что индийское влияние в то время является по-настоящему огромным – как в искусстве, так и в религии.

Амогхаваджра (705–774), китайское имя – Букун Цзинь Ган, японское – Фуку Конго, – монах, создатель школы тантрического буддизма в Китае.

Истинное слово

Обстоятельства появления школы в самой Индии неясны. Очевидные следы ее существования можно обнаружить даже в очень далекие времена, но ее систематизация завершилась, по-видимому, только в VII и VIII веках, когда возникла необходимость в объединении брахманических и буддийских доктрин. Это был период, когда «Рамаяна» приобрела окончательную форму как протест против аскетической жизни. В Японии новое философское учение стало шагом вперед по сравнению со школами Хоссо и Кэгон, которые говорили о союзе ума и материи, реализации Высшего Духа в конкретных формах, поскольку мыслители пошли дальше своих предшественников в стремлении продемонстрировать идею на практике, они заявили о происхождении своих идей от прямого общения с Вайрочаной, Высшим Божеством, одним из проявлений которого является Шакьямуни. Они стремились найти истину во всех религиях и учениях, каждое из которых, по их мнению, представляло собой разновидность собственного метода достижения высшего.

Союз разума, тела и слова считался наиболее важной частью в медитации, хотя любое из трех понятий, если довести его до предела, само по себе, способно привести к достижению наивысших результатов. Таким образом, Слово, или произнесение священных заклинаний, которое рассматривалось как находящееся на границе между разумом и телом, стали считать самым важным способом достижения результата, поэтому эту школу иногда называли «Истинным словом», или Сингон.

Искусство и Природа теперь предстали в новом свете, поскольку в каждом объекте содержится Вайрочана, Безличная Универсальность, высшая реализация которой должна была быть стремлением любого верующего. Преступление с точки зрения трансцендентного единства становилось таким же священным, как самопожертвование, а самый низший демон, следовательно, оказывался центром пантеона, как и высшее божество. Мельчайшие детали полагалось беречь и сохранять, ведь цель состояла в том, чтобы в любом объекте видеть всю жизнь, так как он есть воплощение Божества. А к мифологии начинают относиться как к сверкающей радуге, в которой любая точка в любой момент может стать центром, повергнув все остальные в подчинение ей.

Единое Видение

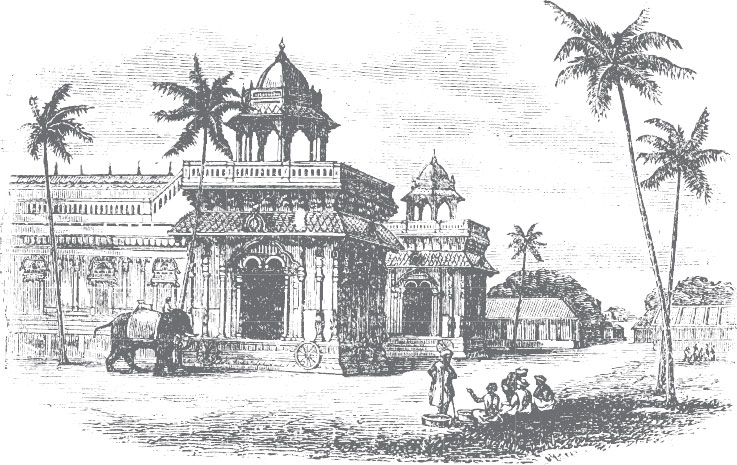

Идеи такого рода являются одним из многих возможных результатов великого индийского стремления к Единому Видению (Единомыслию, или Самадарсане). В то же время, как бы ни было это странно, несмотря на глубоко интеллектуальный анализ, присущий буддизму, научные идеи этой эпохи выразились в магии или изучении сверхъестественного. Возможно, так произошло потому, что философия, разделившая Существующее на пять элементов: землю, воздух, огонь, воду и нечто, понимаемое как Сознание, – и заявившая, что без последнего ни один из четырех не может существовать и что в каждом разрешаются все остальные, была слишком тонкой и сложной для понимания неподготовленными массами. Согласно учению этой школы, любое жизненное действие должно совершаться в соответствии с ритуалом. Так, например, индийская архитектура регламентировалась «Брихат-самхитой», составленной Варахамихирой, а правила скульптуры содержались в «Манасаре». Возводя храм, например, ачарья, или мастер, начинал с разметки земли, дабы здание находилось в гармонии с космосом; каждому камню надлежало иметь свое место, и даже мусор, оказавшийся внутри участка, указывал на несовершенства и недостаток умения мастера. Архитектура, скульптура и все устройство храма выражали идею Вселенной.

Брихат-самхита, букв. «большой сборник» – энциклопедия астрологических и хозяйственных вопросов, самое распространенное из сочинений астронома Варахамихиры.Манасара (ок. 700 года, есть датировки от V до XI в. н. э.), букв «мастер измерения» – наиболее авторитетный трактат по архитектуре и иконографии, иногда название считается псевдонимом автора трактата.

Именно под этим влиянием буддизм приобрел множество богов и богинь, чуждых самой вере, а их появление стало возможным благодаря новому учению – как следствие проявления изначальной высшей Божественности. Вот почему мы находим сейчас систематизированный пантеон, сгруппированный вокруг идеи Вайрочаны и имеющий четыре основных подразделения: первое – Фудо, второе – Хосё, третье – Амида и четвертое – Шакья, которые представляют (1) Силу, то есть знание; (2) Богатство (Изобилие), то есть творческое влияние; (3) Милосердие, то есть Божественный разум, нисходящий на человека; и (4) Работу (Занятие), или Карму – реализацию первых трех понятий в реальной жизни на земле, то есть Шакьямуни.

Фудо и Айдзэн

Таков абстрактный смысл символов. Если же говорить более конкретно, Фудо, Недвижимый (Неподвижный), Божество Самадхи есть внушающий ужас облик Шивы, великое видение вечной синевы, поднимающейся из огня. В соответствии с индийскими представлениями того периода, у него сверкающий третий глаз, трезубец и кольцо-аркан из змей. В другой форме – это Кодзин, Свирепое Божество (Рудра?), или Макейшура (Махешвара), он носит гирлянду из черепов, амулеты из змей и тигровую шкуру для медитации.

Параллельное ему женское божество – это Айдзэн, вооруженная могучим луком, имеющая львиную гриву и ужасная Богиня Любви, но любви в очень сильной и жесткой форме: ее очистительный огонь несет смерть и убивает возлюбленного, чтобы он мог достичь наивысшего.

Вайрочана вместе с Фудо и Айдзэн образуют триаду, символ которой – драгоценный камень Чинтамани, чья мистическая форма – круг, стремящийся превратиться в треугольник, ибо жизнь, как утверждается, никогда не заканчивается, но вечно стремится к совершенству, вверх, к высшим кругам реализации.

Индийская идея Кали также представлена Каритэймо, Матерью – Царицей Небес, которой ежедневно приносят гранаты, – интерпретация этого довольно странная: якобы древние кровавые жертвоприношения преобразовались в такую форму под буддийским влиянием. Сарасвати, или Бэнтэн, чья вина усмиряет волны; Компира, или Гандхарва, с головой орла, священная для мореплавателей; Китидзётэн, или Лакшми, дарует удачу и любовь; Тайгэнсуй, или главнокомандующий (Картикэя), приносит знамя победы; Сёдэн, Ганеша, с головой слона, Прокладывающий путь, с его приветствия начинаются все деревенские ритуалы поклонения и чью могучую силу сдерживает своими советами одиннадцатиголовая Каннон, теперь принявшая женский облик и выражающая индийскую идею материнства, – все это предполагает прямое перенесение индуистских божеств в буддизм.

Эта новая концепция божеств значительно отличается от прежней, так как ранние буддисты относились к божествам отстраненно, а теперь они обрели реальность, конкретность и зримость в представленных формах.

Доктрина Миккё

Художественные произведения этого периода наполнены сильным пылом и близостью к божеству, которых не было ни в одну другую эпоху. Напомним, что доктрина Миккё в Китае связана с именем Ваджрабодхи, который прибыл в эту страну в 719 году и перевел сутру о Йоге, и за ним последовал Амогхаваджра, принесший дополнительные знания по возвращении из Индии в 746 году. Знакомство Японии с доктриной начинается с Кукая, которого обучал Кэйка, ученик Амогхаваджры. Говорят, что эти учителя обладали магическими силами и пользовались большим уважением. Предполагается, что Кукай, одна из величайших фигур в японском буддизме, до сего дня сидит и медитирует на горе Коя с тех пор, как он, будучи йогом, вошел в Самадхи в 833 году. Работы Кукая весьма многочисленны: нарисованные им «Семь Патриархов школы Истинного слова» теперь хранятся в храме То-дзи среди его бесценных сокровищ; это произведение явно указывает на мужество и величие своего выдающегося творца. Его непосредственные ученики Дзитиэ, Дзикаку и Тисё, изучавшие доктрину в Китае, значительно развили это направление. Вероучение и храмы раннего периода эпохи Нара в основном поддались новому влиянию, поскольку его всеобъемлющий взгляд не порождал никакого конфликта с предыдущими догматами.

Кукай, «море пустоты», он же Дзэнцу-Дзи, Сануки (774–835) – монах, крупный религиозный и культурный деятель Японии; носил титул Кобо-дайси, то есть «Великий Учитель».Кэйка, Хуэй Го (743–805) – буддийский монах.Гора Коя-сан – центр школы Сингон, на горе много храмов и монастырей этой школы.Самадхи – здесь образ высшей степени медитативной сосредоточенности. Далее Окакура дает свое объяснение этого термина.То-дзи – буддийский храмовый комплекс, который в период Хэйан обеспечивал военную защиту Киото.

Искусство эпохи Хэйан

Одним из лучших образцов скульптуры этого периода является Будда Якуси, Великий Целитель, высеченный по приказу Кукая; статуя сейчас находится в храме Дзингодзи близ Киото. Еще следует назвать одиннадцатиголовую Каннон из Тогандзи в Оми, которая приписывается Сайтё – великому сопернику Кукая. Мы также можем упомянуть Нёрин Каннон из храма Кансиндзи и грациозную Каннон из Хоккидзи в Наре.

Дзингодзи, букв. Храм доброго света – буддийский монастырь, основанный в 644 году.Сайтё (767–822) – основатель школы тэндай-сю (школы Лотосовой сутры) в Японии. В этой школе разрабатывалось учение о Хонгаку – «реальном просветлении», когда просветление понималось не как цель аскетических усилий, а как субстанция вещей. В любой вещи и в любом человеке есть непоколебимая сердцевина, которая и есть будда.

В живописи самыми выдающимися произведениями кисти эпохи являются двенадцать дэв Кукая, хранящиеся в настоящее время в храме Сайдай-дзи в Наре, и Рёкай Мандала из храма Сэндзюина в той же провинции.

Таким образом, искусство Хэйан благодаря своей конкретности является синонимом сильного и живого творчества. Оно наполнено энергией уверенности. Но оно не свободно, ему не хватает спонтанности и отрешенности великого идеализма. В то же время оно представляет существенный этап усвоения буддийских концепций. До этого момента они рассматривались и воспринимались как нечто отдельное от самого верующего. Теперь же, в их слегка более обыденном оживлении сознания эпохи Хэйан эта отдельность теряется, и последующая эпоха показывает их поглощение и затем их новое выражение в национальной жизни в качестве эмоций.

Примечания

Фудо. Недвижимый. Одно из индийских имен Шивы – Ачала, или Неподвижный.

Двенадцать дэв. Двенадцать дэв: Бонтэн (Брахма), сопровождаемый белой птицей Ха Куга, или Лебедем; Катэн (Агни); Ишана; Тайсяку (Индра); Футен; Бисямон, чья супруга – Китидзётэн (Богиня Удачи); Эмма (Яма), едущий на быке и несущий большой посох смерти, увенчанный двумя головами; Ниттэн, Бог Солнца; Гэттэн, Бог Луны; Суйтэн, Бог Воды, на черепахе; и Сёдэн (Ганеша).

Во время посвящения в монахи ачарья, или мастер, представлял Вайрочану; послушник – потенциального, то есть будущего Вайрочану; изображения двенадцати дэв развешивались по залу в качестве свидетелей-охранителей, а сзади устанавливалась ширма с изображением гор и водных потоков, за которой на ухо произносили тайные слова.

Самадхи, или реализация через концентрацию. Мы в Японии различаем три стадии, начинающиеся с транса сверхсознания (над-сознания), вызванного медитацией, и завершающиеся кульминационным союзом с Абсолютом, который совместим с обыденными занятиями, работой и является тем же, что и Братство Будды. Последняя стадия в Индии называется дживан-мукти.

Назад: Эпоха Нара (700–800)

Дальше: Эпоха Фудзивара (900–1200)