Книга: Книга чая. С комментариями и иллюстрациями

Назад: Лаоизм и даосизм – Южный Китай

Дальше: Эпоха Асука (550–700)

Буддизм и индийское искусство

Буддизм – это рост и развитие. Несомненно, сейчас уже трудно обнаружить алмазный трон первоначального просветления, поскольку он окружен лабиринтом гигантских колонн и затейливых портиков, которые возводили архитектор за архитектором, ведь каждый добавлял свою часть к зданию веры. Ибо не было ни одного поколения, которое не принесло бы свои собственные камни и черепицу, чтобы сделать эту крышу еще больше, предлагающую, как и само дерево Бодхи, просторное убежище человечеству. История рождения буддизма скрыта во мраке веков, как в Бодх-Гая. Гирлянды любви и благоговения покрыли его, а гордыня и благочестивые обманы окрасили в разные оттенки воды окружающего его океана, и теперь почти невозможно распознать различные потоки и течения, некогда бывшие его притоками.

Бодх-Гая – место, где под деревом Бодхи Будда достиг просветления, сейчас небольшой город в Индии, центр паломничества буддистов.

Но именно эта сила приспособления и развития составляет величие той системы, которая не только охватывает Восточную Азию, но уже давным-давно посеяла свои семена, чтобы они взошли затем в Сирийской пустыне, и в форме христианства она завершает теперь круговорот мира, благоухая свойственным ей ароматом любви и самоотречения.

Формы буддизма

Мысль великого Учителя принимала многообразные формы, соприкасаясь с различными национальностями и эпохами: она будто капли дождя, способные вызывать к жизни цветы самых разных климатических условий, и потому действительно трудно анализировать и описывать доктрину буддизма в истинном порядке ее развития. Ведь Азия огромна: одна только Индия больше, чем часть Европы, расположенная к западу от Вислы; и двадцать три индийских, двенадцать китайских и тринадцать японских школ с их бесчисленными ответвлениями, по которым более поздние исследователи любят классифицировать формы буддизма, взаимосвязаны больше по территориальному принципу, нежели хронологической последовательностью. Сами названия школ – Северная и Южная – подразумевают, что это верно в отношении двух основных ветвей вероучения.

Антитеза (противоположности)

Понятно, что в религиях, приписываемых конкретным основателям, должно быть два главных элемента: один – гигантская фигура самого Учителя, становящаяся все более ослепительной по мере того, как последующие столетия отбрасывают на его личность свой собственный свет, другой – исторический или национальный фон, который питает сознание Учителя. Если углубиться в психологию индивидуальности, то, на наш взгляд, будет разумным искать определенную антитезу, хотя и не обязательно антагонизм, между Учителем и его прошлым. Ведь он будет с наибольшей настойчивостью говорить именно о том, чего не обнаружил в общественном сознании. И только принимая в расчет его сознание, можно понять полный смысл его слов. Поэтому вполне возможно, что доктрина Основателя, вырванная из своей естественной среды, будет понята и развита в некотором смысле; и сам по себе такой способ, возможно, окажется верным, но он все же войдет в противоречие с другим потоком мысли, который столь же правильный, но намного более близкий к изначальному импульсу учения. Никто из изучавших связь между святым человеком и народом Индии, не может не понять действие этого закона. Самые поразительные отрицания там будут приняты провидцем как естественное свидетельство его собственного освобождения, и они обрушатся на общество во всей полноте их жизненной силы, ни на мгновение не нарушая того спокойного и упорядоченного опыта, через который они были достигнуты. Любой индийский мужчина или женщина падут к ногам какого-нибудь вдохновенного странника, который скажет им, что образа Бога не существует, что само это слово является ограничением, и далее естественным порядком последует излияние воды на голову лингама Шивы. Если же мы не сможем постичь секрет этого единения противоположностей, то взаимоотношения северного и южного буддизма собьют нас с толку. Ибо невозможно сказать, что одно из направлений учения истинно, а другое ложно, но совершенно ясно, что в опирающемся на более узкую основу южном буддизме мы слышим эхо самого великого голоса, одиноко вопиющего в пустыне среди тех, кто не знает, откуда он пришел и куда идет, в то время как в северной школе мы слышим Будду в его истинных связях, как вершину развития религиозного опыта его страны. Северный буддизм, таким образом, подобен некоему огромному горному ущелью, через которое Индия изливает свои интеллектуальные потоки на мир, и утверждение о том, что самый значительный вклад в доктрину был сделан в Кашмире (хотя может быть или не быть верным в том контексте, в котором оно появилось), совершенно точно по своей сути, причем оно даже глубже, чем подразумевают слова этой фразы.

Послание Свободы

В сущности своей, согласно обеим интерпретациям, послание Будды явилось вестью о Свободе Души, и услышавшие его были свободными детьми Ганга, уже напившиеся чистоты Абсолюта из Махабхараты и Упанишад. Однако очень важно, что кроме собственно философского величия этого послания, из глубины веков и через многообразные формы существования обеих школ мы слышим, как божественный голос, все еще дрожащий от безмерного чувства жалости и сострадания, прозвучал среди самого индивидуалистического народа в мире и возвысил бессловесную тварь до уровня человека. Во времена духовного феодализма, когда каста побуждает крестьянина при всей его нищете вести себя как лучший представитель человечества, мы видим, что Будда, в своем бесконечном милосердии, мечтает о том, чтобы простые люди объединились в одно великое сердце, и выступает как разрушитель социального рабства, провозглашающий равенство и братство для всех. Именно этот второй элемент учения, столь близкий идеям конфуцианского Китая, отличал его от всех предыдущих направлений развития ведической мысли и позволил мыслям Будды охватить всю Азию, если не все человечество.

Капилавасту, место рождения Будды, находится в Непале, и в те времена было даже более туранским, чем сейчас. Ученые иногда говорят о татарском происхождении Будды, так как племя сакья могло происходить из той же народности, что саки, или скифы, а откровенно монгольский тип лица в самых ранних изображениях Будды, равно как и золотистый или желтый цвет его кожи, описанный в первых сутрах, становятся замечательными доказательствами этого. Даоситы вообще порой заходят до смешного далеко: в книге «Лао-цзы Хуа Хо Цзин», или «Книге о том, как Лао-цзы обратил варваров», рассказывается, как сам Лао-цзы, таинственно исчезнув на заставе Саньгу-ань, отправился в Индию и там перевоплотился в Гаутаму!

На заставе… – по преданию, начальник далекой заснеженной приграничной заставы был последним, кто видел Лао-цзы; именно он потом говорил, что Учитель решил навсегда удалится от мира.

В любом случае вне зависимости от того, текла в его жилах татарская кровь или нет, он воплотил в себе коренную идею этого народа, и тем самым всеобщий и наиболее яркий индийский идеализм стал океаном, в котором смешались воды Ганга и Хуанхэ.

Свобода и рабство

Монашеская идея еще больше отличает буддизм от всех риши и саньясинов, которые проповедовали в лесах, но из-за духа крайней независимости стали лишь звездами, а не созвездиями. Существование буддийской церкви, матери всех церквей, как она есть, показывает двойственность буддийской мысли. Ибо организация саньясинов – это рабство освобожденных, а сама душа Веры – это поиск природы свободы от того страдания, которое называют жизнью.

Риши – в индуизме мудрецы-праведники.Саньясины – в индуизме следующие саньясе (индуистскому монашеству, «вхождению в новый мир»), отказавшиеся от имущества, странники.

Но в действительности и свобода, и рабство должны были стать элементами учения великого Мудреца. Чтобы выразить себя, Совершенству необходимо опираться на контраст противоположностей, и, провозглашая поиск единства среди многообразия, утверждение истинной индивидуальности одновременно во всеобщем и частном, мы можем постулировать различия между вероисповедованиями.

Лев Сакьи, встряхнув гривой, разгоняет пыль майи. Через препоны рабства он прорывается к формам и отрицает само их существование, поскольку он направляет душу к Вечному Единству. Это является основой атеистических формул поздней южной школы. В то же время радость и восторг единения с Абсолютом рождает огромную любовь к красоте и значимости вещей, а также влечет северных буддистов и их братьев – индуистов – к желанию украсить весь мир своими богами. Учение Будды, вероятно, передавалось в форме гатх или в какой-то родственной переходной форме раннего санскрита до пали. Но, если вспомнить заветы Будды, то он предписывал своим ученикам говорить на народных диалектах.

Атеистических – в некоторых направлениях буддизма само слово «бог» не имеет смысла, так как принципы всеединства не подразумевают обособления богов.Гатхи – ритмизированные изречения, легкие для запоминания.Пали (букв. «строка») – диалект, на котором написаны канонические тексты буддизма.

Раскол и школы

Различные толкования одной истины, облеченные таким образом с равным авторитетом в совершенно разные одежды, неизбежно приводили к раскольническим спорам. Сначала они касались в основном правил или ритуала, который являлся самым важным действием великого духовного Практика, но позже начали включать в себя обсуждения противоречивых философских точек зрения, что привело к разделению буддизма на бесчисленные школы.

Первоначальный разрыв, по-видимому, произошел между теми, кто представлял высшую культуру той индийской мысли, основанной на развитии Упанишад, и преемниками популярного толкования новой доктрины и ее ритуалов.

Первая стадия буддизма, сразу после нирваны, которая, как мы можем предполагать, датируется примерно серединой VI века до н. э., связана с господством первой группы и тем фактом, что ее лидеры, ранние патриархи Церкви, проповедовали систему позитивного идеализма, в то время как их оппоненты были заняты в основном деталями монашеского устава и дискуссиями о реальном и нереальном, что приводило по большей части к негативным выводам.

Ашока – великий правитель, объединивший Индию и распространивший влияние своей империи от Цейлона до границ Сирии и Египта, сознательно используя буддизм как объединяющую силу, прибавил авторитет своего личного влияния тем мыслителям, которые, по-видимому, были тесно связаны с северной школой, хотя с азиатской терпимостью он также покровительствовал их противникам и не преминул поддержать и религию брахманов. Его сын Махинд обратил в буддизм Цейлон, заложив там основы учения северной школы, которая все еще существовала в VII веке, когда Чэнь (Сюань-цзан) посетил Индию, пока несколько столетий спустя поток не принес из Сиама южную доктрину, которая, закрепившись, сохранилась здесь вплоть до наших дней.

Махинда, также Магинда или Махендра (ок. 282–222 гг. до н. э.), – сын древнеиндийского правителя империи Маурьев Ашоки. Обратил в буддизм царя Цейлона (царство Анурадхапура) Тиссу, который принял имя Деванампия, «милый богам».Сюань-цзан (602–664) – китайский монах, ученый, философ, путешественник и переводчик.

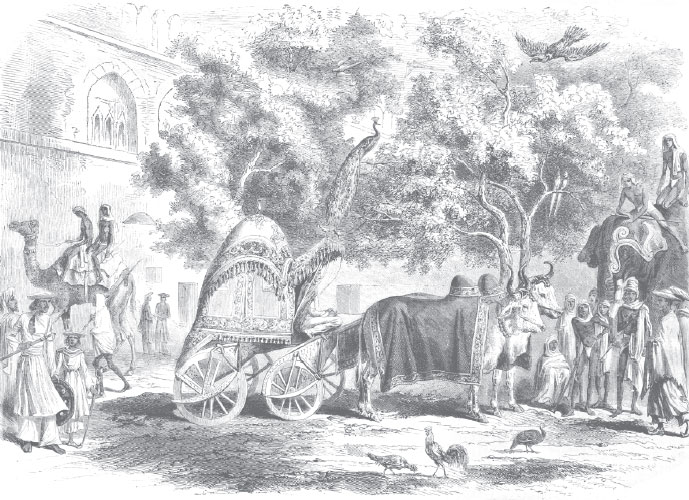

Северная Индия и Кашмир, где веру проповедовали непосредственные ученики Будды, сделались самым оживленным местом буддийской деятельности. Именно в Кашмире в I веке после Рождества Христова Канишка – правитель геттов, власть которого простиралась от Центральной Азии до Пенджаба и который оставил свой след в Матхуре, близ Агры, созвал большой Буддийский собор, что привело к распространению буддизма дальше, в Центральную Азию. Но все это было лишь продолжением деятельности, начатой Ашокой, великим потомком Чандрагупты.

Канишка (97–120) – потомок Куджулы Кадфмеса, основателя Кушанской империи.Чандрагупта Маурья (IV в. до н. э.) – первый объединитель Индии, основавший империю Маурьев.

Нагарджуна

Нагарджуна был индийским монахом, чье имя хорошо известно в Китае и Японии. Во II веке христианской эры он пошел по стопам наставников, известных как Ашвагхоша и Васумитра, последний из которых руководил Собором при Канишке. Нагарджуна завершил формирование учения первой школы буддизма с помощью восьми отрицаний и объяснения срединного пути, который лежит между двумя противоположностями, а также посредством признания бесконечного «я», великой души и света, который пронизывает Все. Эта доктрина не отрицается и Буддой из палийских текстов (южная школа), хотя он там провозглашает не-существование конечного «я». Тот факт, что память о Нагарджуне связана с Ориссой и Южной Индией и что его непосредственный преемник, Дэва (Арьядева) прибыл с Цейлона, показывает, насколько широки были границы влияния этой первой школы.

Ограда Ашоки

В Индии искусство раннего буддизма возникло как результат естественного развития художественного сознания эпохи эпоса, которая предшествовала ему. Бесполезно отрицать существование добуддийского индийского искусства, приписывая его внезапное рождение влиянию греков, как это обычно делают европейские археологи. Махабхарата и Рамаяна содержат частые и весьма существенные упоминания о многоярусных башнях, галереях с картинами и сообществах художников, не говоря уже о золотой статуе героини и великолепии личных украшений. Действительно, трудно представить себе, что все те века, когда странствующие менестрели пели баллады, которые позже стали эпосами, не знали поклонения изображениям, ведь наличие литературы, описывающей богов, означает соответствующие попытки пластической актуализации образов. Эта идея находит подтверждение в скульптурах ограды Ашоки, где мы видим изображения Индры и дэвов, поклоняющихся дереву Бодхи. Этот памятник также указывает на раннее использование глины, мастики и других недолговечных материалов, как это было и в Древнем Китае. Следы этого обычая мы находим еще и в период Гупта: на это указывает традиция покрывать каменное основание статуи мастикой или штукатуркой. Вероятно, ограда Ашоки первоначально имела похожее покрытие. Здесь нет никаких признаков влияния греков, и если уж непременно нужно установить связь с какой-либо иностранной школой, то это, безусловно, будет древнее азиатское искусство, следы которого можно найти у месопотамцев, китайцев и персов, хотя последние являются лишь ветвью индийской расы.

Очень высокая Железная колонна Ашоки в Дели – невероятное чудо литья, которое Европа, со всеми ее научными достижениями, не в состоянии повторить сегодня, как и двенадцать колоссальных железных изваяний – монументов современника Ашоки, китайского императора эпохи Цинь, доказывают существование в те времена искусного ремесла и огромных ресурсов. Слишком мало усилий тратится на воссоздание идеи того великого великолепия и деятельности, которые наверняка существовали, но более поздним векам достались лишь руины. Возможно, огромные пустынные пространства Курукшетры и стонущие сорняки Раджагрихи все еще лелеют память о древней славе, спрятанной от посторонних глаз.

Буддийское искусство

Изображения самого Будды, хотя отсутствующие в древних ступах и теперь неразличимые среди существующих образцов этого раннего периода, вероятно, были первыми работами его учеников, которые вскоре научились выражать его память в легендарных джатаки, описывая в них его идеальную личность.

Джатаки (букв. «рожденный») – древнеиндийские притчи о земных перевоплощениях Будды, анекдотичные и романные истории о представителях разных слоев общества, всего известно 547 джатак.

В Индии в период после царствования Ашоки буддийское искусство-деятельность переходит от примитивного типа к более свободным формам и более широкому охвату сюжетов, но при этом оно всегда остается верным национальной школе – будь то скальные храмы Ориссы, ограды Санчи или изящные очертания скульптуры Амаравати – кульминации искусства этой школы III века.

Руины и Матхуры, и Гандхары подтверждают общее направление развития художественного творчества, поскольку Канишка и гетты, навязывая свои монгольские черты индийскому искусству, могли лишь внести его в отсвет того общего древнего стиля, в котором при более глубоком и тщательном изучении, например Гандхары, выявится большая значимость китайских, чем так называемых греческих черт. Бактрианское царство в Афганистане было всегда небольшой колонией среди многочисленного татарского населения, и практически исчезло в последние века до христианской эры. Александрийское вторжение принесло расширение, скорее, персидского влияния, чем эллинской культуры.

Бактрианское царство – то же, что Греко-Бактрийское царство, эллинистическое государство, существовавшее с 250 года до н. э. до 125 года до н. э. в Средней Азии, со столицей в городе Бактра.

Вторая стадия буддийской деятельности (мы коснемся ветви китайско-японского развития в период Нара) начинается в IV веке при династии Гупта, которая смогла через ранее существовавший народ андрха объединить дравидийскую культуру Юга и культуру Чола.

Этапы буддизма

В этот период мы видим, как Асанга и Васубандху открывают школу объективного исследования – движение, поэтический импульс которого достигает необычайного научного выражения. Следует понимать, что буддизм, благодаря своему особому определению майи, является религиозной идеей, замечательно принимающей научные достижения, что блистательно демонстрирует данный этап буддийской деятельности. Это был век того великого интеллектуального подъема, когда пел Калидаса, а астрономия достигла высот при Варахамихире, и он продолжался до VII века, с центром учености и образования в Наланде.

Асанга и Васубандху – буддийские монахи IV века нашей эры, братья, основали в Индии школу Йогачара, или Читтаматра («только сознание»). Согласно учению этой школы, подлинную реальность нельзя выразить словами и даже осмыслить, но она может быть открыта только в экстатическом состоянии сознания. Только виджняна («различающее знание», букв. «раз-знание», рассудок) обладает настоящей реальностью, то есть логические операции, но производимые не нами, а как бы самим экстатическим опытом.Варахимихира (505–587) – индийский астроном, астролог и математик. Автор труда «Панча-сиддхантика», обобщившего достижения вавилонской и греческой математики. Давал натуралистическое истолкование мифологии, например, отождествлял обитель богов с полюсом. Также писал энциклопедические сочинения по ведению хозяйства и справочники по военной и брачной астрологии.

Искусство этой второй буддийской стадии нашло наилучшее отражение в настенной живописи Аджанты и в скульптурах пещер Эллоры, которые сейчас являются немногими сохранившимися образцами великого индийского искусства, которое, несомненно, благодаря бесчисленным путешественникам, послужило источником вдохновения для художественной мысли Китая эпохи Тан.

Третья стадия буддизма, эпоха уверенного идеализма, начинается с VII века и звучит доминирующей нотой вероучения, распространяя свое влияние на Тибет и становясь там, с одной стороны, ламаизмом, а с другой – тантризмом; достигнув Китая и Японии как эзотерическая доктрина, буддизм оказал значительное влияние на искусство периода Хэйан.

Именно тогда идеи южной школы буддизма, которая всегда шла бок о бок с параллельным учением, проникли в Бирму и Сиам и, вернувшись на Цейлон, поглотили остатки северной школы на этом острове, тем самым создав новый пласт индокитайского искусства, очень отличающийся по стилю от северного.

Индуизм – это та форма, в которую индийское национальное сознание стремилось превратить буддизм с тех пор, как он появился в качестве вероисповедания; теперь он снова признается всеобъемлющей формой жизни нации. Великое ведантическое возрождение гуру Шанкарачарьи есть ассимиляция буддизма и его появление в новой, динамической форме. И теперь, несмотря на разделение эпох, Япония кажется ближе, чем когда-либо, к родине учения.

Примечания

Духовный феодализм. Отсылка к идеалу брахманизма – совершенной культуры, укорененной и практикуемой в чрезвычайной простоте жизни. Деревенский житель-брахман может быть не только ученым в европейском университетском смысле этого слова, но и человеком со свободным разумом и характером. И при этом его гордость состоит в том, чтобы всегда оставаться тем же самым бережливым и скромным крестьянином. Гораздо больше термин применим к саньясину, который должен поклоняться бедности, как это делал св. Франциск Ассизский. Можно сказать, что в Индии, среди обеих этих групп, можно найти много людей, в отношении которых утверждение, данное в тексте, ни в коем случае нельзя считать преувеличением.

Франциск Ассизский (1181/1182–1226) – крупнейший мистик и общественный деятель итальянского Средневековья, основатель нищенствующего ордена, адаптировавший куртуазную поэзию для аскетических целей («обручившийся с Госпожой Бедностью»), проповедник, повлиял на искусство Раннего Возрождения, в частности, на создание рождественских вертепов и разработку сложных алтарных композиций.

Махабхарата. Эпос «Великой Индии», воспевающий войну между Куру и Пандавами. Эта война, вероятно, происходила за десять или двенадцать веков до Христа, и ее история до сих пор рассматривается как героическая в образовании индийских мальчиков из аристократических семей. Бхагавадгита входит в этот эпос как один из ее эпизодов, и можно сказать, что в этом коротком духовном гимне воплощаются все основные черты северного буддизма.

Упанишады. Были написаны не позднее, чем в период с 2000 по 700 год до н. э. Являются дополнениями к Ведам и образуют великую религиозную классику индуизма. Их темой является осознание сверхличного существования. По глубине и величию не имеют себе равных в литературе мира.

Рамаяна. Второй из великих индийских эпосов, повествующий о героической любви Рамы и Ситы.

Курукшетра, или Поле Куру. Огромная равнина в окрестностях Дели, где произошла восемнадцатидневная битва, описанная в Махабхарате. Именно здесь была произнесена Гита (Бхагавадгита). Теперь это только место паломничества.

Раджагриха. Древняя столица Магадхи, до того, как она была перенесена в Патну, в провинции, сейчас известной как Бехар, Индия.

Наланда. Великие монастырь и университет буддийского обучения, расположенные в окрестностях Раджагрихи.

Назад: Лаоизм и даосизм – Южный Китай

Дальше: Эпоха Асука (550–700)