Книга: Книга чая. С комментариями и иллюстрациями

Назад: Конфуцианство – Северный Китай

Дальше: Буддизм и индийское искусство

Лаоизм и даосизм – Южный Китай

Конфуцианский

Китай никогда не смог бы принять индийский идеализм, если бы лаоизм и даосизм, начиная с конца правления династии Чжоу, не подготовили бы психологическую основу для сосуществования этих двух полюсов азиатской мысли.

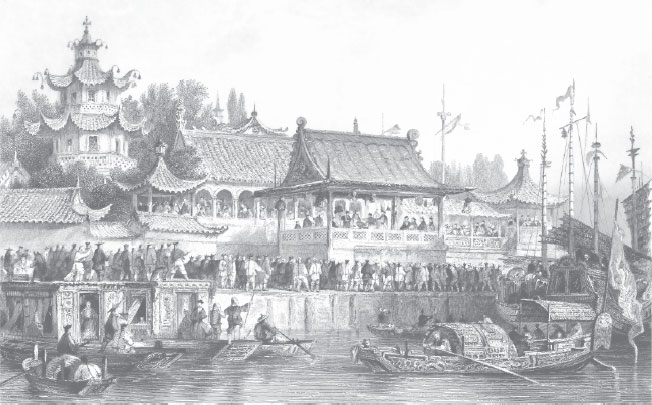

Янцзы не является притоком Хуанхэ, и всепоглощающего коллективизма земледельческих татар, поселившихся на берегах Желтой реки, никогда не было достаточно для того, чтобы увлечь дикие души их братьев, детей Голубой реки. Среди непроходимых лесов и туманных болот великой долины обитал народ, свирепый и свободолюбивый, не имеющий никакого чувства верности царям Чжоу северных провинций. В дни существования феодальных царств вожди горцев не допускались на собрания знати Чжоу, а их неотесанная внешность и грубый язык, которые северяне сравнивали с карканьем воронов, служили предметом насмешек еще в период династии Хань. Но этот южный народ, впитав постепенно культуру Чжоу, нашел свое собственное художественное выражение любовных чувств и идеалов в формах, значительно отличающихся от искусства их северных соотечественников.

Каркание воронов – в самых разных языках горских народов Европы и Азии часто встречаются гортанные согласные, цокающие согласные, привычка к крику и растягиванию гласных – жителями долин такие речевые привычки могут восприниматься как хищный или птичий говор.

Их поэзия, образцом которой считается творчество Цюй Юаня, которого вспоминают со скорбью, наполнена глубочайшим обожанием Природы, поклонением великим рекам, восторгом перед облаками и озерными туманами, любовью к свободе и утверждением собственной личности. Последнее потрясающе ярко передано в Дао Дэ Цзин, или Книге Благодати, созданной Лао-цзы – великим соперником Конфуция. В этом сочинении, состоящем из пяти тысяч иероглифов, мы узнаем о величии ухода в себя и освобождения своего «я» от пут условностей.

Цюй Юань, Цюй Пин (340–278 гг. до н. э.) – первый китайский поэт, чье существование засвидетельствовано письменными источниками; день ритуального самоубийства поэта (Дуань-у по китайскому календарю) отмечается как Праздник драконьих лодок.

Лао-цзы и Соши (Чжуан Чжоу)

Лао-цзы родился в тогдашней южной провинции Чу и являлся хранителем архивов династии Чжоу; несмотря на различие их учений, Конфуций почитал его как учителя и называл его «драконом», говоря: «Я знаю, что рыбы умеют плавать, я знаю, что птицы умеют летать, но силу дракона я не могу оценить». Преемник Лао-цзы, Соши (Чжуан Чжоу), тоже южанин, пошел по его стопам и расширил учение размышлениями об относительности вещей и изменчивости форм.

Книга Соши, богатая великолепными образами, резко контрастирует с конфуцианскими работами, состоящими из сухих и прозаических изречений. Соши повествует о волшебной птице, чьи крылья длиною в девяносто тысяч миль, чей полет затемняет небо, которому требуется полгода, чтобы осветиться вновь. Тем временем дрозды и воробьи весело щебечут: «Разве мы не взлетаем мгновенно с травы на верхушки деревьев? Какая польза от столь долгого полета?» Или вот, например: «Ветер, флейта Природы, проносясь над деревьями и водами, напевает много мелодий. Точно так же Дао, великий Дух, выражает Себя через различные сознания и возрасты, всегда оставаясь при этом Собой». Или еще: «Секрет искусства жизни заключается не в противостоянии или в критике, а в умении проникнуть в щели, существующие повсюду». Последнее изречение он иллюстрирует примером искусного мясника, которому никогда не нужно было точить нож, потому что он резал между костями, вместо того чтобы пытаться перерубить их. Так он высмеивает конфуцианскую политику и условности, которые приводят лишь к промежуточным успехам и никогда не способны охватить все обширные направления безличного Духа.

Даосизм противопоставляет строгим регламентам конфуцианства харизматическое вдохновение, импровизацию, использование возможностей, которые дает сама природа. Можно сопоставить это с термином христианского богословия и церковного права «икономия» – то есть использование существующих «экономических» возможностей, даже если при этом приходится нарушать правила. Например, лгать нельзя, но выдавать беженца преследователям тоже нельзя, поэтому здесь допустима ложь «по икономии». Подробнее об этом термине см.: Марков А. В., Штайн О. А. Визуальная теология икономии // Визуальная телогия. Т. 6. № 1.

Говорят, что когда Соши попросили занять государственную должность, он отказался, указав на быка, украшенного для жертвоприношения, и сказал: «Неужели ты думаешь, что животное, пусть даже усыпанное драгоценностями, будет счастливо, когда его атакует топор?» Этот дух индивидуализма потрясал конфуцианский социализм до самых основ, и потому жизнь Мэн-цзы, второго великого конфуцианца после Учителя, была посвящена борьбе с теориями даосизма. Следует отметить, что эта восточная борьба двух сил – коллективизма и индивидуализма – шла на почве соперничества не в экономике, а в интеллектуальной и творческой области. Никто не жаждал защищать великие моральные достижения, которых добился Конфуций для общественного блага, более чем Лао-цзы – его соперник в философии.

Мэн-цзы (приблизительно 371–289 гг. до н. э.) – систематизатор учения Конфуция.

Интеллектуальные триумфы

В области искусства государственного управления южное сознание также породило великих мыслителей, учения которых оказались совершенно противоположными конфуцианским идеалам. Например, Хань Фэй за шестнадцать столетий до итальянцев написал своего «Государя», в котором тщательно разработал и описал систему, впоследствии закрепившуюся за именем Макиавелли. В это время было создано множество военных теорий; тактической науке посвящали себя гении, равные Наполеону. В период феодальной раздробленности в конце правления династии Чжоу свободные дискуссии не пресекались. В политике, в общественных науках и в праве приветствовались оригинальные мысли и исследования, к тому же свободолюбие и сложность натуры народа Южного Китая позволили ему подняться до невероятных вершин.

Хань Фэй (прибл. 280–233 гг. до н. э.) – сторонник деспотической формы правления, подвергал критике догматы конфуцианства за стремление к упорядочиванию всей жизни, считал, что только постоянное дарование новых законов и тираническое их утверждение позволит стране справиться со всеми вызовами. Его научная школа называется «Школа закона» (Фа Цзя). Хань Фэй учил, что даже законам недостойного правителя нужно беспрекословно подчиняться, вопреки Конфуцию, допускавшему свержение недостойного правителя. Ведь недостойный правитель, даже если делает ошибки, все равно развивает сельское хозяйство, будучи заинтересован в ведении войн, а развив хозяйство, потом может выигрывать войны и тем самым расширять государство.

Все это время набеги и вторжения племени Цинь постепенно «съедали» земли Китая, и после смены династий казалось, что империализм Цинь и конфуцианство Хань станут гибельными для лаосской школы. Но поток философской энергии нашел тайный канал, из которого он вышел на свет к концу периода Хань, выразившись в свободе и причудах Движения собеседников.

Движение собеседников – одно из течений в даосизме, имеется в виду передача учения в разговоре, в мудрых собеседованиях. Его главные представители – полумифические «семь мудрецов из бамбуковой рощи». Далее Окакура считает это движение признаком демократизации китайского общества.

Простота общественной жизни

В трех царствах, на которые разделилась империя Хань, тем самым уменьшив престиж конфуцианского единства, безудержно и стремительно рос дух лаоизма. Хэ Янь и Ван Би написали новые комментарии к Дао Дэ Цзин, и хотя мыслители открыто не нападали на конфуцианство, сам их образ жизни был сознательно направлен на демонстрацию презрения к обычаям. Это был период, когда ученые люди удалялись в бамбуковую рощу, дабы обсудить философские проблемы; когда первый министр приказывал остановить свою повозку у придорожной закусочной, где выпивал со своими слугами на глазах у изумленной публики; когда простой студент осмеливался обратиться к сановнику высокого ранга и попросить его сыграть на флейте, поскольку тот, как говорили, славился этим, и любезный государственный муж был рад выполнить его просьбу, играя по несколько часов; когда философы ради развлечения отправлялись работать в кузницу, не обращая внимания на важных гостей, которые могли в этот момент оказать им честь своим визитом и беседой на важные темы. Поэзия этого времени и начала эпохи Шести династий (265–618 гг. н. э.) отражает такую свободу, и благодаря простоте и изяществу, с которыми поэзия возвращается к любви к Природе, она резко контрастирует с пышными образами и затейливыми ритмами стихов поэтов эпохи Хань.

Хэ Янь, Пиншу (195–249) – китайский философ и политический деятель периода Трех царств.Ван Би, Фуси (226–249) – философ и политик периода Трех царств.

Любой вспомнит поэмы Тао Юаньмина – самого явного конфуцианца среди лаоситов и самого явного лаосита среди конфуцианцев, человека, который оставил губернаторскую должность, потому что ему не нравилось носить церемониальную одежду во время приемов императорского посланника; его стихотворное произведение «Домой, к себе» стало выражением духа времени. Именно благодаря Тао Юаньмину и другим поэтам Юга поводом для поэтического вдохновения становятся такие темы, как чистота «росистой хризантемы», нежная грация покачивающегося бамбука, нечаянный аромат цветов сливы, струящийся в сумерках над водой, безмятежность зеленеющей сосны, шепотом поверяющей свои безмолвные горести ветру, и божественный нарцисс, скрывающий свою благородную душу в глубоких оврагах или ощущающий весну в проблеске небес. Подобные темы, смешиваясь с буддийскими идеалами в период великого освобождения Тан, снова звучат в поэзии эпохи Сун, которые, как и Тао Юаньмин, являются плодами идей обитателей долины Янцзы, всегда стремящихся отразить душу Природы.

Тао Юаньмин, Тяо Цань (365–427) – величайший поэт-отшельник, создатель нормы поэзии об окружающем природном мире.

Кайчжи

Свобода является важнейшей характеристикой учения Соши (Чжуан Чжоу). Он рассказывает историю о знатном вельможе, который искал выдающегося художника, дабы тот написал для него картину. Один за другим приходили кандидаты и, приветствуя вельможу согласно этикету, осведомлялись о желаемом сюжете и манере изображения. Но ему никто не нравился. Наконец появился художник, который буквально ворвался в комнату и, сбросив с себя верхнюю одежду, несколько развязно сел и начал раскладывать кисти и краски. «Вот, – сразу же воскликнул вельможа, – я нашел того, кто мне нужен!»

Кайчжи был поэтом и художником второй половины IV века, он принадлежал к школе лаоситов и вызывал огромное восхищение, потому как обладал тремя достоинствами: его называли «первым в поэзии, первым в живописи и первым в глупости». Он первым громко заявил о том, что в художественной композиции необходимо сосредоточиться на доминирующей ноте. «Секрет создания живописного портрета, – говорил он, – заключается в том, чтобы раскрыть тайное, спрятанное в глазах позирующего». Итак, еще одним плодом лаосистской мысли стало появление в этот период в Китае систематической критики живописи и возникновение первых жизнеописаний художников, тем самым была заложена основа для обобщения эстетических воззрений в этой стране и в Японии.

Гу Кайчжи (344–406) – первый реформатор китайской живописи, часто его называют первым китайским живописцем. Был знаменит остроумием и верой в чудеса и духов, самое известное произведение – «Фея реки Ло», свиток-иллюстрация к поэме Цао Чжи (192–232) о встрече поэта с музой.

Шесть канонов Се Хэ

Се Хэ в V веке изложил шесть канонов изобразительного искусства, среди которых идея изображения Природы занимает третье место, уступая двум другим главным принципам. Первый из них есть «движение Жизни Духа сквозь Ритм Вещей». Ибо искусство для Се Хэ – это великий Дух Вселенной, движущийся во всех направлениях среди тех гармонических законов материи, которые есть Ритм.

Се Хэ (V век) – китайский художник-портретист, историк искусства, писатель; ни одной его живописной работы не сохранилось.

Второй канон касается композиции и линий и называется «Закон скелета (костяка) и работы кистью». Согласно ему, творческий дух, проникая в живописную концепцию, должен создать ее органическую структуру. Эта великая воображаемая схема формирует скелет (костяк, основу) работы; линии – это ее нервы и артерии, и все покрыто кожей, то есть цветом. Хе Сэ не поднимает вопрос о тени и свете, и это объясняется тем, что в его время живопись знала лишь древний азиатский метод: основу покрывали белой известью, на нее наносили минеральные краски, которые подчеркивали и отделяли друг от друга при помощи четких черных линий. Вот почему Конфуций говорил: «Вся живопись есть последовательность белого». Этот же метод мы находим и в настенных росписях Аджанты в Индии и Хорю-дзи в Японии.

Закон скелета (гуфа юнби) – обычно переводят как «структурный метод пользования кистью». Он требует от художника сначала вообразить общую композиционную структуру, что и позволит сделать колорит на окончательном этапе наиболее живым и убедительным.Хорю-дзи, Хорю Гакумондзи (Обучающий храм Процветающего закона); буддийский храм, построенный в 607 году; когда-то считался одним из Семи могущественных храмов в Икагуре, Нара.

Задумавшись об этом, вы обязательно вспомните с неизгладимым сожалением о невосполнимой и великой утрате – забытом живописном стиле греков, о том стиле, который существовал у них до того, как школа Апеллеса принесла им мастерство светотени и идею подражания Природе. Вспомним «Кассандру» Протогена, этого мастера четких линий, который сумел, как принято говорить, показать картину падения Трои глазами пророчицы. Мы не можем не заметить, что европейское искусство, следуя традициям более поздней школы, сильно потеряло в силе структурной композиции и выразительности линий, хотя и добилось легкости реалистического изображения. Идея ценности линии и линейной композиции всегда была сильной чертой китайского и японского искусства, хотя художники эпох Сун и Асикага добавили к этому красоту тени и света. При этом они не забывали, что их целью было художественное, а не научное осмысление мира, в то время как эпоха Тоётоми внесла идею живописной композиции в цвете.

Апеллес (ок. 370–306 до н. э.) – древнегреческий живописец, придворный художник Александра Македонского, известен развитием специальных эффектов в живописи, таких как иллюзорная глубина с помощью светотени. Выражение «апеллесова черта» означает особо тонкую работу, умение провести черту внутри черты (нарисованной Протогеном), а также умение каждый день создавать законченную работу, подводя под ней черту, «ни дня без черты (строчки)» означает ни дня без какого-либо завершенного произведения или части произведения.Протоген (373/375 – 297/299 до н. э.) – древнегреческий художник и скульптор, друг Апеллеса, работал на острове Родос, мастер колористики.Тоётоми Хидэёси (1536/1537 – 1598) – японский полководец, государственный деятель, объединитель страны.

Священное искусство каллиграфии, которое впервые достигает больших высот в период лаоизма, заключается в поклонении линии – чистой и простой. Каждый мазок кисти содержит в себе принцип жизни и смерти и во взаимосвязи с другими линиями образует красоту идеограммы. Не следует думать, что совершенство великой китайской или японской живописи заключается только в выразительности или выделении очертаний и контуров, тем не менее простые линии обладают собственной абстрактной красотой.

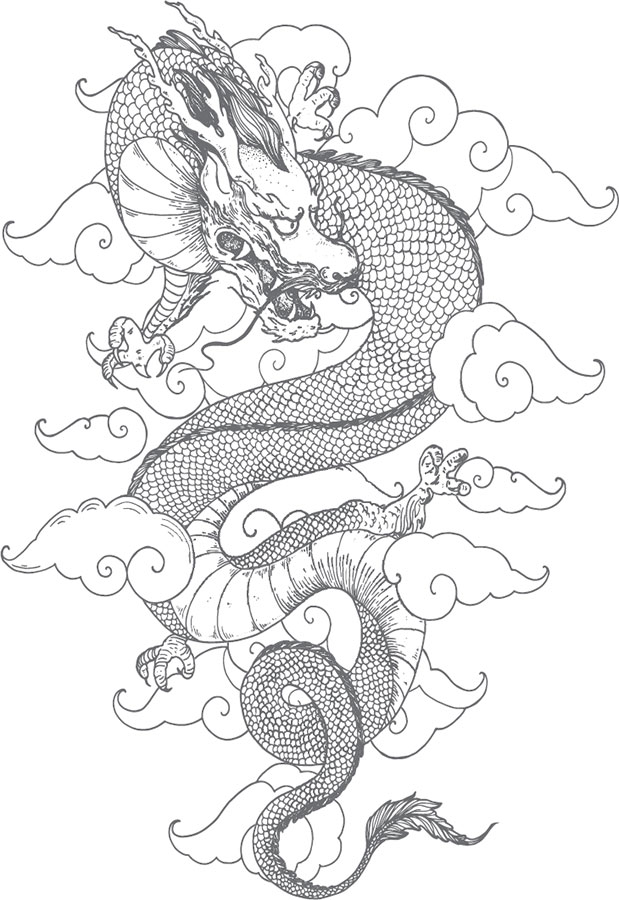

Рождение Дракона

Поскольку ни одно произведение лаосистского периода до наших дней не дошло, нам остается только выводить и реконструировать этот стиль на основании произведений последующих эпох, которые отразили и сохранили их характерные черты. Мы знаем, что круг сюжетов расширился. Любовь к Природе и Свободе этой великой школы привела к созданию пейзажей, и мы можем прочитать об их картинах с изображениями диких птиц, перекликающихся в зарослях тростника. Однако прежде всего лаоситы выдвинули мощную концепцию страшного символа могущества и силы Перемен – Дракона, рожденного из облака и тумана; их картины с тигром и драконом изображают непрекращающийся конфликт материальных сил с Бесконечностью: рычащий тигр бросает вечный вызов неизвестному ужасу Духа.

Как и следовало ожидать, народные массы не могли увлечься учением лаоситов. Ни Лао-цзы, ни Соши (Чжуан Чжоу), ни их прямые последователи, так называемые Собеседники, наслаждающиеся своими учеными дискуссиями об Абстрактном и Чистом и перебирающие во время беседы нефритовые безделушки в руках, не в ответе за культ, известный как даосизм, который сохраняет влияние на огромное количество китайцев и утверждает, что основателем их учения является «древний Философ».

Поиски бессмертия

Несмотря на постоянные усилия конфуцианских мудрецов, им так и не удалось искоренить татарские суеверия, которые китайцы принесли со своей древней родины: неотесанные лесные жители долины Янцзы были хранителями этого примитивного наследия, развлекая себя демоническими историями о колдовстве и магии. Действительно, неизбежным результатом самого конфуцианства, игнорирующего проблему загробной жизни и утверждающего, что высшие элементы в человеке вернутся на небеса, а низшие снова объединятся на земле, был поиск бессмертия как такового.

Даже в поздней литературе эпохи Чжоу мы часто встречаем упоминания о Сяньжэне, или Волшебнике Гор, который с помощью странных практик и открытия волшебного эликсира обрел силу, позволяющую ему жить вечно, и который теперь развлекается полетами по полуденному небу на спинах аистов, когда спешит на встречи своего таинственного братства.

Императоры Цинь отправляли экспедиции к восточным морям на поиски снадобья бессмертия, говорят, что их участники, боясь вернуться с пустыми руками, поселились в Японии; и сегодня целые семьи здесь утверждают, что ведут свой род от этих путешественников.

Императоры Хань тоже склонны были вести подобные поиски. Они возводили дворцы для поклонения своим богам, которые неизменно разрушались в ходе конфуцианских протестов. Однако их эксперименты в алхимии были весьма успешны и привели к открытию целого ряда соединений, и мы можем отнести происхождение замечательной китайской фарфоровой глазури к случайным открытиям во время такого рода проб.

Но окончательное оформление даосизма как самостоятельной школы произошло благодаря трудам Лу Сюдзина и Коу Цяньчжи в начале эпохи Шести династий. Они совместили философское учение Лао-цзы и ритуал буддистов с идеей увеличения значимости народных представлений и верований. И именно они положили начало ужасной цепи преследований, которые оказались просто катастрофическими для буддистов Северного Китая и продолжались до тех пор, пока либерализм династии Тан не позволил конфуцианцам, буддистам и даосам жить бок о бок во взаимной терпимости.

Лу Сюдзин (406–477) и Коу Цяньчжи (365–448) – реформаторы даосизма, стремившиеся сделать эту религию массовой. Для этого они поощряли консервативные тенденции в даосизме, нравственную чистоту (целибат духовенства, пуританство народных нравов) и также требовали участвовать в политической борьбе и воспринимать военные победы с их участием как доказательство правоты даосизма. Премьер-министр и ревностный сторонник даосизма Цуй Хао принял решение о запрете буддизма, даосы тогда расправились с вождями буддизма, поставив целью истребить буддизм.

С философской стороны буддизм был принят лаосистами, что называется, с распростертыми объятиями, так как те увидели в нем развитие и движение вперед по сравнению с их собственным учением. Первыми учителями индийской доктрины в Китае были в основном ученики Лао-цзы и Соши (Чжуан Чжоу). А Юань даже учил по их книгам, считая это необходимой подготовкой к пониманию абстрактного идеализма Ашвагхоши и Нагарджуны.

Хуэй Юань (334–416) – ранний китайский мыслитель и буддийский монах, по преданию, дружил с поэтом-конфуцианцем Шести династий Тао Цянем (Юаньмином) (365–447) и даосом Лу Сюцзином (точные годы жизни неизвестны), эти «трое смеющихся друзей» показывали мирное сосуществование трех религий Китая.Ашвагхоша (вторая половина I в. – первая половина II в. до н. э.) – индийский поэт и драматург, буддийский богослов, автор поэмы «Жизнь Будды» («Буддхачарита»), переведенной на китайский и тибетский. Создатель буддийской школы Сарвастивада, буквально «всё есть». Эта школа учила, что дхарма – общая субстанция всех вещей, поэтому вещи существуют независимо от нашего сознания, но они – варианты единой дхармы, разные способы воспринимать дхарму. Окакура называет это «абстрактным идеализмом», то есть требованием отвлекаться от свойств вещей при признании независимого их от нашего сознания существования.

Золотой Сяньжэнь (Волшебник Гор)

Если говорить о более конкретных аспектах, то опять же, в период зарождения и начала их учения даосы приветствовали изображения Будды, почитая его как одного из своих богов. Когда Чжуншэн, один из генералов династии Хань, в I веке нашей эры после набега на границы Тибета привез в качестве трофея золотого Сяньжэня (Волшебника Гор), эту драгоценную вещь поместили во дворце Ган Цюань, или в Зале Сладких источников, считая, как это следует из имени статуэтки, что она ничем не отличается от даосских изображений, уже существующих в Китае; поэтому Золотому Сяньжэню поклонялись, соблюдая те же ритуалы.

Чжунщэн, Бань Чао (32–102) – китайский полководец и дипломат эпохи Хань, с 73 года постоянно воевал с гуннскими князьями Западного края (Яркенд, Хотан, Кашгар).

Правитель Чу во II веке христианской эры, будучи ярым приверженцем даосизма, являлся одновременно набожным буддистом. В III веке, когда император Сяолин-ди приказал отлить из золота статую Будды, он велел отлить и фигуру Лао-цзы. Все это доказывает, что в древние времена две религии не враждовали, как утверждается в более поздних даосских сочинениях.

Сяолин-ди, Лин-ди, или Лю Хун (156–189) – одиннадцатый император китайской империи Восточная Хань. Время его правления отмечено невероятным ростом коррупции (все должности стали официально покупными), произволом придворных евнухов. Когда до Китая дошла Антонинова чума, это привело к восстанию Желтых повязок, которое было подавлено, но вынудило провести реформу и передать часть полномочий из центра местным губернаторам.

Примечания

Цуй Юань. Сановник царства Чу в провинции Янцзы. Правитель Чу отверг советы Цуй Юаня и отправил его в ссылку. Пытаясь отстоять свое доброе имя, поэт писал великие стихи об одиночестве – о человеке, который живет вдали от людей и находит единственного друга в Природе, а единственное прибежище – в идеализации; впоследствии он покончил с собой, утопившись. По сей день его смерть ежегодно оплакивают множество людей.

Менций. Мэн-цзы, или Менций, жил примерно через сто лет после Конфуция. У Вэнь Вана и Конфуция благожелательность проповедовалась как секрет существования человеческого сообщества. Менций добавил к этому учение о долге, толкуя взаимные обязательства как закон. Идеограмма долга здесь очень показательна: она состоит из «овцы» и «я». Моя овца – это долг. Идеограмма благожелательности тоже состоит из двух элементов: «человек» и «два», то есть быть вдвоем с кем-то – значит, забыть о себе.

Дракон. Со времени возникновения даосизма во всем китайском и японском искусстве мы видим этот символ для выражения бесконечности. Он означает силу Перемен – высшую власть. Личность императора обычно описывают как тело Дракона или драконоликое существо.

Назад: Конфуцианство – Северный Китай

Дальше: Буддизм и индийское искусство