Книга: Книга чая. С комментариями и иллюстрациями

Назад: Конец эпохи Токугава (1700–1850)

Дальше: Перспектива

Эпоха Мэйдзи (1850 год – по настоящее время)

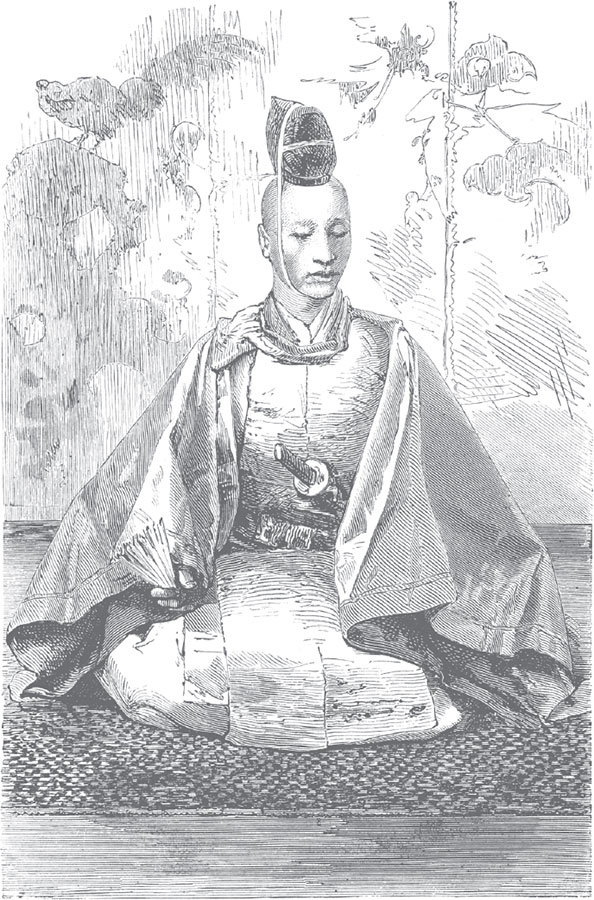

Эпоха Мэйдзи официально начинается с восшествия на престол в 1868 году ныне правящего императора, под чьей августейшей властью стране пришлось пережить новые испытания, равных которым еще не было в нашей истории.

Постоянная игра цвета, характерная для религиозной и художественной жизни нации, о которой мы говорили на предыдущих страницах, – то сверкающая в янтарных сумерках идеалистической эпохи Нара, то переливающаяся осенним багрянцем эпохи Фудзивара, то снова теряющаяся в зеленых морских волнах эпохи Камакура или мерцающая в серебристом лунном сиянии эпохи Асикага, – возвращается к нам здесь во всей своей красе, словно зелень лета, омытая дождем. Однако превратности этой новой эры, тридцать четыре года которой уже миновало, каждую минуту рождают новые и великие проекты и окружают нас лабиринтом противоречий, в условиях которых чрезвычайно трудно определить и выделить глубинную идею.

И действительно, критик, говорящий о современном искусстве, всегда рискует наступить на свою собственную тень, когда он, изумляясь, медленно двигается между гигантскими или, быть может, гротескными фигурами, чьи тени в косых лучах закатного солнца падают на землю за его спиной. Сегодня существуют две мощные цепи сил, которые зачаровывают японское сознание, переплетаясь, подобно кольцам дракона, в борьбе за то, чтобы стать единственным хозяином драгоценности жизни; и обе они время от времени теряются в океане брожения. Одна из них – азиатский идеал, полный грандиозных видений всеобщего, пронизывающего конкретное и частное, а другая – европейская наука с ее организованной культурой, вооруженная набором всевозможных сведений и активной состязательной энергией.

Два мощных движения

Два соперничающих движения пробудились в сознании почти одновременно, полтора века назад. Первое началось с попытки вернуть Японии чувство того единства, которое долго скрывалось под многочисленными волнами китайской и индийской культуры, хотя они принесли нам много красок и силы.

Японская национальная жизнь сосредоточена вокруг трона, над которым царит истинная слава вечной преемственности. Но наша курьезная изоляция и долгое отсутствие иностранных контактов лишили нас всякой возможности самопознания. А в политике понимание нашего священного органического единства было некоторым образом сокрыто преемственностью аристократии Фудзивара, уступившей в свою очередь место военной диктатуре сёгунатов Минамото, Асикага и Токугава.

Среди различных причин, которые способствовали пробуждению нас от векового оцепенения, можно упомянуть, во-первых, возрождение учеными эпохи Мин конфуцианского знания, отразившееся в наших учениях начала эпохи Токугава. Первый император династии Мин, свергнувший монгольскую династию в Китае, сам был буддийским монахом. Тем не менее он считал неоконфуцианство ученых Сун (с его индивидуализмом, основанным на индийских идеях) опасным для объединения огромной империи. Поэтому сначала он препятствовал неоконфуцианству и также стремился разрушить лабиринт тибетского тантризма, который принесли в Китай монголы, а затем уже начал предпринимать попытки возродить исконную политическую власть. Поскольку неоконфуцианство есть конфуцианство в буддийской интерпретации, это означает, что император хотел вернуться к чистому конфуцианству. Так, ученые эпохи Мин обратились к сочинениям комментаторов Хань, и началась эпоха археологических исследований, достигших своей кульминации в гигантских трудах, созданных при нынешней маньчжурской династии при власти Канси и Цяньлун.

Первый император – Чжу Юаньчжан (1328–1398).Канси (1654–1722) – маньчжурский император из династии Цин.Цяньлун (1711–1799) – император династии Цин.

Первый импульс

Японская наука, опираясь на этот важный прецедент, обратила взор назад, на свою древнюю историю. Появились прекрасные исторические труды, написанные на китайском языке, среди которых и «Дай Нихон си», или «История великой Японии», составленная по приказу принца Мито двести лет назад. Такие книги выражали страстное поклонение олицетворяющим верность героям, которые погибли, как Масасигэ, пожертвовав собой в конце эпохи Камакура, и одушевленные читатели уже жаждали восстановления императорской власти.

Дай Нихон си – исторический труд в 243 томах, охватывает историю Японии от мифического императора Дзимму (660 г. до н. э.) до 100-го императора Го-Комацу.Кусуноки Масасигэ (1294–1336) – японский политический деятель и военачальник, признанный одним из идеалов самурая.

Весьма примечателен один из диалогов этого времени, в котором выдающийся ученый, известный своим уважением к индийским и китайским мудрецам, услышал вопрос своего противника: «Что бы ты сделал – именно ты с твоей безмерной любовью к этим великим мастерам, если бы армия вторглась в Японию во главе с Буддой в качестве главнокомандующего и Конфуцием как его лейтенантом?» Он ответил без колебаний: «Отрубил бы Шакьямуни голову, а Конфуция утопил в соленой воде!»

Этот же факел горел и в руке Санъё, когда он, столетие спустя, создавал эпическое повествование о нашей стране, поэтические страницы которого и сегодня дают возможность молодежи Японии ощутить силу бушующего возбуждения, сподвигнувшего их дедов к революции.

Рай Санъё, настоящее имя Рай Хисатаро Нобору (1780–1832) – японский мыслитель-конфуцианец, художник и поэт.

В моду вошло изучение истинно японской древней литературы, начало которому положили выдающиеся ученые Мотоори и Харуми, к чьим колоссальным трудам по грамматике и филологии современные ученые мало что могут добавить.

Весьма естественным образом такие процессы вели к возрождению синтоизма – чистой формы поклонения предкам, существовавшей в Японии до буддизма, но долгое время скрытой буддийскими толкованиями, особенно гением Кукая. Эта часть национальной религии всегда связана с личностью императора как потомка Верховного Божества. Следовательно, возрождение этой религии обязательно идет рука об руку с формированием патриотического самосознания.

Буддийские школы, ослабленные мирными и мирскими отношениями с сёгунатом, который даровал им наследственные привилегии, оказались совершенно неспособными усвоить пробужденную энергию синтоизма, и этому факту мы обязаны печальным разрушением и потерей сокровищ буддийских храмов и монастырей, когда монахам и священникам пришлось обратиться в синто перед лицом угрозы немедленного уничтожения. Действительно, сами новообращенные, проявляя рвение, подносили факел разрушительного огня к погребальному костру принудительного принятия веры.

Второй импульс

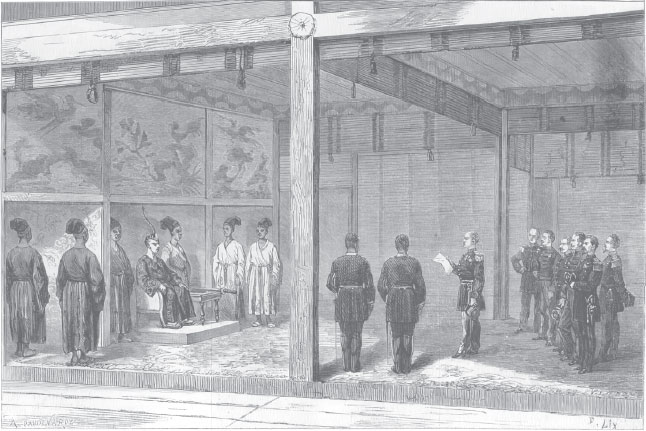

Второй причиной национального возрождения, несомненно, является зловещая опасность: вторжения Запада на азиатскую землю угрожали нашей национальной независимости. Через голландских торговцев, которые держали нас в курсе текущих событий внешнего мира, мы знали о могущественной воинственной руке, которую Европа протянула на Восток.

Мы видели, как Индия, святая земля наших самых сакральных воспоминаний, теряла свою независимость из-за политической апатии, отсутствия организации и мелочной зависти соперничающих интересов – печальный урок, который заставил нас со всей остротой осознать необходимость единства любой ценой. «Опиумная война» в Китае и постепенное порабощение восточных наций – одной за другой – коварной магической силой, которую несли по морям черные корабли, напоминали об ужасах татарской армады, и женщины начинали молиться, а мужчины – точить свои мечи, стонавшие в ржавчине в течение трех столетий мира. Нам известно короткое, но очень важное стихотворение Комэя – августейшего отца нынешнего Его Величества, чьей дальновидной проницательности Япония обязана многим из своего современного величия. В стихотворном произведении, наполненном храбростью нации, которая надеется только на себя, говорится:

По мере сил твоих сделай все,

Что только ты можешь.

А затем, преклонив колени,

Молись о божественном ветре Исэ,

Разметавшем татарский флот.

Комэй (1831–1867) – 121-й император Японии.

Пробуждение

Прекрасные колокола храмов, привыкшие вызванивать музыку покоя и любви, были сорваны с освященных веками колоколен, чтобы отлить пушки для защиты берегов. Женщины, кипя патриотическим огнем, бросали свои зеркала в ту же самую горящую печь. Однако могущественные держатели канатов у штурвала государства хорошо знали об опасностях, подстерегающих страну, если она опрометчиво или без надлежащего оружия ввергнет себя в воинственное неповиновение так называемым западным варварам. Их задачей было бороться и неуклонно сдерживать безумный поток самурайского энтузиазма, пытаясь при этом открыть страну для общения с Западом. Многие, подобно Ии Камону, пожертвовали своими жизнями, заявляя, что нация не готова к безрассудному самоутверждению. Мы обязаны им, а также военному посольству Америки, чья национальная политика открыла наши двери для просвещения, а не для самовозвеличивания.

Ии Камон-но-Ками, японский политик, вопреки микадо и даймё выступал за открытие страны Западу; был убит в марте 1861 года.

Еще один, третий, импульс был дан южными даймё, которые, являясь потомками аристократии Хидэёси и соратников Иэясу, пребывали в беспокойстве из-за абсолютизма сёгуната Токугава, так как тот почти свел их до положения наследственных вассалов. Князья Сацума и Тёсю, Хидзэн и Тоса бережно относились к своему былому величию и предоставляли убежище беглецам, которые скрывались у них от гнева двора Эдо. Таким образом, именно на их территориях зрел и поднимался свободный дух революции. Именно на их землях родились влиятельные государственные деятели, восстановившие Японию; и тот новый великий дух, который правит страной по сей день, ведет свою родословную от земель, находящихся в их пределах. Эти могущественные кланы предоставили генералов и солдат, они свергли сёгунат (хотя эта честь также принадлежит княжескому дому Мито и провинции Этидзэн из самого сёгуната, которые объединились, чтобы принести скорый мир Империи) и совершили великое отречение, к которому присоединились все даймё и самураи, пожертвовав свои освященные веками земли трону и став равными перед законом – такими же гражданами, как и самые бедные крестьяне.

Реставрация Мэйдзи

Реставрация Мэйдзи сияет огнем патриотизма, великим возрождением национальной религии, в основе которой лежит верность, а в центре ее возвышается преображенный микадо. Образовательная система Токугава, согласно которой в деревенских школах всех мальчиков и девочек обучали читать и писать под руководством местных священников, заложила основу обязательного начального образования, провозглашенного одним из первых актов нынешнего правления. Таким образом, верхи и низы объединились великой новой энергией, которая охватила страну, заставив самого скромного армейского рекрута гордиться смертью так, будто он самурай.

Несмотря на политические дрязги – естественные или неестественные следствия конституционной системы, которая была свободно дарована монархом в 1892 году, слово, произнесенное с трона, все еще примиряет правительство и оппозицию, заставляя их умолкнуть в немом почтении даже во время самых яростных дискуссий.

Кодекс морали, краеугольный камень японской этики, который преподается в школах, был определен императорским указом, поскольку все остальные предложения не смогли выразить того всеобщего почитания, которое было необходимо.

Пионеры науки

С другой стороны, чудеса современной науки еще более века назад будоражили изумленные умы учеников в Нагасаки, единственном порту, куда заходили голландские торговцы. Знание географии, которое ученики почерпнули из этого источника, открыло новые перспективы для человечества. Изучение медицины и ботаники Запада поначалу давалось с величайшими трудностями. Естественно, что самураи хотели узнать об европейских методах ведения войны, но это могло привести к серьезной опасности, поскольку сёгунат считал попытки такого рода направленными против его власти. Сердце замирает, когда читаешь истории о пионерах в западных науках, которые втайне посвящали себя расшифровке голландского языка, подобно археологам, раскрывавшим тайны древних цивилизаций с помощью Розеттского камня.

Память о вторжении иезуитов в XVII веке, закончившемся ужасной резней христианского населения в Симабаре, привела к запрету на строительство морских судов свыше определенного тоннажа и стала причиной того, что каждому, кто, не будучи официальным лицом, назначенным для ведения переговоров с голландцами, осмеливался поддерживать связь с иностранцами, грозила смертная казнь. Западный мир был отделен от нас, будто железной стеной, так что поистине величайшее самопожертвование и героизм толкали отважную молодежь предпринимать вылазки на редкие европейские суда, которые время от времени приставали к нашим берегам.

Современный ренессанс

Но жажду знаний было сложно пресечь. Задача подготовки к гражданской войне, которая должна была вот-вот разразиться между соперничающими силами сёгуната и южных даймё, дала возможность пригласить французских офицеров, а Франция тем самым пыталась удовлетворить свои амбиции в отношении сдерживания экспансии англичан в Азию.

Появление американского коммодора Перри, наконец, открыло шлюзы западным знаниям, которые хлынули в страну настоящим потоком, сметая на своем пути следы нашего собственного прошлого. В этот момент Япония, подчиняясь пробуждающемуся сознанию национальной жизни, стремилась облечься в новую одежду, отбросив одеяния своего древнего прошлого. Создателям новой Японии казалось чуть ли не первостепенным долгом разорвать те оковы китайской и индийской культур, которые связывали страну с восточными иллюзиями, столь опасными для национальной независимости. Не только в вооружении, промышленности и науке, но также в философии и религии они искали новые идеалы Запада, сверкающие притягательным блеском для неопытных глаз, которые не умели еще отличать свет от тени. Христианство приняли с тем же энтузиазмом, с каким приветствовали паровой двигатель; западный костюм, равно как и пулемет, сделались привычными. Политические теории и социальные реформы, давно изношенные на земле их рождения, здесь встречали с тем же безумным восторгом, с каким покупали залежавшиеся и старомодные товары из Манчестера.

Голоса великих государственных деятелей, таких как Ивакура и Окубо, не замедлили осудить всеобщее уничтожение древних обычаев нашей страны, к которому привела эта исступленная любовь к европейским институтам. Но даже эти политики не считали ни одну жертву слишком большой, если нация добьется успеха в новом состязании. Таким образом, современная Япония занимает уникальное положение в истории: она справилась с проблемами, которые не сравнить, возможно, ни с какими другими, кроме тех, с которыми столкнулись энергичные и активные итальянские умы в XV и XVI веках. Ибо в тот момент своего развития Западу также пришлось бороться с двойной задачей ассимиляции: с одной стороны, греко-римскую культуру теснили турки-османы, а с другой – повсюду витал новый дух науки и либерализма, который, открывая новый мир, рождая реформированную веру и возвышая идеи свободы, помогал Европе подняться из-под морока Средневековья. И именно эта двусторонняя ассимиляция и составляла идею Ренессанса.

Ивакура Томоми (1825–1883) – японский политик, сыгравший значительную роль в реставрации Мэйдзи.Окубо Тосимити (1830–1878) – японский политик, считается одним из «трех благородных людей» реставрации Мэйдзи.Двусторонняя ассимиляция – то есть одновременное развитие технических наук для противостояния Османской империи и гуманитарных наук для создания общества в соответствии с идеалами гуманизма.

Подобно тому, как в те великие дни каждая из маленьких итальянских республик боролась за то, чтобы найти новый путь в жизни, обсуждение которого тут же сметалось ветрами раздоров, эпоха Мэйдзи, пенящаяся пузырями мнимой уверенности, отличалась непревзойденным интересом к миру, кажущимся в то же время и жалким, и смешным.

Животворящая преданность

Неистовый вихрь индивидуализма, стремящийся устроить бурю по своим законам, разрывающий небо в агонии разрушения и начинающий всякий раз со всем рвением приветствовать любой новый обрывок сведений относительно западной религии и политики, разметал бы бурлящую в хаосе нацию на куски, если бы в ее незыблемой основе не высилась несокрушимая скала преданности.

Япония и сегодня остается сама собой, несмотря на внезапный непостижимый наплыв западных идей, благодаря удивительной стойкости нации, взращенной в тени несломленного суверенитета, той самой стойкости, которая сохраняет у нас китайские и индийские идеалы во всей их чистоте, – даже те, от которых давно отказались сами их создатели, – той стойкости, с которой японцы восхищаются изысканностью культуры эпохи Фудзивара и в то же время упиваются воинственным пылом эпохи Камакура, с которой они терпят вычурность эпохи Тоётоми, любя при этом строгую чистоту эпохи Асикага. Оставаться верной себе, несмотря на новые цвета, окрасившие жизнь современной нации, – вот основополагающий императив той идеи Адвайты, которой Японию научили предки. Инстинктивному эклектизму восточной культуры она обязана зрелостью суждения, которая дала ей возможность выбирать из различных источников те элементы современной европейской цивилизации, которые ей требовались.

Новая азиатская держава

Китайская война, которая показала наше превосходство в восточных водах и которая еще больше, чем когда-либо, сблизила нас во взаимной дружбе, стала естественным результатом новой национальной энергии, которая пыталась проявиться в течение полутора столетий. Наши старейшие политики, обладающие замечательной проницательностью, предвидели большие проблемы этого периода, равно как и ту ответственность, которую должна будет принять на себя новая азиатская держава. Наша миссия состоит теперь не только в возвращении к нашим собственным прошлым идеалам, но и в оживлении и возрождении дремлющей жизни старого азиатского единства. Печальные проблемы западного общества заставляют нас искать более правильное решение в индийской религии и китайской этике. Курс самой Европы на Восток, ясно угадывающийся в последних тенденциях немецкой философии и русской духовности, помогает нам в восстановлении тех более тонких и благородных взглядов на человеческую жизнь, которые подвели наши народы ближе к звездам в ночь почти полного забвения.

Двойственная природа реставрации Мэйдзи проявляется и в сфере искусства, которое, как и политическое сознание, борется за достижение высот. Дух исторических исследований и возрождения древних письменных источников возвращает искусство к школам, существовавшим до эпохи Токугава, когда оно, минуя народные демократические представления укиё-э, сразу же обращается к методам школы Тоса в героической эпохе Камакура. Обогатившись материалами археологических изысканий ученых, в моду входит историческая живопись. Тамэясу и То-цугэн были пионерами возрождения духа Камакура, который оказал влияние на натуралистическую школу Киото через работы Ёсая и даже через восприятие народного стиля Хокусая. Такое же направление развития характерно для художественной литературы и драмы того времени.

Новое движение в искусстве

Утрата отношения к буддийским монастырям как к неприкосновенной святыне и разбазаривание сокровищ даймё, возникшие из-за равнодушия к искусству, считавшемуся роскошью, казались фатальной жертвой для высшего патриотического чувства, однако они открыли художественному сознанию доселе неизвестную сторону древнего искусства так же, как в начале эпохи Возрождения итальянцы открыли для себя греко-римские шедевры. Таким образом, первое реконструктивное движение эпохи Мэйдзи было сохранением традиций и подражанием древним мастерам; его возглавила Ассоциация искусства – Бидзицу Кёкай. Эта организация, состоящая из аристократии и знатоков искусства, открывала ежегодные выставки старых chefs-d’oeuvres и проводила конкурсные салоны в духе консерватизма, который естественным образом постепенно переходил в формализм и бессмысленное повторение. С другой стороны, то изучение западного реалистического искусства, которое медленно набирало силу в последний период эпохи Токугава (особенно следует отметить попытки Сиба Кокана и Аодо), теперь получило возможности для неограниченного роста. Рвение и глубокое восхищение западным знанием, из-за которых смешивали красоту с наукой, а культуру с ремеслом, приводили к тому, что японцы без колебаний приветствовали самую ничтожную литографию как образец великих идеалов искусства.

Chefs-d’oeuvres (фр.) – шедевры.Сиба Кокан, настоящее имя Андо Китиро (1738–1818) – японский художник и гравер, вдохновлявшийся стилистикой западного искусства. Работал в стиле ёга (европейской живописи), используя достижения иллюзорной перспективы, светотени и оттенков. Первый художник, удачно писавший в западном стиле.Аодо Дэндзэн, настоящее имя Нагата Дзэнкити (1748–1822) – японский художник западного стиля, мастер гравюры по меди.

Искусство, которое дошло до нас, было европейским на самом дне его упадка; это случилось до того, как эстетизм fin de siècle вывел его из ужасных заблуждений, до того, как Делакруа приподнял завесу застывшей академической chiaroscuro (светотени), до того, как Милле и барбизонцы привнесли в него свои краски и свет, до того, как Рёскин показал и разъяснил чистоту благородства прерафаэлитов. Таким образом, японские попытки копировать Запад, которые начали предпринимать в Правительственной школе искусств, куда назначили преподавать итальянских учителей, с самого начала оказались пресмыкательством во тьме незнания, а затем все же преуспели в навязывании той жесткой корки манерности, которая препятствует развитию этого стиля в живописи до сих пор. Но активный индивидуализм Мэйдзи, кипящий жизнью в других сферах мысли, не мог довольствоваться движением в тех жестко установленных колеях, которые ортодоксальный консерватизм или радикальная европеизация навязывали искусству.

«Жизнь, истинная в Себе»

Когда прошло первое десятилетие эпохи и страна более или менее восстановилась от последствий гражданской войны, группа серьезно настроенных деятелей начала искать третий путь художественного выражения, который совмещал бы высшую реализацию возможностей древнего японского искусства и был бы нацелен на внимательное изучение наиболее интересных течений в западном художественном творчестве: они попытались реконструировать национальное искусство на новой основе, лейтмотивом которой должен был стать девиз: «Жизнь, истинная в Себе». Это движение привело к созданию Правительственной школы искусств в Уэно, Токио, а после ее распада в 1897 году – к открытию «Нихон Бидзюцу-ин» в Янаке, в пригороде. Там начали проводить выставки раз в два года, которые, как мы надеемся, станут новым живым элементом в современной художественной деятельности страны.

Согласно идеям этой школы, свобода является величайшей привилегией художника, но свобода всегда понимается как эволюционное саморазвитие. Искусство – это не идеал и не реальность. Подражание – или природе, или старым мастерам или даже самому себе – самоубийственно для реализации индивидуальности, которая всегда радуется возможности играть оригинальную роль – трагическую или комическую – в великой драме жизни, человека и природы.

Еще раз подчеркну, что для этой школы старое искусство Азии более ценно, чем искусство любой современной школы, поскольку raison d’etre художественного импульса является процесс идеализации, а не подражания. Поток идей реален: факты – просто случайность. Изобразить не вещь, как она есть, а безмерность, которую она предлагает, – вот что мы требуем от художника. Из этого следует, что чувство линии и chiaroscuro как красота и цвет, как воплощение эмоции составляют силу искусства и что на любую критику относительно натуралистичности достаточным ответом будет поиск красоты и демонстрация идеала.

Настроения и символы

Фрагменты природы в ее декоративных аспектах: облака, черные от дремлющей в них грозы; многозначительная тишина сосновых лесов; неподвижная безмятежность меча; воздушная чистота лотоса, поднимающегося из темных вод; дыхание звездочек – цветов сливы; пятна крови героев на девичьих одеждах; слезы, которые мог бы пролить герой в старости; смешение ужаса и пафоса войны; угасающий свет былого великолепия – таковы настроения и символы, в которые погружается художественное сознание, прежде чем оно коснется той маски, под которой скрывается всеобщее, и сорвет ее.

Искусство, таким образом, становится моментом религиозного покоя или точкой, где любовь замирает, делая это полубессознательно, на паломническом пути в поисках Бесконечного, задерживаясь, чтобы взглянуть на свершившееся прошлое и смутно видимое будущее – это только намек на мечту, а не конкретный образ, однако это и намек на дух, а никак не на что-то менее благородное.

Значит, техника, таким образом, является лишь оружием в художественной войне; научное знание анатомии и перспективы – интендантство, которое обеспечивает армию. Японское искусство все это может спокойно заимствовать у Запада, не умаляя своей собственной природы. Идеалы есть способы действия, движущие художественным сознанием, план кампании, по которому естественная сущность нашей страны ведет войну. Внутри их и за их пределами всегда находится главнокомандующий, непоколебимый и самостоятельный, который одним лишь легким кивком головы способен заключить мир или отдать приказ об уничтожении.

Хогай и Гахо

И круг сюжетов, и методы их выражения расширяются под влиянием новой концепции художественной свободы. Покойный Кано Хогай и Хасимото Гахо, величайший из ныне живущих мастеров нашей эпохи, а также многочисленные гении, которые следуют по их пути, известны не только разносторонностью своей техники, но и более широким пониманием предмета искусства. Эти два мастера, сами известные профессора главной академии Кано в конце эпохи сёгуната, положили начало возрождению традиций мастеров эпох Асикага и Сун в их древней чистоте, а также занимались изучением колористики школ Тоса и Корина, не теряя при этом тонкого натурализма школы Киото.

Кано Хогай (1828–1888) – японский художник, один из основоположников стиля нихонга. Нихонга (букв. «по-японски») – название живописи эпохи Мэйдзи, противоположной ёга (использованию западной живописной техники), живописи, основанной на соединении исконно японских традиций разных веков и представлявшей экспортный вариант японской живописи.Хасимото Гахо (1835–1908) – японский художник, один из последних представителей школы Кано и один из создателей стиля нихонга.

Древний дух национальных мифов и исторических хроник ощущается в творчестве этих художников, как это бывает в любую великую эпоху возрождения в искусстве со времен Эсхила до Вагнера и поэтов Северной Европы, и их картины придают великим темам новый огонь и смысл.

Последний шедевр Кано Хогая представляет Каннон, Всеобщую Мать, олицетворяющую человеческое материнство. Она будто парит в воздушном пространстве, ее тройной ореол теряется в небе золотой чистоты, и она держит в руке прозрачный сосуд, из которого сочится вода созидания. Одна капля, падая, становится младенцем, который, обернутый в мантию рождения, будто в облако, смотрит на нее еще ничего не понимающим взглядом, перед тем как спуститься вниз, к суровым снежным вершинам земли, поднимающимся из тумана синей тьмы. Как у мастеров эпохи Фудзивара, в этой картине сила цвета соединяется с изяществом школы Маруяма, что позволяет показать природу как загадочной и трепетной, так и страстной и реалистичной.

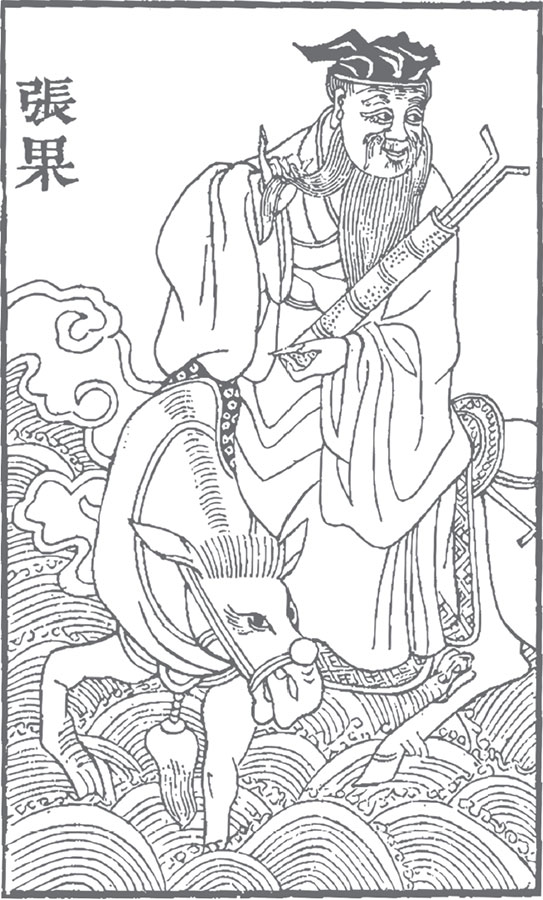

В картине Гахо, изображающей Тёкаро, сочетается мощный стиль Сэссю с размашистой массивностью Сотацу. Для работы над ней художник нашел и переосмыслил почти забытый даосский сюжет о волшебнике, с задумчивой улыбкой наблюдающем за ослом, которого он только что вытащил из тыквы, – это иллюстрирует шутливое отношение к фатализму.Тёкаро, у китайцев он же Чжан Го-лао – один из восьми бессмертных в даосизме, владелец волшебного осла, который обладал способностью уменьшаться во много раз и помещаться в тыкву.

Кандзан и Тайкан

«Погребальный костер Будды» Кандзана напоминает нам величественную композицию эпохи Хэйан, обогащенную четко выделенными контурами начала эпохи Сун, и моделировкой, не уступающей работам итальянских художников. Здесь мы видим величественных архатов и бодхисатв, собравшихся вокруг горящего костра и наблюдающих с благоговейным трепетом за воздушным, неземным пламенем, которое охватывает мистический гроб и которому суждено однажды наполнить мир светом высшего отречения.

Симомура Кандзан (1873–1930) – один из ведущих японских художников своего времени, использовал многие приемы импрессионизма, но при этом возрождал традиционные для японского искусства композиции.

Тайкан привносит в живопись странные образы и безумные концепции, как это видно в его картине «Куцугэн, бродящий по пустым холмам»: герой идет среди гнущихся под ветром нарциссов – цветов безмолвной чистоты, – чувствуя яростную бурю, которая зреет в его душе.

Ёкояма Тайкан – прозвище одного из крупнейших японских художников периода до Второй мировой войны Сакаи Хидэмаро (1868–1958); известен новой техникой письма с нечеткими, размытыми границами изображения. На упомянутой картине изображен Цюй Юань, он же Куцугэн.

Эпических героев эпохи Камакура сегодня изображают с более глубоким пониманием человеческой природы. Мифология интерпретируется в ее солнечной значимости, а древние народные песни – как китайские, так и японские – открывают нам доселе неизведанную область.

Скульптура и другие виды искусства следуют по этому же пути. Чудесная глазурь Кодзана не только возрождает утраченные секреты древней китайской керамики, но и создает новые образы, подобные тем, что навевают краски Корина.

Миягава Коздзан (1842–1916) прославился как мастер глазури, достигший эффекта путем нюансирования оттенков.

Роспись по лаку освобождается от изящной утонченности позднего периода эпохи Токугава и теперь использует более широкий спектр красок и материалов, а родственные ей искусства вышивки и гобелена, перегородчатой эмали и работ по металлу дышат новой жизнью во всех отношениях. Таким образом, искусство, несмотря на изменившиеся условия покровительства и ужасную грохочущую работу машинной промышленности, стремится достичь высшей формы существования, которая сможет выразить современную направленность наших национальных стремлений. Но для исчерпывающего подведения итогов время еще не пришло. Каждый день открывает новые возможности и надежды, которые стремятся занять свое место в процессах возрожденной национализации. Китай и Индия, не говоря уже о художественной деятельности Запада, который также борется за новые формы выражения в современных условиях, представляют свои грандиозные перспективы идеалов; их еще только предстоит изучить исследователям будущего.

Примечания

Санъё. Автор «Ниппон Гайси» и «Ниппон Сэйки», который также известен своими стихами на исторические и патриотические темы. Он жил в начале XIX века и провел много лет в странствиях по стране в поисках материалов для своих исторических сочинений, которые было сложно получить из-за стремления правителей Токугава подавить национальное сознание.

Идея Адвайты. Слово «Адвайта» означает состояние недуальности, и это название, применяемое к великому индийскому учению о том, что все, что существует, хотя и кажется многообразным, на самом деле едино. Следовательно, вся истина может быть обнаружена в любом единственном различии, каждая деталь указывает на Вселенную. Таким образом, все становится одинаково ценным.

Назад: Конец эпохи Токугава (1700–1850)

Дальше: Перспектива