Книга: Мифология машины. История механизмов, которые нас пугают и очаровывают

Назад: Машины бесконечности

Дальше: Организм и машина

Объекты Просвещения

Глава, в которой Просвещение представлено как разочарование, а машина – как демонстрационный объект этого разочарования.

Просвещение как разочарование

Философ, математик и дипломат Готфрид Вильгельм Лейбниц был страстным сторонником идеи о том, что природа бесконечно разнообразна (vielfältig), то есть имеет бесконечное число складок (Falten). Каждая точка содержит в себе всю Вселенную, и вся Вселенная может развернуться (entfalten) из одной точки. На этой идее основаны его понятие монады и исчисление бесконечно малых. Чтобы проиллюстрировать ее, он водил дам из высшего общества по садам дворца Херренхаузен. Он объяснял им, что ни один лист не похож на другой. Каждый лист отличается от всех других листьев, каждый лист индивидуален, и в то же время он заключает в себе целый мир.

В сентябре 1675 года ему представилась возможность донести эту идею до широкой публики в яркой и понятной форме. В то время, когда он находился с дипломатической миссией в Париже, по всему городу виднелись плакаты, извещавшие о невероятном представлении: человек пройдет по Сене, как когда-то Иисус прошел по Галилейскому морю. Лейбниц, не желая пропустить это зрелище, прибыл на берег в назначенный час и был ошеломлен увиденным: с помощью летательного аппарата человек пересек реку, не промочив ноги. Лейбниц помчался домой, чтобы записать идею, которая пришла ему в голову во время представления. У него родился план кунсткамеры, где демонстрируется бесконечное разнообразие природы. Одно из центральных мест в этой кунсткамере отводится машинам. По его плану, кабинет Афанасия Кирхера должен войти в нее целиком.

Представление аппарата, предназначенного для передвижения по воде, в сентябре 1675 года в Париже на Сене, натолкнуло меня на следующую идею, которая хотя сначала и может показаться шуткой, тем не менее в случае ее осуществления не останется без последствий.

Предположим, что некоторые известные люди, разбирающиеся в прекрасных диковинах, и прежде всего в машинах, договорятся между собой о том, чтобы выставить их на всеобщее обозрение.

Для этой цели у них должен быть фонд для необходимых расходов, но это наверняка не вызовет затруднений […]

К работе должны быть привлечены художники, скульпторы, плотники, часовщики и другие представители подобных профессий. В дальнейшем, не торопясь, можно приглашать математиков, инженеров, архитекторов, фокусников, шарлатанов, музыкантов, поэтов, библиотекарей, наборщиков, граверов и других.

В плане могут быть, например, волшебный фонарь (с него можно начать), а также полеты, искусственные метеориты, всевозможные оптические чудеса, представление неба и звезд. Кометы. Глобус, подобный тому, что находится в Готторфе или Йене; фейерверки, гидротехнические сооружения, корабли необычной формы, мандрагоры и другие редкие растения. Необычные и редкие животные. Королевское кольцо. Фигуры животных. Королевская скаковая машина. Укрепления из дерева, возведенные на помосте, открытые [рвы] и т. д. Театры природы и искусства. Борьба, плавание. Необыкновенные канатоходцы. Сальто-мортале. Демонстрация того, как ребенок может поднять тяжелый груз с помощью нити. Помимо публичных представлений, будут и специальные, например выступления маленьких вычислительных машин. Новые эксперименты с водой, воздухом и вакуумом. Аппарат г-на Герике с 24 лошадьми и т. д. также будет использован для масштабных демонстраций, а его сфера – для небольших. […]

Польза от такого предприятия будет больше, чем принято думать, как для публики, так и для частных лиц. На публике оно будет открывать людям глаза, побуждать к изобретательству, предлагать прекрасные виды и знакомить людей с бесконечным числом новинок, как полезных, так и остроумных. Всякий жаждущий знаний сможет прийти туда. Возможно, любознательные князья и знаменитые люди со своей стороны захотят внести вклад в общественное удовлетворение и процветание науки.

Я почти забыл, что там можно устроить зал для игр или, говоря более общим языком, зал удовольствий. Но мне больше нравится первое название, потому что оно соответствует общему вкусу. И еще добавить оперу или музыкальную академию. Будет и театр пигмеев, водные игры, озера, водные сражения и т. д. Очаровательные залы. Необходимо предотвратить ругань или хулу на Бога в этом зале.

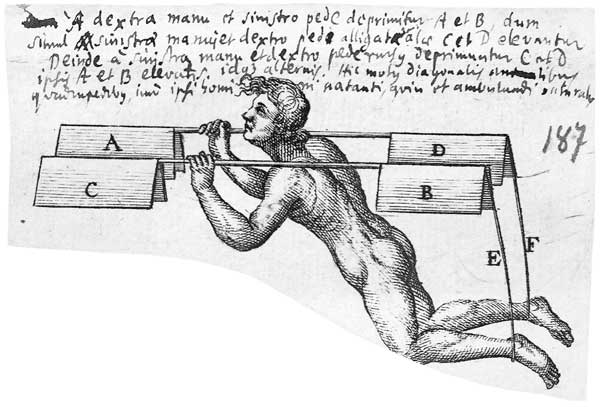

Анонимная гравюра на дереве с изображением испытания летательного аппарата, проведенного слесарем Беснье, которое Лейбниц приложил к своему плану кабинета редкостей. Он был свидетелем аналогичного испытания в Париже

Это лишь небольшая часть объектов, которые предполагалось представить в этой уникальной смеси музея естественной истории, технорамы, игорного дома, академии, театра танца, концертного здания, цирка, библиотеки и ярмарки. К сожалению, проект Лейбница так и не был реализован. Санкт-Петербург получил его урезанную версию. Но если бы в эпоху раннего Просвещения действительно удалось реализовать нечто среднее между Диснейуорлдом и Лас-Вегасом, то это, вероятно, было бы гораздо более впечатляющее зрелище, чем Кирхерианум, служившее совершенно другим целям.

Вундеркамера Афанасия Кирхера помогала передать трансцендентный опыт Божественного света, тогда как проект Лейбница не имел отношения к вере и религии. Конечно, богохульные речи должны быть запрещены, но больше на эту тему ничего не говорится. Лейбниц хотел донести знания до публики в занимательной форме, показать бесконечное разнообразие нашей планеты и вместе с тем пробудить интерес к законам природы, стоящим за вещами. Музей Кирхера стоял на службе Контрреформации, проект Лейбница должен был стать музеем Просвещения.

В конце своих заметок Лейбниц задает любопытный вопрос о том, допустима ли фальсификация. Следует считать само собой разумеющимся, что обману не место в музее Просвещения.

Подобное странное утверждение можно найти у Фрэнсиса Бэкона. Его утопический роман «Новая Атлантида» (1627) представляет собой проект идеального общества, организованного по научным принципам. В обширных подземных пещерах устроены выставочные залы, которые в то же время используются как лаборатории. «Целью нашего общества является познание причин и скрытых сил всех вещей; и расширение власти человека над природою, покуда все не станет для него возможным». В каждой из этих пещер выставляется и исследуется отдельное удивительное природное явление. Понятно, что машины, подобные тем, о которых писал Лейбниц, занимают здесь видное место: «Есть у нас дома механики, где изготовляются машины и приборы для всех видов движения». Пока все хорошо, но сразу за пещерой машин следует пещера иллюзий:

Есть у нас особые дома, где исследуются обманы органов чувств. Здесь показываем мы всякого рода фокусы, обманы зрения и иллюзии и тут же разъясняем их обманчивость. Ибо вам должно быть очевидно, что, открыв столько естественных явлений, вызывающих изумление, мы могли бы так же бесчисленными способами обманывать органы чувств – стоит лишь облечь эти явления тайной и представить в виде чудес. Но нам настолько ненавистны всякий обман и надувательство, что всем членам нашего Общества под угрозой штрафа и бесчестья запрещено показывать какое-либо природное явление приукрашенным или преувеличенным; а только в чистом виде, без всякой таинственности.

Как можно создавать дом иллюзий и фокусов и в то же время заявлять, что любой обман и надувательство ненавистны?

Очевидно, что просвещение и иллюзия не противоречат друг другу. В начале эпохи Просвещения, как уже говорилось, возникла неуверенность в истинности видимого. Идея о том, что видимая поверхность обманчива и что настоящая истина скрыта за вещами, кажется, должна быть основной позицией всякого просвещения. Просвещение (Aufklärung), enlightenment, siècle des lumières, означает: светом разума рассеять тьму за кулисами. Просвещение – это разочарование в прямом смысле этого слова: его волнуют принципы, по которым функционируют вещи, законы, лежащие под поверхностью.

Мы настолько привыкли к обману в повседневной жизни, что уже не ставим его под сомнение. Напротив, иллюзии и фальшивки до такой степени обманчивы, что непроизвольно вызывают у зрителей желание заглянуть за кулисы. Посетители магического шоу знают, что девушку не будут распиливать пополам, что их обманывают, и это подстегивает их к тому, чтобы разоблачить фокус. Надеюсь, им это не удастся, если только они не хотят полностью развеять магические чары.

Именно поэтому Лейбниц ставит вопрос о подделках, а в идеальном мире Бэкона машины стоят рядом с оптическими иллюзиями. Машины – это иллюзии; они производят иллюзии, которые вызывают разочарование, они околдовывают нас и одновременно приглашают к расколдовыванию. Машины как материальные воплощения таинственных сил природы особенно хорошо подходят для просвещения, поскольку были созданы человеком со знанием законов природы. По выражению Джамбаттиста Вико, verum et factum convertuntur – истина и факт взаимозаменяемы: люди создали машины и поэтому понимают их. Это верно. Вместе с тем Вико не признает эпистемологической сложности отношений между людьми и машинами. Это правда, что люди могут изучать машины, чтобы понять законы механики, или телескоп, чтобы разобраться в оптике. Но в то же время конструктор должен что-то понимать в механике и оптике, чтобы создать такие приборы.

Тело, душа и машины

Декарт, как и Лейбниц, увлекался машинами. Правда, простым интересом он не ограничился: он хотел понять, как они работают. Ему помогло то, что он некоторое время жил в Сен-Жермен-ан-Ле, небольшом городке к западу от Парижа с великолепным замком, который «король-солнце» на несколько лет избрал своей главной резиденцией. В саду замка, оборудованном роскошными фонтанами, Декарт наблюдал, как автоматическая Диана пытается скрыться от преследователей в камышах. Юный Рене хотел последовать за прекрасной богиней, но на его пути встал Нептун, угрожая ему своим трезубцем. После того как молодой человек оправился от первоначального испуга, очарование не отпускало его; ему хотелось понять, как такое возможно. Благодарный за возможность заглянуть прямо внутрь machina mundi, машины мира, он спустился в машинное отделение.

Наблюдение за механизмами привело Декарта к удивительному и в то же время опасному выводу: тела животных и человека суть не что иное, как машины! Этим он ни в коем случае не хотел сказать, что животные или люди не живые: напротив, изучение машины открывает секрет жизни. Резкий контраст между машиной и жизнью – дитя романтизма – был совершенно чужд Декарту. Тело и машина, жизнь и механика работают по одним и тем же принципам, поэтому если мы хотим понять человеческое тело, то можем заглянуть в машинное отделение или в часовой механизм. Позже из своего детского увлечения разборкой и сборкой часов он вывел научный метод: человек приобретает знания о предмете, разделяя его на составные части, а затем медленно собирая его.

Декарт понял все это, по его собственному признанию, наблюдая за подземной машиной. Однако главный интерес для него представляли не движения фигур. Эта загадка давно решена: достаточно знать массу, скорость и силу, чтобы точно предсказать движение тела. В машинном зале он искал нечто другое: кто на самом деле управляет фигурами, кто планирует и контролирует их движение? Если аналогия тела и машины верна, то в машине обнаружится эквивалент разумной души.

И, наконец, когда в этой машине будет разумная душа, она устроит себе основное местопребывание в мозгу и будет подобной устроителю фонтанов, который должен находиться в устройствах, где располагаются все трубы этих машин, когда он хочет включить фонтаны или каким-то образом воспрепятствовать их движениям.

Но там никого нет: не видно хозяина источника, который разрешил бы Диане сбежать, а Нептуну – отпугнуть незваного гостя. Тем не менее машина работает. Как такое может быть? Очевидно, не самодвижение, а (само)управление – вот новая загадка жизни.

Декарт не оставил эту проблему. Если машина, управляющая фонтанами, работает без рулевого, то, может быть, и человеческое тело не нуждается в душе? Он приступил к работе над книгой об управлении человеческим телом. Книга «О человеке» должна была стать частью масштабного проекта, нескромно названного «О мире». Декарт не довел его до конца, возможно потому, что это было выше его сил, или потому, что такой проект показался ему слишком еретическим. В любом случае работа «О человеке», которую он предположительно написал в 1632 году, вышла в свет на латинском языке только в 1662-м, через 12 лет после его смерти, а на французском – в 1664-м. В то время Декарт был вне подозрений в ереси: в «Размышлениях о первой философии», с которыми он вернулся к публике в 1641 году после 10-летнего перерыва, душа, по крайней мере частично, возвращена на свое законное место.

Декарт: животные духи и трубки

С точки зрения риторики сочинение «О человеке» построено в форме мысленного эксперимента:

Я предполагаю, что Тело есть не что иное, как некая статуя или машина, сделанная из земли, что Бог формирует все намеренно, чтобы сделать ее по мере возможности подобной нам; так что он не только придает цвет и форму всем нашим членам снаружи этой машины, но и вкладывает внутрь нее все детали, необходимые, чтобы заставить ее ходить, есть, дышать и, наконец, чтобы она подражала всем тем из наших функций, которые, как мы можем вообразить, исходят из материи и зависят лишь от расположения или устройства органов.

Чтобы ответить на вопрос, зачем телу душа, он представляет себе, как Бог создает машину, которая устроена, выглядит и действует в точности как человек. Единственное, чего ей не хватает, – это души, потому что у машин по самой их природе нет души. Что могла бы делать такая машина? И прежде всего, чего она не умела бы делать из того, что умеет живой человек? Двигалась бы она сама по себе, чувствовала бы, могла бы думать?

Мыслительный эксперимент приводит его к тревожному и по тому времени не совсем безобидному результату: между такой машиной и человеческим телом нет почти никаких различий. Движения, голод и жажду, чувства и страсти, страхи и сны и даже мышление можно объяснить механически. Мышление для Декарта, как и для некоторых современных неврологов, – это всего лишь автоматический процесс, по крайней мере до определенного уровня сложности.

Давайте более подробно рассмотрим декартовское тело-машину:

И вот, по мере того, как эти духи входят тем самым в полушария мозга, они попадают оттуда в поры его вещества, а из этих пор – в нервы; и там, в зависимости от того, входят ли они или всего лишь стремятся войти более или менее в одни, чем в другие, они обладают силой изменять форму мускулов, в которые вставлены эти нервы, и посредством этого двигать всеми членами. Вы могли видеть нечто подобное в гротах и фонтанах, находящихся в садах наших королей: одной лишь силы, с помощью коей вода движется, истекая из источника, достаточно, чтобы привести в движение разнообразные машины и даже чтобы заставить играть некоторые инструменты или произнести какие-то речи, сообразно различному расположению труб, ведущих воду.

Человеческое тело представляет собой систему сообщающихся трубок, по которым сигналы передаются от периферии к центральной нервной системе и обратно посредством маленьких животных духов (spiritus animales). Эти духи циркулируют в кровеносных сосудах и в нервных путях. Афферентные (входящие) сигналы, по сути представляющие собой минимальные перепады давления, приводят в движение шишковидную железу, которая, в зависимости от своего отклонения, активирует различные эфферентные (отводящие) пути и тем самым вызывает двигательные реакции. Короче говоря, человек – это пневматический автомат, управляемый посредством обратной связи.

Декарт, похоже, не совсем доволен своим открытием: он снова и снова подчеркивает, что через некоторое время перейдет к роли разумной души. Но обещание так и остается обещанием; очевидно, у него не получается придумать функцию, которую не могло бы выполнить тело. Трактат завершается примечательной и смелой мыслью:

Я желаю, говорю я, чтобы вы рассмотрели, что эти функции следуют в этой Машине совершенно естественно, не больше и не меньше, чем движения часов или другого автомата, движению противовесов и шестеренок; так что в этой связи в ней не следует усматривать никакую другую Душу – ни растительную, ни чувствительную – и никакой иной принцип движения и жизни, кроме ее крови и духов, волнуемых теплом огня, который постоянно горит в ее сердце и имеет не иную природу, нежели все огни, находящиеся в неодушевленных телах.

Итак, для управления материей не требуется никакой нетелесной инстанции: достаточно простого механизма обратной связи. Для разумной души остается только сложная функция суждения. Животные не обладают способностью суждения, поэтому им не нужна душа. Но они, несомненно, живые.

Идея о том, что материальный мир устроен как машина, во времена Декарта не казалась необычной. Она приводит к особой машиноподобной прозрачности мира, отражающейся в прозрачности часов: в них нет никакого скрытого принципа, никакой души, которую можно только постулировать, но нельзя доказать. Более того, мир создан Творцом, действующим по рациональным принципам. Эти рациональные принципы, которым Бог следовал в своем творении, можно воспроизвести символически – в математике и геометрии – или наглядно показать на примере часов. Так мы можем понять, что происходит в мире и что происходит с нами, людьми. Поэтому полное подчинение природы математике и физике означает, что у нее должен быть создатель. То, что идеально устроено по определенным понятным законам, не может устроиться само собой, то, что изменяется в направлении большего совершенства, не может изменяться само по себе, кто-то должен был это спланировать. В этом смысле взгляд на мир как на машину составляет основу рациональной теологии творения или, как сказали бы сегодня, телеологического аргумента. Здесь едва ли остается место для души. Если нечто построено по рациональному плану и работает по заданной программе, то оно так же мало нуждается в управляющей инстанции, как идеально запрограммированный самоуправляемый автомобиль – в рулевом колесе.

Согласно определению врача и философа науки Жоржа Кангилема, машина – это устройство, движение и механизм которого суть функции сочетания его частей и, можно добавить, движение которого можно описать геометрически. Стало быть, Декарт имел в виду отнюдь не метафорическое сравнение: для него тело – это действительно машина. Оно удовлетворяет всем необходимым критериям.

Мозг-машина

Хотя Декарт понял принцип обратной связи, у него были довольно странные представления об анатомических и физиологических основах автономного управления. Дальнейшие шаги в этом направлении сделал молодой одаренный врач из Англии по имени Джон Локк (1632–1704).

Шел 1656 год. Локк недавно вернулся из Лондона в Оксфорд, потрясенный и растерянный. Он чувствовал себя так, словно попал в бурю, писал он другу много лет спустя. Город буквально сошел с ума: квакеры, диссентеры, возрожденные христиане и другие протестантские группы боролись за внимание публики все более эксцентричными и шумными методами. На самом деле Локк согласен с платоником Генри Мором, который заявил, что все эти сектанты – душевнобольные. Верх эксцентричности: некоторые из них отказывались носить шляпу, вследствие чего мозг естественным образом перегревался.

Видимо, такого объяснения безумия Локку было недостаточно, потому что после возвращения он решил докопаться до тайны человеческого разума. Вопрос о том, что представляет собой разум, который способен до такой степени выходить из-под контроля, занимал его до конца жизни. Ему помогало то, что схожими вопросами занималась «Незримая коллегия», группа прогрессивно настроенных ученых, к которой примкнул Локк. Среди ее членов – virtuosi, величайшие умы того времени: Роберт Бойль, Роберт Гук, Кристофер Рен и Томас Уиллис – имена, хорошо известные и сегодня. Их объединяла цель: после подавления революции Кромвеля и возвращения короля Карла II защищать прогресс науки в рамках монархии от врагов мира и стабильности – фанатиков, энтузиастов и спиритов, сектантов, алхимиков и сумасшедших (впрочем, Бойль и сам был не прочь заняться алхимией). Только на незыблемом фундаменте математизированной физики, механики, убеждены virtuosi, может процветать мирное, свободное и прогрессивное общество.

Роберт Бойль, неформальный глава этой группы, обратил внимание на Локка, быстро оценил его потенциал и взял его под свое крыло. Но Локка в первую очередь интересовал не его наставник, а другой член тайного общества (благодаря которому возникнет Лондонское королевское общество) – Томас Уиллис, недавно назначенный новым Седлианским профессором естественной истории, пионер нейроанатомии.

Уиллис, которого и сегодня каждый студент-медик знает по circulus arteriosus Willisii, обеспечивающему кровоснабжение мозга, внезапно стал знаменитым 14 декабря 1650 года, когда его попросили препарировать тело Анны Грин. Двадцатидвухлетняя служанка, осужденная за убийство ребенка, полчаса провисела на виселице, после чего ее тело привезли в анатомический кабинет. Когда Уиллис собирался сделать первый разрез, он услышал странные звуки, исходящие из горла мертвой женщины. Вместе со своим коллегой Уильямом Петти они решили провести реанимацию, которая действительно оказалась успешной. Попал ли он на эту почетную должность благодаря этому эффектному вмешательству или благодаря хорошим семейным связям, неизвестно; в любом случае у него был не самый лучший медицинский послужной список.

Уиллис использовал академическое пространство не для того, чтобы просто повторять Галена, Гиппократа и Аристотеля, как это делали его предшественники, а для того, чтобы подвести своих студентов к пониманию того, что мозг – это мыслящая материя (thinking matter). Конечно, мозг – это дар Божий, успокаивал он, но это также обычный орган, в котором происходят мышление и познание, реализуется свобода воли. Все эти функции в итоге можно свести к обработке данных чувственного восприятия; сам мозг не имеет никакого содержания, в нем нет врожденных идей. Чтобы понять такие заболевания, как эпилепсия, ипохондрия, меланхолия или истерия, необходимо знать химические и механические процессы, лежащие в основе работы мозга. С этой целью Уиллис в 1664 году составил анатомический атлас мозга Cerebri anatome, который и сегодня поражает нас своей точностью и наглядностью, что неудивительно, ведь иллюстрации к нему выполнил знаменитый архитектор собора Святого Павла Кристофер Рен.

Изучение анатомии для Уиллиса не было самоцелью. Скорее, свою цель он видел в том, чтобы пролить свет на происхождение безумия. В этом они близки с Локком. Оба они были убеждены, что путаные мысли безумцев вызваны расстройствами мозга. Мозг – это орган, который производит мысли, то есть мыслящая материя. Для обозначения мыслительной функции мозга Локк даже ввел особый термин – mind, который неточно переводится как «душа» (Seele), «дух» (Geist), «разум» (Verstand) и даже «внимание» (Aufmerksamkeit), по-французски – âme. Mind обозначает совокупность всего того, что делает мозг, так же как «походка» – то, что делают ноги. Думать, что существует нечто нематериальное, которое мыслит, примерно так же разумно, как утверждать, что существует нематериальная походка, которая реализуется при ходьбе.

По сути, Локк просто расширяет медицинско-анатомические представления своего учителя до философской системы: человеком управляет не имматериальная божественная душа, а мозг – мыслящая материя. Mind, сам по себе совершенно пустой, tabula rasa, обрабатывает данные, поступающие от органов чувств, и связывает их в сложные идеи. Другими словами, мозг – это машина для обработки данных.

Демонстрационные образцы эпохи Просвещения

Еретическая идея о том, что тело без души может управлять собой, по-настоящему дала о себе знать, когда были созданы первые машины с механизмами самоуправления.

Согласно легенде, эта история началась через 90 лет после того, как Декарт изложил свои мысли о механизмах саморегуляции у человека на бумаге и спрятал их в ящик. В 1723 году в Бирмингеме, промышленном городе на полпути между Лондоном и Манчестером, мальчик по имени Гемфри Поттер работал на паровой машине Ньюкомена. Труд столь же утомительный, сколь и монотонный: после расширения цилиндра он должен был открывать клапан, чтобы впустить холодную воду, а затем, после того как поршень возвращался в исходное положение, он открывал другой клапан, и под действием горячего пара поршень снова поднимался вверх. Он делал это 10 раз в минуту, то есть, по самым скромным оценкам, 12 тысяч раз за 10 часов (одна рабочая смена). Однако эта ужасная монотонность не угнетала молодого Гемфри. Напротив, она пробудила в нем изобретательность: он сконструировал механизм, который открывал и закрывал клапан при определенном давлении – предшественник центробежного регулятора. Впервые в истории инструмент, машина, смог управлять машиной.

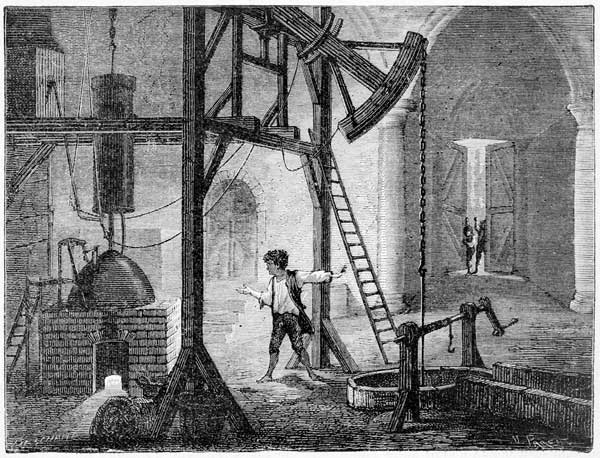

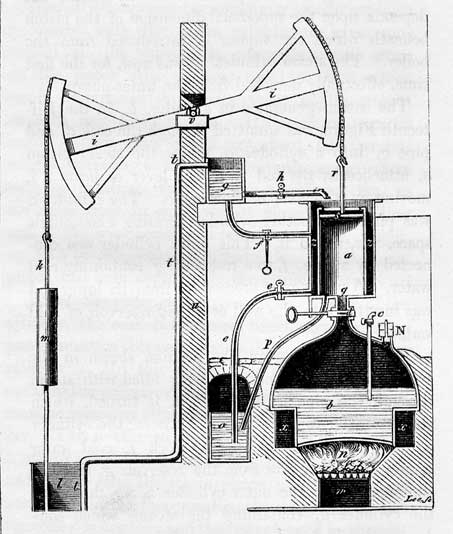

Гемфри Поттер оснащает паровую машину Ньюкомена самооткрывающимися клапанами. Бирмингем (1713)

Самоуправление – это способность системы автономно изменять свое состояние с помощью подсистемы. Термостат корректирует состояние нагревателя в зависимости от внешней температуры, центробежный регулятор изменяет состояние цилиндра в зависимости от достигнутого внутреннего давления, а мозг меняет состояние тела на основе данных от органов чувств, по крайней мере в теориях Декарта и Локка.

Центробежный регулятор был не только техническим прорывом: он важен и с точки зрения интеллектуальной истории. Его появление доказывало, что мысли Декарта об автономном управлении и теория Локка о мыслящей материи по меньшей мере небезосновательны. Таким образом, центробежный регулятор – это материальное воплощение машины, которая первоначально существовала только как мысленная модель самоуправления человека.

Жильбер Симондон описывает эти своеобразные взаимодействия как процесс конкретизации: частица человеческого разума воплощается в машине, которая конкретизирует человеческие идеи, представления или образы. Позднее дух может отделиться от машины. Декарт понял, что нервная система работает по принципу обратной связи, когда попал в машинное отделение. Однако идея автономного управления уже была заложена в машину из Сен-Жермен-ан-Ле, чтобы затем, в измененной форме, снова стать в системе Декарта идеей, духом. Позднее идея автономного управления позволила Гемфри Поттеру использовать обратную связь для создания центробежного регулятора. Это, в свою очередь, углубило понимание человека и общества.

Паровая машина Томаса Ньюкомена

Вследствие взаимной конкретизации идеи и машины история техники – это неотъемлемая часть интеллектуальной истории.

После изобретения центробежного регулятора техника управления быстро прогрессировала. Автоматы Jaquet-Droz (с ними мы уже познакомились) приводятся в действие с помощью роликов, которые запускаются маленькими шипами, видимыми на задней части фигур. Правда, из-за сложности механизма возможность видеть его части не расколдовывает машину, а скорее увеличивает ее таинственность. Неслучаен и выбор занятий для автоматов – один из них пишет, другой рисует, третий музицирует. Посыл очевиден: даже высшие проявления человеческого духа могут быть воспроизведены механически.

В 1805 году французский ткач Жозеф Мари Жаккар (1752–1834) изобрел первый станок, управляемый лентой перфокарт, сшитых вместе. Преимущество жаккардового ткацкого станка перед неподвижным валиком очевидно: он мог выполнять не одну, а несколько задач и ткать различные узоры с помощью сменных перфокарт. Изобретение валиков и перфокарт, несомненно, ознаменовало огромный технический прогресс, поскольку отныне можно было автоматизировать полезные машины. Но прежде всего это был вызов человеческому самосознанию: ролики и перфокарты – встроенные программы, взявшие на себя большую часть задач, которые, согласно Локку, относятся к сфере человеческого разума. Они обрабатывают исходные данные и преобразуют их в действия, то есть представляют собой протезы мозга в подлинном смысле слова. Казалось, это только вопрос времени, когда человеческий разум станет полностью заменимым, а человек – лишним.

Реально работающая технология автономного управления вызвала неудобные вопросы. Она поставила под сомнение уникальное преимущество человека – наличие нематериальной субстанции, управляющей материей, и тем самым создала угрозу его особому положению во Вселенной. Кроме того, она дала мощный импульс политическому просвещению: если машины могут обходиться без управляющего, а биологические системы – без централизованного управления, то зачем нужен король?

С середины XVIII века машины постепенно перестают быть объектами Просвещения не потому, что они служат для изучения живых систем, а потому, что они призваны распространять идеи Просвещения.

Понимание мозга как мыслящей материи, несомненно, стало решающим шагом на пути преодоления дуализма тела и души. Тем не менее Локк сохранил своеобразный дуализм, резко разделив центр управления и управляемое тело, с тем отличием, что в его системе функция управления возложена не на нематериальную душу, а на мыслящую материю. Но если мышление – это всего лишь функция органа, так же как походка – функция ног, то ничто не мешает заменить мозг, как и любой другой орган, протезом.

Воплощению этой идеи в жизнь посвятил себя Жак Вокансон – младший из Гренобля, осознавший свое призвание еще в юном возрасте. То, что для Декарта было мысленным экспериментом, – машина, похожая на человека, – гениальный изобретатель хотел воплотить в реальность. Он мечтал создать машину, управляемую машиной, которая не только была бы удивительно похожа на человека, но и работала бы как человек, короче говоря, живую машину.

Машины Жака де Вокансона – позже он принял такое написание своего имени – задумывались, с одной стороны, как модели для более глубокого понимания управления телом, а с другой – как наглядные примеры для распространения идеи Просвещения о том, что не нужно никакой нематериальной управляющей инстанции, ни Бога, ни короля, ни души. Его автоматы были просветительскими в двойном смысле слова: человекоподобная машина – это сильный аргумент в пользу радикального материализма, понятный каждому без необходимости читать толстые книги; вместе с тем работающий автомат – это доказательство того, что человек-мастер ни в чем не уступает Богу-Мастеру, что ставит человека в один ряд с Творцом. В своем ремесле Вокансон передает опыт мистика Ангелуса Силезиуса:

Я – как Бог, а Бог – как я.

Никто – ни Бог, ни я – не мал и не велик.

Тянусь ли я к Нему, иль Он ко мне приник?

Неудивительно, что в глазах Церкви и Силезиус, и Вокансон были виновны в богохульстве. Правда, случай Вокансона сложнее: его автоматы поставили человека наравне с Богом – они оба создают жизнь – и в то же время доказали, что человек – это всего лишь простая машина, которая, подобно часам, выполняет монотонную работу. Этим он одновременно возвысил и унизил человека.

Жак де Вокансон, инженер Просвещения

В 1677 году Journal des sçavans опубликовал заметку о немецком враче Саломоне Рейзеле, который создал machine surprenante de l’homme artificielle – удивительного искусственного человека-машину. По сути, это было впечатляющее изобретение и эффектный трюк, уловка, имевшая целью визуально и тактильно убедить зрителя в том, что человек не что иное, как автомат, самодвижущаяся машина. В следующей версии автомата Рейзель обещал добавить речь и естественные движения. Однако проект Рейзеля, как и ряд других подобных ему, не нашел отклика, и вся слава досталась Вокансону.

Вокансон родился в Гренобле зимой 1709 года в семье перчаточника. В раннем возрасте он был отдан на попечение иезуитов, поскольку родители не могли прокормить его и девять его братьев и сестер. Каждую субботу мать забирала его из монастыря, и они вместе навещали двух одиноких старых тетушек. Чтобы спастись от скуки этих бесконечных визитов, Жак изучал механические часы на каминной полке, и через некоторое время ему удалось сделать по их образцу небольшой механический кукольный театр с ангелами и священниками.

Чуть позже он поступил послушником в монастырь в Лионе, где продолжал предаваться своей страсти к ремеслу. Но отцы монастыря были менее снисходительны, чем иезуиты в Гренобле. Жак был вынужден покинуть монастырь после того, как все его фигурки были уничтожены. Очевидно, начальство разгадало кощунственный замысел Вокансона: он хотел создать живое существо!

В возрасте 19 лет он окольными путями добрался до Парижа. В салоне жены банкира мадам Мадлен Дюпен в отеле Ламбер он познакомился с самыми известными французскими просветителями. У Дюпен часто бывали бароны Фридрих Мельхиор Гримм, Поль Анри Гольбах, Жан-Франсуа Мармонтель, Жан-Жак Руссо и Дени Дидро, а иногда и Вольтер. Вольтер особенно высоко ценил Вокансона как пропагандиста Просвещения и привечал его. Тем не менее следующие несколько лет стали изнурительными для Вокансона: его новые друзья не могли финансировать его – или не хотели, ведь Гольбах и Гримм были чрезвычайно богаты. Несмотря на это, он продолжал работать над созданием искусственного существа. Сначала он думал о лебеде, затем остановился на утке. Невзирая на трудности (влиятельные покровители всегда отступали, если успех не приходил достаточно быстро), Вокансон смог представить механического флейтиста изумленной публике на ярмарке в Сен-Жермене 3 февраля 1738 года. Это был не просто музыкальный автомат, у которого фигура двигалась в такт музыке, – такие автоматы существовали давно, – в репертуаре механического флейтиста Вокансона было 12 песен; фактически он извлекал звуки движением губ, закрывая отверстия подушечками пальцев. Воздушный поток создавался с помощью мехов. В докладе, направленном в Академию наук, Вокансон выразил убеждение, что ему действительно удалось механическим способом создать живое существо.

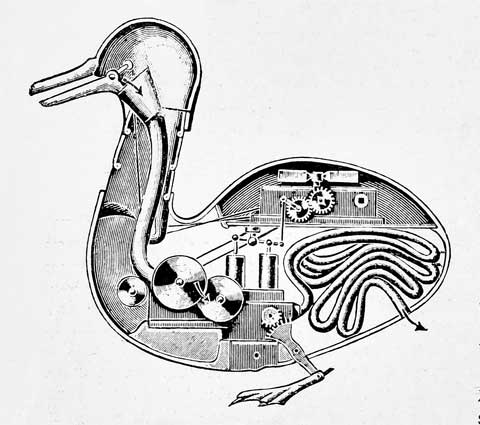

В то же время Вокансон продемонстрировал свою механическую утку, собранную из 400 деталей. Она могла ковылять и плавать, размахивать крыльями, как настоящая утка, двигать головой, крякать и подбирать зерна. Для ее кишечника он использовал сверхдорогую резину, специально привезенную из Южной Америки.

Этот шедевр восхитил зрителей еще больше, чем флейтист, прежде всего потому, что утка имела пищеварительную систему. Правда, кашица, выходившая из задней части утки, не была продуктом переваривания зерен, которыми ее кормили: она заранее пряталась в небольшой емкости внутри механической птицы.

С этого маленького обмана началось падение Вокансона. Публика не простила ему этого. Интерес к его выступлениям ослаб. Вокансон был глубоко разочарован тем, что его воспринимали как изобретательного ловкача и шоумена, а не как творца жизни. Поэтому его наверняка порадовало, что кардинал де Флери, генеральный инспектор всех шелковых мануфактур Франции, в 1741 году поручил ему заняться автоматизацией производства. Вокансон настолько преуспел в этом, что в 1743 году смог продать автоматы, которые за это время стали для него обузой. С тех пор они гастролировали по ярмаркам Европы, пока не попали в кабинет диковинок Готфрида Кристофа Бейрейза, где в 1805 году Гёте увидел флейтиста. Поэт с разочарованием отметил: «Мы нашли его полностью парализованным. Флейтист сидел в старом садовом домике в очень неприметной одежде и уже не играл».

Механическая утка Жака де Вокансона (1738)

Судьба Вокансона трагична: он прославился тем, что ему не удалось сделать – а именно создать жизнь, – и остался практически непризнанным в том, чем он на самом деле изменил мир. Его ткацкий станок стал известен под именем его ученика, Жозефа Мари Жаккара, который лишь усовершенствовал его технически. То, что в 1757 году Вокансон был принят в Парижскую академию наук вместо Дени Дидро, было последним знаком почтения к полузабытой звезде и политически мотивированным унижением Дидро. Мыслители эпохи Просвещения, прежде всего Вольтер, проявляли к Вокансону интерес, граничащий с энтузиазмом, хотя они вряд ли верили, что он может создать живое существо. Вольтер писал графу д’Аржанталю: «Без утки Вокансона нам ничего не напоминало бы о славе Франции»; а близкий враг Вольтера Жюльен Оффре де Ламетри называл его новым Прометеем.

Назад: Машины бесконечности

Дальше: Организм и машина