Книга: Мифология машины. История механизмов, которые нас пугают и очаровывают

Назад: Нужда монахов

Дальше: Объекты Просвещения

Машины бесконечности

Глава, в которой машины выступают как представители власти и как проявления бесконечного.

Власть и машина

Когда в 1658 году иезуиту Клоду-Франсуа Менестрие было поручено организовать в Лионе торжества по случаю приема «короля-солнца» Людовика XIV, он обратился к библиотечным собраниям в поисках образцов того, как проводятся подобные мероприятия. Не найдя ничего полезного, он решил сам написать руководство – «Трактат о турнирах, забавах, каруселях и других публичных зрелищах».

Менестрие хорошо понимал, что такое зрелище не может обойтись без машин. «Все, что полезно для совершения таких действий, которые, кажется, лежат за пределами возможного для человека, является делом машины», – писал он. Они участвуют в каждой процессии, потому что, как и король, обладают сверхчеловеческими способностями и могут достойно представлять его перед народом. Но их также презентуют королю, чтобы продемонстрировать ему укрощение сверхчеловеческих сил изобретательностью инженеров, – тонкий намек, напоминающий монарху, что его абсолютная власть зависит от подобающего представления художниками и инженерами.

Празднества, несомненно, предназначались для развлечения, но развлечения были также средством утверждения суверенитета короля и укрепления его власти. Для этого не жалели ни средств, ни сил:

Выступления всевозможных животных, которым можно придать подвижность в любой форме, движущиеся сцены, тележки, кружащиеся и висящие небеса, искусственные облака, корабли, передвижные леса, переносные фонтаны, чудовища, великаны и статуи, произведения искусства, расположенные на лифтах, – вот все виды машин, которые могли использоваться в этих дивертисментах. […]

Для того чтобы установить власть, которая представляет Его собственную, Бог отмечает лоб и лицо правителей знаком божественности. […] Бог создал в князе смертный образ своей бессмертной власти. Человек смертен, это правда; но король, говорим мы, не умирает никогда: образ Божий бессмертен.

Монарх – это конечный образ бесконечного Бога, проповедовал епископ и философ истории Жак-Бенинь Боссюэ в 1662 году. Но это сравнение ошибочно. Тот факт, что король смертен, как и все люди, значительно подрывает его авторитет. Именно здесь в игру вступают автоматы: они стабилизируют репрезентативные отношения между Богом и правителем. Автоматы, которыми владеет король, доказывают, что его суверенитет имеет божественное происхождение, несмотря на его смертность.

Блез Паскаль проницательно замечает:

Привычка видеть королей окруженными стражей, трубачами, сановниками и всем прочим, что внушает машине [machine] почтение и страх, приводит к тому, что и в тех нечастых случаях, когда короли оказываются одни, без сопровождения, их лица вызывают почтение и страх у подданных.

Вся эта суета вокруг короля служит лишь для того, чтобы произвести впечатление на народ, показать, что «печать божественности лежит на его челе», то есть чтобы толпа считала своего государя божественным. В большинстве немецких изданий machine в приведенном фрагменте переводится как «автомат», что лишено всякого смысла. Из всех значений, которые machine могло принимать в то время, особенно выделяются два: человек, который есть не что иное, как механизм, и большая, движущаяся вещь, в нашем случае – толпа.

Не только автоматы, но и другие виды искусства, портретная живопись, театр (где принцы любили сами играть роль солнца), балет, пышные праздники и шествия, демонстрация роскоши в целом, в эпоху барокко служили одной главной цели – узаконить суверенитет короля, связав его власть с Богом.

Это стало необходимым, ведь после окончания Тридцатилетней войны светская власть переживала серьезный кризис: Европа была разделена на конфессии, финансы княжеств и королевств оказались истощены, а Контрреформация вернула власть католической Церкви. Государь был слишком слаб, чтобы утверждать свою власть с помощью грубой силы. Ему нужно было легитимировать ее символически, а для этого нет ничего более убедительного, чем доказательство своего божественного происхождения. Таким образом, репрезентация власти, например пышный въезд в Лион, хореографическим сопровождением которого занимался Менестрие, – это не представление реальной власти, а скорее символическое обоснование власти там, где реальная власть отсутствовала. Символическая власть возникает только в своей собственной репрезентации, и вряд ли что-то лучше, чем автоматы, подходит для демонстрации божественного происхождения светского господства. Поскольку способность к движению всегда считалась признаком жизни – а жизнь имеет божественное происхождение, – обладание самодвижущимися машинами делает короля прямым представителем Бога: теперь он также является создателем жизни или, по крайней мере, обладателем искусственной жизни, и это в значительной степени компенсирует его смертность – недостаток, отмеченный Боссюэ.

Машины – божественные средства передвижения

Однако все началось гораздо раньше. Уже в эпоху Возрождения машины неизменно участвовали в демонстрации княжеской власти. Возвращение на родину победоносного полководца отмечалось с особой помпой. Под приветственные возгласы подданных он величественно въезжал со своими войсками в большие городские ворота. Под звуки музыки, сопровождаемый колесницами, солдатами, всадниками, жонглерами и нередко униженными военнопленными, правитель шествовал по главным улицам города в trionfo – триумфальном шествии. У городских ворот процессию гостей встречали машины, созданные специально для этого случая. В Нюрнберге, например, коронованного императора Матиаса (1557–1619) встречал императорский орел, который мог махать крыльями, кланяться и поворачиваться.

Колесницы, следовавшие за королем, были превосходно украшены, часто на них размещался золотой трон. Эти carri должны были напоминать херувимскую колесницу из видения пророка Иезекииля (Иез. 1:4–28). Идея заключалась в том, чтобы соединить власть короля со всемогуществом Бога: как небесная колесница представляет собой «видение подобия славы Господней», так и carri, конечная и материализованная форма херувимской колесницы, воплощают в себе славу правителя. Такой триумф, вероятно, не отличался от сегодняшнего уличного или любовного парада, которые представляют собой намеренные искажения пышных зрелищ прежних времен, подобно тому как машина остается секулярным символом власти. Однако и уличный парад, и машина демонстрируют тех, кто в них участвует, а не королей. Сегодня каждый, кто может себе это позволить, сам себе король.

Машина и бесконечность

Власть – это потенциальное насилие, своего рода застывание (Stillstellung) насилия в его репрезентациях. Недаром латинское слово potentia означает «власть» и «возможность». Для того чтобы власть не воплощалась в насилии, ее репрезентации должны постоянно демонстрироваться. Такие демонстрации, как trionfi, авиашоу или военные парады, служат не только для легитимации власти, но и для предотвращения насилия. Логика холодной войны, гарантия взаимного уничтожения, по сути, сводилась к битве репрезентаций, в которой решающую роль играли крылатые ракеты, херувимы современности. Советский Союз распался не потому, что проигрывал войны или боялся проиграть их в будущем – в конечном счете, не имеет большого значения, сможешь ли ты разгромить противника две или три сотни раз, – а потому, что он потерял возможность демонстрировать свою мощь из-за «звездных войн», развязанных тогдашним президентом США Рональдом Рейганом. У СССР просто закончились деньги. То, что машины олицетворяют власть, может показаться тривиальным. Они дороги и поэтому демонстрируют экономическую мощь, они сильны, быстры, надежны и неутомимы и тем самым сочетают в себе все качества, подобающие правителю. Они воплощают насилие и разрушение. Но это еще не все: машины также представляют трансцендентную власть, ведь они могут сделать бесконечное видимым и понятным для публики. Это особенно ясно видно на примере театральных машин эпохи барокко.

Давайте на мгновение поставим себя на место зрителя, который видит автоматического льва Леонардо, когда французский король въезжает в Милан. Он очарован, он не может оторвать от него глаз, потому что металлический лев движется сам по себе и выглядит живым. Безусловно, зритель знает, что это творение человека, но его сердце начинает биться чаще, он сбит с толку: в самом деле, только Бог способен создавать живые существа.

Король и его инженеры достигли своей цели. Спектакль убедил нашего наивного зрителя, что король находится в милости у Бога. Или он в союзе с дьяволом, что было бы еще страшнее. То, что созданные человеком артефакты демонстрируют силу Бога, приводит нашего зрителя в замешательство, его охватывает метафизическое оцепенение. Если человек управляет теофанией, явлением Божественного, то кто тогда кем управляет? Бог людьми или инженеры – Богом? Оливер Хохадель называет электрические представления на ярмарках XVIII века «просвещением для народа», соответственно машины XVII века можно назвать метафизикой для народа.

Чудеса показывают не просто власть Бога, они показывают Его безграничную власть. Он способен отменить абсолютно все, даже действующие законы природы, которые Он Сам сотворил. В этом и только в этом смысле машина также бесконечна: она способна обойти все, даже установленные Богом законы природы.

Бесконечное, которое открывается в машинах, и сложные и часто противоречивые теологические, метафизические и математические рассуждения о бесконечном в XVII веке соотносятся друг с другом примерно так же, как электрические ярмарочные представления и введение в учение об электричестве. Вероятно, машины служили для того, чтобы упростить бесконечное, сделать его грубым, но в то же время понятным каждому.

Бесконечное в представлении английского философа Роберта Фладда

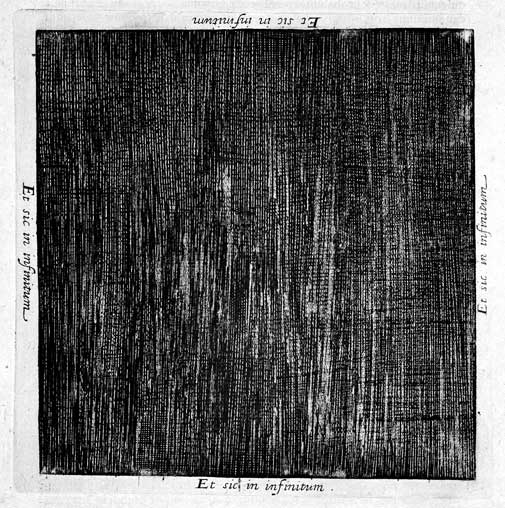

Пожалуй, больше всего к этому наивному представлению о бесконечном подходит иллюстрация сэра Роберта Фладда: перед главой его «Метафизики», посвященной небытию, мы видим черный прямоугольник. Над каждой из четырех его сторон написано: et sic in infinitum – «и так до бесконечности». Бесконечность – это когда все продолжается и продолжается.

Бесконечное и научная революция

Разумеется, бесконечное обсуждалось и на более высоком уровне. Оно занимало важное место в научной повестке той эпохи, поскольку имело ключевое значение для колоссального переворота в истории духа, который иногда называют научной революцией Нового времени. Термин «революция» обманчив: это было не короткое, взрывное событие, а медленный процесс, начавшийся примерно в XIV веке и принесший первые плоды в конце XVII века, когда Ньютон и Лейбниц почти одновременно открыли исчисление бесконечно малых. Поэтому более подходящим представляется термин «проект унификации».

Что надлежало объединить? Аристотель разделил мир на надлунную и подлунную сферы. Надлунный мир вечен, неизменен и незыблем. Там царит совершенная гармония, символизируемая круговыми движениями планет и постигаемая с помощью математики.

Мир под Луной, напротив, несовершенен. Земля ограничена, движение на ней беспорядочно, а вещи появляются и исчезают. Короче говоря, все довольно хаотично, математика не в состоянии понять этот беспорядок, в лучшем случае с ним может справиться техника.

Мистик и лирик эпохи барокко Ангелус Силезиус (1624–1677) описал это разделение так:

У души два глаза: один смотрит во время, другой устремлен в вечность.

Глаз, устремленный в вечность, – это глаз теории, который схватывает вечные формы, скрытые за явлениями, все треугольники, четырехугольники и Платоновы тела, из которых состоит видимый мир. При переходе из нижнего мира в верхний человек, таким образом, переходит от глазного зрения к духовному, которым часто особенно одарены слепые, подобно слепому провидцу Тиресию из трагедии «Эдип».

Тем не менее верхний мир не полностью скрыт от ограниченного взгляда человека. Благодаря своей совершенной гармонии круговые движения планет передают отблеск бесконечности. На земле, особенно в человеческом теле, идеальные круговые движения не встречаются. Даже плечевой сустав допускает вращение примерно на 120 градусов. Вместе с тем искусственные машины основаны на круговых движениях, что следует уже из определения Витрувия. Преобразование циклических сил в линейные – принцип почти всех механических машин. Следовательно, машина должна быть комбинацией бесконечного и конечного, созданной человеческой изобретательностью, как бы завершением проекта унификации.

Оптические машины

Увидеть бесконечное – такова была популярная цель проекта унификации. Неудивительно, что первыми брешь в строгом разделении миров пробили телескоп и микроскоп. Впервые человеческий глаз смог заглянуть в бесконечность. Телескоп, вероятно, изобрел в 1608 году голландский мастер очков Ганс Липперсгей, а микроскоп – примерно в то же время его соотечественник Захарий Янсен. Как ни странно, оба изобретателя канули в Лету, а их изобретения были приписаны тем, кто использовал их в научных целях: телескоп – Галилео Галилею, микроскоп – Антони ван Левенгуку. На самом деле Галилей понял, что с помощью телескопов можно не только заметить вражеские корабли на горизонте на один-два часа раньше, чем их сможет различить человеческий глаз, но и проникнуть в области, которые до сих пор считались принципиально невидимыми.

Расширение границ видимого имело не только научное, но и философское значение. В мире Аристотеля материя была доступна физическому глазу и физика (= наука) формализовала видимый мир. За все невидимое и идеальное за пределами физики, meta physis, отвечал разум – философия, математика, теология. То немногое, что человеческий глаз все же видел наверху – солнце, луна и звезды, – подтверждало догму о совершенстве надлунного мира. Там все двигалось равномерно, гармонично и по идеальным кругам, все было более совершенным, более идеальным, чем здесь, на земле. Вдруг с помощью нескольких хитроумно скомбинированных линз не только душа, но и глаз смогли пересечь границу между мирами: оказалось, что небесный мир не так уж сильно отличается от земного. Галилей, например, обнаружил с помощью телескопа кратеры на Луне и сделал правильный вывод, что на Луне, как и на Земле, есть горы. Какое разочарование!

Проект унификации подчинил прежде строго разделенные миры – конечное и бесконечное, видимое и невидимое, техническое и математическое, порядок и хаос – одним и тем же физическим законам. Это было непросто. Квадратура круга и проецирование земного шара на поверхность для создания карт – вот лишь две проблемы, которые интенсивно исследовали в то время, не находя для них удовлетворительного решения. Кроме того, развитие современного математизированного естествознания требовало, чтобы существовала только одна физика с едиными законами. Наконец, одна и та же механика дает возможность рассчитывать движение небес и создавать прицельные орудия с высокой точностью.

Кривошип покончил с аристотелизмом

В объединении наук под руководством математики аппараты, приборы и машины – в то время все это называли machine – играли двойную роль: с одной стороны, с их помощью измеряли и рассчитывали Вселенную, с другой – они сами служили моделями, с помощью которых можно было изучать законы природы. Из телескопов выводили законы оптики, а из них, в свою очередь, – функции глаза; часы показывали законы механики – таким образом можно было понять движения человеческого тела. Сходным образом позднее мы узнали кое-что об обмене веществ от паровой машины и кое-что о человеческом мозге от компьютера. Машины являются прекрасными моделями для изучения живого не только потому, что они устроены проще и яснее, чем живые существа, но и потому, что, по практическим и этическим соображениям, их можно лучше исследовать.

Одним из исторически важных объектов исследования был кривошип. Его изучение позволило опровергнуть аристотелевскую догму о невозможности перехода между земным прямолинейным и небесным циклическим движением.

Аристотель подкрепил свою идею следующим соображением: шар на маятнике должен замедлиться до скорости, равной нулю, в точке перехода, прежде чем он сможет снова набрать скорость. Шар, движущийся по круговой траектории, напротив, вращается регулярно, не останавливаясь. Следовательно, маятник и круг несоизмеримы, движение маятника никогда не может быть преобразовано в круговое движение.

Однако, как заметил Джамбатиста Бенедетти (1530–1590), находчивый математик из Венеции, маятник и круг можно легко синхронизировать. Если крепко связать точку на периметре колеса со стержнем, который может двигаться только вверх и вниз, то стержень и колесо будут двигаться синхронно, следовательно, прямолинейное и круговое движения переходят друг в друга. Соображения Бенедетти все же оставляли две возможности: либо стержень и круг движутся непрерывно, либо они оба в какое-то мгновение замирают. Ему не удалось геометрически обосновать, какая из этих двух возможностей верна. Из наблюдения за машиной с кривошипом он сразу понял, что они оба движутся непрерывно, однако, чтобы показать это математически, нужно было дождаться исчисления бесконечно малых.

Линн Уайт – младший, крупнейший специалист по истории средневековой техники, с удивлением отмечает, что до XIV века кривошипные механизмы практически не встречались, но затем начиная с середины века они начали все шире распространяться в военном деле, искусстве и ремесле. Объяснение этому кроется в аристотелевском взгляде на мир, который отвергал сочетание прямолинейного и циклического движения. Кривошипы были за пределами возможного, поэтому они даже не рассматривались как решение механических проблем. Кривошипный механизм очень хорошо показывает взаимодействие между физическим и метафизическим знанием: сначала он был метафизически немыслим, и лишь тогда, когда догматический аристотелизм начал давать трещины и исчезли некоторые запреты на мышление, появилась возможность построить его. Но, став реальным, он раскрыл неявное знание: теперь на нем можно было изучать определенные механические законы.

Метафизика для народа

Машины – это метафизика для народа. Благодаря им перед взорами зрителей обретают конкретные очертания ранее невидимые области, абстрактные идеи и метафизические концепции. Однако для визуализации абстрактных идей необходимы соответствующие время и место. В Средние века это происходило во время Праздника Тела и Крови Христовых, в XVIII веке – на ярмарочных представлениях и в салонах, в XIX веке – на всемирных ярмарках и в фабричных цехах. В XVII веке такими пространствами были кабинеты редкостей и театр, а сегодня – Интернет.

Кабинеты и коллекции редкостей были известны еще в Средние века, но своего расцвета они достигли только в эпоху барокко. Самым известным кабинетом редкостей был музей Кирхерианум, основанный в 1651 году в Палаццо Дель Коллегио Романо в Риме иезуитом на папской службе, эрудитом Афанасием Кирхером. Кирхер был кем-то вроде специалиста папского отдела по связям с общественностью или, лучше сказать, по устранению проблем. Всякий раз, когда в католическом мире вспыхивал конфликт веры, папа посылал Кирхера, чтобы возвестить католическое учение и обеспечить его соблюдение. Кабинет редкостей Кирхера был macrocosmos in microcosmo, где каждый мог удостовериться в совместимости и даже тождестве христианской веры и познания природы.

Шведская королева Кристина после обращения в католицизм также пожелала посетить это место истинной веры во время своего путешествия в Рим в 1656 году. Кирхер принял ее с энтузиазмом, убежденный, что осмотр его собрания укрепит Кристину в ее вере.

Действительно, Кристину ожидало ошеломляющее нагромождение экзотических животных, окаменелостей, минералов с магической силой, черепов, эликсиров, книг из далеких стран, изображений мифических существ и причудливых машин. На нее произвели впечатление автоматический Иисус, спасающий Петра от утопления, и знаменитые подсолнечные часы, которые показывали время, отбрасывая тени. Но особенное внимание привлек эксперимент Кирхера по воскрешению, с растением и горсткой пепла в пробирке. Это растение, по словам Кирхера, выросло как феникс из собственного пепла точно так же, как обращение королевы в католицизм стало знаком воскрешения истинной веры после всемирного пожара Реформации.

На самом видном месте кабинета редкостей стояли наиболее важные экспонаты – оптические приборы: камера-обскура, волшебный фонарь и парастатический микроскоп, изобретение Кирхера. Владелец другого кабинета редкостей, Джамбаттиста делла Порта, сообщал, что прекрасные дамы были настолько очарованы видом этих в высшей степени эффектных аппаратов, что позволяли ему всякие шалости.

Камера-обскура – это затемненное помещение (или светонепроницаемый ящик) с небольшим отверстием в стене. На противоположной стороне изображается в зеркальном и перевернутом виде сцена, которая разворачивается за пределами комнаты. При определенных условиях изображение может быть даже неподвижным. Кирхер познакомился с камерой-обскурой на ярмарке в Германии, где, как он пишет, талантливый мастер (insignis artifex) показывал ему различные сцены городов, пейзажи и другие spectacula. Однако мастер не смог никого убедить, что это было естественное зрелище (magia naturalis), а не колдовство. Это подстегнуло честолюбие иезуита, ведь доказать гармонию религии и естественных наук было его главной задачей. Поэтому, как он говорит в десятой книге «Великое искусство света и тени» (Ars magna Lucis et Umbrae, 1645) в главе под названием «Парастатическая магия, или об изображении чудесных вещей светом и тенью» (Magia parastatica sive de repraesentationibus rerum prodigiosis per lucem et umbram), он воссоздал такую камеру-обскуру в своем кабинете редкостей. Изобразительная магия, продолжает Кирхер, была ничем иным, как тайной наукой создания естественных зрелищ.

Камера-обскура была нужна Кирхеру для magia naturalis, то есть для того, чтобы заставить проявиться Божественные силы, которые также были силами природы. Для этого ему не нужны были камера-обскура, ритуалы, амулеты или заклинания, потому что природа проявляет себя посредством Божественного света. По мысли Кирхера, Бог рисует simulacra, образы других природных вещей светом на камнях, корнях и листьях. Кто не замечал человеческие фигуры в облаках или головы животных в скальной породе? Хорошо известно, что не сами облака или скалы являются произведением Божественного магического искусства, а те странные формы, которые они иногда принимают.

Возможно, что идея Кирхера о том, что Бог рисует светом, навеяна размышлениями Леонардо да Винчи о живописи:

Я не премину поместить среди этих наставлений новоизобретенный способ рассматривания; хоть он и может показаться ничтожным и почти что смехотворным, тем не менее он весьма полезен, чтобы побудить ум к разнообразным изобретениям. Это бывает, если ты рассматриваешь стены, запачканные разными пятнами, или камни из разной смеси. Если тебе нужно изобрести какую-нибудь местность, ты сможешь там увидеть подобие различных пейзажей, украшенных горами, реками, скалами, деревьями, обширными равнинами, долинами и холмами самым различным образом; кроме того, ты можешь там увидеть разные битвы, быстрые движения странных фигур, выражения лиц, одежды и бесконечно много таких вещей, которые ты сможешь свести к цельной и хорошей форме; с подобными стенами и смесями происходит то же самое, что и со звоном колокола, – в его ударах ты найдешь любое имя или слово, какое ты себе вообразишь.

Для Леонардо совершенно ясно, что эти образы возникают в голове наблюдателя и, следовательно, являются продуктом фантазии. По мнению Кирхера, камера-обскура опровергает это утверждение: если проекции можно зафиксировать на бумаге – а в то время это уже было возможно, – они не могут быть простой выдумкой. С другой стороны, они не так реальны, как горы, реки, скалы или деревья. Нельзя утонуть в нарисованных реках или быть раздавленным нарисованными камнями. Между чистым воображением и реальностью Кирхер встраивает промежуточный уровень – simulacra — непосредственных носителей смысла, обнаруживаемых с помощью его оптических машин.

Бог накладывает сеть simulacra на материальную реальность: мы видим головы собак там, где есть только камни, или бородатого старика в облаках. Но если камень похож на собачью голову, то между ними должна быть связь. Эти соответствия создают множество неожиданных отсылок, как бы сеть значений поверх реальности. Эти отсылки иначе называются аллегориями. Таким образом, камера-обскура – это машина аллегорий.

Оптическая неопределенность

Согласно Вальтеру Беньямину, задача аллегории – установить связи и тем самым наполнить природу смыслом. Так она связывает природу и историю: «Любая персона, любая вещь, любое обстоятельство может служить обозначением чего угодно». К этому же стремится и Кирхер: мир следует понимать как сеть подвижных значений, в которой все может быть связано со всем. Камера-обскура может как отображать их, так и связывать между собой.

Кирхер развивает платонизм, перевернутый с ног на голову. В «Федре» Платон описывает, как душа возносится к идеям на крылатой колеснице. Кирхер меняет направление взгляда: его интересует не то, как возносится душа, а то, как Божественная истина изливается (fusit) на мир. Свет выступает и как средство перемещения, и как средство перевода: он переносит идеи на землю и позволяет им проявиться в образах здесь, внизу, – отсюда magia parastatica. Невидимые и вечные идеи облекаются в видимые, преходящие и связанные друг с другом образы. С одной стороны, для этого используются оптические приборы, с другой – сам кабинет редкостей является таким аллегорическим космосом.

Так можно интерпретировать и теорию отображения бесконечного, предложенную Кирхером: свет показывает больше, чем реальность, и это большее есть своего рода химера – истина, которая в то же время является иллюзией. Бог, fons lucis, источник всякого света, создает оптические иллюзии с лучшими намерениями, уверяет нас Кирхер, ведь Он хочет сделать мир более красочным и разнообразным, чем он есть на самом деле, и вместе с тем более впечатляющим.

Камера-обскура – это идеальная модель вселенной Кирхера: машина, которая позволяет (Божественному) свету рисовать. Его образы не являются ни иллюзиями, ни точными изображениями, они реальны и в то же время искажены, перевернуты с ног на голову. Тем самым в платоновской аллегории пещеры происходит решающий сдвиг: то, что мы видим, – это не простые силуэты идей, а искаженные образы высшего мира. Причем искажения обусловлены не неконтролируемыми страстями, не игрой воображения, не дьяволом, а самой физикой.

Вновь открытые технические приспособления для зрения и оптические приборы – телескопы, микроскопы, волшебный фонарь и камера-обскура – чрезвычайно расширили сферу видимого и в то же время поколебали эпистемическую уверенность в зрении. С незапамятных времен люди полагали, что вещи являются именно такими, какими они их видят. Конечно, им были знакомы оптические иллюзии, но тому, кто считал, что мяч такого же размера, как солнце, легко было доказать, что он ошибается, а тот, кто из-за своих страстей или предрассудков неверно понимал факты, был защищен от иллюзий методичной заботой или воспитанием. «Новый Органон» Бэкона посвящен главным образом устранению источников иллюзий, которые он называет идолами, idola. Бэкон делит их на четыре категории: во-первых, ошибки восприятия; во-вторых, ошибки из-за неправильного воспитания; в-третьих, заблуждения, возникающие вследствие неправильного использования языка; в-четвертых, иллюзии от идеологического ослепления. Мысль о том, что физика может обманывать, не приходила ему в голову. Это осознали только с появлением оптики благодаря специальной технике. Результат был фатальным: Бог обманывает нас. Между прочим, Иоганн Кеплер понял это гораздо раньше Кирхера: 31 декабря 1602 года в шесть часов утра Кеплер заметил, что Луна через прибор создает на листе бумаги, лежащем на полу, свое яркое перевернутое изображение. В этом маленьком и на первый взгляд безобидном эксперименте Кеплера уже заключена вся философская взрывная сила камеры-обскуры: свет создает неправильные изображения, а задача разума – исправлять их. Разум нужно защищать не от дьявола, а от Бога.

Защита разума от обманов или преодоление обманов с помощью разума – одни из главных целей рационализма Декарта. Он полностью утратил веру в способность людей распознавать обманы после изучения оптических законов в начале своей карьеры. Ничто не является таким, каким кажется: ложка лежит в воде не там, где мы ее видим, палочка, которую мы опускаем в воду, не имеет изгиба, реальные образы перевернуты. Таким образом, искажения не являются следствием субъективных ошибок, они объективны, это вопрос физики. Поняв это, Декарт полностью отказался от чувственного восприятия как основы познания.

Барочная игра с обманом

В то время как рационализм трезв и аналитичен, искусство пышно, чрезмерно, игриво, декоративно и в высшей степени склонно к обману. Тромплей стал символом барокко.

Только на первый взгляд в этом есть противоречие: искусство выполняет иную задачу, чем философия. Философия – это часть науки, которая призвана выработать основания нового знания, тогда как барокко – это мощное средство пропаганды Контрреформации, необходимое для того, чтобы согласовать новое научное мировоззрение с религией и политической системой абсолютной монархии и представить его обществу. Из-за различий в социальных функциях художники, поэты, театральные деятели и архитекторы реагировали на эпистемический шок того времени иначе, чем философы: в то время как рационалистическая философия в значительной степени отказалась от зрения как основы познания, искусство играло с неопределенностью, чтобы сделать видимым то, что на самом деле невидимо.

Чтобы проиллюстрировать бесконечное, архитекторы и художники создавали иллюзию бесконечных пространств. Один из самых известных примеров – росписи Андреа Мантеньи в зале бракосочетаний Палаццо Дукале в Мантуе. В центре купола Камера дельи Спози он изобразил небо в круге – так возникает иллюзия, что в крыше есть окно. По краям этого иллюзорного окна, которое одновременно резко ограничивает и открывает конечный мир, собрались всевозможные странные существа, чтобы посмотреть на зрителя. Растение в горшке стоит так близко к краю, что в любой момент может упасть на голову зрителя. Само «окно» в крыше называется l’oculo, «глаз».

Как любой хороший иллюзионист, своей изысканной композицией Мантенья направляет взгляд зрителя. Рассматривая своих наблюдателей, зритель улавливает нечто неприличное, а поскольку он замечает опасно выступающий цветочный горшок, то и нечто опасное. Это как бы притягивает взгляд вверх, так что он пронизывает не только купол, но и саму картину, и ведет его в другую, невидимую сферу за картиной. Мантенья создает ощущение бесконечности, представляя нарисованное небо как пересечение границы.

Небо, нарисованное на потолке зала бракосочетаний, производит гораздо более сильное впечатление, чем реальное небо над площадью перед дворцом. Оно такое, какое есть, не больше и не меньше, просто небо над площадью. Напротив, нарисованное небо в куполе, подобно камере-обскуре Кирхера, – это рукотворный, искаженный и конечный образ бесконечного, аллегория бесконечного. Это показывает, чем является искусство барокко и для чего ему нужны машины: оно суть представление непредставимого.

Театр бесконечного

Театр был местом, где создавалось ощущение, что за видимой поверхностью скрывается нечто иное, одновременно величественное и пугающее. Но выполнить свою задачу – вывести скрытое на свет – он мог только с помощью машин.

В то время театром называли все сколь-нибудь захватывающее, в том числе эффектно иллюстрированные книги. Существовали theatra mundi, theatra orbis terrarum (карты), theatra botanicum и theatra machinarum – книги большого формата с художественными иллюстрациями машин. Книги этого типа появились в последней трети XVI века и издавались до середины XVIII века. Они не были учебниками: из-за высокой цены инженеры не могли себе позволить их. К тому же многие из иллюстраций, особенно в горной и строительной промышленности, изображали не реальные машины, а лишь идеи автора, возможно, так никогда и не воплощенные в жизнь. Поскольку такие книги могли позволить себе только аристократы, их цель была та же, что и у изображений машин, включенных в них, – передать ощущение возвышенного, визуализировать бесконечное и продемонстрировать мощь.

Церковь также предлагала театр: не только сама по себе барочная церковная архитектура, но и пышные службы и блестящие процессии были зрелищными представлениями, направленными на то, чтобы передать религиозный опыт. Вся эта роскошь считалась лишь жалким отражением славы Божьей, которую невозможно изобразить. Для таких представлений нужны были театральные машины. Филиппо Брунеллески, строитель знаменитого купола Флорентийского собора, в 1436 году на Благовещение представил летательный аппарат, на котором архангел Гавриил спустился к Деве Марии с неба на куполе Сан-Феличе ин Пьяцца в сопровождении детей в костюмах ангелов, стоявших на металлических подмостках в форме розеток. Хотя летающие предметы для нас – обыденность, мы можем почувствовать негативное удовольствие, как назвал его Кант, – удовольствие, смешанное со страхом, которое должно было возникнуть при виде живого ангела с крыльями, плавно спускающегося из бесконечной тьмы под аккомпанемент хора мальчиков.

Цель таких представлений, как в церкви, так и в театре, заключалась в том, чтобы вызвать у зрителя интенсивные эмоции. Светские театральные представления в эпоху Возрождения и раннего барокко обычно проходили в парке княжеской резиденции, как правило, на carri, которые также использовались в триумфальных процессиях. Это облегчало смену сцен и помогало труппе быть более мобильной. Такой формат мобильного театра известен нам из шекспировского «Гамлета». Повозки часто располагались по кругу, чтобы зрители могли легко перейти из одной в другую и посмотреть следующую сцену. Персонажами пьес были принцы и их слуги-интриганы, прекрасные, но несчастные влюбленные дамы, коварные дворяне и невинные крестьяне; в итальянской commedia dell’arte к ним добавились Арлекино и Коломбина. Декорации состояли только из так называемых периактов – раскрашенных призм, которые использовались уже в античном театре.

Со временем театральные представления стали переносить в помещения и даже в специально построенные здания – театры. Это значительно сократило пространство действия, и в результате сцена и зрительный зал были четко разделены. Теперь зрители могли следить за ходом пьесы только с одной стороны. Так появилась сцена-коробка. Вслед за этим ввели новые темы и новых персонажей, боги и демоны стали действующими лицами, а мир предстал как единое целое. Название пьесы Педро Кальдерона (1600–1681) «Великий театр мира» имеет двоякий смысл: пьеса выводит на сцену весь мир, и сам мир является театральной пьесой.

Сцена-коробка и расширение круга тем поставили перед участниками театра серьезные задачи, и все они решались с помощью машин. Первая проблема: театральные помещения часто были тесными и темными, с небольшой и слабо освещенной свечами сценой. Такие пространства не подходят для того, чтобы представить, например, пасторальную сцену на открытом воздухе; в них едва ли проскочит эмоциональная искра. Чтобы исправить положение, было решено установить расписную заднюю стену, благодаря чему сцена приобрела географическое и социальное измерения, а затем и боковые стены. За кулисами искусно скрывали пространственные ограничения, добавив на них изображения неба, напоминающие росписи на куполах, и расположив их таким образом, что задняя граница практически исчезла. С определенного места, œil du prince, иллюзия представала настолько совершенной, что создавалось впечатление бесконечного и безграничного пространства. Разумеется, это место предназначалось для монарха. Чтобы добиться правильной перспективы, художникам требовались сложные устройства, называемые машинами: они состояли из различных частей, а их задача заключалась в том, чтобы создавать иллюзии (machiner) бесконечного пространства. Существуют гравюры Альбрехта Дюрера, на которых мастер изображен рисующим на таких машинах. Художники использовали машины (machine) и уловки, чтобы показать истину. Парадокс центральной перспективы в том, что истина обнаруживается с помощью иллюзии. Другими словами, центральная перспектива искусственными средствами показывает природу такой, какая она есть на самом деле.

Второй проблемой была смена декораций. Отныне нельзя просто перейти в соседнюю повозку и посмотреть следующую сцену. Чтобы как можно быстрее устанавливать новые декорации на открытой сцене, приходилось использовать машины. Вал, помещавшийся в нижней части сцены, мощная деревянная ось, от которой к каркасам декораций вели многочисленные тросы, обеспечивал синхронное перемещение декораций, крепившихся к полу сцены, с помощью тросов и шкивов. Это позволяло менять декорации так, чтобы никто ничего не заметил, несмотря на открытый занавес, в особенности когда громкая музыка дополнительно отвлекала внимание. В Крумловском барочном театре в Чехии – он считается одним из хорошо сохранившихся барочных театров наряду с театром Дроттнингхольма под Стокгольмом – до сих пор можно наблюдать за одновременной подготовкой трех разных сцен при подвешенных боковых декорациях на раздвижных рамах. В других театрах число сцен доходило до 12. Достаточно было один раз передвинуть вал, чтобы все декорации одной сцены, которые перемещались на маленьких тележках в нижнем пространстве сцены, сложились, и в то же время выдвинулись все декорации следующей сцены. Однако, чтобы все подготовить, требовалось более 80 работников.

В дальнейшем молниеносная смена декораций не только служила драматургической задаче – удерживать внимание зрителей, – но и сама стала элементом содержания, призванным пробудить ощущение бесконечного. Именно благодаря ей создавалась иллюзия, что все физические законы перестали действовать. Сила тяжести, масса, время и расстояние, основные переменные механики, казалось, уже не имели значения. Благодаря поразительным инженерным способностям театральные машины преодолевали ограниченность и конечность существования. Так умелое использование нескольких механических законов позволило вывести из строя механику.

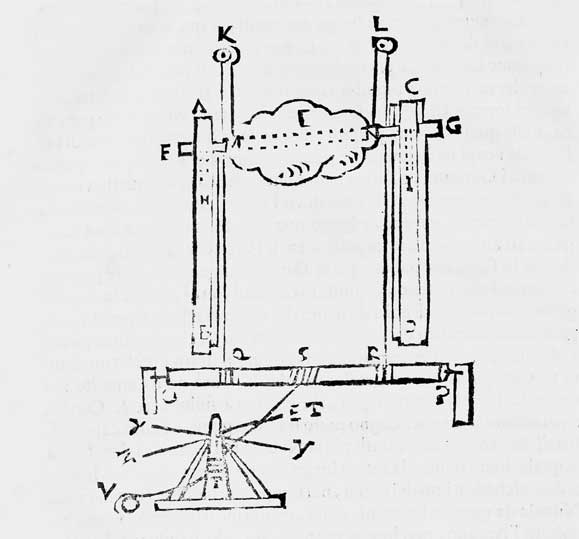

Облачная машина для театра. Эскиз Николы Сабатини (1574–1654), пионера сценической техники

Третьим вызовом стали новые темы. Легко изображать влюбленных принцесс и интригующих придворных, но как вывести на сцену богов и демонов – как инсценировать мир? Этого нельзя было сделать без машин, имитирующих природные явления, например машин для создания ветра, грома и волн. С помощью водяных насосов изображали бурю в открытом море, летающие машины спускали на сцену солнце или богов – часто их играли сами правители, – а также помогали выполнять сложные номера в воздухе. Благодаря быстрому опусканию части сцены дьявол отправлялся обратно в ад в сопровождении шипящего огня. Из-за этого пожары в театрах были скорее правилом, чем исключением.

Вскоре машина освободилась от роли простого вспомогательного средства и стала настоящей звездой театра. В январе 1650 года 11-летнему Людовику XIV представили пьесу Пьера Корнеля «Андромеда». Кардинал Мазарини, фактический правитель Франции, по происхождению итальянец, специально заказал пьесу с машинами. Тем самым он хотел закрепить оперную традицию своей старой родины в форме, которая пришлась бы по вкусу французам, и в то же время убедиться, что пьеса понравится и 11-летнему мальчику. Поэтому единственным конкретным условием Мазарини поставил то, чтобы в каждом акте была сцена полета, в остальном же предоставил Корнелю полную свободу действий. «Андромеда» ознаменовала появление нового жанра – трагедии с машинами, самым успешным примером которой стала пьеса «Золотое руно» (1660). За техническую часть отвечал Джакомо Торелли, бесспорный мастер театра машин.

Судя по всему, Корнель был не совсем в своей тарелке. Великий драматург, наряду с Расином олицетворяющий французский театр, устроил что-то вроде детского дня рождения. В свое оправдание он написал небольшой текст под названием «Аргумент».

Сначала он пересказывает историю, как ее изложил Овидий. Кассиопея, царица Эфиопии, считала себя красивее нереид, чем сильно прогневала богинь. В наказание дочь Кассиопеи Андромеда была прикована к утесу и оставлена на съедение чудовищу. Персей влюбился в Андромеду и освободил ее, показав чудовищу голову Медузы, взгляд которой превращал его врагов в камень. Затем влюбленным пришлось спасаться от дяди Андромеды, которому она была обещана. В этом им помогли крылатые сандалии Персея.

После этого Корнель перечисляет изменения, которые он внес, чтобы сделать историю более правдоподобной и современной. Например, он пишет, как у него возникла замечательная и необычная идея: Персей должен бежать на Пегасе, а не в крылатых сандалиях, чтобы его не приняли за Гермеса. Во французском тексте эта находка называется une machine.

Далее он рассказывает о настоящих машинах, появление которых в каждом акте сопровождается музыкой. Музыка, пишет он, призвана удовлетворить слух зрителя, а сцены полета предназначены для фиксации взгляда. В любом случае зрители не должны обращать внимания на произносимый текст.

Разумеется, продолжает он, нельзя позволять актерам пропускать важные фрагменты, иначе зрители не поймут сюжет, но настоящий узел (nœud) пьесы – это машины. Поэтому он специально заставил Венеру выйти издалека, чтобы устроить достойное воздушное шоу. Он соглашается, что в пьесе почти нет красивых стихов, – он написал их в другом месте. Целью, по его словам, было не воззвать к разуму или тронуть сердце, но лишь создать зрелище.

«Я признаю, – завершает Корнель, – что эта пьеса предназначена только для глаз».

Удивительный и сложный для оценки текст. Пытается ли великий Корнель оправдаться или даже извиниться за то, что его пьеса – лишь поверхностное зрелище, а его театр с машинами – это, по сути, вырождение театра, который ничего не дает ни уму, ни сердцу? В самом деле, этот жанр напоминает сегодняшние боевики: зачастую более чем скромный сюжет с трудом удерживает нанизанные друг на друга технически эффектные, но бессодержательные сцены. Шум машины был настолько оглушительным, что ни речь, ни музыка не могли прорваться сквозь него, и зрители вообще ничего не поняли из представления, что, похоже, никого не беспокоило.

Или, напротив, Корнель считает, что изобрел не только новый жанр, но даже новую эстетику поверхности, непосредственно примыкающую к греческой трагедии, – в том смысле, в котором два века спустя ее описал Ницше?

О, эти греки! Они умели-таки жить; для этого нужно храбро оставаться у поверхности, у складки, у кожи, поклоняться иллюзии, верить в формы, звуки, слова, в весь Олимп иллюзии! Эти греки были поверхностными – из глубины!

Если следовать Ницше, то две интерпретации текста Корнеля вовсе не противоречат друг другу. Своим большим искусством и роскошью, пишет Корнель, машины должны были наполнить зрителей étonnement et admiration, удивлением и восхищением. Выбрав эти термины, он помещает свою пьесу в традицию религиозного чуда: при виде машин у зрителя должно возникнуть ощущение невозможного и чудесного. Это превосходит всякое воображение, как писали в Gazette d’Amsterdam по поводу «Цирцеи», другой пьесы с машинами.

Это именно то, на что и сегодня нацелены представления с машинами – довести воображение до предела и заставить переступить его.

Мы видим, что кино наследует традиции барочных театральных машин и, несомненно, является машиной бесконечности нашего времени. Монтаж совершенствует быструю смену декораций; подвижная камера превращает каждое место в œil du prince с идеальной перспективой; чтобы исчезла гравитация, притягивающая нас к земле, больше не нужен кран; кадрирование камеры и проектора заменяет иллюзорное небо Мантеньи; фоновая музыка, подобно хору мальчиков в Сан-Феличе, создает ощущение бесконечного пространства; последовательность из 24 изображений в секунду рождает иллюзию движения. Однако, в отличие от барочного театра, кино обращается не к бесконечному Богу, а к безграничному могуществу человека.

Человеческий разум действительно может создать понятие бесконечного – с ним работают математики, о нем пишут трактаты философы, его проповедуют теологи, – но у нас не может быть опыта бесконечного, поскольку оно превосходит все возможности человеческого воображения. Но именно преодоление этой невозможности помогает стать ближе к бесконечному и передать его ощущение – в Камере дельи Спози Андреа Мантеньи или в последнем фильме о Джеймсе Бонде.

Действительно, игра с пределами составляет суть барокко и кинематографа. Новая наука началась с вопроса о том, как преодолеть жесткую границу между надлунным и подлунным мирами. Многочисленные брючные роли и партии фальцета в опере показывают, как можно играть с гендерными границами, а короли, переодетые в слуг, ставят под сомнение классовые противоречия. Последнее, но не менее важное: граница между смертью и жизнью снова и снова оказывается размытой.

Получается, в поверхностном зрелище кино или барочного театра имплицитно заключена его крайняя противоположность – глубокий метафизический и религиозный опыт. Когда в конце «Орестеи» Эсхила богиня Афина на кране спускается на Агору, чтобы своим голосом решить дело в пользу Ореста, это, конечно, тоже элемент развлечения, дешевый трюк (mechanè). Но в то же время это пограничный опыт.

Назад: Нужда монахов

Дальше: Объекты Просвещения