Книга: Мифология машины. История механизмов, которые нас пугают и очаровывают

Назад: Слуга и двойник

Дальше: Машины бесконечности

Нужда монахов

Глава, в которой рассматривается влияние машин на когнитивные способности, а не на эмоции, а часы используются как пример репрезентативной метафоры, содержащей скрытое знание, открывающееся гораздо позже.

Механические часы, изобретение дьявола

Аквитания, около 965 года. Звездная ночь. Монахи спешат вернуться в постель после всенощной, чтобы скоротать время до утренней молитвы. С полуночи до рассвета они наконец-то могут поспать несколько часов без перерыва. Согласно правилам святого Бенедикта, они должны молиться семь раз в день и один раз ночью. Это утомительно. Послушник Герберт из соседнего Орийака лег вместе с остальными. Он не спит. Его скудные пожитки свернуты в льняную простыню, лежащую рядом с жесткой кроватью. Он поступил в монастырь всего несколько месяцев назад, но решение уже принято: он хочет сбежать. Отнюдь не тяжелые условия жизни побуждают его к этому. Герберт глубоко неудовлетворен обучением братии – бесконечным чтением священных текстов на латыни, которую даже учителя не совсем понимают, прерывающимся лишь назидательными историями из жизни святых. Ему же хочется проникнуть в тайну творения.

Герберт слышал, что по ту сторону реки – Аквитания находится неподалеку от испанской границы – творятся чудесные вещи. Говорят, что мавры владеют тайными книгами Гермеса Трисмегиста и Каббалой и что они сохранили мудрость знаменитого Аристотеля. Герберту совершенно необходимо заполучить эти книги в свои руки. Жажда знаний оказывается сильнее данного им обета, и при первой же возможности он бежит через реку Тарн в Испанию.

Его принимает у себя сарацинский мудрец, под руководством которого он постигает утраченные знания Античности, а также эзотерические учения астрологии и алхимии. Через два года он научился понимать даже пение птиц.

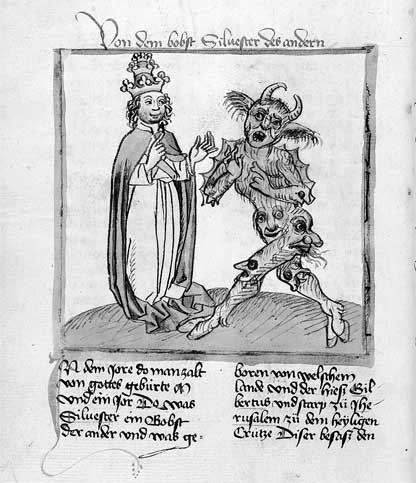

Папа Сильвестр II заключает союз с дьяволом

Герберту доступны все книги мавров, кроме одной, которая остается для него запретной. Жажда знаний снова оказывается сильнее морали. Однажды ночью он крадет эту книгу из запертого шкафа, после чего ему приходится спасаться бегством. Сарацины, заметившие пропажу книги, ориентируясь по звездам, преследуют его до берега океана. Тогда, оказавшись между бескрайними водами и своими преследователями, отчаявшийся Герберт заключает договор с дьяволом: если дьявол спасет его, он будет верно служить ему до конца своих дней. Ему удается бежать.

Вернувшись во Францию, Герберт использует приобретенные знания для изготовления головы, которая предсказывает будущее, и механических часов.

Эта легенда, вероятно, призвана объяснить, как выдающийся интеллектуал Сильвестр II (ок. 950–1003 гг.) попал на папский престол. Герберту из Орийака приписывают введение арабских цифр и нуля в западную математику. Возможно, зависть к его превосходному интеллекту была также причиной глубокого падения его репутации после смерти: летописцы антипапы Климента III обвинили его в черной магии и основании культа дьявола, легенда о котором сохранялась до XIII века.

Понятно, почему говорящая голова считается делом рук дьявола, но при чем здесь механические часы?

Нужда делает изобретательным

То, что Сильвестр II изобрел механические часы, – это, конечно, легенда, которая еще больше портит его репутацию. На самом деле первые механические часы сконструировал неизвестный монах в конце XIII века. Разумеется, у него не было ничего дурного на уме – он лишь искал решение проблемы, как заставить монахов не спать, чтобы они не пропускали полуночную молитву. У него не было ни малейшего представления о том, что он создал орудие дьявола. Но фактически часы породили неслыханную идею самоуправляемого объекта, не зависящего от Бога, – того, что, согласно христианской догме, не должно существовать ни при каких обстоятельствах. Механические часы открыли это знание, которое, как мы увидим, сделало их повивальной бабкой автономного субъекта, правда много позже, спустя четыре века блужданий.

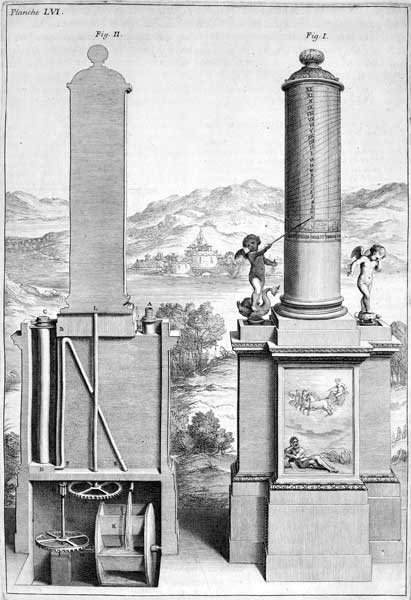

Клепсидра (водяные часы) – изобретение Ктесибия. Иллюстрация XVII века

Время измерялось еще до изобретения механических часов. Периоды времени определяли с помощью стандартизированных восковых свечей или масляных ламп, часы дня – с помощью солнечных и водяных часов. Водяные часы превосходят солнечные тем, что работают независимо от погоды, а солнечные часы лучше водяных тем, что они могут отсчитывать время по единственно достоверному равномерному движению в природе – вращению Земли. Поскольку скорость течения воды никогда не бывает постоянной, ее равномерность должна задаваться с помощью сложного процесса. За исключением солнца, природа должна быть дисциплинированной. Вода в клепсидре поднимает поршень, а прикрепленный к нему карандаш отмечает время на вращающемся барабане. Чтобы давление воды было равномерным, система клапанов поддерживает стабильный уровень наполнения раздаточного сосуда.

Клепсидра делит время между восходом и заходом солнца на 12 (ранее – 10) одинаковых отрезков. Летом эти часы соответственно длиннее, чем зимой, а в Центральной Европе – почти в два раза длиннее. Время, таким образом, является непрерывным, при необходимости – регулируемым природным процессом и делится на дискретные единицы. Эти часы считывают время в природе, «очищенной» от случайностей, и фиксируют результат.

Никто не знает, где на самом деле были созданы первые механические часы. Возможно, около 1280 года в одном из монастырей, примерно через два века после Герберта. Монастыри боролись с конкретной проблемой: святой Бенедикт истолковал указание Павла непрестанно молиться (1 Фес. 5:17) как обязательство совершать определенную молитву (почти) каждый час. Так называемые часовые молитвы назывались по времени их совершения – prima, tertia, sexta и nona. Кроме того, существовали молитвы, названия которых не были связаны с часами дня, – утреня (laudes, хваления), вечерня (vesper), повечерие (completorium), всенощная (vigilia), которая первоначально исполнялась в полночь.

В течение дня вести счет часов было несложно, поскольку солнечные часы показывали время с достаточной точностью. В непогожие дни функцию часов выполняло ритмичное пение монахов: «Далее пусть [монах] приобретет привычку псалмопения, если желает считать часы ежедневно, так что всякий раз, когда облака закрывают солнце или звезды, он сам словно некие часы (quoddam horologium) будет измерять [время] исходя из количества его псалмопений».

Перед всенощной специально назначенный монах должен был будить своих собратьев в нужное время. Чрезвычайно ответственная задача: «Указующий часы должен знать, что ничья забывчивость в монастыре не может быть значительнее, чем его. Если из-за него собрание произойдет раньше или позже срока, все следование времени будет сбито».

Но это решение было неудовлетворительным. Даже самому преданному монаху трудно не спать всю ночь. Прибегали ко всевозможным уловкам: например, ведро воды, которое в нужное время выливалось на спящего монаха, или скребок, чесавший его руку. Другая возможность заключалась в том, чтобы продлить чтение молитв на всю ночь. Бедный монах пел строфы в течение двух часов, пока ему не разрешали разбудить товарища. По числу проходов он узнавал время. Известная песня Frère Jacques, dormez-vous – одна из таких попыток не заснуть.

Однажды ночью одному из отчаявшихся монахов пришла в голову идея использовать в качестве меры времени свободное падение груза. Тем самым возникает независимость от солнца, к тому же в холодные зимние ночи камень не замерзает, в отличие от воды. У этой идеи было еще одно преимущество: падающий камень является одновременно и мерой времени, и двигателем.

Но монах-новатор столкнулся с серьезной технической проблемой. Камень не падает равномерно, даже когда его падение замедляется противовесом. Скорее, камень ускоряется во время падения. Поэтому, чтобы обеспечить синхронизацию часов, ускорение должно быть компенсировано демпфированием. Часы пришлось затормозить.

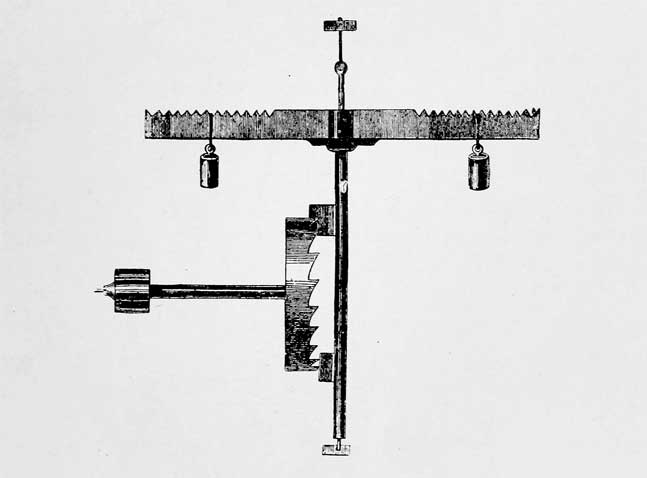

Наш исключительно талантливый монах нашел гениальное решение – шпиндельный спуск. Груз приводит в движение шестерню, которая запускает другую шестерню специальной – корончатой – формы. Один зуб корончатого колеса с помощью шпинделя сдвигает балансовую балку – регулятор шестерни, утяжеленный двумя гирями. Это приводит к тому, что другой шпиндель, установленный под углом девяносто градусов, входит в сцепление с корончатым колесом и сразу же останавливает его.

Схема спускового механизма, обычно называемого Verge et foliot

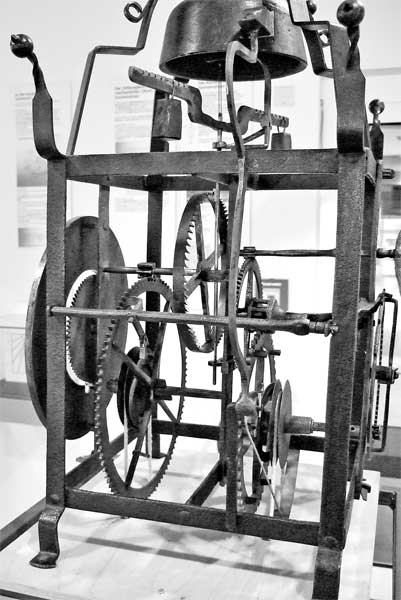

Движение начинается снова. Этот механизм, действующий по принципу «стой и иди», разбивает движение на множество коротких движений, так что ускорение в рамках отдельного движения больше не играет заметной роли. Кроме этого, благодаря асимметричной форме зубцов корончатое колесо всегда слегка отодвигается шпинделем, что дополнительно компенсирует ускорение. Тем самым механизм часов преобразует неоднородное непрерывное движение в равномерное прерывистое движение, которое передается на циферблат. Первые механические часы были монстрами размером с дом, с видимым механизмом, но без стрелок и циферблата. Время показывал ударный механизм, который бил в колокола через определенные промежутки времени. Временные интервалы определялись размером шестерен, количеством зубьев и расстоянием между грузами. Так, у часов в Солсберийском соборе, вероятно, самых старых работающих часов в мире (с 1386 года), как и у большинства часов этого периода, нет циферблата и часы отмечаются ударами колоколов. Под действием падающего груза балансовая балка каждые 8 секунд приводит в движение спусковое колесо с 45 зубцами, которое совершает один оборот за 360 секунд (6 минут). Поскольку передаточное число большого колеса составляет 10:1, оно совершает полный оборот за один час (3600 секунд). Затем с помощью дополнительных шестеренок это движение должно быть передано на ударный механизм с 78 зубьями – число, в точности соответствующее количеству ударов за 12 часов (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 = 78).

Башенные часы XIV века с хорошо заметным спусковым механизмом

Итак, шпиндельный спуск сочетает в себе регулятор привода, код управления и машину для производства времени. Он имеет двоичный код, встроенный в механизм в качестве управляющей программы, с двумя дискретными состояниями, стоп и пуск, ноль и единица. Можно подумать, что это анахронизм, но если внимательно присмотреться к компьютеру Чарльза Бэббиджа, то и там мы обнаружим не что иное, как множество сложных связей типа «стой и иди». Шпиндельный спуск нарушает закон всемирного тяготения, согласно которому при свободном падении увеличивается скорость тела; он создает время, которого нет в природе, поскольку естественные процессы непрерывны и, за исключением планетарных орбит, никогда не бывают равномерными.

Таким образом, механические часы отличаются от всех предыдущих хронометров тем, что измеряют время, которое сами же производят. Если раньше час был произвольным делением в природном континууме, то теперь это продукт машины, которая создает противоположную природу, подчиняющуюся своим собственным, а не установленным Богом законам. Поистине дьявольское чудо.

Механические часы как модель мира

Механический часовой механизм завоевывает позиции с головокружительной скоростью. Спустя 70 лет после его изобретения в Западной Европе едва ли осталась хотя бы одна церковная башня без часов. Некоторые исследователи связывают успех механических часов с подъемом городской буржуазии, начавшимся в XIV веке. Без дисциплинирования труда с помощью часов это было бы немыслимо. Это просто анахронизм. Пока пружина не заменила гравитацию в качестве движущей силы, а маятник и баланс не обеспечили синхронизацию, ход часов был настолько неточным, что специальный работник – в Англии его называли governor – должен был ежедневно сверять церковные часы с солнечными. Даже Исаак Ньютон пользовался солнечными часами, чтобы узнать, сколько времени; механические часы ему были нужны только для философских рассуждений. Прошло почти шесть веков, прежде чем механические часы стали также инструментом буржуазной трудовой дисциплины.

Хотя механические часы были изобретены именно с целью измерения времени, они привлекали не этим, а своей способностью приводить вещи в движение.

Вначале механические часы, особенно со шпиндельным спуском, еще понимались как аллегория добродетели умеренности (temperantia): как спуск умеряет ускорение груза, так разум и вера должны сдерживать страсти. Однако вскоре часовой механизм провозгласил другую, гораздо более подрывную идею: человек освободился от Бога! Отсчитываемое часами время утверждалось в противовес постоянно текущему времени Бога. В стихотворении Ганса Магнуса Энценсбергера (1929–2022) воспевается чудо техники – часы, построенные Джованни де Донди из Падуи между 1365 и 1384 годами, которые показывали не только время, но и ход Солнца, Луны и известных в то время пяти планет – Венеры, Марса, Сатурна, Меркурия и Юпитера, а также точную продолжительность дня, дату и святых, поминаемых в этот день:

Джованни де Донди из Падуи посвятил всю свою

жизнь созданию часов. […]

Бесцельные и остроумные, как «Триумфы»,

часы из слов,

сооруженные Франческо Петраркой.

Вычислительная машина, и вместе с тем

снова небо.

Из латуни.

Подобно поэме из латуни, бесцельной и остроумной, Астрариум де Донди устанавливает ту аналогию, которая на века стала матрицей европейской интеллектуальной истории. Вселенная – это гигантский часовой механизм, который можно наблюдать лишь частично. Однако на основании немногих наблюдений человек с часами может построить ее модель и, опираясь на нее, сделать выводы об оригинале. Исходя из наблюдений строится модель, которая служит основой для реконструкции оригинала.

Потребовалось еще некоторое время, прежде чем часы были полностью приняты в качестве модели космоса. Наконец, через четыре века после де Донди этот момент настал. Христиан Вольф (1679–1754) в своей «Метафизике», популярном учебнике по философии в XVIII века, писал:

Мир есть целое, а вещи, которые существуют наряду друг с другом, как и те, которые следуют друг за другом, составляют его части. То, что состоит из частей, является составной вещью. И так как каждый мир есть целое, которое состоит из различных частей, то любой мир должен быть составной вещью. Поэтому сущность [мира] должна состоять в способе соединения [частей]. […] Так как сущность мира неизменная, то он не мог бы более оставаться тем же самым миром, если бы из него была удалена самая ничтожная часть или если на ее место была бы поставлена другая или новая [часть], даже если бы большинство оставалось подобным предыдущим. Точно так же обстоит дело с любой составной вещью. Если из часов изъять одну часть, от которой зависит их ход, и заменить ее на другую, то часы более не будут оставаться теми же самыми, что и прежде. Если с колеса спилить хотя бы один зубец, то после такого изменения у часов будет совершенно другой ход.

Механические часы как модель систематизируют знания о человеке, государстве и мире в ту эпоху, которая сейчас называется механистической. В XVII и XVIII веках едва ли найдется выдающийся автор, который не сравнивал бы мир с часами, а Бога – с часовщиком. В этой модели мир последовательно детерминирован и полностью геометрически воспроизводим, подобно государству и человеческому телу. Томас Гоббс начинает «Левиафан» с этого образа:

Человеческое искусство (искусство, при помощи которого Бог создал мир и управляет им) является подражанием природе как во многих других отношениях, так и в том, что оно умеет делать искусственное животное. Ибо, наблюдая, что жизнь есть лишь движение членов, начало которого находится в какой-нибудь основной внутренней части, разве не можем мы сказать, что все автоматы (механизмы, движущиеся при помощи пружин и колес, как, например, часы) имеют искусственную жизнь? В самом деле, что такое сердце, как не пружина? Что такое нервы, как не такие же нити, а суставы – как не такие же колеса, сообщающие движение всему телу так, как этого хотел мастер? Впрочем, искусство идет еще дальше, имитируя разумное и наиболее превосходное произведение природы – человека. Ибо искусством создан тот великий Левиафан, который называется Республикой, или Государством (Commonwealth, or State), по-латыни – Civitas, и который является лишь искусственным человеком, хотя и более крупным по размерам и более сильным, чем естественный человек, для охраны и защиты которого он был создан.

Человек – это часы, государство – большие часы, состоящие из множества маленьких, космос – огромные часы, охватывающие все остальные. Помимо прочего, это делает вселенную совершенно прозрачной: любой может посмотреть на часы и увидеть, как они работают. На первый взгляд в этой модели нет ничего революционного. Механизм просто повторяет одни и те же движения, предусмотренные его конструкцией, он ничего не решает, ничего не меняет, ничего не хочет. Именно поэтому и нужен часовщик: то, что собирается, не может собраться само, то, что изменяется, не может измениться само. Поэтому геометризация природы неизбежно означает подчинение ее Творцу, который построил мир по рациональным принципам геометрии. В этом смысле часы несут послание рациональной теологии творения или, как мы говорим сегодня, разумного замысла (или разумного дизайна, intelligent design). Хорошо упорядоченная природа должна быть тщательно спланирована и собрана Творцом, так же как часы должны быть созданы часовщиком. Сегодня это звучит так:

Разумный дизайн начинается с наблюдения, что разумные агенты производят сложную и специфическую информацию (CSI). Теоретики дизайна выдвигают гипотезу, что если природный объект спроектирован, то он должен содержать высокий уровень CSI. Затем ученые проводят экспериментальные исследования природных объектов, чтобы определить, содержат ли они сложную и специальную информацию. Легко проверяемой формой такой информации является неуменьшаемая сложность, которая может быть обнаружена путем экспериментального обратного проектирования биологических структур, чтобы понять, нужны ли им все их части для корректной работы. Когда исследователи обнаруживают в биологии неуменьшаемую сложность, они делают вывод, что такие структуры были спроектированы.

Сегодня биология спешит на помощь религии, она дает научное доказательство бытия Бога, подобно тому как когда-то часы служили техническим доказательством Его существования.

Договор современности

Метафора часов легла в основу фиктивного договора между религией и наукой, который мы, вслед за философом науки Бруно Латуром, называем договором современности. Судебный процесс над Галилео Галилеем породил миф о том, что наука и религия находятся в состоянии войны и что современное естествознание должно победить вопреки массовому сопротивлению отсталой Церкви. E pur si muove, «И все-таки она вертится» – и по сей день в нашем сознании живет образ Галилея как героя истины и науки. Но история не так однозначна.

E pur si muove стало кульминацией драмы в двух действиях, которая длилась 23 года. В 1610-м Галилей опубликовал свою книгу «Звездный вестник», где он обосновал возмутительный тезис Коперника о том, что Земля вращается вокруг Солнца, наблюдениями, сделанными им с помощью телескопа, изготовленного по его чертежам. Он был в хорошем настроении и не подозревал ничего плохого, когда получил письмо от своего ученика, монаха Бенедетто Кастелли, который сообщил ему, что Конгрегация доктрины веры, более известная как Святая инквизиция, начала расследование по поводу его книги. Жалобы на ересь Галилея поступили в Рим из Флоренции. Галилей забеспокоился и тут же написал ответ своему ученику, заметив, что не стоит поднимать такой шум, ведь он говорил только об истине Вселенной, а не об истине спасения души. Он думал не о том, как попасть на небеса, а лишь о том, как движется небо.

Тем не менее 23 февраля 1616 года специальная комиссия постановила считать несовместимыми с истиной Библии два утверждения: во-первых, что Солнце не движется, а во-вторых, что Земля вращается вокруг Солнца. В результате некоторые книги, распространяющие эти утверждения, попали в Индекс запрещенных книг, кроме «О вращении небесных сфер» Коперника, который впервые выдвинул эти идеи в 1543 году.

Галилей в ужасе, он понимает, что его научная работа под угрозой. Он немедленно отправляется в Рим, чтобы защитить свои тезисы и предотвратить включение его «Звездного вестника» в Индекс. Прибыв в Рим, он встречается с влиятельным кардиналом Робертом Беллармином. Беллармин вовсе не отсталый и темный человек, каким его часто изображают; он открыт для новых наук – до тех пор, пока они не затрагивают интересы Церкви.

После долгих обсуждений Беллармин предлагает компромисс: Галилей должен изложить свои тезисы не как истину, а как гипотезы – примерно такую же позицию он озвучил в письме к Кастелли, – и тогда его оставят в покое. Удовлетворенный, Галилей покинул Рим и с тех пор воздерживался от каких-либо заявлений о гелиоцентрической системе.

Однако в 1633 году начался еще один судебный процесс из-за его «Диалогов о двух основных системах мира». Ветер переменился, Тридцатилетняя война была в самом разгаре, и папа Урбан VIII, старый друг Галилея Маффео Барберини, был вынужден закрутить гайки. Он больше не мог позволить своим друзьям пользоваться своей свободой как раньше: главное для него – защита католической веры. Появление книги Галилея в Риме вызвало немедленную реакцию Урбана VIII. Он внес книгу в Индекс и приказал арестовать Галилео Галилея. На этом процессе Галилей изрек свое знаменитое «И все-таки она вертится».

Почему Галилео не удалось выбраться из петли на этот раз? Конечно, Тридцатилетняя война коренным образом изменила политическую обстановку, но была и другая причина, сделавшая примирение невозможным. В 1623 году Галилей опубликовал трактат «Пробирщик», который он посвятил своему другу Барберини, недавно избранному Папой Римским. В нем он впервые систематически изложил свое понимание естественных наук. Книга природы, утверждает он, написана на языке геометрии, и тот, кто не владеет им, не понимает мира. Опасной является не метафора природы как книги Бога, которая часто встречалась в то время, а скорее идея о том, что язык этой книги – математика. То, чего он требует, – это единство наук под руководством математики. Это нарушало соглашение с Беллармином о том, что души отдаются в ведение Церкви. Церковь не могла позволить Галилею избежать ответственности за то, что он поставил геометрию выше Библии.

Механистическая картина мира вполне отвечала интересам Церкви, поскольку пассивность часового механизма делала возможным четкое разделение властей. Церковь великодушно оставляла материю математике и физике; взамен она сохраняла за собой ответственность за управление не в материальном смысле, а как дело духа: Бог управляет миром, царь – государством, душа – телом. Царь – это не материя, а воплощенный дух, который во всяком случае может отделиться от своего тела. Со своей стороны, механисты также были довольны тем, что материя остается пассивной. Если бы природа могла чего-то хотеть или что-то решать, она перестала бы быть просчитываемой и предсказуемой. Представьте, что в один прекрасный день река решит течь вверх по склону!

Договор между Церковью и наукой был в интересах обеих сторон и потому оказался очень прочным. Два человека, заключившие этот фиктивный договор, встретились в 1643 году в библиотеке монастыря ордена паулинов на площади Вогезов в Париже. Их объединяло только то, что они родились в один год, в остальном же вряд ли можно представить себе более разных людей. Монах – стремительный, самоуверенный и веселый. Он не воспринимает слишком буквально требования паулинистов о предельном смирении и скромности. Он полон решимости до основания реформировать христианскую веру, и эта добродетель скорее мешает ему. Уверенный в себе, он переписывается практически со всеми великими умами своего времени. Несмотря на некоторые научные достижения, его выдающееся значение заключается в связях, которые он поддерживает по всей Европе. Он напоминает паука в интеллектуальной паутине Европы.

Математик из Англии, напротив, робок и сдержан, почти застенчив. Однако, несмотря на свою иногда почти покорную позу, он часто ведет себя очень непопулярно. В автобиографии он напишет, что его мать дала жизнь близнецам, ему и страху. Он материалист, что не вполне безопасно в те времена, когда материализм и атеизм считаются синонимами. Он приехал в Париж не по своей воле, а потому, что опасался преследований британского парламента. Каким-то образом ему удалось навлечь на себя огонь со всех сторон: антироялисты считают его роялистом, а роялисты – атеистом и материалистом, поскольку он отрицает божественное происхождение короля. Во Франции, знакомой ему по прежним путешествиям, Томас Гоббс – так зовут англичанина – быстро воссоединяется со своим прежним кругом друзей, прославленной группой свободных мыслителей, неофициальным секретарем которой является Марен Мерсенн, тот самый монах, с которого мы начали эту историю.

Идейный раскол между монахом Мерсенном и материалистом Гоббсом достиг предела, но общий опыт войны заставляет их на время забыть обо всех разногласиях. В континентальной Европе уже почти три десятилетия бушует религиозная война, затмившая предшествующие своими разрушениями, страданиями и жестокостью. Повсюду лежат тела убитых, замученных и изнасилованных людей. Банды мародеров оставляют кровавые следы из сожженных городов, обезлюдевших деревень, опустошенных полей и земель. Война, сопровождаемая голодом и эпидемиями, сократила население Европы почти на четверть. В «Симплициссимусе» Ганс Якоб Кристоффель фон Гриммельсгаузен описывает весь этот ужас:

Земля, у которой в обычае покрывать мертвых, тогда сама была покрыта мертвыми телами, кои все лежали на свой лад: головы, потерявшие своих природных хозяев, и, напротив того, тела, коим недоставало голов; у иных же прежалостным и ужасающим образом вывалились внутренности, а у иных размозжены черепа, так что и мозги разбрызгало.

«Список ущерба», представленный ответственным лицам после рейда имперских солдат на Райнхайм в Гессене в мае 1635 года, гласит: «Ганс Филипп Госсман из Шпахбрюккена избит до смерти. Беременной жене Ганса Герхарда переломали ребра, и она вскоре умерла. Жена Якоба Ганса изнасилована до смерти. Ганс Симон был повешен вместе со своими рядовыми […] Итого: 18 человек».

Тем временем по ту сторону пролива огонь, тлевший с момента захвата власти Яковом I, перерос в настоящий пожар. В 1642 году, уже после бегства Гоббса, разгорелась гражданская война между сторонниками английского короля и сторонниками парламента, которая отличалась особенной жестокостью.

Опыт войны вызывал тревогу и у набожного Мерсенна, и у неверующего Гоббса. Как предотвратить подобное варварство в будущем? Как можно навсегда умиротворить обескровленную Европу? Гоббс и Мерсенн рассматривают свои философские начинания как проект мира. Они оба согласны, что интерсубъективно проверяемое, универсально обоснованное знание с прочным фундаментом является необходимой предпосылкой для прочного мира. Пока друг Мерсенна по иезуитскому колледжу Ла Флеш, Рене Декарт, работал над изложением fundamentum inconcussum, Мерсенн и Гоббс определяли врагов мира: самая большая опасность, по их словам, исходит от энтузиастов, фантазеров, сектантов и религиозных фанатиков. «Энтузиастами мы называем фанатичных людей, которые притворяются или действительно предполагают, что воспринимают дыхание Бога или вдохновение, и дьявольским, меланхолическим или умышленным заблуждением обманывают себя и других, что такое вдохновение должно быть приписано божественному откровению», – пишет церковный историк Фридрих Спангейм в том же 1643 году.

Те, кто, подобно духовидцам, мечтателям и энтузиастам, ссылается на существование невидимых сил, делают невозможной независимую проверку своих утверждений. Фанатики превращают личное переживание в божественное вдохновение и защищают его от любой критики – как и в наши дни. Ни книги, ни опыт других людей не могут ничего противопоставить авторитету внутреннего опыта и личного откровения. А там, где отсутствуют возможности интерсубъективной и дискурсивной проверки утверждений, начинаются насилие и война.

За годы классического иезуитского обучения в Ла Флеш Марин Мерсенн понял, что схоластический аристотелизм, которым его там усиленно потчевали, не может стать основой для прочного мира. Христианство, которое до сих пор было более или менее монолитным, раскололось на бесчисленные секты и течения; повсюду герметики, маги, алхимики и каббалисты боролись за расположение сбитой с толку аудитории. Каждая секта утверждала, что она говорит от имени истинного христианства и живет в мире, полном тайных знаков и символов, где ей открывается сокровенная истина мироздания. Знакомые с древними учениями Каббалы (которая на самом деле была не такой уж древней) или таинственного египетского жреца Гермеса Трисмегиста, они могли читать природу как открытую книгу.

Кроме того, Реформация поставила в непростое положение Церковь как единственного хранителя истины. Реформаторы опирались на внутренний голос, который открыл им моральную истину. Совесть (conscientia, или conscience) учила знанию, которое было столь же несомненным, как и знания богословов.

Обе тенденции имели одинаковые последствия: отныне не существовало обязательного канона, к которому могли бы обращаться все люди, и каждый был готов взять в руки оружие и отправиться на войну за свою правду.

Возможно, в тот день на площади Вогезов Мерсенн и Гоббс говорили о том, как бороться с фанатиками и энтузиастами, и сошлись на воображаемом мирном договоре. Несмотря на существовавшие между ними фундаментальные разногласия по поводу бессмертной души, их договор мог бы начинаться так:

Мы признаем необходимость универсальной и проверяемой науки для обеспечения мира и благополучия в Европе. Для этого необходимо соблюдение следующих условий:

1. Только математизированная физика, подобная той, что разработана Галилео Галилеем для механики, может быть основой надежного знания.

2. Только если материя пассивна и не имеет собственной агентности, можно определить законы природы. Как только в дело вмешивается мировая душа со своими собственными намерениями и целями, законы природы теряют свою значимость и полезность.

3. Материи нельзя приписывать способность к действию. Управление – это исключительно дело духа.

4. Движение не является свойством материи, его следует объяснять из сочетания частей и передачи сил.

Этот фиктивный договор, по сути, определял, кто или что может обладать агентностью. Он предусматривал, что направленное действие производится только духовными существами, все нечеловеческие существа лишены его. Только дух может иметь волю, а материя должна подчиняться. Соответственно, Церковь заботится о душе, а наука – о теле. Между ними разрываются фанатики.

Таким образом устанавливалось фундаментальное для западной онтологии различие между природой и культурой: природа материальна, культура духовна. Часто отвергаемое разделение тела и души, по сути, было также частью проекта мира, вопросом политических компетенций.

Договор сохранял силу в течение долгого времени. Спустя почти три века после Вестфальского мира, положившего конец Тридцатилетней войне, 12 августа 1950 года папа Пий XII опубликовал примечательный документ. Европа снова лежала в руинах. Люди снова убивали, насиловали, пытали и сжигали друг друга за свои внутренние убеждения, и снова перед Церковью встала задача объединиться с естественными науками для борьбы с энтузиастами, которых теперь называли идеологами. Главным препятствием на пути к мирному соглашению между Церковью и наукой был уже не гелиоцентрический взгляд на мир, а доктрина эволюции. В энциклике «В человеческом роде» (Humani generis) папа Пий выражает свою позицию:

Если кто рассмотрит состояние дел вне христианской паствы, то с легкостью обнаружит основные течения, которым следует немало ученых мужей. Иные неразумно и опрометчиво полагают, будто эволюция, существование которой не было полностью доказано даже и в сфере естественных наук, объясняет происхождение всего, и дерзко поддерживают монистические и пантеистические мнения, согласно которым мир пребывает в непрестанной эволюции. Коммунисты охотно присоединяются к этому мнению, чтобы, лишив людские души самой идеи личностного Бога, они могли бы успешнее защищать и пропагандировать свой диалектический материализм.

Итак, врагами объявляются не каббалисты и алхимики, а марксисты и экзистенциалисты – удивительно, что не упоминаются национал-социалисты, – но решение остается прежним: наука отвечает за тело, Церковь – за душу.

Договор расторгнут

Однако договаривающиеся стороны не были равны. Не подлежало сомнению, что дух продолжает управлять телом. Метафора часов поддерживала иерархию: подобно тому, как часам нужен часовщик, миру нужен Бог, телу – душа, а народу – правитель. Метафора повторялась очень часто, и вскоре уже никто не замечал, что она по сути ложна. Создание и управление – не одно и то же: душа управляет телом, но не порождает его, король управляет своим народом, но не создает его. Напротив, часовщик создает часы, но не управляет ими. Только Бог является и творцом, и управителем мира.

Метафора проблематична и в другом отношении: технические детали часов не покрывают ее содержание, более того, они противоречат ей. Примерно за 450 лет до появления центробежного регулятора, который считается первым самоуправляемым механизмом, механические часы имели автономный, фиксированный и материальный модуль управления.

Автономное управление – это способность системы самостоятельно изменять свое состояние в соответствии с определенными параметрами. Термостат меняет состояние отопления в зависимости от внешней температуры, центробежный регулятор меняет состояние цилиндра паровой машины в зависимости от показателя внутреннего давления. А часы? Спусковое колесо, управляющее часами, знает ровно два состояния – пуск и остановка, и оно изменяет состояние просто на основании того, что предыдущее состояние было завершено: «если остановишься, то иди, если идешь, то остановись» – такова примитивная компьютерная программа часов.

Таким образом, часы управляют сами собой, для этого им не нужна душа или иные нематериальные сущности.

Механизм часов опровергает то, что утверждает метафора: он показывает, что для управления необязательно нужен дух, существуют и материальные средства. По справедливому замечанию Ламетри, Декарт со своим телом-машиной дал теологам ядовитую пилюлю. Действительно, в эпоху Просвещения метафора часов безжалостно использовалась против ее создателей: «Часовой механизм освобождает от богопочитания и оказывается самым важным оружием в борьбе деистов и радикальных атеистов против Церкви».

Бог – это бесполезная машина, с которой ничего нельзя сделать, усмехается Дидро, а мир – это машина в руках ведьмы:

Сераль превратился в обширную и великолепную галерею паяцев. В одном конце можно было увидеть Каноглу на троне; между ног у него болталась длинная потертая веревка; старая дряхлая фея то и дело дергала за нее и приводила в движение несметное множество подчиненных паяцев, к которым протягивалась целая сеть незримых веревочек от рук и ног Каноглу. Она дергала, и сенешал мигом составлял разорительные эдикты и прикладывал к ним печать или произносил в честь феи похвальное слово, которое ему подсказывал его секретарь. Военный министр посылал на войну брандскугели; министр финансов строил дома и морил голодом солдат; то же самое случалось и с прочими паяцами.

Мир как дурной театр марионеток, который управляет сам собой, без цели и без морали. Вот что стало со старой доброй метафорой часов, поддерживающей иерархию! Подрывая договор современности, она открывает дверь атеизму и материализму. Более четырех веков часы хранили это подрывное атеистическое знание при себе, пока в середине XVIII века его не раскрыли французские материалисты: материя сама может управлять собой, она может обладать агентностью. Нет необходимости в Боге, царе или душе. Поэтому часы – это изобретение дьявола, созданное, по его коварному наущению, в самом сердце противоположного лагеря, в монастыре.

Назад: Слуга и двойник

Дальше: Машины бесконечности