Глава 33

Мк. 15:29–35

Злословие и насмешки над распятым – Элои! Элои!

Мк. 15:29–32 «Проходящие злословили Его, кивая головами своими и говоря: э! разрушающий храм и в три дня созидающий! Спаси Себя Самого и сойди со креста. Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: других спасал, а Себя не может спасти. Христос, Царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели, и уверуем. И распятые с Ним поносили Его».

Насмешки над тем, кого низвергли, – закономерное проявление человеческой природы. Здесь не надо искать какой-то особенной специфической жестокости, адресованной непосредственно Христу. Люди склонны к тому, чтобы потоптаться на той ценности, которую низвергли. Высокое всегда напоминает массе людей о том, что они ему не соответствуют. Пока высокое находится на вершине, до которой не дотянуться, они склонны его обожествлять. Как только высокое оказывается повергнутым, люди его обесценивают. Это объясняется очень просто: когда что-то низринуто, обесценивание помогает людям простить себя за то, что они раньше заблуждались, обожествляя его. Распятие Иисуса – именно такой повод обесценить то, что было возвышено. При этом личность Иисуса и суть его учения отождествляются. Если личность распята на кресте, то все учение бессмысленно, хотя, казалось бы, если учение истинно, какая разница, что происходит с человеком, который его излагал? Главное ведь в сути. Но нет, для людей это не так. Обесценивание – одна из самых эффективных психологических защит, которые помогают избавить психику от нестерпимого напряжения из-за несоответствия идеалу. Проще всего сказать себе: со мной все нормально, это ваши ценности были неправильными. Причем в этом обесценивании солидарны все: прохожие, первосвященники, книжники и даже распятые с ним вместе тоже поносили его. Хула от распятых кажется предельной нелепостью, но на самом деле она тоже легко объяснима с точки зрения человеческой психики: они знали себе цену, знали, что они разбойники, а он считал себя учителем, а не преступником, и в итоге оказался с ними наравне. Для них своего рода утешение, что что бы человек ни думал о себе, все равно закончится вот так.

Вообще, тема с тремя распятиями крайне любопытна. Здесь представлено три персоны: Иисус и два разбойника по бокам. В коллективном бессознательном есть архетип кватерности – числа 4 (мы о нем уже упоминали ). Он легко объясним. Все культурные феномены развивались от простого к сложному: от первичного разделения на два, потом на четыре и так далее. Например, сегодня принято выделять двенадцать зодиакальных созвездий (на самом деле созвездий на эклиптике можно найти больше – мы просто перестали делить сектора), а до того, как выделили 12, их насчитывалось только четыре. Те созвездия, которые сейчас являются самостоятельными, были частью каких-то других, более крупных кластеров. То есть изначально, когда люди изучали небесный свод, они просто делили его на четыре сектора, и каждый был привязан к какому-то архетипическому существу. Изначально это были телец, лев, орел и человек – те самые животные, которые двигают Меркаву – божественную колесницу в видении пророка Иезекииля (Иез. 1:4–28). Уже потом, когда эти четыре сектора были изучены и освоены, их стали делить дальше. То есть психика всегда делает так, ей так удобно: разделить сначала на две части, потом еще пополам.

Принцип кватерности хорошо описан Юнгом. Он доказывает, что человеческая психика тяготеет к тому, чтобы сводить любую реальность к разделению на четыре. Это некоторый принцип равновесия. Возьмем для примера классический артефакт, который всегда является наглядным пособием по философии – стол (во всех философских рассуждениях об идеях или феноменах всегда почему-то берут стол). Он тоже является иллюстрацией кватерности. Обычный классический стол в нашем сознании – это стол с четырьмя ножками. Ножек может быть одна или три, но, в целом, мы тяготеем к представлению о столе с четырьмя точками опоры. В человеческом сознании присутствует принцип кватерности, но психике сложно освоить сразу все четыре части. Просто это осознается обычно на внешнем примере. Что касается освоения психикой самой себя – здесь начинаются проблемы. Она свою кватерность начинает немного ущемлять, потому что для познания всегда нужен наблюдатель. В результате какой-то один элемент кватерности вытесняется, и получается троичность. Такое бессознательное вытеснение блестяще иллюстрирует «Троица» А. Рублева. На ней три ангела, которые сидят за столом. На столе чаша, в которой лежит голова тельца – жертва. В этой иконе, как ни странно, выражен архетип кватерности – за счет того, что стол повернут четвертой стороной к наблюдателю. В основании стола есть квадратное прямоугольное отверстие, символизирующее место, куда вкладываются мощи – часть жертвы. То есть за столом четыре места, а не три. И четвертое место свободно. «Троица» – это прекрасно отыгранный архетип кватерности, который зовет скорее закончить его, замкнуть этот круг. Треугольник должен превратиться в квадрат, а квадрат – это уже прямая дорога, как ни странно, к кругу (вспомните старинную задачку о квадратуре круга). И замкнуть его призывают того, кто смотрит на икону.

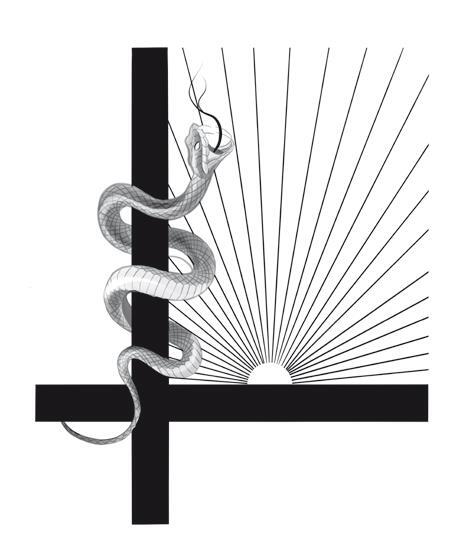

Итак, сознание стремится к кватерности. Троичность несколько неустойчива для человеческого сознания, человек не наблюдает ее в мире, поэтому надежным психическим феноменом является кватерность, а не троичность. Везде, где возникает троичность, вытеснен какой-то четвертый элемент, который необходимо найти, чтобы закончить и собрать целостность. На Голгофе три креста, то есть где-то потерялся четвертый фактор. Вспомните изображение распятия: в основании обычно находится череп с костями. Это Адам, который, по преданию, похоронен под Голгофой. Вообще, такое место его захоронения маловероятно, но это неважно – человеческая психика туда его поместила, и этого достаточно. Таким образом, принцип кватерности замыкается: Иисус наверху, Адам внизу, разбойники по бокам. Кто же является вытесняемым компонентом из этой четверки? С одной стороны, мы видим три креста, и хочется сказать, что вытесняемым является Адам, но ведь про него вспомнили, наше сознание туда его интегрировало. Более того, Адам уже находится в царстве смерти, два разбойника фактически тоже там. Получается, что вытесняемым и отторгаемым является сам Иисус. Он отвергается большей массой человеческого сознания. Любопытно, что только тогда, когда психика принимает последний элемент любой кватерности, и приходит целостность – то, что у Юнга называется архетипом Самости. И человеческая психика тоже неспроста всегда отторгает четвертый элемент, так как он является сложно воспринимаемым. Он всегда какой-то провокативный, он не вмещается в человеческую психику, которая часто бывает раздроблена. По Юнгу, вытесненное содержание человеческой психики – это Тень. Христос, казалось бы, не имеет отношения к теневым сторонам психики, но как посмотреть. Вспомним библейскую историю про медного змея – Нехуштана, которого сделал Моисей по велению Бога, когда израильтян в пустыне поражали ядовитые змеи (Чис. 21:4–9) . Посмотрев на него, можно было исцелиться от укуса змеи. Любопытно, что традиционная христианская экзегеза совершенно однозначно толкует эпизод с медным змеем как прообраз распятия Христа. То есть Христос ассоциируется со змеей, что для нашего сознания весьма необычно.

Мк. 15:33 «В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого».

Современная христианская апологетика пытается притянуть какие-то исторические данные, что в это же время в Китае тоже была замечена тьма. Но воспринимать здесь историю про тьму как реальное физическое явление очень сложно по нескольким причинам. Даже сегодня для людей любое солнечное затмение является интересным событием. В древности к подобным явлениям относились еще более внимательно. Затмение могло использоваться знающими о нем людьми для манипуляции толпой (в «Апокалипсисе» Мэла Гибсона есть любопытный эпизод, связанный с этим, а также в «Фараоне» Болеслава Пруса). Солнечное затмение было большим событием. Но в данном случае речь явно не о нем: три часа тьмы – с часа шестого до часа девятого по всей Земле – это слишком долго. При этом возникает ощущение, что внезапно наступившая на три часа тьма вообще никого особо не взволновала. Даже сегодня мы, люди цивилизованные, внезапное наступление темноты можем воспринять как конец света, хотя вроде бы понимаем, что у событий могут быть какие-то объяснения. Давайте представим себе общество прошлого. Например, обычный римский гражданин, живущий где-нибудь в Иерусалиме или на Сицилии, вдруг однажды в пятницу внезапно в самый разгар дня (с шестого до девятого часа – это с 12 до 15 по нашему времени) оказывается во тьме. Предположим, сначала он подумает, что у него потемнело в глазах, поморгает, попьет воды, но все равно через некоторое время начнет думать, что происходит что-то очень страшное. В подобной ситуации неизбежно наступит паника, и начнутся беспорядки. Но в тексте ничего подобного не описано, кажется, это вообще никого не волнует: «Ну, тьма, и что? Нормально. И в том месяце была». Стражники, охранявшие крест, вообще должны были бы сбежать: глупо было бы сидеть у креста и сторожить распятых, когда в мире происходит что-то глобальное и непонятное. Однако по окончании тьмы стражники по-прежнему сидят у крестов и по их поведению не похоже, что они пережили сильный экзистенциальный шок. Поэтому воспринимать это как реальную физическую тьму не стоит. Может быть, были какие-то грозовые тучи, но обычно мы такое явление природы не интерпретируем как тьму. То есть речь идет о психической реальности. Это про внутренние ощущения и интерпретацию, которая относится не к конкретному событию, а к последующему воспоминанию. Можно сказать, это духовная тьма.

В эпизоде с тьмой отыгрывается крайне важный архетип – один из важнейших феноменов человеческой психики: образ Солнца. Из представлений о его ежедневном умирании и воскресении во многом произошла мифология, связанная с умирающими и воскресающими богами, которая была еще задолго до христианства. Этот архетип присутствует практически во всех религиозных и мифологических системах в том или ином виде. Самый очевидный пример – Осирис из египетской мифологии. Есть даже в современной культуре примеры подобных культов. Один из них – танец маори «Хака». Его можно увидеть в исполнении представителей этого народа перед спортивными состязаниями. Там есть несложный текст (можно найти его перевод), по которому понятно, что танец есть не что иное, как отыгрывание восхода солнца. Архетип умирающего и воскресающего Солнца – основа практически всех мифологий по одной простой причине: заход и восход солнца – главное событие в жизни древнего человека. К циклу солнца привязана вся его жизнь. А символом солнца с древности, задолго до христианства и в совершенно разных культурах, человек выбрал крест в разных вариантах его изображения.

Не случайно, что тьма длится с шестого часа до девятого – это период, когда солнце должно находиться в апогее, светить наиболее ярко. Именно в этот промежуток времени наступает тьма. Это попытка психики замкнуть образ кватерности за счет Адама, который лежит у подножия креста в своей смерти, – соединить свет и тьму. Это закат, за которым должен последовать восход, новое воскресение. Солнце меркнет в психическом мире человека. Происходит важный психический феномен, с которого вообще начиналось изучение человеческой психики – так называемый перенос. Солнце – то, что дает свет. Оно меркнет, но без света люди не живут. Христос становится как бы новым солнцем. И, кстати, в христианской церковной поэтике Христос часто называется именно так – это можно услышать в литургии. То есть солнце померкло не потому, что оно исчезло само по себе, а потому, что зажглось новое солнце. Фактически померкло одно солнце, но засветило другое. Произошел перенос, смещение образа, а в нем получилось хитрое совмещение света и тьмы, небес и ада. Все совмещается в единую картину, архетип кватерности замыкается, и наступает вожделенная целостность. Но напоминаю, что интеграция четвертого элемента любой кватерности всегда сопряжена с некоторым шоком для человеческой психики, потому что она не так просто отвергает и пытается вытеснить этот самый четвертый элемент: он для нее крайне нестерпим, причем именно в контексте человеческой культуры. Чем более мы продвигаемся по пути развития нашего сознания, тем сложнее нам оказывается воспринимать некоторое вытесненное содержание, потому что оно может прятаться в самых неожиданных местах.

Мк. 15:34 «В девятом часу возопил Иисус громким голосом: Элои! Элои! ламма савахфани? – что значит: “Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?”»

Здесь нам пытаются передать еврейское звучание, но на самом деле фонетика там несколько иная. Более важен перевод: «Боже мой! Боже мой! для чего ты меня оставил?»

Мк. 15:35 «Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: вот, Илию зовет».

Воспринимая «Элои» как обращение к Илии (что, в общем-то, объяснимо, потому что Илия – имя теофорное и имеет тот же корень) , кто-то расценил эти слова как призыв пророка Илии. Но ясно, что речь идет не о пророке: “Боже мой! Боже мой! для чего ты меня оставил?” Эти слова толкуют как принцип богооставленности, которую испытывает Иисус на кресте. Но это не его слова, а цитата из псалма. Первый стих – техническое указание, адресованное начальнику хора – регенту.

Псалом 21

1 Начальнику хора. При появлении зари. Псалом Давида.

2 Боже мой! Боже мой! [внемли мне] для чего Ты оставил меня?

Далеки от спасения моего слова вопля моего.

3 Боже мой! я вопию днем, – и Ты не внемлешь мне, ночью, – и нет

мне успокоения.

4 Но Ты, Святый, живешь среди славословий Израиля.

5 На Тебя уповали отцы наши; уповали, и Ты избавлял их;

6 к Тебе взывали они, и были спасаемы; на Тебя уповали, и не остава-

лись в стыде.

7 Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе.

8 Все, видящие меня, ругаются надо мною, говорят устами, кивая

головою:

9 «он уповал на Господа; пусть избавит его, пусть спасет, если он

угоден Ему».

10 Но Ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей

матери моей.

11 На Тебя оставлен я от утробы; от чрева матери моей Ты – Бог мой.

12 Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет.

13 Множество тельцов обступили меня; тучные Васанские окру-

жили меня,

14 раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий.

15 Я пролился, как вода; все кости мои рассыпались; сердце мое сдела-

лось, как воск, растаяло посреди внутренности моей.

16 Сила моя иссохла, как черепок; язык мой прильпнул к гортани моей,

и Ты свел меня к персти смертной.

17 Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, прон-

зили руки мои и ноги мои.

18 Можно было бы перечесть все кости мои; а они смотрят и делают

из меня зрелище;

19 делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий.

20 Но Ты, Господи, не удаляйся от меня; сила моя! поспеши на по-

мощь мне;

21 избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою;

22 спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь

меня.

23 Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания вос-

хвалять Тебя.

24 Боящиеся Господа! восхвалите Его. Все семя Иакова! прославь Его.

Да благоговеет пред Ним все семя Израиля,

25 ибо Он не пренебрег, и не вознегодовал на моление нищего,

и не отвратил лица Своего от меня, и когда я воззвал к Нему,

услышал меня.

26 О Тебе хвала моя в собрании великом; воздам обеты мои пред боя-

щимися Его.

27 Да едят бедные и насыщаются; да восхвалят Господа ищущие Его;

да живут сердца ваши во веки!

28 Вспомнят, и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся

пред Тобою все племена язычников,

29 ибо Господне есть царство, и Он – Владыка над народами.

30 Поели и поклонились все тучные земли; пред Ним припадут все

нисходящие в землю. И душа моя для Него живет,

31 Потомство [мое] будет служить Ему, и будет называться

Господним вовек:

32 придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся,

что сотворил Господь.

То есть Иисус на кресте начинает петь псалом, который должен исполняться при появлении зари. Основные темы в этом псалме такие: томление, некоторый страх, но твердая надежда, что все точно изменится. Здесь присутствует мотив соединения мучителей и мучимого: «тучные Васанские» его обступили и ищут его жизни, но потом они преклонятся пред Богом и перед ним. Это о соединении несоединимого на первый взгляд. Стоит особо обратить внимание на комментарий о моменте исполнения псалма: «при появлении зари». Это время, когда солнце еще не взошло, не появилось на небе. На земле еще тьма, но на горизонте появляется зарево. Чтобы солнце взошло и стало светло, требуется еще некоторое время – около часа. Этот час перед восходом в древней культуре считался самым тяжелым. Потому что хищники, которые за ночь себе еды не нашли, в этот час особо голодные и опасные. Это настроение и передает псалом – настроение самого тяжелого, самого психологически невыносимого часа перед рассветом – «часа быка». Он об ожидании новой жизни, но и о страхе, внутреннем напряжении. Поэтому в такой, казалось бы, прекрасный, обнадеживающий момент перед восходом солнца звучат такие неожиданные слова, такая претензия: «Боже мой, Боже мой, почему ты меня оставил?» Это настроение того самого момента, когда ты должен сам пройти сквозь тьму – тьму неведения, тьму забвения, тьму страха, тьму испытания, – чтобы выйти с другой стороны и стать совсем уже другим существом.