Книга: 100 великих монет мира [Литрес]

Назад: Пробный рубль Павла I

Дальше: «Константиновский рубль»

Абаз

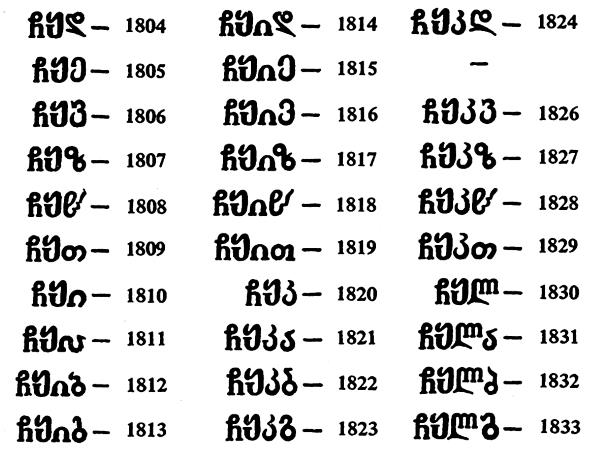

В октябре 2015 года на швейцарском аукционе «SINCONA AG» (Цюрих) был продан серебряный абаз 1804 года – монета Грузии в составе Российской империи.

По котировкам на тот момент стоимость металла этой монеты (2,89 г) равнялась 90 рублям 25 копейкам, или меньше полутора швейцарских франков. Но на торги абаз был выставлен за 5000 швейцарских франков. В ходе аукциона цена возросла до 42 тысяч швейцарских франков. Что по тогдашнему курсу составило 2 724 842 рубля (а в 2021 году – более 3 300 000!). Собственно, уже за это грузинский абаз можно смело записать в разряд великих монет.

Грузия, абаз, 1804 г., с ошибкой в обозначении номинала. Серебро. Аукцион «SINCONA AG», Цюрих, Швейцария

Грузия, двойной абаз, 1819 г. Серебро

Грузия, абаз, 1815 г. Серебро

Всё дело в том, что отчеканен он с ошибкой. На реверсе вместо грузинской буквы sani (сан), обозначавшей номинал в 200 динаров, отчеканили букву k᾽ani (кан), являвшуюся идентичной номиналу 20 динаров (хотя все остальные надписи остались без изменений). Отсюда и её огромная редкость.

История монет под названием «абаз» начинается в Средние века, поименованы они в честь шаха Персии Аббаса I (1571–1629). Чаще всего абазы чеканились из серебра. 1 абаз = 10 бисти = 40 пули = 200 динаров. Абазы и более мелкие номиналы были распространены в Грузии в период её зависимости от Ирана. По информации «Словаря нумизмата» В.Д. Гладкого абаз в Восточной Грузии весил изначально 8,5 г. К концу XVII века он полегчал до 5,3 г, а с 40-х годов XVIII века – до 3 г.

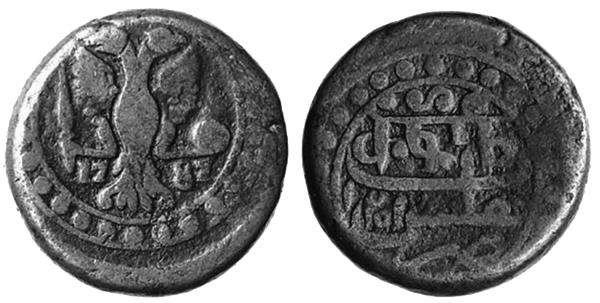

Во второй половине XVIII века в грузинской политике появляется русский фактор. Сближение с Россией стали воспринимать как единственный способ спасения от мусульманского владычества персов и турок. Ираклий II (1720–1798), царь восточногрузинского царства Картли-Кахети, неоднократно обращался к Екатерине II с просьбой об установлении протектората над его владениями для спасения от турок. В 1783 году, одновременно с присоединением Крыма к России, был подписан Георгиевский трактат, устанавливавший российский протекторат над царством Картли-Кахети. На медных грузинских монетах (бисти, полубисти и пули) появляется изображение двуглавого орла. Надписи на монетах остались на арабском языке. Год чеканки указывался и по грузинскому летоисчислению, и по юлианскому календарю.

Грузия, полуабаз, 1810 г. Серебро

Грузия, бисти, 1810 г. Медь

Грузия, полубисти, 1808 г. Медь

Как отмечает Р. Новожеев в статье «Монеты Российской империи для Грузии», «в январе 1801 года император Павел I подписал манифест об окончательном присоединении Восточной Грузии к России. В сентябре того же года это было подтверждено манифестом Александра I. Перед русским правительством встала задача организовать денежное обращение на присоединённой территории. Было изучено монетное дело Грузии. <…> Введение общеимперской монеты было признано преждевременным из-за незнания местным населением российской денежной системы. В итоге в Петербурге приняли решение о чеканке особой грузинской монеты, в основу которой был положен серебряный абаз 88 пробы (917-я проба по метрической системе)».

В октябре 1802 года утверждены номиналы и рисунки штемпелей грузинских монет, не менявшиеся вплоть до закрытия монетного двора в Тифлисе по Сенатскому указу 1835 года.

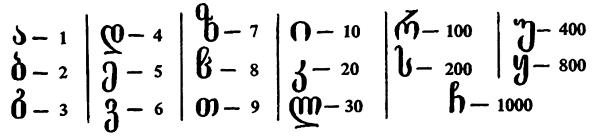

Буквенное обозначение чисел на монетах Грузии. По В.В. Узденикову

Все серебряные и медные монеты имели одинаковое изображение: на аверсе под короной с тремя зубцами – символом города, помещалась надпись на грузинском языке «Тбилиси», внизу – пальмовая и оливковая ветви. На реверсе – обозначенный буквой номинал, текст «картули тетри» («картуги тэтри»), то есть «грузинское серебро» (на серебряных монетах) и «картули пули» («картуги пули»), то есть «грузинская монета, грузинские деньги» (на медных монетах), а также год чеканки грузинскими буквами. На всех серебряных монетах под датой чеканились русскими буквами инициалы мастеров, резавших штемпели.

Ещё раз обращусь к обстоятельному труду Р. Новожеева: «Для эмиссии грузинской монеты в Тифлисе был создан монетный двор. Предприятие открылось в здании бывших царских бань. В 1803 году в Тифлис из Петербурга было доставлено необходимое оборудование (машины, сталь для штемпелей, пунсоны и др.). С Тульского оружейного завода прибыли резчики штемпелей, а из Петербурга двое инженеров – маркшейдер Пётр Зайцев (заведовал механической частью) и берг-пробирер Алексей Карпинский (по химической части). Была организована скупка серебра у населения, а также запрещён вывоз этого драгметалла за границу и продажа серебряных изделий без клейма монетного двора».

На серебряных монетах встречаются инициалы «П.З.» – Пётр Зайцев, «А.К.» – Алексей Карпинский, «А.Т.» – Александр Трифонов, «В.К.» – Василий Клеймёнов.

Грузия, пули, 1804 г. Медь

Некоторая разноголосица наблюдается среди исследователей при расшифровке номиналов. Р. Новожеев и ряд других современных авторов воспроизводят часть легенды (надписи) так, как она буквально звучит на медных монетах – пули. И дают таблицу соответствия:

• Двойной абаз (серебро) = 400 пули

• Абаз (серебро) = 200 пули

• Полуабаз (серебро) = 100 пули

• Бисти (медь) = 20 пули

• Полубисти (медь) = 10 пули

• 5 пули (медь)

То есть здесь полностью меняется изначальное наполнение абаза (напомню: 1 абаз = 10 бисти = 40 пули = 200 динаров). И номиналы от «400» до «5» воспринимаются авторами именно как «пули» (раз уж на медных монетах это слово написано). Значит, при таком подходе нужно «выбросить на свалку истории» такие самые мелкие счётные единицы, как динары, либо признать, что в 1 абазе вдруг стало не 200 динаров, а тысяча. Ведь «по-новому» выходит, что «1 абаз = 200 пули» (= 1000 динаров)!

Обозначение дат на монетах Грузии буквами алфавита. По В.В. Узденикову

Однако если всё-таки перевести «пули» на русский язык, то это слово превращается всего лишь в «монету», «деньги». И значит, шкала «абаз – бисти – пули – динар» сохраняется. Именно так считает автор фундаментального труда «Монеты России 1700–1917» В.В. Уздеников, который выводит свою таблицу:

• Двойной абаз (серебро) = 400 динаров

• Абаз (серебро) = 200 динаров

• Полуабаз (серебро) = 100 динаров

• Бисти (медь) = 20 динаров

• Полубисти (медь) = 10 динаров

• Пули (медь) = 5 динаров.

То есть на грузинских монетах все числа номиналов, обозначенных буквами, – в динарах. Что, на мой взгляд, вполне логично.

Хорошо, что в главном вопросе (о соотношении номиналов особых грузинских монет и общеимперских российских) разногласий нет ни у кого:

• Двойной абаз (серебро) = 40 копеек

• Абаз (серебро) = 20 копеек

• Полуабаз (серебро) = 10 копеек

• Бисти (медь) = 2 копейки

• Полубисти (медь) = 1 копейка

• Пули (медь) = деньга (1/2 копейки).

Грузия (под протекторатом России), бисти, 1787 г. Медь (из статьи Р. Новожеева «Монеты Российской империи для Грузии»)

На реверсе раритетного абаза, стоящего сейчас свыше трёх миллионов рублей, отчеканены инициалы «П.З». Вряд ли мы когда-то сможем доподлинно узнать, почему Пётр Зайцев вырезал на штемпеле для серебряного абаза другую букву, обозначающую номинал медной монеты (хотя, повторюсь, все остальные надписи, присущие «грузинскому серебру», он сохранил). Но, принимая во внимание дату появления раритета «1804 год» (это то самое время, когда чеканка особых грузинских монет только начиналась), можно предположить, что «наш» абаз – из числа пробных. Так и представляется картинка: собрал заведующий механической частью монетного двора Пётр Зайцев вкруг себя прикомандированных резчиков:

– Глянь, ребята, как всю эту ерундистику гравировать надо! У меня уж, пожалте-извольте, чик-чик – и готово! Учитесь!

– Как же-с, «учитесь»! А какую это ты закорюку вместо утверждённого номинала изобразил?

– Ништо! Это ж тока попробовать… Ну-ка, тащите-ка штемпели на пресс, давайте заготовку…

Может быть, в самом деле, примерно так и было…

Но в истории про великую монету абаз (и про великие результаты её обращения) есть вторая часть. Уже в наши дни, совсем недавно, грузинская монета помогла решить давнюю загадку смежного с нумизматикой увлечения – филателии.

Видимо, большинство читающих эти строки когда-нибудь да слышали про одну из самых дорогих и знаменитых отечественных филателистических редкостей – «Тифлисскую унику».

«Тифлисская уника» – филателистическое название раритетной почтовой марки, выпущенной в Российской империи для городской почты Тифлиса (ныне Тбилиси) и Коджори в 1857 году. Номинал 6 копеек (редкий случай, когда стоимость изготовления знака оплаты в 1 копейку взималась с покупателя марки, которой оплачивались 5-копеечные письма). Марки были без зубцов, размером 22 × 22 мм, изготавливались бесцветным рельефным тиснением на толстой желтоватой бумаге. Печатались, по мнению большинства исследователей, в листиках по 5 штук с пресс-формы из пяти марочных клише, расположенных в ряд (хотя целого такого листа никто не видел). И продавались никак иначе – исключительно по 5 штук, что зафиксировано в документах и периодике тех лет. Про «листик или полоску» в прошлом веке писали все каталоги и исследователи «уники», руководствуясь логикой: раз указано продавать по пять, значит, зачем-то хотели реализовывать целыми полосками (листами).

СССР, 1983 г. Почтовая марка в честь 200-летия Георгиевского договора

Тифлис, почтовая марка, 1857 г. «Тифлисская уника»

В этом-то и состояла одна из загадок «Тифлисской уники»: что за прихоть с продажами? Листик из пяти экземпляров жаль было резать? Или хотели сразу обеспечить население запасом марок, заодно получив и прибыль побольше?

После 20 июня 1857 года (на полгода раньше первой российской общегосударственной марки) тифлисские марки вышли в почтовое обращение для оплаты городских писем. Эту дату начала хождения марок убедительно доказал Борис Каминский, проанализировав подшивку официальной газеты «Кавказ» за 1857–1858 годы. В его работах говорится, что в номерах газеты за 20 июня и 14 июля в разделе «Кавказская летопись» были опубликованы официальные сообщения об организации городской почты в Тифлисе и об открытии экипажно-почтового сообщения между Тифлисом и Коджорами (Коджори) – летней высокогорной резиденцией кавказского наместника, находившейся в 12 верстах от Тифлиса. Чуть раньше – 14 июня – были утверждены «Правила для городской почты в Тифлисе и развозки на дом журналов и газет». Эти «Правила» установили, в частности, тариф за каждое письмо или пакет: а) в пределах города – 5 копеек; б) от Тифлиса до Коджори или обратно – 15 копеек.

Конечно, дороговато для маршрута протяжённостью всего 12 вёрст, но, видимо, горная дорога была очень сложной. Если же говорить строго, то тариф в 15 копеек вполне понятен: к стоимости иногороднего письма 10 копеек приплюсовали стоимость его перевозки по городу – 5 копеек. Таким образом, на письмо по Тифлису надо было наклеить одну марку, а на письмо до Коджор или обратно – три марки. Оплаченные марками (которые тогда называли «штемпельными печатями») письма и пакеты либо сдавались на почту, либо опускались в почтовые ящики, установленные для этой цели в различных местах города и в местечке Коджори. Ни одного письма не сохранилось, и если бы такое было теперь найдено, это стало бы мировой сенсацией.

Да что письма! Самих марок известно всего несколько штук. Вот короткая информация из Интернета, в целом соответствующая фактам: до Первой мировой войны было найдено 3 экземпляра «Тифлисской уники». После ряда перепродаж две марки обосновались в коллекции крупнейшего знатока русских марок Збигнева Микульского (1924–2017), который привёз их из Швейцарии в 1997 году на первую в нашей стране Всемирную филателистическую выставку «Москва-97», и все российские филателисты смогли увидеть легендарные раритеты. Доставлены марки были как величайшая ценность и на выставке заняли место в «Почётном классе» рядом с коллекциями английской королевы Елизаветы II и князя Монако Ренье III. В 2000 году (по другим данным – 20 ноября 1997 года) Микульский продал принадлежавшие ему экземпляры за полмиллиона долларов, имя нового владельца марок неизвестно. Третий, как пишут, «самый слабый» по сохранности экземпляр был продан в 1958 году за 175 (я добавлю уточнение: «тогдашних») фунтов стерлингов и сейчас находится во владении у дочери коллекционера Берлинжера из Люксембурга. Но данных об этом коллекционере (возможно, его фамилия Берлингуэр) найти не удалось.

В октябре 2008 года на крупнейшем филателистическом аукционе «David Feldman SA» в Женеве один из трёх известных в мире на тот момент экземпляров «Тифлисской уники» (тот, что ранее был у Микульского) продали за 480 тысяч евро.

В последние годы прошла информация, что обнаружены ещё два экземпляра. Подробнее можно прочитать в моей выпущенной издательством «Вече» книге «100 великих почтовых марок» (М., 2020).

А секреты биографии «уники» раскрыл нумизмат и бонист из Ростова-на-Дону Валерий Лазарев. Он изучил историю марки с той точки зрения, с которой на неё не смотрели «чистые» филателисты, – с позиции нумизматики. И опубликовал в августе 2017 года в журнале «Филателия» статью «Последняя тайна Тифлисской уники: почему по пять экземпляров?».

Во-первых, Валерий Анатольевич заметил, что все подлинные экземпляры «Тифлисской уники» имеют в клише одни и те же погрешности рисунка. И сделал вывод, что пресс-форма марки не была размножена на пять мест в ряд – этот знак почтовой оплаты печатался (точнее, «выдавливался») «одноместным» клише! А все заметные на некоторых экземплярах дополнительные выпуклые линии от якобы задетой ножницами соседней марки – есть не что иное, как следы от внешней технологической рамки.

Но если «уника» печаталась по одной, то с какой же стати её реализовывали «стопочкой» (а даже не листом!) именно из пяти штук? И здесь нумизмат Валерий Лазарев дал совершенно понятный ответ. Из начала этой главы мы уже знаем, что в те годы в денежном обращении Грузии преобладали местные серебряные монеты: двойной абаз (равен 40 копейкам), абаз (равен 20 копейкам) и полуабаз (равен 10 копейкам), их было достаточно. Тогда как медные – бисти (2 копейки), полубисти (1 копейка) и четверть бисти, пули (1/2 копейки) – прекратили чеканить ещё в 1810 году, и они у населения почти закончились. Общероссийская «медь» тоже была в дефиците, всюду в Тифлисе реально рассчитывались разными абазами.

Именно это и является подлинной причиной того, что марки распорядились продавать по пять экземпляров. Просто затруднительно было дать сдачу тому, кто захотел бы купить одну (за 6 копеек) или, например, три марки (за 18 копеек). Тогда как пять марок стоили ровно 30 копеек. Это имевшиеся в обращении абаз плюс полуабаз, или три полуабаза, или сдача полуабаз (10 копеек) с двойного абаза (который, напомню, был равен 40 копейкам). Всё гениальное просто!

Так название и номинал нашей великой монеты помогли разгадать загадку – в коллекционерском понимании – мирового уровня!

Назад: Пробный рубль Павла I

Дальше: «Константиновский рубль»