«Я недостоин жить»

Если бы в тайной комнате хранились незначительные вещи, не было бы необходимости так настойчиво их прятать. Лампочка «стыд» не сигнализировала бы об опасности. Например, можно было бы подумать: «Ну что такого, в самом деле, ну беспорядок, у кого не бывает?» Но нет. Там хранится то, с чем жить нельзя. И стыд поднимает такие чувства, что невозможно расслабиться, запуская не только сигнальную функцию, но и механизмы самосохранения: замри – бей – беги. Начинает быстро биться сердце, или, наоборот, все сжимается, каменеет внутри. Столь сильная реакция возникает перед лицом смертельной опасности. Да. Именно такой кажется опасность раскрытия тайны о себе. «Если все узнают правду, случится нечто ужасное, я не смогу с этим жить».

За той дверью прячется убеждение, что, обладая какими-то качествами, желаниями, особенностями характера, «невозможно жить». Здесь возникает естественное противоречие: с одной стороны, человек приходит к убеждению, что в нем есть что-то, «с чем жить невозможно», с другой – в нем природой заложен импульс «надо жить».

С момента попадания в западню этого противоречия начинается внутренняя борьба за право на существование: одна часть меня достойна жить, а вторая нет. Помните, как у Олега была «крутая» часть, которую он демонстрировал на работе и в социуме, но была и та, которую он спрятал «за занавес», которая тревожила его и которую приходилось «глушить» алкоголем.

Находиться в этом раздробленном состоянии невыносимо. И человек приказывает «неудобной» части: «Не живи!» Вот он – внутренний раскол. В рамках нашей с вами метафоры человек буквально стремится выковырять неприглядные пазлы из своего узора личности. Но они никак не поддаются, только еще больше сминаются, расстраивая их обладателя.

Какие характерные особенности присущи человеку, в котором запущена программа «Не живи»? Это привычка часто и порой без повода извиняться, саморазрушающее поведение и склонность к зависимостям, стеснение при общении с людьми и постоянная оглядка на мнение окружающих, желание быть «закрытым» человеком, необходимость терпеть из-за страха высказать свое мнение и нерешительность в конфронтации с другими, трудность в принятии решений, отсутствие ощущений в теле, подверженность заболеваниям, тяга помогать другим – даже во вред себе, незнание собственных желаний, усиленные воспитанность и тактичность, страх быть ярким и заметным, фобии, психосоматические заболевания.

Вот и вырисовывается такая формула: «не живи» равно «в твоей жизни нет нужды» равно «ты не нужен». И далее логика такая: «Если я не нужен своим родителям, то я не нужен вовсе, мне не следовало бы быть». Такое послание ребенок получает как в прямом виде, так и в косвенном.

В прямом – это когда с детства слышит такие фразы: «Лучше бы тебя не было!», «Ты мне всю жизнь испортил!», «Да за что же ты мне такой достался!» и пр. Сказанное в сердцах попадает прямо в душу ребенку. Опять же это говорит человек, благодаря которому малыш живет, и для него это значит, что сама жизнь отвергает его.

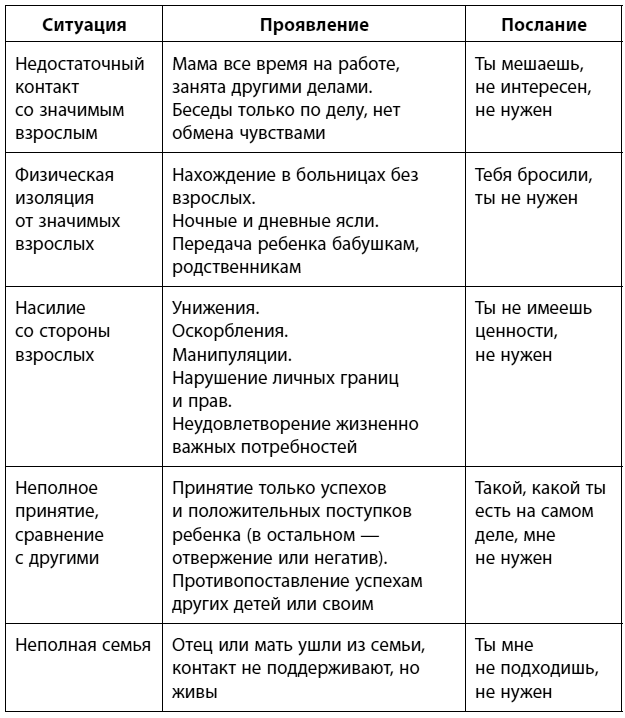

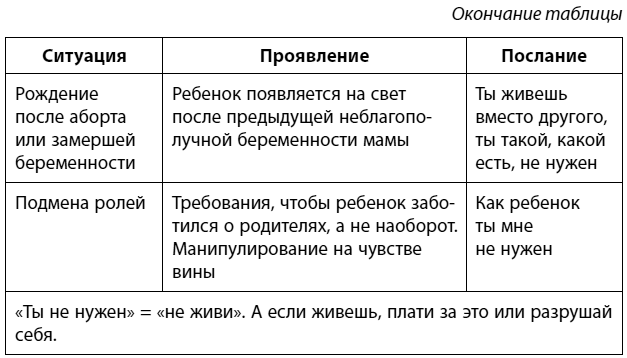

Косвенные послания – это когда тот же смысл передается через ситуации. Некоторые из них я собрала в таблице, основываясь на практическом опыте работы с клиентами.

Любое проявление, указанное в таблице, может вести к психологической травме и реализации программы «Я недостоин жить». В таком случае главной особенностью стиля жизни человека становится саморазрушение – трудоголизм, зависимое поведение, занятия, связанные с опасностью для жизни – и/или попытки диссоциироваться от самих себя, то есть ничего не чувствовать, убеждать себя, что «это происходит не со мной».

Узнав про программу «не живи», Олег спросил:

– Получается, взрослея, ребенок, который что-то недополучил в детстве, все равно будет стремиться к закрытию базовых нужд?

– Да. Психика устроена линейно. Фактически все строится на контакте с мамой или значимым взрослым. Если при контакте ребенок получает три главные вещи – любовь, безусловное принятие и безопасность, – то сформируется здоровая целостная личность. Если недополучает, то заложенные природой механизмы выживания будут помогать ребенку все же найти их.

Чем больше мама эмоционально отдалена от ребенка, тем больше ребенок будет провоцировать ее на контакт. Например, с помощью капризов, непослушания, постоянных вопросов «А ты меня заберешь?», «А ты меня точно любишь?», инициирования обнимашек.

«Закрытие базовых нужд» нередко происходит в ущерб задачам возраста, – продолжила я. – Например, в переходном возрасте ребенок может сопротивляться взрослению, отделению от родителей, потому что боится потерять хотя бы тот уровень любви, который получает.

Олег поднял левую бровь.

– Вы что-то хотели сказать?

– Да. А разве не бывает такого, что можно просто уехать от родителей и забыть обо всем этом? Я вот достаточно рано стал самостоятельным. И не чувствую, что завишу от мамы или отца.

Понятно. Мы столкнулись с сопротивлением. Психика не готова пускать в те слои, где много тревоги и боли. Ведь, если разворошить «осиное гнездо», все обратно не вернешь. «А вдруг оно не на пользу? А вдруг сделаешь лишь хуже? Так-то мы хотя бы уже все освоили, – подсказывает страх, – а если ты решил все поменять, то как дальше жить?»

– Олег, вы, несомненно, стали самостоятельным. Однако есть та часть вас, которая все еще нуждается в любви. Как вам кажется, не эту ли потребность вы заглушаете вечерами с помощью алкоголя?

– Меня жена любит. И с мамой в целом сейчас общение без конфликтов. Она даже мне сообщила недавно, что гордится мной. Представляете. Но мне это уже… – Олег замялся, – не знаю, как сказать. Уже не нужно, что ли.

– Именно. Вам как взрослому это уже не нужно. Нужно той части вас, которую вы пока не осознаете и не идентифицируете с собой. Возможно, даже отрицаете ее наличие. Но она есть. Я говорю про вашего Внутреннего Ребенка. И этой части важно получить любовь, безопасность и принятие. Но уже не от мамы.

– А от кого?

– От вас.

– Получается, я не прошел, как вы там говорите, сепарацию? Поэтому нуждаюсь во всем этом?

– Сепарация возможна, только когда ребенок наполнился. Если он испытывает дефицит, то вынужден ставить себя на паузу и ждать. А значит, даже вырастая, оставаться чуточку ребенком. А если быть ребенком невыгодно… – я интонацией пригласила Олега закончить фразу.

– …то придется этого не замечать.

– Верно. И в этом случае полному отделению будет препятствовать еще и стыд – за страх отделения, за потребность в получении любви, за непохожесть на сверстников. Ведь, с одной стороны, уже «такой большой», какая там сепарация? А с другой – есть страх потерять надежду «дополучить». Если не восполнять дефицит, с каждым годом жить станет все тяжелее.

Олег нахмурил лоб и посмотрел куда-то за мое плечо – будто там хранились все ответы.