Как распознать стыд

Совершая ошибки, мы не превращаемся в неудачников или монстров, мы остаемся собой. Важно то, как мы «распакуем» этот опыт: казним ли себя или поддержим. Нужно направить внимание на тяжелое состояние и понять, что именно вы ощущаете: гнев, стыд, вину или смущение. И получить поддержку, пусть и не от близкого человека, но главное – от самого себя.

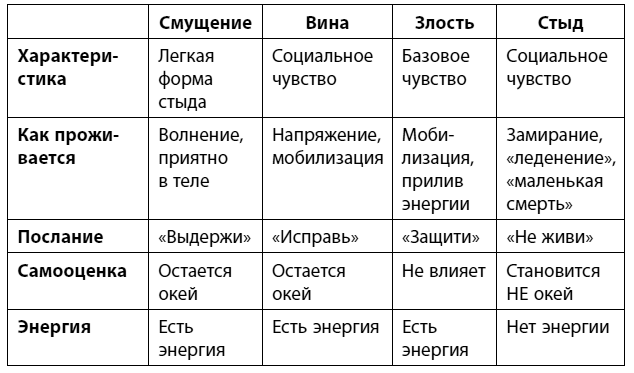

Так как же определить, чем стыд отличается от других тяжелых чувств? Ниже в таблице я собрала характерные особенности смущения, вины, злости и стыда.

Вина «переживается как состояние дискомфорта, связанное с нарушением нравственных и правовых норм, которые существуют в обществе». Чувство вины возникает у окей-человека, не затрагивая его самооценку. Он переживает, стремится исправить положение, делает выводы, присваивает опыт. Тогда вина отпускает, и жизнь продолжается.

Смущение возникает у человека, который в целом чувствует себя в порядке, но совершает что-то, что для него не является нормой. Например, ребенок проливает суп во время семейного обеда. Или взрослый забывает купить молоко, о котором ему сто раз напомнили. При этом и ребенок, и взрослый остаются окей. Это тот же хороший малыш, который совершил не очень хороший поступок, но сам не стал при этом плохим. И тот же взрослый, который забыл, но не стал при этом «никчемным».

Что же происходит, когда мы испытываем стыд? Мы сливаемся с ошибкой. Например, тот же самый «окейный» человек совершает не «окейный» поступок – и тут же сам становится не «окейным». Отличник, получив двойку, вмиг перестает быть отличником: «Теперь все пропало, я глупец». Успешный человек обращается в «неудачника», талантливый становится «бездарным» и т. п.

Испытывая стыд, человек теряет опору и веру в себя, у него опускаются руки, уходит энергия.

Конечно, в таком состоянии совсем непросто исправить ошибку, сделать выводы и жить дальше. Ситуация будто становится навеки частью человека. Как пулевое ранение. Вот почему мы запрещаем себе чувствовать любые намеки на стыд, а также другие негативные эмоции, в том числе гнев, ярость, вину.

– Мария, а что вы не разрешаете себе чувствовать?

– Никогда не думала об этом. В смысле – не разрешаю? Мне казалось, я только и делаю, что фонтанирую эмоциями, – она улыбнулась.

– Да, вы говорили, что срываетесь на сына перед сном.

– Ну да. В остальное время все вроде тихо. Ну и потом еще ругаю себя, что сорвалась. Знаю, что это неправильно.

– По-моему, это нормально – проявлять злость, когда что-то злит.

– Не знаю, – Мария подняла бровь. – Если мы все будем злиться каждый раз, то отношения разрушатся окончательно, – она переложила телефон из одной руки в другую. – Я, наоборот, стараюсь сдерживать себя. – Закачала ногой.

– То есть вы терпите?

– Ну да. А как еще? Я терплю. И даже скандалы наши никогда не начинаются вот прям с ходу. Я сначала сто раз подойду, скажу спокойно.

– Мария, именно это и приводит к срывам. Нам кажется, что мы терпим, а на самом деле копим. То есть волна раздражения поднимается уже с первого слова, но вы усилием воли удерживаете ее внутри. С каждым повторением удерживать приходится все больше, и в какой-то момент система не справляется.

Я сделала паузу, чтобы собеседница смогла лучше уяснить смысл моих слов, а потом добавила:

– Мы запрещаем себе проявлять чувства, но не можем запретить чувствам появляться.

– Да… Я не задумывалась об этом раньше. Мне казалось, что я, наоборот, делаю все как надо.

Нога перестала раскачиваться, Мария замерла.

– Вы делали именно «как надо». Вы удивитесь, что очень многое из этого «надо» просто не работает. Не дает того результата, на который мы рассчитываем. И самое интересное: когда мы не учимся жить с чувствами, а вечно то подавляем их, то, как вы говорите, фонтанируем, мы не учимся ими управлять.

Я снова взяла паузу. Но Мария молчала и выглядела сосредоточенной. Тогда я продолжила:

– С каждым новым скандалом мы подпитываем главную установку: чувствовать нельзя. Потому что стыд после срыва наталкивает на мысль: «Это было ужасно, правильно делала, что подавляла». Представьте: у вас на пороге гости, а вы не успели разобрать бардак в одной из комнат. Туда и без гостей заходить страшно, а с гостями – и вовсе немыслимо! Вы закрываете дверь в эту комнату, встречаете друзей. Прекрасно проводите время, но всякий раз, когда мимо двери проходит кто-то из приглашенных, внутри все сжимается.

Мария поморщилась. Вероятно, нечто похожее она уже испытывала. Мне казалось, что вот сейчас она начнет защищаться или приводить «конструктивные» аргументы, но в итоге только задумчиво произнесла:

– Да, это ужасное чувство.

Нам хочется скрыть от всего мира все, что хранится за дверью: комплексы, убеждение в своей никчемности, знание, что в чем-то я «недо» – недостаточно хорош, недостаточно осведомлен, недостаточно чистоплотен и т. д. И когда в зоне вторжения что-то появляется, зажигается лампочка – стыд.

Разница между психикой и запретной комнатой в том, что в комнату можно просто не заходить годами – пыль и паутина будут копиться, но на нашей жизни это может никак не отражаться. Тогда как сломанные пазлы нашего внутреннего пространства приносят вред, оказывают негативное влияние на наши выборы, поступки, реакции. Мы стараемся оберегать себя, строить планы так, чтобы избегать ситуаций, в которых можем быть «разоблачены». Мы думаем, что спрятали от всех свой неприглядный секрет, а на самом деле прячемся сами.

Хорошая новость в том, что с секретными поврежденными пазлами вы можете поступить так же, как и с бардаком в комнате, – разобрать их.