§ 10.18. Резюме о нужности

Стремление к нужности – сильнейший из протомотивов триединства, поскольку это ближайший эквивалент счастья, которое так важно для нас. Его значение для мотивационной власти невозможно переоценить, особенно учитывая, что среди сотрудников запрос на счастье с каждым годом только возрастает. Цивилизованный мир будет все больше углубляться в тонкости человеческой натуры, а вместе с этим еще сильнее станет раскручиваться центрифуга человекоцентричности в нашем обществе. Для работодателя это обернется тем, что люди будут становиться все более чувствительны к тому, на что и почему они тратят свой самый ценный ресурс – время. Одновременно с этим конкуренция с искусственным интеллектом возвысит ценность тех, кто обладает талантами, не поддающимися автоматизации. Глобальная борьба за этих специалистов в условиях всевозрастающей человекоцентричности просто не оставит работодателю возможности игнорировать фактор счастья. Решать эту проблему будут Лидеры с помощью мотивации триединства. Поэтому для меня образ Лидера неразрывно связан с человеком, который ежедневно спрашивает себя:

«Что еще я могу сделать, чтобы мои сотрудники приходили на работу с радостью?»

Ответ на этот вопрос имеет множество градаций, каждая из которых символизирует уровень зрелости Лидера:

• Нужно быть вежливым и научиться хвалить, чтобы уметь выражать свое признание как руководителя и старшего товарища. Это первый шаг к ощущению сотрудником своей нужности. Также необходимо бороться с проявлениями значимой несправедливости в условиях фактического отсутствия справедливости. И, наконец, важно овладеть искусством видеть внутреннюю глубину своих подчиненных, чтобы открывать их таланты и обеспечивать полезной нагрузкой для гармоничного развития по вектору целостности.

• Следующий уровень – целенаправленная работа над отношениями в команде. Чтобы сотрудники могли выражать свою признательность и подпитывать счастьем друг друга, коллектив необходимо сплотить. Для этого взаимоотношения между его участниками должны быть построены на принципах доверия и уважения.

• Есть и третий уровень – это формирование организационной модели, способной сохранять культуру команды в череде кризисов и невзгод, которые неизбежны в постоянно меняющемся мире. А в лучшем своем виде эта модель должна быть «антихрупкой», то есть не просто выдерживать кризисы, но и становиться сильнее после каждого из них.

За любым из этих уровней стоят не только разные по сложности задачи, но и иная степень сознательности. Только подумайте, какая сознательность потребуется от Лидера, чтобы создать команду, которая после его ухода станет лишь сильнее. Смена Лидера – это, конечно же, кризис. Однако если руководитель не просто играл роль «мудрого короля», но и занимался развитием культуры: учил коллектив экспертно расти в конфликтах мнений, боролся со страхом ошибок, умело использовал диктатуру наравне с демократией, если прививал социальную форму ответственности, то такая команда не только не развалится, но и станет лишь крепче. Как-никак, в ее основе будет заложена ДНК «нужности», и просто так ее уже будет не разрушить.

Эпилог

Мой рассказ почти завершен, но не потому, что Биофилософия исчерпала себя. Я заканчиваю книгу потому, что мне нужно это сделать, а не потому, что она подошла к логическому концу. Его здесь просто не может быть: моя книга всего лишь идея и, как любая идея, она ограничена не количеством символов, а уровнем сознательности, с которым эту идею воспринимают.

Несмотря на то, что книга «Человеческий капитал» посвящена системе управления высококвалифицированными кадрами, на самом деле она о глубине нашего миропонимания. Она ничему не учит, лишь расширяет горизонт и позволяет посмотреть на очевидные вещи под новым углом, используя естественно-научное мышление и раскрывая причинно-следственные связи. Это единственный путь повышения сознательности, который я знаю, и единственный способ преуспеть в эффективном управлении профессиональными коллективами. Биофилософия – это не отдельная книга, а направление, движение в сторону повышения своей сознательности. От неразумности к разумности, от плоского к объемному, от стихийности к целенаправленности. И эта книга – лишь частный случай этого пути, есть и другие. Все то, что заставляет вас задумываться, заглядывать в глубь вещей и меняться от этого, и есть настоящая Биофилософия.

Если моя книга разожгла интерес к пути повышения сознательности, то я могу дать вам несколько рекомендаций, как легче идти по нему.

Первое, что я бы предложил – это свыкнуться с мыслью, что рост сознательности связан не со знанием чего-либо, а с перестройкой самого мышления. Чтобы упростить понимание этой мысли, разберу ее на примере знакомого многим изречения:

«Если вы общаетесь с четырьмя миллионерами, то вы будете пятым. Если вы общаетесь с тремя уверенными в себе людьми, вы будете четвертым. Если вы общаетесь с двумя идиотами, вы будете третьим».

Как вы думаете, на чем оно основано? Очевидно, на жизненном опыте, который подсказывает нам, что богатство, уверенность и другие качества даются не знанием чего-то конкретного, а достигаются благодаря некой модели взаимодействия с информацией. В нашем случае – это постоянное общение с людьми, уже использующими эту модель. Именно интенсивность и системность потребления определенной информации формируют наш образ мышления, а вовсе не что-то, разово прочитанное или узнанное.

Это жизненное наблюдение подтверждается наукой. С точки зрения физиологии процесс нашего мышления определяется активностью нейронной сети в головном мозге. Эта сеть состоит из множества нейронных путей, по которым распространяются нервные импульсы, вызывающие активацию тех или иных центров принятия решений. Пути проложены неравномерно и образуют многочисленные перекрестки. Определенные комбинации таких узлов создают оптимальные маршруты, по которым сигналы идут быстрее, что дает некоторым центрам принятия решений преимущество перед остальными. По сути, совокупность этих оптимальных маршрутов и есть наш образ мышления. Поэтому, чтобы реорганизовать его, нам нужно перестроить наши нейронные пути. Но как это сделать? Очевидно, с помощью новой информации, так как пути образуются не сами по себе, они «протаптываются» каскадами нервных импульсов, вызываемых любыми полученными данными. Важно понять, что у такого протаптывания есть своя инертность, то есть это не моментальный процесс. Чтобы лучше прочувствовать этот процесс, посмотрите на график ниже.

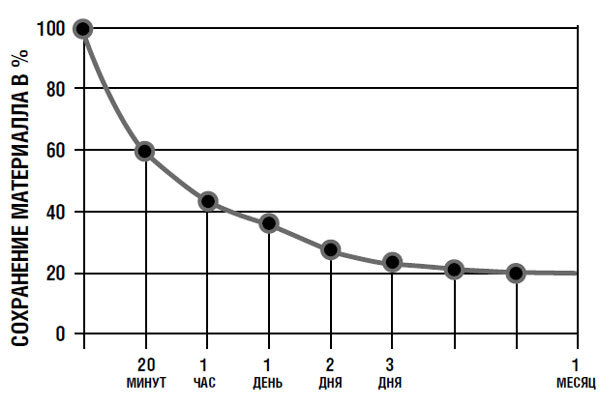

Это «Кривая забывания» или «Кривая Эббингауза», названная в честь немецкого психолога, который одним из первых в далеком 1885 году опытным путем вывел зависимость между усвоением информации и временем ее запоминания. Для своих опытов Эббингауз подобрал бессмысленные слоги, состоящие из двух согласных и гласной между ними, и постарался, чтобы эти сочетания не вызывали никаких ассоциаций. Согласно полученным результатам, процесс нашего забывания начинается практически сразу, и спустя всего лишь 20 минут мы не помним почти 40 % информации. Через день – 60 %, через неделю у нас остается не более 20 % от изначального объема. Но самая интересная часть его работы заключалась в разработке методики, позволяющей запоминать данные надолго. Для этого использовалась следующая схема:

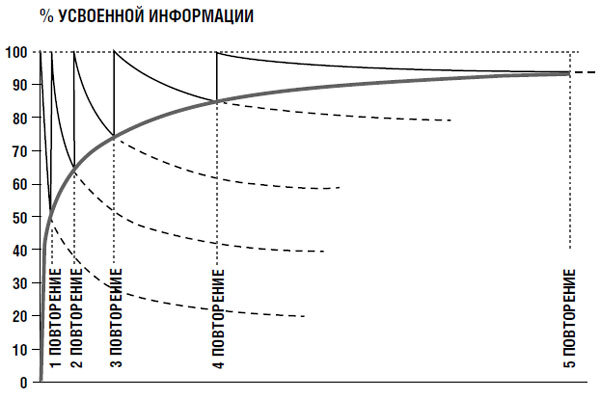

• 0-е повторение – изучение.

• 1-е повторение – сразу после изучения.

• 2-е повторение – через 10–20 минут после первого.

• 3-е повторение – через 8–12 часов после второго.

• 4-е повторение – через 24–32 часа после третьего.

• 5-е повторение – через 3–5 дней после четвертого.

Если следовать этой методике, эффективность нашего запоминания увеличится до 95 %.

Как видим, график запоминания становится похож на кривую степенной функции, которая стремится к 100 %, а время между итерациями повторений увеличивается в разы. Если продолжить график, то шестое повторение можно сделать через месяц, а седьмое – через четыре. Это на тот случай, если информацию нужно запомнить на всю жизнь.

Мне этот график нравится тем, что прекрасно визуализирует математическую суть «протаптывания». При единоразовом восприятии информации новые нейронные связи создаются крайне плохо, но по мере увеличения контактов с той же информацией они укрепляются, и для нас это проявляется в лучшем запоминании. Как вы понимаете, мышление неразрывно связано с памятью, оно проистекает из памяти и вне ее не существует. Поэтому этот принцип демонстрирует не только запоминание, но и процесс перестройки нашего мышления, если угодно – трансформацию нейросети под действием полученной информации.

Мышление нельзя изменить, один раз прочитав какую-то книгу, даже эту. Вы просто не создадите новые нейронные связи в достаточном объеме, чтобы матрица мышления значимо изменилась. Не выход и читать быстро и много разных книг. Я понимаю, что это создает иллюзию образованности, но фактически уже через неделю 90 % новых нейронных связей разрушится, и вы забудете почти все, что изучили. Останутся только обрывки смыслов, которые переплетутся между собой, породив хаотический нейрокошмар, а не рост сознательности. На мой взгляд, самым правильным сценарием будет взять одну добротную книгу, эмоционально близкую вам, и неспешно ее отрефлексировать. Найти в ней новую для вас идею, зацепиться за нее и в ее контексте начать присматриваться к миру более пристально, наблюдая и подмечая то, что раньше игнорировали. Причем это занятие можно растянуть на несколько лет, и тогда, возвращаясь к ранее прочитанному, вы будете видеть и понимать то, чего раньше не замечали и не осознавали. Как-никак, видеть большее в том же самом – лучшее из доказательств роста сознательности.

Повышать сознательность можно даже одной книгой, если она хороша, а вы готовы к ее длительной осаде.

Второй момент, на который я хочу обратить внимание, касается попыток читать образовательную литературу в отрыве от опыта. В идеале потреблять любую теорию стоит соразмерно накопленному опыту, как профессиональному, так и жизненному. В молодости я совершил ошибку, когда начал изучать бизнес-литературу, не имея за плечами никакой практики. В итоге я либо верил всему, что пишут, так как просто не мог критически анализировать материал, либо не понимал сути написанного.

В чем загвоздка? Когда мы воспринимаем информацию, мы ее расшифровываем, используя для этого только те смыслы, которые нам уже известны благодаря чувственному опыту. Мы по-настоящему поймем, что такое «кислый», только если в своей жизни уже попробовали лимон. Смысл слов не в них самих, он рождается, когда мы их интерпретируем. Термины лишь транспорт, смыслами мы их нагружаем, когда они приземляются на наш опыт. Если тот отсутствует, то даже в самых мудрых словах мы увидим лишь то, что нам уже известно. Например, попробуйте рассказать о впечатлениях от прыжка с парашютом тому, кто ни разу не прыгал. Или о тяготах беременности человеку, который никогда не рожал. Собеседник не поймет вас, для него это будут просто слова, которые не находят отклика в пережитом и поэтому не могут быть должным образом интерпретированы. То же самое касается и любой теории, книг, курсов, а уж семинары инфоцыган в этом плане вообще достойны отдельного порицания.

Запомните, никакие книги и тренинги не в состоянии научить вас тому, чего вы не умеете, они могут только систематизировать и внести ясность в то, что вы уже знаете.

* * *

Резюмирую. Повышать сознательность возможно, но не через разовое получение информации, а через перестройку мышления. Это физиологический процесс, требующий времени, рефлексии над новыми идеями и обязательного накопления собственного релевантного опыта. Нейросеть развивается не от единичного факта получения информации, а от количества контактов и внимания, которое вы им уделяете.

К слову, удивительно, но к похожим выводам индийские йоги пришли еще две тысячи лет назад. Я об этом узнал, когда перечитывал то самое «Лезвие бритвы» (§ 8.8). В последний раз глаз зацепился вот за эту строчку:

«Мне кажется, что ближе всех вам раджа-йога, или йога метода и анализа, особенно тот ее раздел, который назван джняни-йогой, или путем знания, владычества над силами интеллекта».

До этого момента я, как и большинство европейцев, обходил индуизм стороной, поэтому ничего не знал о его философии, но джняна-йога меня заинтересовала. Оказалось, это одно из четырех основных направлений в йоге, название которого переводится как «путь знания». Джняна-йога исходит из того, что главная причина человеческих несчастий – незнание, поэтому глобальная задача этой духовной практики – победить его, приблизив человека к божественному знанию. Речь в этом случае идет не о самих знаниях, как мы их привыкли воспринимать, не об энциклопедическом уме, эрудированности и начитанности, а об умении правильно мыслить. С точки зрения джняна-йоги человек должен прежде всего освоить это умение, чтобы освободить ум от ограничений, в которые тот заключен формами чувственного восприятия и логическим мышлением, основанном на противопоставлениях. В главе § 9.1 я рассказывал о двухполярной модели, с помощью которой мы познаем мир. Йоги признают ее несовершенство, поэтому к познанию мира стремятся через утверждение «Абсолютное есть», что похоже на идею единства всего во Вселенной. Заручившись таким мышлением, человек придет к расширению представлений, что повлечет за собой уничтожение ложных иллюзорных ощущений. Это и есть «победить незнание» в джняна-йоге.

Однако самое интересное то, как йоги практикуют «путь знания». Индийские учителя не стремятся к тому, чтобы их ученики накапливали как можно больше разнообразной информации, а наоборот, хотят, чтобы те видели во всех явлениях, какими бы малыми они ни были, принципы, составляющие всеобщие основы бытия. Обыкновенно ученику дают какое-нибудь изречение из древних писаний, и он медитирует над ним целый год, два, а то и десять, время от времени делясь с учителем результатами своих медитаций. Ученик сам должен найти, почувствовать, реализовать те истины, которые составляют содержание философии йоги. Истины, полученные от кого-то в готовом виде, не произведут такого же воздействия на ум, как истины, найденные самим человеком, истины, которые он долго искал и с которыми упорно боролся, прежде чем принял их.

Это очень похоже на те выводы, к которым пришел я сам. Отличия лишь в том, что я осознал их через научный материализм, а древние индийцы – через медитации.

* * *

На этом я заканчиваю свой рассказ, а вместе с этим и книгу. Прочитав ее, вы наделили мою жизнь гораздо большим смыслом, чем она имела до этого. За это вам огромное человеческое спасибо. Надеюсь, увидимся с вами на страницах моей следующей книги!

<Идут титры>

<Фоном играет «Песня без слов» Виктора Цоя>