§ 4.4. Свобода воли

Хорошо, пусть мозг и ограничивает образ нашего мышления, но принимаем решения все равно мы. Ведь так?

Казалось бы – конечно, мы же делаем, что хотим. Однако американский нейробиолог Бенджамин Либет еще в 1983 году доказал, что никакой свободы действий у нас нет, и с тех пор научное сообщество безуспешно пытается доказать обратное.

Суть его открытия заключается в том, что, измеряя активность мозга, можно предугадать желание испытуемого совершить действие еще до того, как он сам узнает об этом.

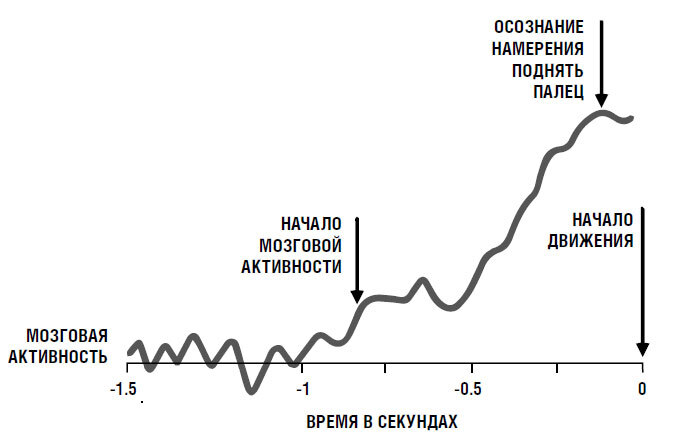

Либет смог замерить электрическую активность мозга между осознанием намерения совершить действие и его совершением. Он просил людей просто поднимать палец и при этом говорить, когда они захотят это сделать. В результате выяснилось, что осознаваемое желание возникает за 200 миллисекунд до самого действия. Каждый раз еще до появления осознанного намерения наблюдалась характерная мозговая активность, по которой удавалось предугадывать, когда человек поднимет палец. А это происходило раньше, чем он сам понимал, что хочет это сделать.

Хотя участники эксперимента считали, что сами приняли решение, но на самом деле чуть раньше его принял мозг и дал им иллюзию того, что выбор сделали они. Выходит, что наши действия предопределены.

Со временем опыт удалось повторить и другими способами, которые не только подтверждали результаты Либета, но и сильно увеличивали точность предсказания. Эти эксперименты также регистрировали наличие бессознательной активности мозга, предшествующей моменту, когда человек осознает результат своего выбора, и тоже доказывали, что свободное сознательное решение есть не что иное, как иллюзия.

Так неужели свободной воли в привычном понимании не существует? Это очень неудобный факт. Некоторые мыслители даже пытаются его замалчивать, стараясь избежать широкой дискуссии на эту тему. Все-таки возможность менять свои решения – ключевое качество «свободы воли», и признать ее отсутствие готовы не все.

Сейчас ведутся споры относительно того, что именно считать «свободой воли». Появилось предложение разделить «свободу действий» и «свободу воли». Специально для этого ввели понятие «интенций» или «желаний», разделив их на две категории. Так, желание открыть холодильник – это желание первого порядка, а желание сесть на диету – второго. Реализация желания первого порядка – простейшее действие. Второй же порядок подразумевает уже цепь событий, в ходе которых желания первого порядка могут выполняться, а могут, наоборот, подавляться (например, захотев похудеть, вы запретили себе есть после шести). Тогда проявлением свободы воли будут именно интенции второго порядка, а описанные эксперименты доказывают отсутствие лишь свободы действий.

Впрочем, такая постановка вопроса не решает проблему свободы воли, ведь вся мыслительная деятельность детерминирована физиологическим состоянием мозга. И в гипотетической ситуации, попадая в одни и те же обстоятельства, приводящие к точно такому же состоянию вашего мозга, вы будете принимать одно и то же решение, даже если оно связано с интенцией второго порядка.

«Очевидно, что, обладая информацией о двух возможных решениях и при данном состоянии мозга, всегда будет принято ровно одно и то же решение. Непонятно, что должно произойти, чтобы мозг принял противоположное решение, ведь информация будет накапливаться ровно так же».

Директор института когнитивных нейронаук ВШЭ Василий Ключарев

Поэтому спор о том, свободен ли человек в принятии своих решений, продолжается и по сей день. Люди отчаянно ищут доказательства существования свободы воли, но пока безуспешно. Чем больше мы узнаем о мозге, тем больше убеждаемся в его детерминированности. Все, что видят ученые, изучая мозг, – что он работает как автоматический механизм, где у каждого действия или бездействия есть конкретная причина. Поскольку наше сознание является следствием работы мозга, то и у каждой рождающейся у нас мысли также есть причина. А раз есть причина, то выбора нет.

Эти выводы в свое время привели меня к осознанию того, что наше восприятие мира – иллюзия. Если раньше я считал, что мы используем мозг, то теперь знаю, что мозг использует нас.

Почему именно «использует», а не, скажем, содействует или помогает? Потому что ничего из перечисленного мы не осознаем, так как погружены в иллюзию своей исключительности, которую мозг зачем-то создает для нашего самосознания. У него есть все возможности сообщить нам о нашем реальном статусе, который больше похож на режим наблюдателя, чем на роль первого пилота, с которым мы ассоциируем себя всю жизнь. Тысячи поколений людей сменяют друг друга, не подозревая, насколько сильно биологический мозг присутствует в том, что мы всегда считали продуктом своего собственного сознания и воли. И теперь, когда мы изобрели магнитно-резонансную томографию, мы отчетливо видим, что бессознательная активность мозга не только потребляет колоссальное количество энергии, но и предопределяет, какие намерения мы будем осознавать и какие действия совершать.

Понимание этого стало для меня переломным моментом и послужило отправной точкой для становления моей Биофилософии, перевернув всю мою прежнюю методологию по управлению людьми. Именно тогда я окончательно уверился в том, что все ключи к человеческим душам нужно искать не в нашей сознательной части, а, наоборот, в бессознательной, в понимании особенностей работы мозга. Наши внутренние миры, несомненно, важны, но они лишь результат бессознательной работы мозга. Только разобравшись в том, как работает сложный, но автоматический мозг, можно решить проблемы внутренних миров.

Вместе с осознанием этого факта я разочаровался в существующем подходе к менеджменту, который не учитывает роль бессознательной воли мозга в работе. Именно тогда я сделал вывод, что большая часть существующих наработок о менеджменте попросту не может быть объективной.