§ 4.3. Образ мышления

Чтобы ответить на вопрос о том, кто же принимает решения – мозг или сознание, необходимо понять, а как, собственно, происходит этот процесс. Для этого нам нужно познакомиться с таким понятием, как «образ мышления».

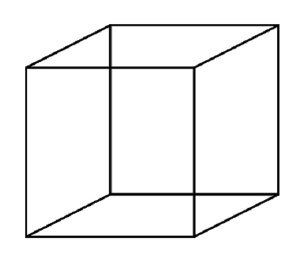

Наше мышление – это набор шаблонов, которые, словно фильтры, предопределяют то, как мы будем познавать окружающий мир и, соответственно, с ним взаимодействовать. Поэтому образ мышления также называют когнитивной матрицей. Она предустановлена в нас с самого рождения и в своей базе одинакова для каждого человека. Особенно часто существование когнитивной матрицы любят демонстрировать с помощью куба Неккера.

На рисунке изображена невозможная геометрическая фигура, которую наш мозг не способен переварить. Но он все равно интерпретирует ее как умеет, ибо не интерпретировать не может.

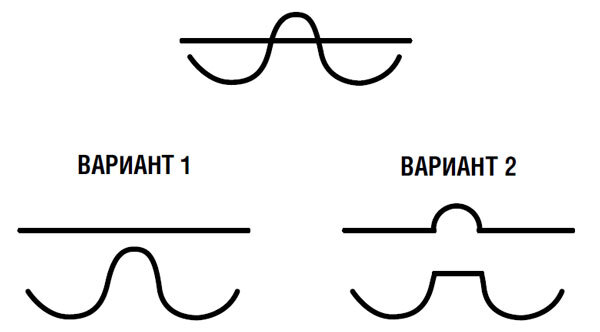

Для нашего мозга возможны два способа ее восприятия. Первый: это куб, где левый нижний квадрат – ближайшая к нам грань (вариант 1).

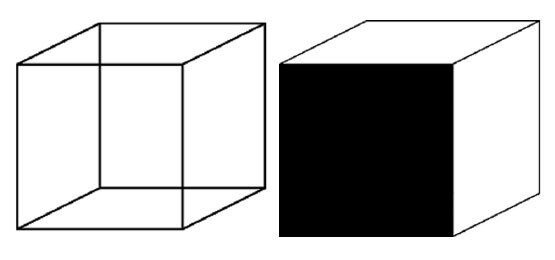

Вар 1.

Второй способ: это куб, в котором ближайшей к нам гранью оказывается правый верхний квадрат (вариант 2).

Вар. 2

Мы не можем воспринимать куб Неккера сразу несколькими способами. Наша когнитивная матрица может оперировать только одной версией одновременно. Поэтому, чтобы переключиться между вариантами, нужно напрячь волю и сфокусироваться. Потренируйтесь и убедитесь в этом сами. Этот куб хорошо иллюстрирует тот факт, что наше восприятие физического мира происходит в рамках конкретного шаблона, допускающего строго определенное толкование наблюдаемых событий. И чтобы выйти за рамки этого шаблона, нужны дополнительные усилия. Как только они прекратятся, мы снова начнем воспринимать мир через предустановленные в нас фильтры и, в большинстве своем, смотря на этот куб, будем видеть вариант 1.

Разгадку этого парадокса восприятия человечество нашло благодаря появлению гештальтпсихологии, в рамках которой законы физики переносятся на психические явления. Родоначальником этого направления признают Макса Вертгеймера, положившего начало ему статьей «Экспериментальные исследования восприятия движения». Считается, что появлению этой работы предшествовала история путешествия на поезде ночью. Вертгеймер ехал домой, смотрел в окно и вдруг подумал о том, что если мы видим два огонька, которые быстро мигают один за другим, то воспринимаем это как движение источника света – не перемещение объекта, исчезающего в одном месте и появляющегося в другом, а именно движение как таковое. Тогдашняя психология, а это был 1912 год, не могла объяснить этот эффект, потому что считалось, что наше восприятие складывается как сумма ощущений. Однако Вертгеймер понимал, что наблюдаемое им движение было иллюзорным и не могло быть разбито на отдельные составляющие. Объективно движения не было – и тем не менее он его воспринимал как таковое. Это наблюдение так поразило Вертгеймера, что он тут же сошел с поезда, заперся на месяц в гостинице и занялся изучением этого феномена. Он провел эксперимент со стробоскопом и доказал, что восприятие движения нельзя свести к сумме восприятий двух попеременно загорающихся точек. Обнаруженный эффект он назвал фи-феноменом.

Вместе с этим открытием в психологии появилась идея о том, что в нашем сознании целое несводимо к сумме частей – оно главнее составляющих и может определять их восприятие.

Так, например, мы можем взять одну и ту же мелодию и сыграть ее в разной тональности. Ноты изменятся, но мелодию мы все равно узнаем как ту же самую. Это и есть несводимость целого к сумме отдельных элементов, которую психологи еще любят называть принципом транспозиции. Целое (или целостность) стало обозначаться словом gestalt, что в переводе с немецкого означает «образ, форма, структура». Говоря научным языком, гештальт – это пространственно-наглядная форма воспринимаемых объектов, чьи существенные свойства нельзя понять путем суммирования свойств их частей. Дальше ученые стали изучать, какие принципы стоят за формированием гештальта, – сначала на модели восприятия, потом на модели мышления. Стало понятно, что таких принципов очень много.

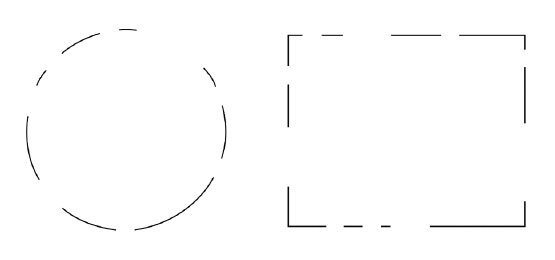

На рисунке пример одного из самых очевидных и легко узнаваемых гештальтов, показывающий тенденцию нашего сознания к завершению незаконченных фигур. Несмотря на то что в физическом мире это просто набор не связанных друг с другом линий, мы видим здесь круг и прямоугольник.

Этот принцип касается всех объектов, сенсорные слепки которых находятся в нашей рабочей памяти. Наш мозг сопоставляет информацию с тем, что мы ранее видели, и сам заполняет пробелы.

Этот и множество других подобных принципов свидетельствуют о целостности нашего восприятия, о тенденции нашей психики к организации опыта в доступное пониманию целое и приоритизации этого целого над отдельными компонентами.

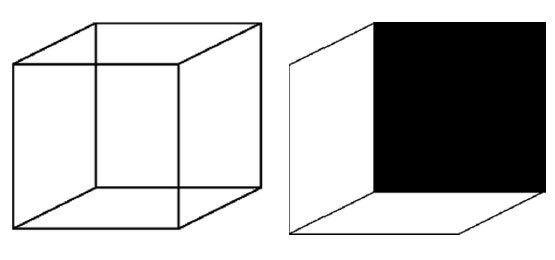

Наш образ мышления изначально предрасположен к тому, чтобы из всего объема восприятия осознавать преимущественно самое простое, единое, замкнутое, симметричное, включающееся в основную пространственную ось.

Если мы попробуем расщепить верхний объект на две части, то непременно сделаем это по образу варианта 1. Хотя физически возможен и второй, но нам он даже в голову не придет.

Мы не чувствуем и не предполагаем, что познаем мир как-то по-особому, не таким, каков он есть на самом деле. Однако это так. Помимо гештальтов наш образ мышления одержим категоризацией, обладает дихотомией рационального и эмоционального и руководствуется отнюдь не принципами максимальной объективности, а вполне конкретной биологической программой, в основе которой лежит лучшая приспособляемость. Наше мышление – очень обширная и глубокая тема, которую с наскока не охватить. Поэтому раскрывать ее мы будем постепенно на протяжении всей книги, а сейчас нам достаточно подчеркнуть, что наше мышление имеет конкретный образ и им же ограничено. Мы воспринимаем не реальный мир, а лишь его весьма субъективную версию.