§ 3.3. Предсказания в условиях неопределенности

Мы узнали о существовании предсказательной модели и поняли, что она отлаживается через исправление ошибок, возникающих при целенаправленном взаимодействии с окружающим миром. Теперь зададим себе следующий вопрос: «А как мозг делает предсказания в условиях неопределенности?» То есть в условиях, когда непонятно, какую модель использовать, или когда нужной модели нет в принципе.

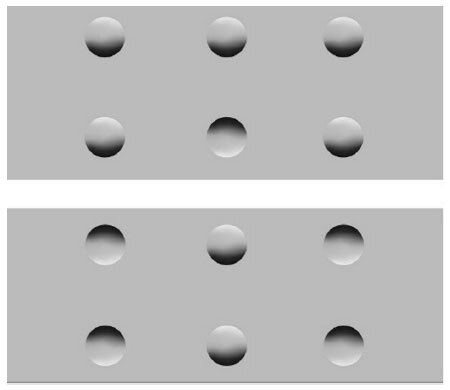

Ситуации, когда у нас отсутствует требуемая предсказательная модель, в основном касаются сложных действий, таких как нахождение в невесомости, езда на велосипеде, жонглирование и т. п. Здесь первая попытка что-то сделать неизбежно приведет к фиаско. Но это не значит, что мы вынуждены абсолютно всему учиться через ошибки. На самом деле в нас с рождения заложено огромное количество предсказательных моделей, которые наделяют нас навыками, не требующими освоения. Такие врожденные модели называют априорными знаниями. Это тоже опыт, но не наш собственный, а предустановленный. Так сказать, «опыт предков». У каждого из нас он есть, хотите убедиться – посмотрите на рисунок ниже.

На нем изображены костяшки домино с вогнутыми и выпуклыми «точками». Запомните, как они чередуются, и переверните книгу вверх ногами.

Сделали?

Уверен, в этот момент вы увидели, как выпуклости вдруг стали впадинами и наоборот.

Почему так происходит? Дело в том, что миллионы лет у нас был только один источник света – Солнце. А оно всегда светит сверху, поэтому у вогнутых объектов тень образуется в верхней части, а у выпуклых – в нижней. И, когда мозг обрабатывает зрительную информацию, он трактует затемнения как тени и безусловно (априорно) сообщает, где выступ, а где углубление. Этому знанию мы не учились, оно врожденное, так как мозг не находил ошибок в этой модели и записал ее как нерушимое правило. Похожая история произошла и с восприятием расстояния. За миллионы лет эволюции мозг натренировался воспринимать удаленность объекта через степень его размытости и затуманенности, так называемую плановость, и закрепил эту информацию как априорное знание. С этим, кстати, связаны проблемы многих киноэффектов или игр, созданных при помощи компьютерных графики. Принципы построения демонстрируемого нам искусственного мира могут идти вразрез с нашими априорными знаниями, из-за чего возникает эффект «неестественности картинки».

Теперь давайте посмотрим на работу предсказательных моделей в условиях неопределенности, когда происходящее вокруг для нас и для мозга является загадкой. Прежде чем сделать предсказание, мозгу нужно понять, а что, собственно, происходит. Специально для этого этапу предсказания предшествует этап сопоставления. Как ясно из названия, на этом этапе мозг соотносит информацию от разных органов чувств, чтобы сформировать максимально полную и убедительную картину наблюдаемого события. От того, насколько он успешно это сделает, будет зависеть последующее предсказание.

На просторах Интернета есть очень забавное видео, которое позволит вам прочувствовать на себе эффект того, как мозг приводит звуковой и визуальный потоки к общему знаменателю. Нам показывают кота, который мяукает что-то на своем кошачьем. При этом мы можем начать слышать человеческую речь, если станем смотреть на субтитры. Более того, есть два варианта. Будем читать строчку «Мало половин, мало половин» – услышим в мяуканьи именно эти слова. Переведем глаза на строчку «Але, пожарные, я хочу бананы» – станет чудиться, что кот вещает нам об этом. Это видео наглядно демонстрирует, что информация от органов чувств попадает в наше сознание не сразу, а только после того, как мозг ее сопоставил и определил суть происходящего. Поразительный эффект!

Найти видео можно по запросу «Але, пожарные, я хочу бананы»

Выше мы уже говорили об эмоциях как о способе передачи информации. Это тоже хороший пример такого сопоставления. Скажем, когда мы слушаем речь другого человека, мозг не только анализирует звук голоса, но и соотносит его с движениями губ, чтобы исключить противоречие. Вы, возможно, сталкивались с тем, что в фильме или сериале вдруг случается рассогласование между изображением и звуком. Губы актеров начинают двигаться в рассинхроне с их речью, и в эти моменты сразу возникает чувство дискомфорта. Оно обусловлено тем, что мозг не может совместить противоречивую информацию и не знает, чему верить. Поэтому он начинает сигнализировать, что происходит что-то, не внушающее доверия.

Очень большое значение мозг придает глазам других людей. Об этом написано немало умных статей, рассказывающих, как по направлению взгляда, характеру движения и степени открытости глаз определять истинные намерения и эмоциональное состояние. В этом действительно много правды, поэтому мозг за время своей эволюции научился очень внимательно следить за чужими глазами. Так, например, он зафиксирует смещение зрачков вашего собеседника на два миллиметра даже в случае, если вы пристально за ними не следили. Мозг занимается этим, чтобы сопоставлять наблюдения с тем, что ваш визави говорит, как двигается и какие намерения демонстрирует. В процессе этого сопоставления мозг может натолкнуться на противоречия в поведении, о которых даст нам знать, что в свою очередь повысит степень недоверия и изменит предсказательную модель. Именно поэтому живое общение так эффективно в плане передачи информации. Визуальный контакт дает мозгу максимум информации – 90 %. На слух мы получаем 9 %, оставшийся процент приходится на остальные органы чувств. Чем больше «сырых данных» поступит в мозг на входе, тем больше у него будет убедительных данных о характере наблюдаемого события и тем точнее в конечном счете сработает предсказательная модель.