Глава 3

Наш внутренний мир

§ 3.1. Контекст

Внутренний мир – это образ, обобщающий нашу уникальность в восприятии и обработке информации. Уникальность проистекает из трех компонентов: контекста, желаний и намерений. Именно они отвечают за наши особенности в том, что мы говорим, делаем или планируем сделать, как интерпретируем информацию и действия других людей. Чтобы разобраться в механизмах их работы, начнем с самой понятной категории – контекста.

Обычно под контекстом подразумевают информацию об обстоятельствах и нюансах, имеющих достаточное значение, чтобы влиять на принятие решений. Например, к нам подходит незнакомец и просит дать денег. Очевидно, что в этой ситуации мы можем вести себя по-разному. Все зависит от контекста. Если мы увидим человека, которому, правда, нужна помощь, мы будем действовать одним образом. Если же это будет пьяница, «стреляющий» деньги на опохмел, наши действия будут уже другими. То же самое происходит и с остальными нашими решениями, они также определяются контекстом. Соответственно, чтобы правильно интерпретировать слова и действия других, нам нужно уметь погружаться в их контекст. Как это можно сделать? С ходу напрашивается ответ: «поговорить». Несомненно, это самый доступный и правильный способ получения информации. Но как именно поговорить? Ведь можно позвонить, написать или послать голосовое сообщение. Какой вариант предпочтительнее? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно узнать кое-что важное о контексте, а именно о его неразрывной связи с нашими эмоциями.

Контекст слов или событий – это наша память, а она всегда эмоционально нагружена. Мы лучше всего запоминаем то, на чем акцентируем внимание. А на какой информации мы заостряем интерес? На той, что вызывает эмоциональный отклик. Если исключить ситуации, когда мы хотим что-то целенаправленно запомнить, то в памяти у нас откладывается то, что вызывало эмоции, а то, к чему равнодушны, мы не запоминаем. Это как разница между тем, чтобы посмотреть концерт любимого музыканта по телевизору, и сходить на живое выступление, где тысячи других людей подпевают, танцуют и радуются вместе с вами. Первое событие вы через неделю даже не вспомните, а второе, возможно, отпечатается в памяти на всю жизнь. Наша рабочая память всегда находится в процессе перезаписи: важное остается, ненужное стирается и заменяется. Эмоциональный отклик – один из главных критериев, по которому информация помечается как достойная того, чтобы попасть в долгосрочную память и тем самым стать неотъемлемой частью контекста какого-то из событий. Вот и получается, что значимая часть нашего контекста обязательно будет иметь эмоциональное подкрепление, а следовательно, чтобы эффективно передавать контекст, необходимо транслировать и соответствующие ему эмоции.

Какой же способ «поговорить» эффективней всего в передачи эмоций? Очевидно, что личный контакт, когда мы можем использовать мимику, жесты, язык тела и все то, что называют невербальным способом общения. Хуже всего передает контекст текстовое сообщение. Лаконичность и простоту могут доносить императивы, но не эмоции. Текст сообщает нам о контексте примерно столько же, сколько круги на воде о том, что туда упало. Мы можем лишь догадываться: далеко разошлись круги – значит, это было что-то большое, почти незаметны – мелкое. Хотите не ограничиваться догадками, а реально понимать собеседника? Добивайтесь личного контакта.

Значит ли это, что проблема контекста решается очными встречами? К сожалению, нет. Подвох в том, что мы не можем мыслить без контекста, поэтому легко додумываем его сами, обращаясь к своему опыту. Даже если нас поместить в идеальные условия для передачи контекста, то и в них мы что-то обязательно домыслим. В результате для каждой ситуации появляется две версии контекста: оригинальная – та, что в голове у собеседника, и додуманная нами. Из-за этого мы можем смотреть на одно и то же событие, но приходить к абсолютно разным выводам. Я не утрирую: когда дело касается контекста, даже незначительные изменения могут сильно сказаться на понимании сообщения. Чтобы прийти к диаметрально противоположным выводам, не обязательно все домысливать превратно, хватит и потери одного нюанса. В этом главный трагизм ситуации. Контекст определяется не объемом, а деталями, которые, на первый взгляд, могут выглядеть незначительными, но, упуская их, мы теряем многое.

Чтобы продемонстрировать незаметность, но важность этих нюансов, я расскажу вам об эксперименте английского философа Филиппы Фут. Он представлял собой умозрительное упражнение, которое позже стали называть философской дилеммой вагонеток. В этом эксперименте испытуемым предлагалось выбрать одно из решений и каждое приводило к неизбежной гибели людей.

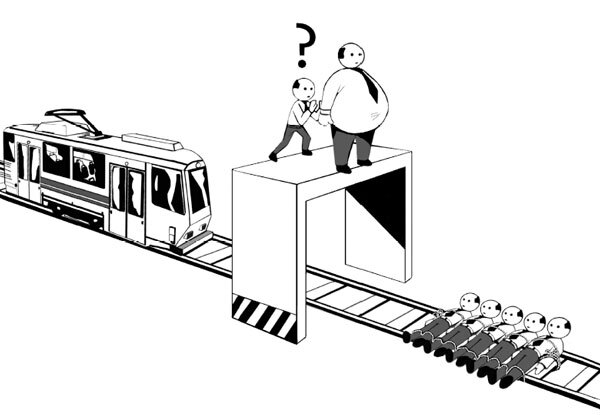

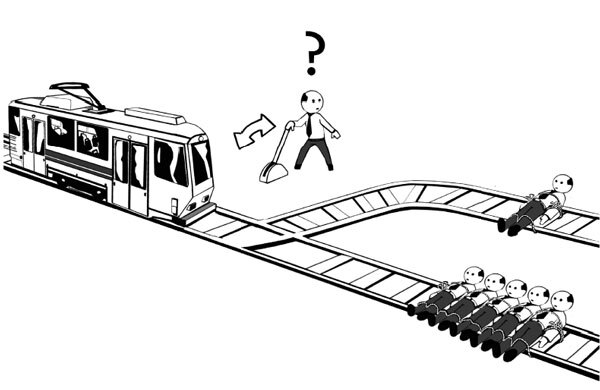

Представьте мчащийся поезд, который грозит задавить пятерых человек, привязанных к рельсам. В первом случае вам предлагается спасти их, переведя стрелки на линию, где привязан только один бедолага.

Во втором вы тоже можете спасти этих пятерых, но для этого придется столкнуть под поезд случайно оказавшегося поблизости толстяка.

Итог действий в обоих случаях один и тот же – спасение пяти жизней ценой одной. Вам остается решить, сколько человек погибнет.

Теперь самое интересное!

Если в первом случае 80 % опрошенных считали, что перевести стрелку – допустимое решение, то во втором те же 80 % не решались сбросить толстяка, позволяя вагонетке раздавить пятерых.

Суть происходящего не менялась, курс обмена жизней оставался тем же – 5:1. Но какая разница в результатах!

Этот эксперимент хорошо демонстрирует особенности нашего восприятия, противопоставляя контекст, где чья-то смерть кажется ненамеренным побочным результатом, и контекст, в котором средство достижения цели – убийство. С точки зрения логики ситуации равнозначные, но эмоционально они воспринимаются неодинаково. Нам легко перевести стрелку и пожертвовать тем, кого до нас уже привязали к рельсам. Но сбросить непричастного к ситуации толстяка мы не можем, потому что его смерть эмоционально воспринимаем как убийство. Также эксперимент показывает, что мы познаем мир не только через логику, но и через эмоции, причем последним принадлежит определяющая роль. Однако если логика линейна и ее легко интерпретировать, то эмоции – нет, их порождают тончайшие нюансы. В одном случае мы готовы жертвовать человеческой жизнью для спасения пятерых, а в другом предпочитаем не вмешиваться, позволяя погибнуть пятерым.

Позже этим экспериментом заинтересовались нейробиологи, которые решили посмотреть, что именно происходит в мозге человека, когда он раздумывает над выбором допустимой жертвы. Они выяснили, что такая стабильность в результатах объясняется тем, что контекст мы воспринимаем не сознательной, а бессознательной частью психики. Все ситуации, с которыми мы сталкиваемся, прежде чем оформиться в нашем сознании, обрабатываются одновременно сразу двумя зонами в префронтальной коре мозга: дорсолатеральной и вентромедиальной. Эти две зоны находятся в плотном контакте друг с другом, при этом одна отвечает за рациональную оценку ситуации (прямо как Спок из «Стартрека»), а другая – за эмоциональную сторону принятия решений. Так вот, проанализировав активность мозга, сопровождающую этот тест, ученые обнаружили, что в ходе обдумывания убийства толстяка сильнее возбуждалась вентромедиальная зона (эмоции) и перехватывала инициативу в принятии решения. В случае с убийством уже привязанного человека возбуждалась дорсолатеральная зона (логика), как будто человек прикидывал лучшее место на маршруте для заправки машины, а не решал чью-то судьбу. Этот эксперимент повторяли неоднократно, и каждый раз результат был неизменен: расхождение контекста приводило к совершенно разным решениям даже в вопросе жизни и смерти.

Многие скажут, что подобные умозрительные опыты основаны на искусственных ситуациях, с которыми в жизни мы никогда не сталкиваемся, поэтому расскажу вам об еще одном эксперименте. Он показывает влияние контекста на абсолютно жизненную ситуацию, с которой мы имеем дело повсеместно. Речь о влиянии стереотипов. В 1999 году гарвардские ученые провели опыт, а в 2014-м его на гораздо большей выборке повторила группа канадских исследователей. Проверялось, насколько стереотипы о математическом складе ума влияют на интеллектуальные способности. Рассматривались два распространенных предубеждения: «женщины менее способны к математике, чем мужчины» и «у азиатов более математический склад ума, чем у американцев».

Итак, организаторы эксперимента решили проверить, как эти два стереотипа влияют на фактические математические способности. Они выбрали шесть университетов на Юго-Востоке США и всем студенткам родом из Азии прислали по электронной почте опрос, чтобы выяснить, кто из них знает об этих стереотипах. После этого всех пригласили поучаствовать в тесте по математике. Согласившихся, а их оказалось 158 девушек, поделили на три группы. Всем нужно было за 20 минут пройти один и тот же тест, состоявший из вопросов конкурса Canadian Math Competition. Однако перед этим предстояло заполнить анкету – все они были разными у каждой группы. Их сформулировали таким образом, чтобы настроить участниц на их гендерную или этническую идентичность. Так, у первой группы вопросы были связаны с плюсами и минусами совместного проживания с мужчиной, чтобы отвечающие самоопределили себя к женскому гендеру. Вторую группу спрашивали об этнической принадлежности и семье, чтобы участницы вспомнили о своих азиатских корнях. У третьей группы никаких вопросов для формирования стереотипной восприимчивости не было, она была контрольной.

Результаты оказались ошеломляющими! Группа, в которой реактивировали воспоминания об азиатской принадлежности, показала значительно лучшие результаты, чем группа, участниц которой настроили на женский гендер. И вишенка на торте: эта закономерность наблюдалась только у тех, кто изначально знал о существовании этих стереотипов! Те азиатские студентки, ответы которых в самом первом опросе показали, что девушки не знакомы с такими предубеждениями, в каждой из групп продемонстрировали схожие результаты.

Начинаете ощущать масштаб влияния контекста?

Если всего лишь один невежественный стереотип меняет не только поведение, но и когнитивные способности, то представьте разброс в восприятии, когда с одной и той же проблемой сталкиваются люди с разным уровнем жизненного и профессионального опыта, мировоззрением и целями? Мой руководитель Владимир Никольский в таких ситуациях обычно вспоминает притчу о слоне. Группа людей в темноте ощупывает этого зверя, пытаясь понять, что он из себя представляет. Один касается хвоста, другой – хобота, третий – бивня. Потом они делятся впечатлениями и разгорается спор. Каждый описывает слона по-своему, и описания не сходятся. И ни одно не является верным.

О чем это говорит? Для успешного взаимопонимания правильно подобранные слова, конечно же, важны. Однако если вы не сумеете передать сопутствующий контекст, не рассчитывайте, что даже самые точные выражения будут истолкованы именно так, как вы ожидаете. Нехватку контекста человек домыслит самостоятельно и на основе этого будет действовать. А насколько могут отличаться результаты этих действий, вы убедились на примерах представленных экспериментов.

Какие выводы мы можем сделать из всего этого?

1. Успех во взаимопонимании невозможен без умения передавать и чувствовать контекст. Самые точные формулировки – ничто, если он отсутствует. Мы не можем реагировать на информацию без контекста, поэтому, когда его нет, додумываем что-то свое. Выше мы рассмотрели, как домысливание может повлиять на результат.

2. Сам контекст – это не столько факты, сколько их эмоциональная связь с внутренним миром конкретного человека. Не научившись или не захотев искать ее, вы не сможете рассчитывать на свое умение понимать других. Это работает и в обратную сторону: если хотите понимания, помогите собеседнику, рассказав не только о фактах, но и о связанных с ними ваших чувствах.

На этом мы оставим вопрос контекста в покое. Я увожу вас от него не потому, что он исчерпал себя. Совсем наоборот, он слишком глубок и обширен, чтобы справиться с ним в один прием. Тема контекста пройдет рефреном через всю книгу, поэтому мы к нему еще вернемся не раз. Сейчас же мы перейдем к другой части нашего внутреннего мира – намерениям и целям. Это серьезная тема, к ней нужно как следует подготовиться. Поэтому сначала совершим вылазку на территорию нейробиологии и вооружимся там знаниями о работе предсказательных моделей мозга.