Книга: 100 великих полководцев Российской империи

Назад: Панютин Федор Сергеевич (1790—31.05.1865)

Дальше: Платов Матвей Иванович (19.08.1751—03.01.1818)

Паскевич Иван Федорович

(08.05.1782—01.02.1856)

Сын богатого полтавского помещика, Паскевич в 1793 году был определен в Пажеский корпус, состоял лейб-пажом императора Павла I.

В 1800 году был произведен в поручики лейб-гвардии Преображенского полка с назначением флигель-адъютантом.

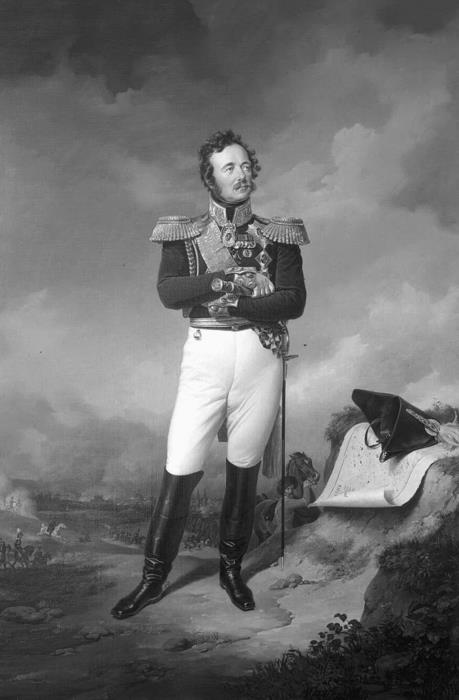

И.Ф. Паскевич. Художник Франц Крюгер. 1834 г.

В 1805 году Паскевич был переведен в распоряжении генерала И.И. Михельсона, командовавшего русской армией на западной границе. В Русско-турецкую войну 1806–1812 годов Михельсон был назначен главнокомандующим русскими войсками. Вместе с ним на войну отправился Паскевич.

За боевые и дипломатические заслуги (поездки в Константинополь с различными поручениями) Паскевич был награжден золотой саблей с надписью «За храбрость».

После смерти Михельсона Паскевич остался при преемнике его князе А.А. Прозоровском. В это время Паскевич знакомиться с М.И. Кутузовым. При штурме Браилова Паскевич был ранен пулей в голову.

В 1809 году он был произведен в полковники, а год спустя он стал командиром Витебского пехотного полка. За бои под Варной Паскевич получил орден Св. Георгия 4-й степени, а за сражение при Батине был произведен в генерал-майоры. Затем следуют его назначения командиром бригады 26-й пехотной дивизии и шефом Орловского пехотного полка, который был сформирован при его непосредственном участии.

В январе 1812 года Паскевич был назначен командующим 26-й пехотной дивизией, вошедшей в состав 2-й Западной армии Багратиона. В Отечественную войну 1812 года Паскевич отличился в сражениях под Салтановкой, Смоленском, Бородином, Малоярославцем и Вязьмою.

Как во время русско-турецкой войны, так и в 1812 году Паскевич обнаружил способность быстро и правильно оценивать стратегическую и тактическую обстановку, храбрость (в Бородинском сражении в штыковой атаке под ним была убита лошадь, другую также сразило французское ядро), выдержку, заботу о солдатах, умение сохранить войска в трудных ситуациях. Он умел прекрасно организовывать и обучать войска, проявляя большую трудоспособность и горячую ревность к службе.

Паскевич участвовал в Заграничных походах русской армии 1813–1814 годов, проявив лучшие командирские качества (а в некоторых случаях и хитрость) и используя все имеющиеся возможности.

Так, в 1813 году ему было приказано блокировать Модлин. Не имея достаточных средств для осады, Паскевич подготовил сдачу крепости посредством подкупа, но перемирие помешало этому. Осенью Паскевич со своей дивизией участвовал в сражении под Дрезденом, Лейпцигом и в блокаде Гамбурга. За отличие под Лейпцигом Паскевич был произведен в генерал-лейтенанты, а в 1814 году стал командиром 2-й гренадерской дивизии.

С этой дивизией Паскевич сражался при Арси-сюр-Обе и под Парижем, после взятия которого император Александр I охарактеризовал Паскевича как «одного из лучших генералов армии» во время представления его своему брату Николаю. С этого времени и началась тесная дружба будущего российского императора с Паскевичем.

В 1815 году Паскевич участвовал в походе во Францию в составе Гренадерского корпуса, которым командовал А.П. Ермолов, с которым в дальнейшем его отношения не сложились.

В 1821 году он был назначен начальником 1-й гвардейской пехотной дивизии, в которой проходили военную практику великие князья Николай и Михаил, командуя бригадами. Впоследствии Николай Павлович, уже став императором, часто называл Паскевича «отцом-командиром».

В феврале 1825 года он был произведен в звание генерал-адъютанта и стал командиром 1-го пехотного корпуса.

В 1826 году в числе других генерал-адъютантов он стал членом Верховного суда по делу декабристов. Затем в том же году Паскевич был послан на Кавказ для командования русскими войсками в русско-персидской войне 1826–1828 годов. Здесь он должен был работать вместе с Ермоловым. Но поскольку император Николай I не доверял последнему, то он наделил Паскевича особыми полномочиями, вплоть до смещения Ермолова, если Паскевич найдет это нужным.

10 сентября 1826 года Паскевич прибыл под Елизаветполь, где находился действовавший против главных сил персов отряд генерала Мадатова. Этот отряд был весьма малочисленным, и Паскевич привез с собой подкрепление. В русском отряде был собран цвет боевого Кавказского корпуса, но Паскевич, не знавший Кавказское войско, отнесся к ним с предубеждением и недоверием: его поразило неприглядное состояние обмундирования, отсутствие фронтовой выправки. В течение двух дней он учил отряд равнению, построениям в каре и маршировке колоннами, после чего отметил в своем журнале накануне сражения, что войска мало обучены, а императору Николаю I написал: «Боже сохрани с такими войсками быть в первый раз в деле… Не знаю, как я пойду с такими первобытными…» За три дня пребывания в отряде Паскевич сумел стать самым ненавистным человеком в предводимых им войсках.

12 сентября в самый разгар очередных учений перед русскими постами внезапно появилась персидская конница.

В этот же день было получено известие о том, что эриванский сардар якобы идет в тыл русскому отряду, что могло казаться правдоподобным, поскольку путь со стороны Эривани был открытым.

Паскевич собрал командиров на военный совет и задал вопрос: что делать? За всех ответил командир Грузинского полка граф Симонич: «Побьем Аббаса-Мирзу, а тогда уйдет и сардар».

13 сентября русские войска двинулись навстречу персам. За две версты от лагеря они перестроились в боевой порядок.

Паскевич отдал приказ начать строительство оборонительных укреплений, но подошедшие к нему граф Симонич и Греков просили Паскевича идти вперед и атаковать, поскольку «кавказские войска не привыкли обороняться». Сравнивая свои и персидские силы, Паскевич, не доверявший Кавказским войскам, хотел отступить под защиту крепости, и лишь настояния генерала Вельяминова удержали его.

Кавказцы Ермолова, как всегда, не подвели. Лишь пересеченная местность спасла персов от окончательного истребления, а часть их с артиллерией, окопавшихся на высоком лесистом кургане, у входа в ущелье, была окружена и сдалась (900 человек с двумя орудиями).

За эту победу, ставшую первой в период царствования Николая I, Паскевич был произведен в генералы от инфантерии и награжден украшенной алмазами шпагой с надписью: «За поражение персиян при Елизаветполе».

Вскоре в отставку был уволен Ермолов, а Паскевич 28 марта 1827 года вступил в управление Кавказским краем. Кампанию 1827 года он вел впервые самостоятельно, хотя и по плану, составленному еще Ермоловым и И.И. Дибичем.

В апреле 1827 года, осадив Эривань, Паскевич решил двинуться вниз по Араксу для того, чтобы овладеть Нахичеванским ханством и тем самым лишить эриванский гарнизон возможности получать с этой стороны помощь. В поход выступили 14 батальонов, 14 эскадронов, 6 казачьих полка при 42 орудиях. 21 июня главные силы отряда без боя заняли Нахичевань и подошли к крепости Аббас-Адад, построенной незадолго до начала войны с помощью английских инженеров.

Не желая оставлять на своих коммуникациях вражескую крепость, Паскевич решил овладеть Аббас-Ададом, рассчитывая, что Аббас-Мирза поспешит со своей армией на помощь крепости и примет сражение в поле.

29 июня русские войска обложили Аббас-Адад. Во время осады от генерал-лейтенанта Иловайского были получены сведения о наступлении из Чорского лагеря 26-тысячного отряда Аббаса-Мирзы.

Собранный главнокомандующим военный совет решил оставить под крепостью 3,5 батальона и 28 орудий, а с остальными войсками идти навстречу Аббас-Мирзе и атаковать его.

В этом сражение у Джеван-Булаха персы потеряли более 400 человек убитыми и 200 пленными. Русские – трех офицеров и 38 рядовых. Победа у Джеван-Булаха лишила осажденных надежды на помощь извне. 7 июля 1827 года Аббас-Адад капитулировал. Победителям досталось 3,7 тысячи пленных и 23 орудия. 19 сентября была взята еще одна крепость – Сардар-Абад, что позволило Паскевичу овладеть Эриванью. За это он был награжден орденом Св. Георгия 2-й степени.

Падение Эривани ускорило окончание войны, и 10 февраля 1828 года был подписан Туркманчайский мирный договор, по которому в России отходили Ереванское и Нахичеванское ханства (Восточная Армения). В признание заслуг во время войны с Персией Паскевич был возведен в графское достоинство с титулом «Эриванский».

Сразу после окончания одной войны Паскевичу пришлось участвовать в другой – Русско-турецкой 1828–1829 годов. Она велась по плану самого Паскевича – так же быстро, смело и решительно.

Кампания 1828 года началась штурмом крепости Карс.

29 июня 1829 года Карс капитулировал. Русские потеряли во время штурма Карса до 400 человек убитыми и ранеными, турки – до 2000 человек. При Карсе были взяты 34 знамени, 151 орудие и большой пороховой запас.

После взятия Карса граф Паскевич решил овладеть Ахалкалаком для укрепления правого фланга своей операционной линии к Эрзеруму.

После взятия Ахалкалака граф Паскевич двинулся к Ахалцыху. Его осада оказалась тяжелой – пришлось разбить и отряды, идущие на помощь осажденным. Между тем в осадном корпусе продовольственные и боевые припасы подходили к концу, и поэтому граф Паскевич решил 15 августа штурмовать Ахалцых, что и было исполнено после сильнейшего артиллерийского обстрела из всех орудий. Штурмовые колонны ворвались в город с артиллерией, поскольку здесь приходилось брать штурмом каждую отдельную постройку. От действия артиллерийского огня в городе возникли страшные пожары, так что большая часть его была к ночи в огне. Ночной бой был очень ожесточенным, в защите города принимали участие и женщины. К утру гарнизон очистил город и заперся в цитадели, выслав оттуда к графу Паскевичу парламентеров.

После непродолжительных переговоров Киос-Магомет-паша решил сдать цитадель с правом вывода гарнизона с личным имуществом.

При штурме Ахалцыха русский отряд потерял более 600 человек убитыми и ранеными, турки – около 5000 человек. В крепости было взято 67 орудий, 52 знамени и 5 бунчуков пашей.

Но султан не мог примириться с потерей Ахалцыха и приказал Ахмет-беку зимой вернуть Ахалцых, когда глубокие снега занесут ведущие к нему из Грузии дороги и лишат гарнизон своевременной поддержки. 19 февраля 1829 года Ахмет-бек с 15 000 аджарцев остановился в 15 верстах от Ахалцыха на реке Посхов-чае, заняв авангардами выход из Боржомского ущелья и дорогу в Имеретию.

Ахмет-бек 20 февраля ворвался в его предместья и при содействии мусульманского населения атаковал крепость, обороняемую полуторатысячным гарнизоном под командованием генерал-майора князя В.О. Бебутова. Но все попытки Ахмет-бека были отражены с большим потерями и потому аджарцы усиленно занялись грабежом города.

Наконец 4 марта вблизи Ахалцыха показался авангард полковника Бурцова, а князь Бебутов выслал из крепости отряд из пяти рот, с появлением которого мародеры, предводимых Ахмет-беком быстро отступили в свои пределы, стараясь спасти добычу. При обороне Ахалцыха русский гарнизон потерял 95 человек убитыми и ранеными. Потери аджарцев были значительны, особенно при преследовании их авангардом полковника Бурцова.

Паскевич перейдя Саганлугский хребет, 19 июня 1829 года одержал победу при Каинлы, 20 июня – при Милидюзе, а 27 июня занял Эрзерум, за что был награжден орденом Св. Георгия 1-й степени.

После взятия русскими войсками Эрзерума и Хныса для обеспечения правого фланга операционной линии на Сивае граф Паскевич 1 июля 1829 года отрядил для занятия Байбурта отряд под командованием генерал-майора Бурцова (3 батальона, 4 сотни, 6 орудий), который после незначительного сопротивления гарнизона занял Байбурт, рассеяв турецкие войска.

Но уже 18 июля двенадцатитысячное турецкое войско под командованием Осман-паши стало угрожать русскому отряду в Байбурте.

Оставив для охраны Байбурта две роты, Бурцов двинулся навстречу туркам, занявшим укрепленные позиции у селения Харт.

Действия Бурцова, однако, были неудачны, сам он был смертельно ранен, а отряд его, потеряв около 300 человек, вынужден был занять оборону, а затем и отступить обратно к Байбурту.

Граф Паскевич, получив донесение о неудаче при Харте, немедленно двинулся к Байбурту с частью своего корпуса, занимавшего Эрзерум, куда и прибыл 25 июля.

Два дня спустя русские войска атаковали Харт и взяли его.

Для окончательного разгрома турок граф Паскевич совершил еще экспедицию в город Гюмиш-хане, по возвращении из которого он приказал взорвать укрепления Байбурта и возвратился в Эрзерум.

После ухода русских войск турки немедленно вновь заняли Байбурт и к концу сентября 1829 года сосредоточили в нем значительные силы с целью произвести наступление к Эрзеруму.

Граф Паскевич, желая обеспечить в предстоящую зиму спокойствие в занятом крае, 24 сентября 1829 года снова повел отряд (8 батальонов, 6 конных полков, 34 орудия) к Байбурту и подошел к нему вечером 26 сентября. Узнав по дороге, что у Байбурта находится двенадцатитысячное турецкое войско при шести орудиях и что турки ожидают прибытия подкреплений из Балахора, граф Паскевич решил не дать соединиться турецким отрядам и атаковал Байбурт с запада, то есть по дорогам, ведущим со стороны Балахора.

Обход начался утром следующего дня. Турки пытались ему помешать, сделав вылазку у селения Алузии, но были отбиты и русский авангард, преследуя турок, занял селение Арузгу и господствующие высоты над Байбуртом. Турки, сделавшие вылазку из Байбурта, были остановлены на расстоянии картечного выстрела от русского авангарда, граф Паскевич решил воспользоваться этим для того, чтобы на плечах противника ворваться в крепость, и приказал всем имеющимся войскам атаковать противника, преследуя его. Скоро русский отряд ворвался в город, защитники которого бежали.

Потери русских не превышали и сотни человек. Турки потеряли семьсот человек убитыми и более тысячи пленными, все свои орудия и 12 знамен.

23 сентября при заключении Адрианопольского мира Паскевич был пожалован чином генерал-фельдмаршала.

По Адрианопольскому мирному договору устье Дуная с островами, все кавказское побережье Черного моря от устья реки Кубани до северной границы Аджарии, а также крепости Ахалкалак и Ахалцых с прилежащими районами переходили к России. Турция признавала присоединение к России Грузии, Имеретии, Мегрелии и Гурии. Адрианопольский договор завершил присоединение к России основной территории Закавказья.

Немалую роль в блестящих результатах этого договора сыграли и победы русских войск под командованием генерал-фельдмаршала графа Паскевича.

Как по замыслам, так и по результатам война 1828–1829 годов была лучшей из военных предприятий Паскевича, все победы которого были одержаны с малыми силами против превосходящих сил противника.

Что касается управления Кавказом, то деятельность Паскевича резко отличается от деятельности Ермолова, хорошо знавшего край и обладавшего счастливым сочетанием талантов администратора и генерала при умении выбирать людей. Паскевич не обладал ни умом, ни талантами Ермолова и часто доверял тем, которые этого не заслуживали. Оправданием ему отчасти может служить то, что Паскевич из своего четырехлетнего пребывания на Кавказе только полтора года мог посвятить делу управления им. Все остальное время занято было войнами и дипломатическими сношениями. Но пребывание Паскевича на Кавказе во многом оставило и благотворный след. Он заложил ряд крепостей, имевших важное стратегическое значение, старался поднять в крае промышленность и торговлю, для чего учреждал ярмарки, образовывал коммерческие товарищества, привлекал капиталы и т. д.

Кроме того, он способствовал изучению военной истории, приказав составить (и сам отредактировав) описание веденных им кампаний, в которые должны были входить также части статистическая, дипломатическая и продовольственная.

В начале апреля 1831 года Паскевич был вызван в Санкт-Петербург. Император Николай I хотел послать его в Польшу на смену Дибичу, которым был недоволен за его нерешительное ведение боевых действий против польских мятежников. 29 мая Дибич скончался, а 14 июня Паскевич прибыл в армию.

Несмотря на давние (еще с 1812 года) враждебные отношения с Толем, Паскевич оставил его начальником штаба армии, но не доверял ему и старался вникать во все сам. Действия Дибича, несмотря на всю их нерешительность, позволили практически ликвидировать мятеж, и оставалось нанести лишь последний удар.

Однако сопротивление поляков было еще сильно, и штурм Варшавы должен был стать нелегким. 26 августа на второй день штурма Паскевич был контужен ядром в левую руку и передал командование Толю, но уже несколько часов спустя снова стал руководить штурмом Варшавы.

За взятие польской столицы Паскевич получил титул светлейшего князя Варшавского. Император Николай I был чрезвычайно доволен усмирением мятежников и в знак особой своей милости произвел в прапорщики малолетнего сына Паскевича.

Назначенный затем наместником, Паскевич энергично принялся за дело управления краем. Он вникал во все отрасли управления, а его помощники стали только исполнителями его распоряжений.

Хотя при Паскевиче заговоры и попытки к восстанию не прекращались, но все они выражались ничтожными вспышками и подавлялись в самом начале. Интересен тот факт, что при одном таком заговоре Паскевичу было предложено возглавить восстание и добиваться независимости от России. Но это был единичный случай. В основном в программах заговоров всегда стояло покушение на жизнь Паскевича.

В 1833 году император Николай I пожаловал Паскевичу свой портрет, осыпанный бриллиантами, для ношения на груди. В 1835 году Паскевич был назначен шефом Орловского полка, который стал называться его именем. В 1836 году ему был подарен Гомельский замок с садом и несколькими домами в Гомеле. В 1839 году Паскевич был назначен инспектором всей пехоты.

В 1849 году Паскевич принимал участие в подавлении венгерской революции. Годом раньше венгры начали борьбу против Австрии. К Паскевичу в Варшаву прибыл австрийский фельдмаршал-лейтенант граф Кабога и, став на колени и поцеловав руку Паскевича, со слезами стал его умолять «спасти Австрию». Паскевич предложил императору Николаю I, воспользовавшись обстоятельствами, занять Галицию и Буковину, что было излюбленной и заветной мыслью Паскевича, всегда считавшего Галицию русской землей. Но предложение Паскевича принято не было, и он должен был без всякой выгоды для России двинуться против венгров.

В конце июня 1849 года венгерский главнокомандующий А. Гергей со своей 45-тысячной армией вышел в направлении на Офен-Пешт навстречу 70-тысячной австрийской армии Гайнау.

Между тем русская армия, наступавшая из Галиции, подходила к Пешту, отрезая путь к отступлению Гергею в Южную Венгрию.

Командующий венгерскими войсками, не имея точных сведений о положении армии И.Ф. Паскевича, в ночь на 1 июля двинулся на Вайцен с 27-тысячным войском при 86 орудиях в расчете достигнуть Пешта ранее русских.

В Коморне – основной базе расположения венгерских сил – Гергей оставил 18-тысячный гарнизон под командованием Клапки.

К 1 июля 3-й корпус русской армии прибыл к Хатвану, а 2-й – к Хорту. К Вайцену был выслан конный отряд (конно-мусульманский полк и конно-горский дивизион) князя Бебутова для разведки.

Тыл русских войск охранялся отрядом генерала Сельвана (10 батальонов, 18 орудий, 3 эскадрона и сотня), к которому было приказано присоединиться отряду Остен-Сакена (8 батальонов, 12 эскадронов, 4 сотни и 32 орудия), шедшего из Галиции.

В ночь на 3 июля от князя Бебутова и от Гайнау были получены сведения о движении венгров от Коморна по левому берегу.

Паскевич, удостоверившись, что венгерские войска направляются к Вайцену, решил заманить их на равнину, где и нанести им решительный удар. Авангарду генерал-лейтенанта Г.Ф. Засса было приказано передвинуться к Гедоло, 2-му и 3-му корпусам направиться к Аседу. У Вайцена был оставлен лишь отряд князя Бебутова.

3 июля утром армия Гергея подошла к Вайцену. Авангард ее, заняв город, оттеснил отряд Бебутова к Уйфалу. На помощь Бейбутову были посланы 3-я кавалерийская дивизия и 1-я бригада 2-й кавалерийской дивизии под командованием генерал-лейтенанта барона Оффенберга. Ранее туда же отправили кавалерию авангарда под командованием генерал-лейтенанта Г.Ф. Засса. Пехоту авангарда было приказано не вводить в дело, чтобы не завязывать преждевременного боя.

Между тем Засс, увлекшись, ввел в дело весь авангард. Не проведя разведку расположения противника, Засс вывел кавалерию с конной батареей из хорастских виноградников. Венгерская артиллерия вынудила развернувшиеся на опушке виноградников русские конные части отойти к деревне Хорасту. Когда подошла пехота, Засс развернул свой отряд, а русской артиллерии пришлось стать на открытой местности. Против 86 венгерских орудий у русских имелось только 24. Затем к виноградникам подошла конница Оффенберга и Бебутова и развернулась против правого фланга венгров. Начавшийся бой уже невозможно было остановить, и потому русские части оставались на поле сражения до наступления темноты. Венгры же, не имея точных сведений о положении противника, не решались атаковать. Русская артиллерия понесла в этот день большие потери: к концу боя на позиции оставалась лишь одна батарея, которая вела неравный бой с 40 венгерскими орудиями. К утру и эта батарея была уничтожена.

Между тем Гергей, убежденный, что против него действуют значительные силы, решил на следующий день занять оборону и выдержать атаку русских на его позиции.

С другой стороны, Паскевич, продолжавший преувеличенно оценивать силы и качества венгерских войск, решил сосредоточить для атаки два корпуса – 54 000 человек при 228 орудиях.

К утру следующего дня к Хартиану прибыл 3-й корпус, а днем подошел 2-й.

Принимая во внимание усталость войск, проделавшего в сутки 50 верст, а также рассчитывая на подход австрийцев в тыл Гергея, Паскевич назначил атаку на 5 июля. Этим обстоятельством воспользовался Гергей и в ночь на 5 июля начал отступление из Вайцена на север, угрожая сообщениям и тылу русских войск.

Его арьергард в составе корпуса Лейнингена, занял позицию за рекой Гомбас у железной дороги. Аванпосты были оставлены на своих местах.

Разведка, произведенная русской конницей утром 5 июля, обнаружила отступление венгров. Граф Редигер двинул к Вайцену части 3-го корпуса. Венгерский арьергард отошел за ручей к северо-западу от Вайцена, уничтожив мосты, чем временно задержал наступление русских войск. Отсюда он отошел вначале на позицию у селения Каттлин, а потом, втянувшись в дефиле Карпатских отрогов, расположился на сильной позиции севернее деревни Ретшага.

Русские преследовали арьергард венгром, и только с наступлением темноты преследование было остановлено.

6 июля венгры продолжали отступление к Вадкерн и Лозону, и снова их преследовал 3-й корпус.

В первом столкновении с венграми русские войска потеряли 4 офицеров и 142 рядовых убитыми и 26 офицеров и 227 рядовых ранеными.

Вайценское сражение, начатое по инициативе начальника авангарда, разрушило план Паскевича – заманить венгров на равнину, что в связи с чрезмерной осторожностью русского главнокомандующего дало возможность небольшой венгерской армии выйти из критического положения, уклонившись от решительного столкновения. Отход венгров к Дебречину прикрывал корпус Надь-Шандора (8000 человек при 41 орудии).

Достигнув 20 июля Дебричина, Надь-Шандор узнал, что рядом находится 15-тысячный русский отряд, и решил в случае наступления русских задержать их на позиции к северо-западу от Дебричина.

Между тем фельдмаршал Паскевич, узнав об отступлении Гергея к югу, двинулся к Дебречину основными силами.

Русская армия (2 корпуса, 2,5 кавалерийской дивизии – всего 63 000 человек) на следующий день двинулась к Дебречину в боевом порядке. Оба корпуса шли по сторонам шоссе, имея на флангах по кавалерийской дивизии, и в резерве пехотную дивизию с конной бригадой.

Пройдя в таком порядке около 15 верст, армия столкнулась с венгерским отрядом, который был обнаружен 3-й дивизией, высланной вперед для прикрытия. Завязав бой, 3-я дивизия, сбив стремительной атакой передовой венгерский отряд, подошла к главной позиции.

После артиллерийской подготовки четырех батарей Паскевич направил в атаку левое крыло – 3-ю кавалерийскую, 7-ю и 8-ю пехотные дивизии.

Венгры не выдержали, и русская конница, опрокинув несколько батальонов, на плечах противника ворвалась в город. Весь отряд Надь-Шандора в беспорядке двинулся по дорогам на юг. Донцы и кавказцы преследовали его на расстоянии 15 верст. При Дебречине русские войска потеряли 60 человек убитыми и 277 ранеными. Трофеями русских стали одно знамя, четыре орудия и часть обоза.

Надь-Шандор потерял половину своего отряда, а остальные его войска были деморализованы.

Заняв Дебречин, русская армия вынуждена была остановиться для пополнения продовольственных запасов, а город и его окрестности были опустошены.

Между тем Гергей беспрепятственно уходил на юг и 27 июля достиг Гроссвардейна. Войску Паскевича вновь не удалось перехватить постоянно ускользавший от преследования отряд Гергея.

Эта война продолжалась 8 недель. Награда Паскевичу за успешное окончание войны 1849 года была необыкновенна. В рескрипте от 4 августа говорилось: «Во изъявление моей душевной и искренней признательности за столь незабвенные заслуги ваши, я повелел, чтобы все Российские войска и в местах моего пребывания отдавали вам ту же самую почесть, которая по уставу определена только мне». Подобной награды в русской военной истории до Паскевича удостаивался лишь А.В. Суворов за победу при Нови в Итальянской кампании 1799 года.

Австрийский император наградил Паскевича орденом Св. Стефана и Большим крестом ордена Марии-Терезии – высшей наградой за военные заслуги.

В 1850 году по случаю пятидесятилетия службы Паскевичу была пожалована императором Николаем I особая бриллиантовая надпись на фельдмаршальском жезле, а король прусский и император австрийский возвели его в фельдмаршалы своих войск.

В 1854 году (во время Крымской войны 1853–1856 годов) Паскевич был назначен главнокомандующим войсками на западной границе и Дунае, объединив под своим началом Южную и Западную армии для их совместных действий. Ему в то время было уже 72 года, что существенно сказывалось на его здоровье и энергии. План кампании 1854 года – смелый переход через Балканы – под влиянием Паскевича был существенно изменен на более осторожный, в основе которого лежало занятие крепостей в низовьях Дуная.

Опасения за тыл со стороны Австрии только внешним образом оправдывали план Паскевича. За этой ширмой он, по мнению многих участников войны и военных историков, искусно скрывал свою боязнь потерять в новой войне свою прежнюю славу. Уже 12 марта 1854 года от него прибыл курьер к князю Горчакову, занимавшему до Паскевича должность командующего, с приказом не переходить Дунай, а если он и перейден, то не двигаться далее Мачина, выводить войска из Малой Валахии и приступить к вывозу больных и раненых в Юго-Западную Россию. Это было началом нового, еще более нерешительного плана Паскевича, по которому русские войска должны были только очистить Дунайские княжества. Однако император Николай I отклонил план Паскевича.

5 апреля Паскевич вступил в командование Южной армией, но долго еще не решался приступать к каким-либо наступательным действиям. Только 8 мая начались осадные работы против Силистрии.

22 мая фельдмаршал Паскевич проезжал по линии фронта боевого порядка. Пущенное из крепости ядро разорвалось рядом с ним. В результате взрыва он был тяжело контужен и уже не мог самостоятельно передвигаться. Доставленный в русский лагерь, он был затем переправлен для лечения в Яссы.

С отъездом Паскевича осада Силистрии пошла успешнее, уже в июне по приказу Паскевича она была прекращена. Русские войска перешли на левый берег Дуная и приступили к очищению Дунайских княжеств.

Из Ясс Паскевич уехал в Гомель и здесь скончался 1 февраля 1856 года.

Назад: Панютин Федор Сергеевич (1790—31.05.1865)

Дальше: Платов Матвей Иванович (19.08.1751—03.01.1818)