«Древние сокровища» Сулакадзева

Значительно позднее появился ряд мистификаций, связанный с деятельностью знатоков древней культуры – антикваров и собирателей, охотно включившихся в процесс облапошивания общества. Одним из них был житель Петербурга Александр Иванович Сулакадзев, выходец из древнего грузинского рода. Он был достаточно известен, и сам Г. Р. Державин упоминал его в 1807 году как выдающегося знатока книг и древностей, в коллекции которого можно увидеть новгородские руны и костыль Ивана Грозного. Пыл поэта несколько охладил Алексей Оленин: «Мне давно уже говорили о Сулакадзеве, и я, признаюсь, по страсти к археологии не утерпел, чтобы не побывать у него. Что же, вы думаете, я нашел у этого человека? Целый угол наваленных черепков и битых бутылок, которые выдавал он за посуду татарских ханов, отысканную будто бы им в развалинах Сарая, обломок камня, на котором, по его уверению, отдыхал Дмитрий Донской после Куликовской битвы, престрашную кипу старых бумаг из какого-нибудь уничтоженного богемского архива, называемых им новгородскими рунами; но главное сокровище Сулакадзева состояло в толстой уродливой палке, вроде дубинок, употребляемых кавказскими пастухами для защиты от волков: эту палку выдавал он за костыль Иоанна Грозного… Когда же я сказал ему, что на все его вещи нужны исторические доказательства, он с негодованием возразил мне: “Помилуйте, я честный человек и не стану вас обманывать”».

И все-таки в 1810 году Державин навестил Сулакадзева. Он пришел не один – вместе с членом Государственного совета Мордвиновым, министром юстиции Дмитриевым, а также Шишковым и Олениным. Сулакадзев был очень рад появлению важных лиц государства. Его коллекция впечатлила Державина, в особенности – «Ответы новгородских жрецов», записанные рунами. Сулакадзев по просьбе Державина скопировал текст. Позднее поэт перевел его на современный русский язык и издал.

Главным творением Сулакадзева считается «Велесова книга»

Сулакадзев был достаточно богат, чтобы не искать себе заработка путем мистификации, однако его забавляла сама литературная игра с антикварными редкостями, которые он собирал и которыми заполнил свой дом. Сулакадзев считал, что этим старинным рукописям нужно дать новую жизнь, чтобы с их помощью осветить прошлое. Не зная прошлого, невозможно ответить на вопросы настоящего. Поскольку рукописей древних славян практически не было, этот букинист принялся заполнять белые пятна своими собственными творениями. Он ввел в научный обиход «Таинственное учение из Ал-Корана на древнейшем арабском языке, весьма редкое – 601 года» – манускрипт, составленный им самим. Он обнаружил камень, на котором после Куликовской битвы сидел Дмитрий Донской. Свои описания Сулакадзев составлял по настоящим данным – из рукописей и списков. Но для подтверждения собственных фантазий ему приходилось создавать фальсификаты. Он посещал общества белой магии, изобретал способы вызывать духов, составлял рецепты курений. Такие собрания происходили и в его доме. Сулакадзев почитал графа Калиостро и повесил под потолком чучело крокодила.

В 1819 году перед поездкой императора в Валаамский монастырь появилась работа «Опыт древней и новой летописи Валаамского монастыря», в которой рассказывалось о посещении Валаама апостолом Андреем Первозванным. Автор работы особо выделил посещение святым села Грузино, принадлежавшего Аракчееву. Таким образом, он смог польстить и императору, и его серому кардиналу.

После смерти коллекционера в 1832 году почти все его собрание было бездарно растрачено. Вдова запросила 25 тысяч рублей за всю коллекцию, и она начала уходить частями, причем многое продавалось в лавках за бесценок, а что-то вовсе пропало. Однако позднее начали всплывать отдельные экземпляры. Так, в 1901 году появилась рукопись «О воздушном летании в России с 906 лета по Рождестве Христовом». Это было произведение об упоминании в древнерусских текстах попыток строительства летательных аппаратов. Там фигурировал первый воздухоплаватель Тугарин Змеевич, родственник Змея Горыныча. Сообщалось, что в 1731 году «нерехтец Крякутный фурвин сделал как мяч большой, надул дымом поганым и вонючим, от него сделал петлю, сел в нее, и нечистая сила подняла его выше березы и после ударила его о колокольню, но он уцепился за веревку, чем звонят, и остался жив». То есть первый воздушный шар был сооружен за полвека до полета братьев Монгольфье. Воистину Россия – родина слонов! Естественно, эта легенда стала популярной в годы борьбы с космополитизмом. Полет нерехтеца Крякутного стали описывать в учебниках, ему поставили памятник в «родной» Нерехте, а возле этого памятника устраивали торжественные собрания и принимали в пионеры. Имя Крякутного вошло в словари и энциклопедии, а в 1956 году к 225-летию полета были выпущены почтовые марки. Потом рукопись все же отдали на экспертизу, и выяснилось, что слово «нерехтец» означало «немец», «Крякутный» было неудачным прочтением слова «крещеный», а «фурвин», что значило «шар», оказалось фамилией сего немца – Фурцель. Оставалось только выяснить, ради чего все это делалось – по ошибке или из желания сделать славян пионерами покорения воздуха.

Нечто подобное уже было при чтении рукописей. Так, первое явление Рюрика в Киевскую Русь породило двух неизвестных князей – спутников будущего родоначальника царей. Особенно всех интересовал некий Синеус. Ученые всерьез решили, что среди русских правителей он занимал какое-то место. Потом выяснилось, что слово «Синеус» означало «с иными».

А между тем в 1923 году появилось еще одно творение Сулакадзева. Архиепископ Винницкий Иоанн (Теодорович) объезжал свою епархию и нашел пергаменную рукопись 999 года. Из надписей на полях следовало, что с IX по XVII век ее обладателями были киевский князь Владимир, новгородский посадник Добрыня, первый новгородский епископ Иоаким, патриарх Никон. Но скоро палеографический анализ установил, что это документ XIV века, а приписки сделаны в XIX веке. Потом выяснилось, что это была рукопись Сулакадзева, и споры прекратились.

* * *

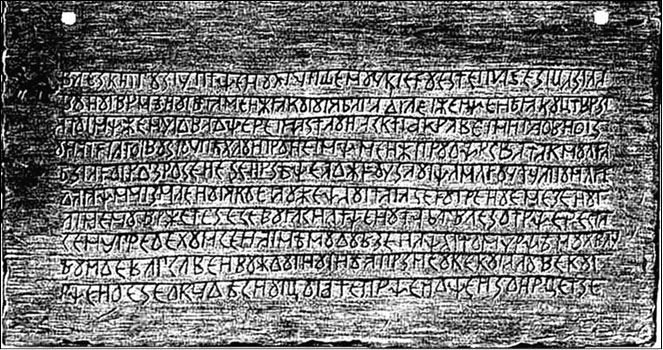

Главным творением грузинского князя считается «Велесова книга», опубликованная в 1950—1970-х годах. История ее появления гласит, что в 1919 году белогвардейский полковник нашел в разоренной помещичьей усадьбе деревянные дощечки с непонятными знаками. Потом их изучал историк-дилетант Миролюбов, он расшифровал и издал текст. Обо всей этой истории известно только из публикаций самого Миролюбова. Никто больше этих дощечек не видел. Так что можно было бы предположить еще одну мистификацию – затеянную Миролюбовым. Однако не все так просто.

«Велесова книга» рассказывала о потомках мифологического Даждьбога – русах, об их вождях Богумире и Оре, о переселении славянских племен из Центральной Азии, об их расселении по берегам Дуная и битвах с готами, гуннами и аварами. Историки и лингвисты сразу заявили, что все это мистификация, но любители истории славян приняли ее с восторгом.

Многие же уверены, что именно Сулакадзеву принадлежит идея создания такой книги. В каталоге его собрания есть два вырезанных на буковых дощечках текста. Считается, что Миролюбов наткнулся именно на них и принял за подлинные. Возможно, Миролюбов знал о таких дощечках у Сулакадзева и сам их сделал.

«Велесова книга» до сих пор считается древней хроникой, уводящей в даль тысячелетий. И заслуга Сулакадзева здесь имеется, ведь речь идет не о легкомысленном обмане, а о мастерстве фальсифицировать данные. Чтобы в них поверили, надо быть хорошим знатоком материала.

Назад: Талантливый мистер Роули

Дальше: Ода Пиндара