Книга: 100 великих мистификаций

Назад: «Древние сокровища» Сулакадзева

Дальше: «Я одолжу вам мое имя…»

Ода Пиндара

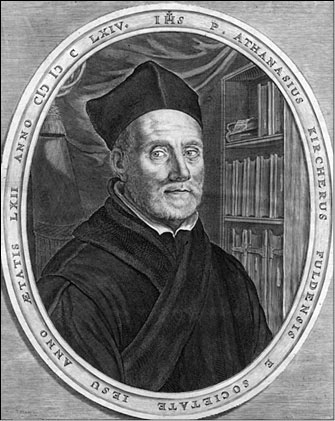

Связанные с древностью обманы и мистификации случались и в музыкальном мире. Первой громкой музыкальной мистификацией стала ода Пиндара, счастливо «обнаруженная» немецким энциклопедистом Атанасиусом Кирхером во время его путешествия в 1637–1638 годах по Сицилии. В 1650 году он опубликовал в своем обширном трактате «Универсальная музургия» оду Пиндара, и довольно долго она считалась самым древним музыкальным произведением, дошедшим до наших дней.

В римском Колизее выставлялся бюст лирического поэта Пиндара, жившего в Фивах и Аргосе в V веке до нашей эры. Он был одним из девяти лириков, наряду с популярным у подражателей и мистификаторов Анакреоном. Пиндар был одаренным греческим аристократом, играл на авлосе, учился музыке в Афинах. Его литературные произведения были хоровой лирикой – гимнами и дифирамбами, хвалебными одами и песнями для торжественных процессий. Он сочинял песни в честь вакхических праздников и победителей Олимпийских игр. Однако дошло до нас немногое – четыре цикла песен: 14 – в честь победителей Олимпийских игр, 12 – Пифийских, 11 – Немейских и 8 – Истмийских. Сохранившееся составляет менее четверти созданного поэтом. Издание Пиндара, подготовленное александрийскими учёными, включало 17 книг. Утраченные 13 книг можно представить себе лишь по фрагментам. Самое раннее произведение Пиндара – 10-я Пифийская песнь 498 года до н. э. Самое позднее произведение – 8-я Пифийская песнь 446 года до н. э.

Ода Пиндара якобы была найдена Атанасиусом Кирхером во время его путешествия по Сицилии

Причина интереса к Пиндару – в его загадочности. Сложность поэзии Пиндара отчасти обусловлена необычным порядком слов: Пиндар жертвовал простотой синтаксиса, чтобы выстроить желательную последовательность образов. Текст Пиндара отличается смелой ассоциативностью, стихийностью языка, богатым ритмом. К тому же Пиндар не пересказывал миф, как в эпосе, а выбирал только те эпизоды, которые представлялись ему важными для контекста конкретного стихотворения. Его любимыми средствами выразительности были инверсия, гипербола, метафора и неологизм. Картина мира, характерная для Пиндара, была консервативной, он не критиковал традиционные ценности, верил в божественное всемогущество, ценил богатство и славу, признавал прирождённую доблесть и не особо доверял знаниям. Пиндар размышлял о могуществе богов и вспоминал мифических героев, призывал к развитию заложенных в человеке возможностей и вере в благосклонность судьбы, которая дает победу. Он был последним поэтом греческой аристократии, и его роль заключалась «не в создании новых форм, а в вознесении старых на недосягаемую высоту».

Поэт не только знал жанры и формы современной ему музыки, но и сам был композитором. Он прекрасно играл на лире и аккомпанировал хору. При этом не существует никаких нотных памятников музыки Пиндара. Именно поэтому Возрождение вынесло на своих волнах мистификатора Атанасиуса Кирхера с его найденной одой Пиндара. Современные музыковеды и историки считают оду Пиндара выдумкой Кирхера.

Кстати, с Пиндаром связан еще один миф мистического характера. Когда он был уже при смерти, ему во сне явилась Персефона и сказала: «Ты воспел всех богов, кроме меня, но скоро воспоешь и меня». Через десять дней он умер, а еще через десять дней явился во сне своей племяннице и продиктовал ей гимн в честь Персефоны.

Назад: «Древние сокровища» Сулакадзева

Дальше: «Я одолжу вам мое имя…»